象之品味—關于尚濤的繪畫

文/王璜生

象之品味—關于尚濤的繪畫

文/王璜生

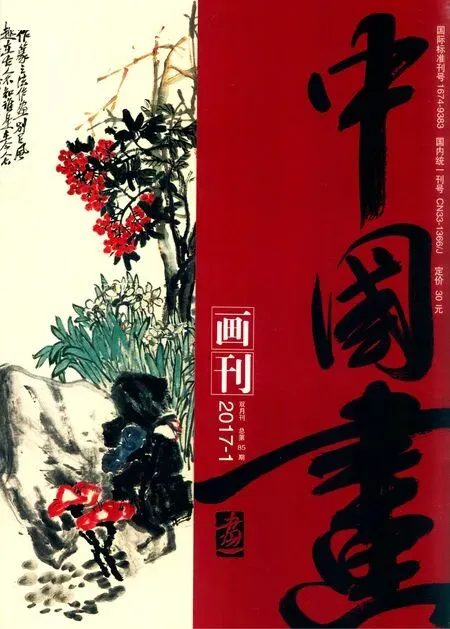

大吉 69cm×69cm 2012年 尚濤

藝術的根本歸宿是“品味”問題,尤其是水墨畫。那些所謂的“當代性”“精神”“個性”“風格”等,都只能算作為整體“品味”某個側面的表現。藝術家生活在一個特定的時空環境之中,假如他只是強求地去表達“時代”“地域”等空殼般的感受,且未能將這種人人都可能獲得的感受轉化為自己藝術的符號,傳達出一種獨特的藝術氣質的“品味”,那么,這樣的“時代精神”“當代性”“民族性”“地域特點”將是大而無當、空洞無物的。盡管,這些大而空的總結性術語或口號可以被廣泛地應用于美術史的論述之中,并常見聞于一些“指導性”的文章或神侃之中,但當我們這類凡人面對具體的藝術作品時,我們捕捉和感興趣的更多是“趣味”“格調”“有意思”等,也即進入和關注的是“品味”的層面。當然,藝術家自己的符號包括著“個性”“風格”等因素。在我們這個時代,制造“個性”已成了一種時髦,而大談“風格”更是成了無風格可稱得上的局面。我曾在一篇題為《“個性”的困惑》的文中談到,這是一個“個性”泛濫的年代,對所謂“個性”的膚淺理解和急功近利的制造將導致慘不忍睹的“樣式”成災。“個性風格”歸根結底是關于“品味”的學問,倘“個性”的背后沒有精神品味支撐著,“個性”的表現最終不是以品味感化人,那將根本談不上“個性”,更沒有“風格”可言。真正的藝術個性應該是一個有品味高度的藝術整體,而不僅僅只是“跟別人不一樣”。

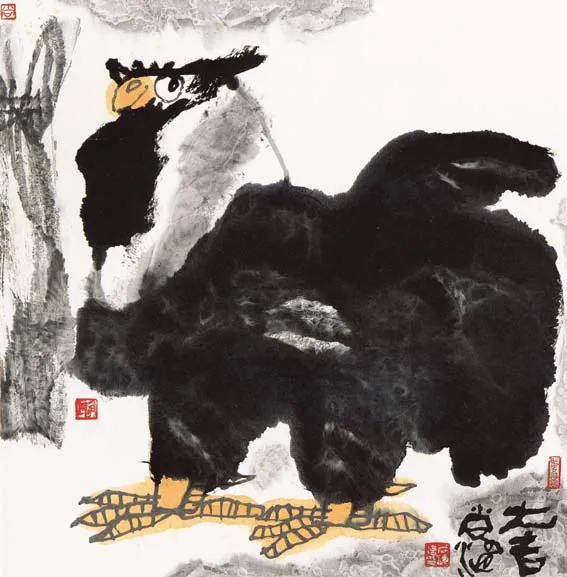

昂首怒放 137cm×69cm 2012年 尚濤

廣東畫壇向來較為崇尚“樣式”的新穎,這也是“個性追求”的一種突出表現。其中包涵的創新精神和膽略使廣東畫壇引人注目。而由這精神所激發的對題材出新、技巧出新的強烈要求和匆忙定位,使不少畫家無法以一種安詳的心態來切入和體驗品味、氣息等問題。品味是一種積聚、毓養的結果,無論個人或地域,還是社會環境,品味的建立都需要一個深切體悟和文化關懷的過程,這個過程貫穿著一種精神指向。

我對尚濤作品的不能忘懷,我想,主要是有一種精神指向引導著我走進品味的境地。品味是一種體驗,一種心與物、心與心的交流,它可能是“只可意會,不能言傳”的。歷史上的“言意之爭”和現代語言學的“詞難達意”都明顯地告訴我們,我們無法用“言”的手段去窮盡“意”的堂奧,但又沒有其它的辦法,為了道出“意”而別無選擇地使用“言”。因此,試圖要訴說或描述尚濤繪畫的“品味”,我們不得不使用“言”并從描述“言”—他的形式載體開始。

我曾企圖用“大象有形”來分析尚濤畫面“象”與“形”的意味。我認為,“象”者包含著“意”的跡,即“意象”;而“形”即是構成“象”的基質,也可稱為“言”,這包括造型、筆墨、結構、肌理等。但是,當我按照“大象有形”的邏輯思路追溯下去時,發現自己在追尋“意象”的最后歸結到“品味”的層面,“象”的最高境界是由“品味”來決定,這也即走進了老子所言的“大象無形”的境地。“大象無形,大音希聲”,這屬于審美的理想境界,它是積聚著努力、修養、天性而最終水到渠成的結果。而在繪畫的具體操作,特別是對于繪畫創作的起點和過程的研究中,我們更重視的是“大象之形”,以“形”去構筑“大之象”,而“象”之能大在于它具有“品味”的指向,隱含著超于“象”之上的“品味”。

千載 179cm×97cm 2010年 尚濤

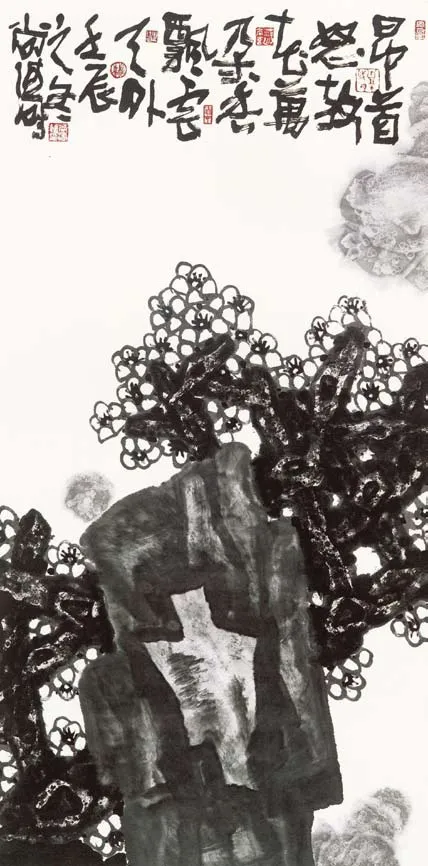

尚濤作品“象”之特點在于“大”,具有一種飽滿膨脹的張力。其墨的酣暢,筆的壯健,水的淋漓,空白的厚實,造型的奇倔而雍容,這一切所構成的張力凝結在畫面結構中而同時撐破具體的畫面,直接進入人們的心靈。這是一種靜態的張力,于內斂、凝聚中現外張、擴展之氣勢,這與那種劍拔弩張的外張力具有本質上的差別。前些天看電影《推手》,東方文化那種像太極拳推手的靜中見動、靜中見力的特點,總使我想到尚濤繪畫的張力特點。尚濤總是以最簡約的圖式包括獨特的造型,概括性極強的墨漬筆痕等來使這種張力達到最飽和程度。格式塔心理學對簡約式和指向式圖形所具有的視覺張力的分析,在一定程度上可以幫助我們對尚濤的理解。但是,必須指出,尚濤圖形所包含的張力,側重點不是在于視覺張力,而更可能是一種心理張力,甚至是文化意味的張力。當我們應用“象”的話語來切入尚濤繪畫分析時,這已超越了“圖形”。也就是說,他的一只大鳥、一條巨魚、一朵大花、一串碩果、一團墨漬、幾組干筆,這些本身已超過了“形”的界定而體現為“象”的意味。這種張力,己超越了格式塔心理學所描述的“形”的視覺反應,而達到“象”的心理感受和沖擊。

如果更具體地說,尚濤的畫,總使我想起漢印魏碑并體驗到這漢印魏碑的美學氣息。尚濤曾擔任過廣州美術學院書法篆刻專業的碩士研究生導師,他對書法篆刻的研究和實踐自是具有獨特的高度,而他的取法和興趣點更是體現了他的審美取向。偉銘君曾在《尚濤繪畫中的書畫問題》一文中作這樣的分析:

尚濤是一個兼修書畫的藝術家,其書法用筆如用刀,側鋒逆行,用力凝重均勻,線條如蟲蝕木,結體于奇險中求平衡,謹嚴整飭,體現了近拒帖札,遠追秦漢碑版璽印的傾向。究其畫藝,大致也可作如是觀。

“遠追秦漢碑印”幾乎是自清末“金石派”以來為中國文化界包括書法、繪畫等企圖改造自身、反叛纖弱風氣、重振漢唐精神的一種長期的努力,并成為審美的取向,尚濤對《石門頌》《石門銘》《張遷碑》《石鼓文》《泰山金剛經》《張猛龍碑》等有獨特的偏好,并對其中各自的特點作了比較研究。近期,他又對漢簡興趣猶濃,漢簡的結體處于篆隸之間,也即在奇崛凝重中兼具自然天成,在規整中出新出奇,這一結體特點在《石門頌》中也有突出表現。尚濤在這些碑版璽印中所獲得的用筆如用刀、琢石鑄鐵般的沉實雄健,凝重樸厚,真可言有扛鼎之力。但是,尚濤這種書畫關系上的意義更在于他超越了“金石派”如趙撝叔等的目標和成功,趙撝叔等所突破和力圖完成的主要在于繪畫用筆上對纖弱風氣的對抗,揭示出用筆的一種凝重的美學趣味,而他們在畫面布局結構上尚未真正地切入碑印的法度、氣息和精神。尚濤在用筆、用墨方面的推進意義自不必細述,而更具意義的是他在繪畫的布局結構上,引入了碑印的結構美學,于奇險中見雍容,方正中求對抗,古拙中現大度,深現秦漢碑版璽印的意趣。當然,我們不能忽視尚濤在結構上與現代裝飾傾向及手法的聯系。

從“以書入畫”“書畫同源”的角度我們可以這樣來分析尚濤的繪畫,但是,誠如偉銘君所言:“尚濤的實驗精神,在某種意義上與林風眠(走出“書畫同源”的努力)存在相通之處。……尚濤繪畫已遠離傳統水墨的習用句法,顯示了獨立自存的風格力量”。從“走出書畫同源”的出發點來分析尚濤書與畫的切入和化出,可以看到,書法,尤其是碑印,為尚濤所取的根本點不在于線條、結構、布局,而更主要的是精神的力度、審美的品味、文化的氣質和氣息。即便是對書法的直接臨習或創作,對于尚濤來說,這過程更是一種繪畫、文化、身心的修養,修養者在于養其神、養其文、養其品、養其氣,尚濤繪畫所孜孜以求的“神完意足”正根植于這樣的修養。因此,假如我們說尚濤繪畫與書法有某些聯系的話,那么,我們更關注的是一種融化于繪畫之中的漢魏碑印的美學風范和精神,他那種琢石鑄鐵般的創作手法和過程,似乎總令人同刻碑鑿印的精神興味聯系起來。

尚濤繪畫的造型非常具有個人特點,這特點可以說帶有自己的“設計”意向。當然,這種自我設計的意向可能是一種習得、選擇、創造的結果,這其中既有感性的美學指向,也有理性的比較設定。這理性比較的直接參照系可能來自八大山人,八大山人獨特、奇崛,甚至怪誕的造型、結構、筆墨,對尚濤來說,意味著“形”個性且獨立的意義。可以這樣理解,尚濤從八大山人奇崛古怪的“形”,包括魚、花、鳥、石等獲得“形”的雛模,而同時,在與八大山人“形”的比較中拉開距離,確立自己“形”的特點和美學品位。

如果我們有必要將八大山人的“形”與尚濤的“形”進行比較的話,那么,我們會發現,八大山人形的怪誕奇崛完全是他個性的獨特和心性的雍容大度、憨樸文雅。他的“奇崛”主要來自于他的“造形”意識,也即按照自己的審美意向創造一種與眾不同的“形”。這種“形”的雛模一經形成,“造形”的過程便有著邏輯的現實性,當第一筆出現之后,第二筆、第三筆……即按一定的規定性發展下去而完成這獨特的“形”。其實,水墨的意趣特點也包含在規定性之中,“形”的產生和“形”的完成同時伴隨著水墨的趣味性(包括偶然因素和設計因素),可以是因水墨意趣的發展而“造形”,也可能是通過設置水墨的趣味效果來“完形”。尚濤在這些方面非常到位地把握了其中的“度”,在水墨的趣味性、偶然性與強控性、設計性之間,力圖做到不露痕跡,渾然天成,以達到“神完意足”的境地。

當然,這種對“度”的把握,很有儒家精神的意味。儒家在人性與仁愛、自然與社會之間保持著一種適度的關系,也即具有高度的控制能力,以保持“雍容大度”的完滿表現。不過,更能夠體現尚濤繪畫的“儒者”氣息的是,尚濤有著一種“仁愛和善”的情懷。盡管,在生活和藝術上他曾經歷不少磨難和失落,也盡管他繪畫的造型可以表現得相當獨特甚至奇崛古拙,但他對生活和藝術始終有著一種美好和善良的信念,他的造型總蘊含著一種潛在的氣質—“可愛”。在他筆下的大魚大鳥、大葉大花、貓熊蛙蟾,甚至鷹鷲鵬鵠,總讓人覺得有一種可親可近、憨厚可愛之感。尚濤對藝術的信念是藝術應該是“可愛”的。“可愛”一詞,本身就充滿著童心的天真和慈祥的厚愛,也隱含著百折不撓的生活信念。“今天我的心/對昨天的眼淚微笑/仿佛潮濕的樹木/在雨后的陽光里熠熠生輝”,這是東方詩哲泰戈爾的詩。尚濤崇敬泰翁,尤其喜愛他的《園丁集》。藝術家就像“園丁”,在自己的花園中辛勤而默默地勞作,種出各色各樣的花,將美獻給這個世界。這是一種幾近可愛的天真。這個世界上有不少自命不凡的“藝術家”以這樣的迷人托詞來掩飾自己的媚俗。但是,對于泰戈爾、尚濤及所有真正的藝術家來說,對于人類的愛和天真,對于善和美,更在于是一種心靈的體驗和信念的關懷,是對美的執著追求和善的自覺力量。因此,從兩個方面講尚濤的“形”意趣真拙、奇崛而雍容、沉實而酣暢,既有“儒者”的氣質和品味,更有“儒者”的愛心和信念。

李苦禪曾直言尚濤“笨拙”,但又說:“笨拙也實在難求。黃庭堅夢想了一輩子仍未能得到。”尚濤也自言自己“笨”,故只能按“笨”的本性來發展自己的藝術個性和“形”的特點,并提升為“象”的品味。但從本質上講,尚濤更具“儒者”—文人學士溫文爾雅的氣質。如果說他的畫有一種“笨拙”之味,那可以說這是一種“大智慧”的“笨拙”,一種充滿著文人古雅氣息的“拙”。

這就是我們從尚濤繪畫中最終感受到的“象之品味”。

古韻 137cm×69cm 2012年 尚濤