鄭州惠濟(jì)橋保護(hù)與研究

閻書(shū)廣

(鄭州市古滎漢文化遺址保護(hù)管理所,鄭州 450000)

鄭州惠濟(jì)橋保護(hù)與研究

閻書(shū)廣

(鄭州市古滎漢文化遺址保護(hù)管理所,鄭州 450000)

鄭州惠濟(jì)橋位于鄭州市惠濟(jì)區(qū)惠濟(jì)橋村,是世界文化遺產(chǎn)中國(guó)大運(yùn)河通濟(jì)渠鄭州段的重要水工遺存,始建于元末明初。惠濟(jì)橋是三孔拱券石橋,采用木樁技術(shù),石磙筑基,造型優(yōu)美,結(jié)構(gòu)合理,反映了元明時(shí)期中原橋梁建造特點(diǎn),具有較高的歷史、藝術(shù)與科技價(jià)值。

惠濟(jì)橋;保護(hù);研究

Abstract:Zhengzhou Huiji bridge, located in Huiji District, Huiji bridge village of Zhengzhou City, is an important hydraulic remains the world cultural heritage China the Grande Canale Tongji canal section of Zhengzhou, was built in the late Yuan Dynasty and early Ming Dynasty. The huijiqiao is three arch stone bridge, the stone building, wood technology, beautiful appearance,reasonable structure, reflecting the Central Plains bridge in Yuan and Ming Dynasty building the characteristics, which has a high historical value, art and technology.

Key words:Huiji Bridge; protection; research

鄭州惠濟(jì)橋位于鄭州市惠濟(jì)橋村,地理坐標(biāo)北緯34°53′、東經(jīng)113°34′,是世界文化遺產(chǎn)中國(guó)大運(yùn)河通濟(jì)渠鄭州段的重要水工遺存。根據(jù)考古發(fā)掘橋基底部的地層堆積情況分析,現(xiàn)存石橋應(yīng)建于元末明初。惠濟(jì)橋采用木樁技術(shù),石磙筑基,金剛墻分水尖及內(nèi)外券結(jié)構(gòu)連接的措施,均反映了成熟的造橋水平,是中原地區(qū)古代橋梁的珍貴遺存。

1 惠濟(jì)橋的歷史

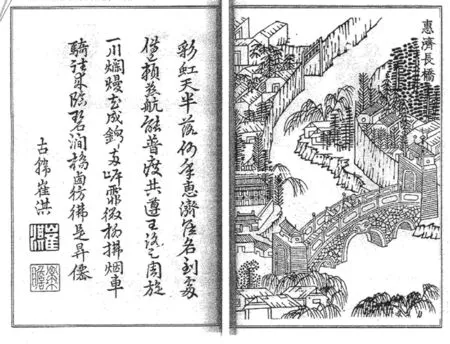

惠濟(jì)橋歷史悠久,具體建造年代史志并無(wú)記載,清乾隆十一年《滎澤縣志》載“惠濟(jì)橋在縣東八里許,昔日賈魯河流經(jīng)其下,今徒河而南,止存石橋”。乾隆十一年《滎澤縣志》中詠有惠濟(jì)橋的詩(shī)句:“野店山橋送馬蹄,白沙青石洗無(wú)泥。泊船秋夜經(jīng)春草,明日看云還杖藜。”清滎澤縣令崔淇曾寫過(guò)一首贊美惠濟(jì)橋的詩(shī):“彩虹天半落何年,惠濟(jì)美名到處傳,已賴慈航能普渡,共遵王洛足周旋,一川爛熳花成錦,兩岸霏微柳拂煙,東騎往來(lái)臨碧間,橋囪仿佛是升仙”,“惠濟(jì)長(zhǎng)橋”又為滎澤八景之一。

由《乾隆滎澤縣志》中的縣境圖(圖1)可知,滎澤縣治所正處于現(xiàn)今索須河的北部,其引黃河水段河道,是現(xiàn)在的中國(guó)大運(yùn)河通濟(jì)渠鄭州段,正好通過(guò)惠濟(jì)橋。圖1標(biāo)明了隋堤、惠濟(jì)橋、南岸大堤的位置和大致走向,與現(xiàn)在惠濟(jì)橋所在的位置吻合。

根據(jù)《乾隆滎澤縣志》卷首中《滎澤八景》中《惠濟(jì)長(zhǎng)橋》(圖2)圖示,惠濟(jì)橋?yàn)槿坠皹颍瑯騼蓚?cè)各有6根望柱和6塊石雕欄板,橋中孔券頂刻有獅獸面像,橋中孔券頂刻有獅獸面像,兩端有壯觀的橋樓。

據(jù)當(dāng)?shù)厝罕娊榻B,20世紀(jì)50年代,惠濟(jì)橋兩側(cè)欄格還完好矗立,三孔拱橋赫然可見(jiàn)。橋面數(shù)百年碾壓形成的車轍至今依然清淅。

圖1 滎澤縣縣境圖

圖2 惠濟(jì)長(zhǎng)橋

在漫長(zhǎng)的歲月中,屢經(jīng)風(fēng)霜的惠濟(jì)橋逐漸失去了原有的風(fēng)采,青石板砌成的橋面被泥土所覆蓋,橋兩端原有的橋樓先后被拆除。承載千年繁華的惠濟(jì)橋逐漸成為一座不起眼的鄉(xiāng)間小橋,默默地為村民的出行提供方便。惠濟(jì)橋歷史悠久,曾一度繁榮昌盛,遺留下深厚的文化積淀。

2 惠濟(jì)橋的保存現(xiàn)狀

惠濟(jì)橋?yàn)槿浊嗍皹颍瑯蛎骈L(zhǎng)15 m,寬5 m,高度2.9 m,橋面中部比兩端高出0.2 m。橋孔跨度中孔3.7 m,拱高2.3 m,通高5.4 m;東邊孔跨度3 m,拱高1.8 m,通高5 m;西邊孔寬2.8 m,拱高1.9 m,通高4.7 m。拱券采用明代中原地區(qū)多用的縱聯(lián)結(jié)構(gòu),為防止內(nèi)、外券石分離,使其整體穩(wěn)固,在拱北背上,內(nèi)外券間施用勾石。橋墩結(jié)構(gòu)為木釘為樁,上置石滾,再上用石條壘砌成分水金剛墻。金剛墻外側(cè)砌分水尖。橋身撞券石共7層石條,頂部隨橋面弧度鋪砌1~3層石條。

橋面石橫向鋪砌。橋面遺留有東西向車轍兩道,間距1.3 m。車轍上寬0.1 m,下寬0.06 m,深0.13~0.15 m。個(gè)別青石板上留有南北向車轍,當(dāng)為后代翻修留下的證據(jù)。橋面兩側(cè)原有石欄桿,今毀,只留遺跡,南北兩側(cè)各有8個(gè)望柱卯口,望柱坐中,間距約1.4 m。

橋雁翅有殘空心磚、殘石碑、石磙、不規(guī)則形的紅巖石、青磚塊等建筑用料,與橋基石連接交叉砌在一起,呈扇形在橋南北兩側(cè)向東西兩側(cè)敞開(kāi)。橋下有橋墩4個(gè),由琢制的青石板平砌,也個(gè)別的石磙和特制的如分水尖等石料,根據(jù)不同的位置分別采用不同的砌法,有的立砌,有的平立砌。在最西側(cè)的橋基石下還有木樁地丁。木樁地丁圓形直徑10~15 cm。上下豎立在橋基石下面,在橋基石底面的同一水平線上,還有用白灰?jiàn)A黏土夯筑的硬面。

河道護(hù)坡用抗沖的石磙、石板、藍(lán)磚和畫像磚石等材料直接鋪?zhàn)o(hù)在河岸坡面上,采用錯(cuò)縫方法砌成,從河道橫斷面看,護(hù)坡形狀基本呈倒梯形,布置為長(zhǎng)距離連續(xù)式,以控制石橋附近河流橫向變形,具有防止河水順流或回流淘刷河岸,避免堤岸崩塌等功能。

3 惠濟(jì)橋的發(fā)掘與保護(hù)

為了解惠濟(jì)橋段大運(yùn)河故道的年代、走向、寬度、河堤結(jié)構(gòu)、河床深度、地層堆積情況等,為大運(yùn)河通濟(jì)渠鄭州段申遺項(xiàng)目提供可靠的依據(jù)證明,鄭州市文物考古研究院于2013年3月在惠濟(jì)橋南側(cè)5 m和17 m處,分別布6 m×22 m,9 m×6 m探溝各一條。通過(guò)發(fā)掘,我們清楚地了解了該區(qū)域的地層堆積可劃分為12層,因在探溝清理到10.8 m時(shí),有地下泉水涌出,且10 m以下均為古河道內(nèi)流沙,故無(wú)法再向下作進(jìn)一步清理。

考古發(fā)掘出土一批較為豐富的遺物,包括有陶片,瓷片,獸骨等。陶器皆為殘片,以泥質(zhì)灰陶為主,夾砂陶極少,也有極個(gè)別的紅陶和褐陶,絕大多數(shù)為素面。發(fā)掘出土的瓷器也皆為殘片,有青花、影青、三彩等釉瓷片,瓷胎有青灰胎和紅褐胎以及乳白胎等。有汝瓷、鈞瓷,以及定窯、耀州窯等一系瓷器列殘片。還出土了動(dòng)物肢骨殘塊和加工骨廢料,也有極個(gè)別的動(dòng)物肋骨。發(fā)掘出土的陶片、瓷片、獸骨等遺物對(duì)研究當(dāng)時(shí)的自然環(huán)境、社會(huì)生產(chǎn)生活狀況、河道及村莊變遷等提供了重要的實(shí)物資料及科學(xué)依據(jù)。

新中國(guó)成立后,惠濟(jì)橋整體保存狀況不佳,橋面被泥土覆蓋并有建筑占?jí)海瑯騼蓚?cè)欄板望柱缺失,券臉石局部缺失,橋體砌石風(fēng)化、酥堿,砌漿缺失造成砌石松動(dòng),橋兩端橋樓不存,橋基被淤土掩埋,明珠蒙塵。

2013年,鄭州市文物部門對(duì)惠濟(jì)橋本體進(jìn)行維修加固,采取主要措施包括清洗橋面石構(gòu)件,斷裂、缺損部位縫隙灌入高強(qiáng)耐久性較好的化學(xué)材料黏結(jié)勾縫,鐵活加固、歸位;依據(jù)遺留地伏卯口尺寸、縣志中橋圖示意及考證地方欄板望柱做法,采用傳統(tǒng)雕刻手法復(fù)原;根據(jù)考古清理情況結(jié)合縣志中的圖像確定橋樓位置、大小并予以復(fù)原;修復(fù)雁翅、金剛墻損毀嚴(yán)重部分;重新鋪設(shè)河底缺失的海漫石,與兩邊磚砌河護(hù)坡形成一個(gè)整體。通過(guò)近2年的維修工程,惠濟(jì)長(zhǎng)橋的雄姿重現(xiàn)世人眼前。

4 惠濟(jì)橋與運(yùn)河

中國(guó)大運(yùn)河包括隋唐運(yùn)河、京杭運(yùn)河和浙東運(yùn)河3 部分,是世界上最長(zhǎng)、最古老的運(yùn)河,大運(yùn)河通濟(jì)渠鄭州段是隋唐運(yùn)河的重要組成部分,人字中心,始于公元前361年魏惠王開(kāi)鑿的鴻溝水系,隋唐宋時(shí)期演變?yōu)闅v史上著名的隋唐大運(yùn)河通濟(jì)渠、汴河,金元之際黃河改道,汴河部分河段日漸淤?zèng)]并徹底廢毀,部分河段沿用至明清。作為世界文化遺產(chǎn)申報(bào)的大運(yùn)河通濟(jì)渠鄭州段全長(zhǎng)約20 km,位于鄭州市惠濟(jì)區(qū)北部,分為索須河段和汴河故道兩部分。索須河段西起豐碩橋,向東在祥云寺村匯入賈魯河,全長(zhǎng)約16 km。汴河故道為引黃河水的一段河道,北起黃河南岸惠濟(jì)區(qū)牛莊村大王廟,流經(jīng)惠濟(jì)橋、鐵爐寨村,在堤灣村注入索須河,略呈“S”形。除惠濟(jì)橋處尚保留一段河道外,其余部分均埋于地下。據(jù)考古勘探,地下埋藏部分運(yùn)河故道寬150~220 m,兩側(cè)斷續(xù)保留有河堤,河堤頂寬4~6 m,底寬8~12 m。

惠濟(jì)橋作為大運(yùn)河通濟(jì)渠鄭州段的重要水工遺存,但總有人疑問(wèn),惠濟(jì)橋橋面長(zhǎng)不足20 m,橋孔跨度才3 m左右,如何是大運(yùn)河上的橋?隋煬帝三下?lián)P州所御龍舟如何通過(guò)?這往往是因?yàn)槿藗兒雎粤嘶轁?jì)橋的建造年代。雖然惠濟(jì)橋建造年代沒(méi)有確切的史志記載,但通過(guò)鄭州市文物考古研究院考古發(fā)掘,根據(jù)橋基底部的地層堆積情況分析,確定了現(xiàn)存的惠濟(jì)橋應(yīng)建于元末明初,其所在的古河道,至少在唐代就已經(jīng)形成,惠濟(jì)橋及南北河床是疊壓在隋唐河床上的橋梁和河床。惠濟(jì)橋村龍巖寺的一通明代嘉靖戊戌年(1538年)的石碑,《重修龍巖寺歸寂殿碑》可以佐證。碑文記載,明朝初年,龍巖寺的舊寺位于惠濟(jì)橋旁邊:“國(guó)朝初,我滎澤惠濟(jì)橋艮維舊有寺一區(qū),枕峙河滸,扁曰龍巖,相傳古剎也”。元代以后,國(guó)都變遷到北京,隨著國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)中心的轉(zhuǎn)移,忽必烈將大運(yùn)河南北取直,通濟(jì)渠的漕運(yùn)地位逐步減弱,再加上每年缺少清淤治理,運(yùn)河河床逐漸淤塞,河道變窄,故有惠濟(jì)橋如今的跨度。

5 結(jié)論

惠濟(jì)橋是一座歷史悠久、造型優(yōu)美、結(jié)構(gòu)合理、具有歷史藝術(shù)與科技價(jià)值的三孔拱券石橋。作為中國(guó)大運(yùn)河通濟(jì)渠鄭州段的重要水工遺存,惠濟(jì)橋是中國(guó)古代農(nóng)業(yè)文明時(shí)期因運(yùn)河而生、依運(yùn)河而興的社會(huì)生態(tài)體系的典型代表,攜帶著當(dāng)?shù)亟?jīng)貿(mào)、生活發(fā)展印記,惠濟(jì)橋及南北河床屬疊壓在隋唐河床上的橋梁和河床,其歷史已有近千年,是歷史上運(yùn)河重要作用的有力見(jiàn)證。

[1]陳隆文.鄭州歷史地理研究[M].北京:中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社,2011.

[2]顧萬(wàn)發(fā),汪松枝.隋唐大運(yùn)河鄭州段調(diào)查[N].中國(guó)文物報(bào),2012-04-27(8).

[3]陳隆文.隋唐大運(yùn)河通濟(jì)渠考古新發(fā)現(xiàn)研究:以惠濟(jì)橋?yàn)橹行腫J].陜西師范大學(xué)學(xué)報(bào),2014(11):26-27.

The Protection and Research of Zhengzhou Huiji Bridge

YAN Shuguang

(Zhengzhou Guxing Han Culture Relics Protection Management Institute, Zhengzhou 450000,China)

K928.78

A

閻書(shū)廣(1976-),男,館員,主要研究方向?yàn)楣艤畹貐^(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)、規(guī)劃、維修、管理等。E- mail:yanzz@163.com.