陜西省旬陽縣砂硐溝汞銻礦控礦構造演化淺析

陳柯旭+劉洪祺+馬云峰+商鵬飛

摘要:旬陽縣砂硐溝汞銻礦大地構造位于南秦嶺造山帶。該區域構造演化復雜多變,導致砂硐溝地區含礦帶形態也隨之復雜。本文力圖從區域構造演化入手,將礦區控礦構造演化過程劃分為五個階段,從而討論礦化運移富集的規律,以便為開展下一步找礦工作提供理論依據。

關鍵詞:構造演化;控礦;汞銻礦;砂硐溝地區;旬陽縣

1.概述

秦嶺造山帶經歷了早前寒武世華北克拉通和西南克拉通形成、晚前寒武紀一古生代華北和華南大陸增生、中生代碰撞造山作用和新生代碰撞后演化三個巨旋回。總體可劃分為華北克拉通南緣、北秦嶺造山帶、南秦嶺造山帶和揚子克拉通北緣四個單元。晉寧運動造就了揚子北緣寬廣的中元古代造山帶,其后裂解為若干地體,加里東運動使之變形。海西一印支期,揚子板塊北部和南秦嶺造山帶廣泛伸展,發育鎮安、旬陽等裂陷盆地,并殘留有商丹洋,新生了勉略洋。古生代末至三疊紀晚期,商丹洋和勉略洋自東而西、自北而南關閉,并開始中生代陸陸碰撞,褶皺造山,構造疊加,巖漿、熱液活動頻繁;形成包括汞銻礦、金礦、鉛鋅礦等在內的南秦嶺成礦帶。旬陽北部的汞銻金礦主要賦存于南秦嶺旬陽盆地中。

受區域沉積建造與構造活動的控制,旬陽北部中生代沉積盆地自早泥盆世到二疊世連續接受沉積,形成巨厚的碎屑巖、泥質粉砂巖、泥灰巖、頁巖等巖層。在泥盆系和志留系中,由于印支初期和燕山期地殼活動頻繁,深部熱液活動和成礦作用強,分布范圍廣,聚集了豐富的汞、銻、金、鉛、鋅等礦床(圖1-1)。區域沉積地層對該區礦床(點)的形成與分布具有控制作用。

2.含礦帶特征

砂硐溝地區含礦體主要是由褶皺形成過程中派生出來裂隙帶控制,含礦帶在地表可劃分四條:

①Ⅰ號含礦帶

Ⅰ號含礦帶主要發育于砂硐溝背斜構造的轉折端部位,沿褶皺核部呈帶狀延伸,長約1600m,寬約10m~100m,北西西向延伸,整個帶產狀基本上與背斜的軸面產狀一致,礦化圍巖主要為方解石化、白云石化厚層灰巖;汞品位在0.02%-0.035%之間。

②Ⅱ號含礦帶

Ⅱ號帶發育砂硐溝背斜南翼的楊嶺溝組第二巖性段地層中,平面延伸約800m,寬約1m-3m,順地層走向和傾向延伸。汞品位在0.045%-0.08%之間。該含礦帶內無明顯的碎裂巖或斷層泥,原地層層面似乎構成了含礦帶的界面,汞銻礦化基本沿穿越地層的節理裂隙充填,且與巖層產狀變化關系密切(圖2-1,2-2),切穿層理的節理發育。

③Ⅲ號含礦帶

此含礦帶展布于砂硐溝背斜南翼,脆性較大的楊嶺溝組第二巖性段厚層狀灰巖,為良好的含礦層。砂硐溝至礦硐粱一帶,礦化受到砂硐溝一馬家槽和砂硐粱一小溝斷層的控制,含礦帶長約270m,寬約10m-30m。礦化的富集與穿層節理裂隙關系密切,礦體一般呈透鏡狀、囊狀,大小不等,最大者長約20m,寬約1m-2m,高約2m-4m,小者長僅幾米,一般的礦體長10m左右。礦化強烈,汞品位在0.04%~0.076%之間。

④Ⅳ號含礦帶

Ⅳ號含礦帶發育于背斜南翼楊嶺溝組第二巖性段地層中,展布于砂硐溝至陰坡槽一帶,礦化與穿層的節理裂隙密切。含礦帶長約百米,寬約1m-2m,礦化較強烈,汞品位在0.01%-0.04%之間。

3.區域構造演化

古生代以來,南秦嶺位于被動大陸邊緣北偏中部。在陸緣漫長的地質演化過程中,先后經歷了裂陷一抬升、伸展沉降、褶皺造山、逆沖斷裂與走滑改造等地質構造演化階段(張國偉,1991)。

早古生代早期,南秦嶺普遍表現為裂陷沉降,總體為一裂谷環境;晚期(S2-S3)隨著揚子板塊向北俯沖,大部分地區開始抬升,構成一個近東西展布的狹長殘留海盆。

晚古生代盆地結構發生重大調整與轉變,成為一個南高北低的東西向被動陸緣盆地一前陸盆地。泥盆紀一二疊紀接受了巨厚的潮坪相、臺地一臺緣相及淺海陸棚相沉積,此時,盆地既有垂向沉降,也具有橫向擴張,表現為海平面的頻繁升降及連鎖斷層系的發育。

中生代以后,隨著揚子、華北兩大陸塊的對接、碰撞,盆地卷入強烈的褶皺造山作用,形成大規模的東西向褶皺帶,結束了南秦嶺陸緣盆地漫長的演化歷程。

早古生代末,旬陽汞銻礦帶東西兩端發生不同程度的抬升,僅在中部公館一潘家一線仍保持沉陷狀態,接受了早泥盆世沉積。晚古生代中一晚期,南北兩側發生強烈的沉陷活動,接受了泥盆系、石炭系和二疊系的巨厚沉積(圖3-1)。沉陷中心位于公館一金雞嶺一線,大致呈北東方向。

本區在東西向古生代陸緣盆地中,疊加有近北東向的晚古生代(D2-P)同沉積斷裂。同時,近東西走向的南羊山斷裂日益展現出區域性的規模。它不僅控制了南北兩側次級沉積盆地的形態,也影響著盆地的拗陷幅度。隨著南羊山斷裂的成生演化,在區內形成了一系列的伴生一派生褶皺、斷裂構造。這些不同級序的構造形跡相互交切、疊置,形成復雜的構造網絡。這對于本區汞銻金等成礦作用是極為重要的。

4.砂硐溝控礦構造演化

伴隨著區域構造演化活動,砂硐溝地區的構造也經歷了復雜的演化過程,形成了復雜的構造控礦體系。

(1)褶皺期前

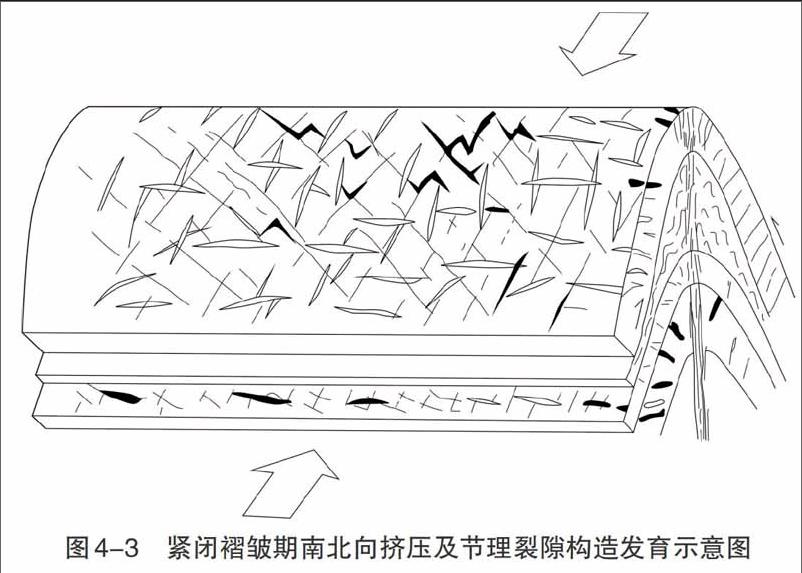

砂硐溝地區的成礦構造的產生、發展與形成,是一個不斷變化的過程。沉積過程結束后,區域構造應力場轉為近南北的擠壓,脆性大的中厚層狀灰巖形成近南北向的張性裂隙及北西向、北東向的共軛節理(圖4-1);地層在南北方向上開始縮短,地層變厚。

(2)寬緩褶皺期

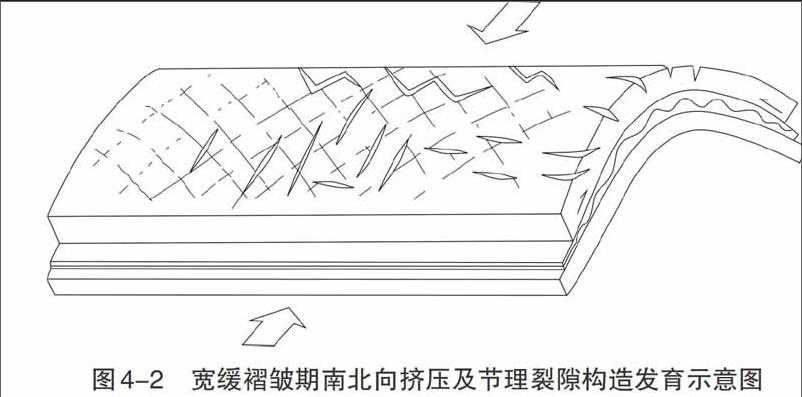

南北向繼續擠壓,水平地層失穩,區域上進入寬緩褶皺期(圖4-2)。由于巖石的結構、構造、物質組成等多種因素的影響,相鄰地層之間的變形變得不協調,異樣式構造產生,次級構造、伴生構造發育,主要表現為:①背斜轉折端部分節理繼承早期的構造線繼續發展,早期剪節理可能發展為張節理;②形成新的節理系,在轉折端外側產生新的張節理,內側則形成壓性構造,節理構造的疊加作用,裂隙構造體系復雜化;③能干性差的巖石則發生次級褶曲;④相鄰層問地層發生相對剪切,形成較大的層間斷裂系;⑤逆沖斷裂產生,形成一系列的疊瓦狀構造。

同時,由于區域升降運動的幅度不同,在砂硐溝短軸背斜內形成了砂硐溝小隆起、大溝小隆起和小溝小凹陷。

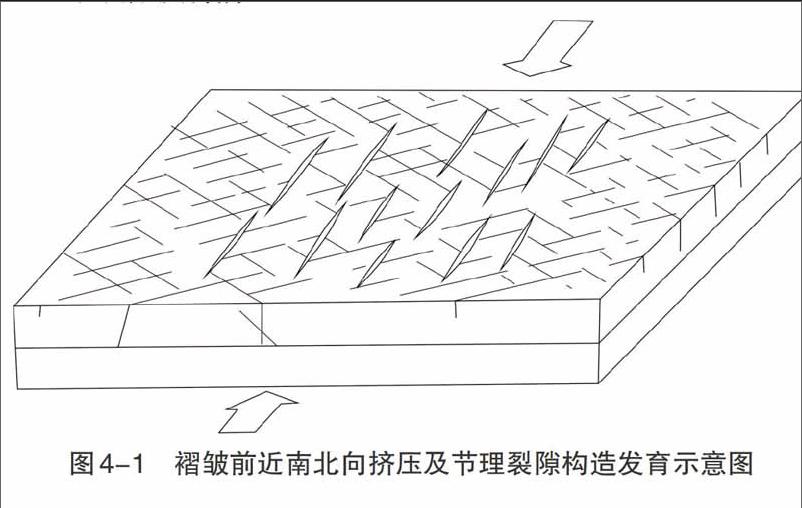

(3)緊閉褶皺形成期南北向擠壓持續進行,寬緩褶皺繼續發展,成為緊閉褶皺(圖4-3),頂厚褶皺,并伴隨產生一系列次級褶皺;主壓應力方向與地層之間的夾角較大,其結果:①形成新縱向張節理;②早期張節理規模擴大,延伸可達幾米,節理裂隙構造體系復雜性進一步加劇;③擠壓碎裂帶形成;④軸面附近一定范圍內形成擠壓劈理帶;⑤軟弱巖層流動性特征出現,流劈理、壓劈理發育。

(4)褶皺期后

砂硐溝短軸背斜形成后期,因區域應力的大小超過了巖石的受力極限,因而發生了斷裂,這時,南北方向的壓應力釋放,擠壓減弱,南北方向由擠壓轉為伸展,形成了砂硐溝一馬家槽和礦硐粱一小溝走向性正斷層。

(5)成礦期

隨著構造運動及其導致的熱液活動,裂隙構造的活動復雜化,發生了新生和復活活動,改變并掩蓋了初始的性質,擴大和增強了裂隙的容積及規模,為礦液的運移和礦質沉淀富集提供了必要的通道和空間;深部成礦流體與成礦物質沿層間斷裂構造系、擠壓構造帶、張、剪性裂隙體系等運移、沉淀與富集。

成礦期構造應力場仍然是NNE-SSW方向的擠壓作用,這可以從控制礦化發育的裂隙的產狀特征來解釋。

5.結論

通過分析砂硐溝地區構造演化進程,首先從區域構造演化上闡述了區域金屬礦的形成的背景;其次,通過構造演化分析,解釋含礦地層的形成,合理討論了含礦熱液活動運移的過程;最后,討論了礦區構造演化,并將礦區構造演化劃分為5個階段,為找礦工作提供了理論依據。endprint