五云一車:商業航天發展新思路

□ 郭倩

五云一車:商業航天發展新思路

□ 郭倩

編者按:8月30日,第三屆中國(國際)商業航天高峰論壇在湖北省武漢市舉行。論壇多維度聚焦商業航天發展態勢,在國際范圍內推動商業航天優勢資源融合、重大項目合作和快速健康發展。作為中國商業航天主力軍的航天兩大集團公司,或發布重大商業航天發展計劃,或闡述商業航天發展理念,可謂亮點紛呈。本刊特借此機會,推出“中國商業航天專題”,敬請關注。

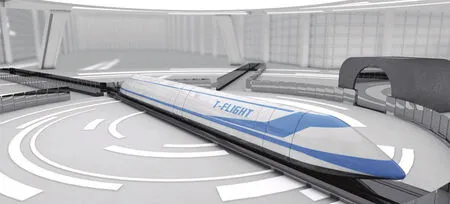

▲ 高速飛行列車設計圖

8月30日,來自全球商業航天領域的各界精英聚首靈秀荊楚,第三屆中國(國際)商業航天高峰論壇在此助力國內外商業航天產業交流融匯。

本次論壇由武漢市人民政府,中國航天科工集團公司,中國航天科技集團公司、中國電子科技集團公司、中國宇航學會等單位和機構聯合主辦。論壇以“匯聚全球資源、共促商業航天”為主題,來自俄羅斯、美國、法國、英國、德國等20余個國家的80余位國際專家,以及國內來自航天機構、國家有關部委、科研院所和高校的300余位代表齊聚一堂,共商商業航天產業發展大計。

論壇期間,中國航天科工集團公司發布了在商業航天領域的發展新藍圖——構建“五云一車”,攜手探索太空經濟新領域。具體來說,即“高速飛行列車”將與“飛云、快云、行云、虹云、騰云”并列,形成“五云一車”的商業航天新格局。

此前,中國航天科工已在商業航天領域多維發力,深耕細作,快舟系列運載火箭、天基互聯網、航天產業基地等項目也在大刀闊斧地進行,階段性成果突出。航天科工已成為中國在國際商業航天領域的又一塊“金字招牌”。

高速飛行列車:超音速的“近地飛行”

北京和武漢兩地間高鐵目前需要5個多小時,然而未來,乘坐中國航天科工研發的高速飛行列車,這個時間可能只需要30分鐘。

在此次商業航天高峰論壇上,中國航天科工宣布已經開展了“高速飛行列車”的研究論證,擬通過商業化、市場化模式,將超聲速飛行技術與軌道交通技術相結合研制的新一代交通工具,致力于實現超音速的“近地飛行”。

作為下一代交通系統,高速飛行列車正在醞釀發酵一場改變全人類生活方式的技術變革。高速飛行列車是人類對交通工具速度極致追求的一大進步,它利用低真空環境和超聲速外形減小空氣阻力,通過磁懸浮減小摩擦阻力,實現超聲速運行的運輸系統。相比傳統高鐵,高速飛行列車運行速度提升了10倍;相比現有民航客機,速度提升了5倍,最大速度可達到4000公里/小時。

高速飛行列車項目技術負責人毛凱表示,高速飛行列車不受天氣條件影響,不消耗化石能源,可與城市地鐵無縫接駁,“在一定程度上是未來交通領域的發展趨勢和技術制高點。”

“這個設想一旦實現,將改變人類的出行方式,更將極大地改寫中國乃至世界經濟版圖,加快國內資源配置,形成超級城市群一小時經濟圈,走出國門可以有效支撐國家‘一帶一路’倡議,推動世界經濟駛入‘高速軌道’。”毛凱說。

早在1922年德國工程師赫爾曼·肯培爾在提出磁浮列車概念時,就同時提出真空管道設想。目前,世界上對外宣布開展大于1000公里/小時運輸系統研究的公司主要有三家,包括美國的HTT公司、Hyperloop One公司以及中國航天科工集團公司,航天科工是全球首個提出超聲速地面運輸系統的集團公司。

航天科工擁有豐富的重大項目系統工程實踐經驗和技術積累,具有大工程必備的仿真建模和大系統試驗能力,以及國際一流的超聲速飛行器設計能力,這些為高速飛行列車項目建設提供重要的基礎。

工程項目實施注重發揮各方面優勢建立國家隊,聯合了國內外20多家科研機構,成立了國內首個國際性高速飛行列車產業聯盟,目前團隊擁有相關領域的200多項專利。“高速飛行列車是軍民融合和創新驅動的具體抓手。”毛凱說。

▲ 第三屆中國(國際)商業航天高峰論壇現場

按照計劃,項目將按照“三步走”戰略逐步實現:第一步通過1000公里/小時運輸能力建設區域性城際飛行列車交通網,第二步通過2000公里/小時運輸能力建設國家超級城市群飛行列車交通網,第三步通過4000公里/小時運輸能力建設“一帶一路”飛行列車交通網,最終形成一張繼航天、高鐵、核電之后的中國新名片。

虹云工程:156顆小衛星覆蓋全球

2016年9月,在第二屆中國商業航天高峰論壇上,中國航天科工系統提出了飛云、快云、行云、虹云、騰云五大商業航天工程。其中,虹云工程脫胎于航天科工早先提出的“福星計劃”,計劃發射156顆衛星,它們在距離地面1000公里的軌道上組網運行,致力于構建一個星載寬帶全球移動互聯網絡。

虹云工程的亮點之一在于,它在中國首次提出建立基于小衛星的低軌寬帶互聯網接入系統。“小衛星”“低軌”“寬帶”的組合設置,恰恰契合了當下航天商業化的發展需求。

按照規劃,整個虹云工程被分解為“1+4+156”三步。第一步計劃在2018年前,發射第一顆技術驗證星,實現單星關鍵技術驗證;第二步到“十三五”末,發射4顆業務試驗星,組建一個小星座,讓用戶進行初步業務體驗;第三步到“十四五”末,實現全部156顆衛星組網運行,完成業務星座構建。

在應用功能上,“虹云工程”具備通信、導航和遙感一體化、全球覆蓋、系統自主可控的特點,以其極低的通信延時、極高的頻率復用率、真正的全球覆蓋,可滿足中國及國際互聯網欠發達地區、規模化用戶單元同時共享寬帶接入互聯網的需求,促進網絡互通互聯。

同時,該工程也可滿足應急通信、傳感器數據采集以及工業物聯網、無人化設備遠程遙控等對信息交互實時性要求較高的應用需求。

作為三步走計劃中的先行者,天鯤一號為推進實施以虹云工程為代表的商業航天計劃奠定了技術基礎。今年3月3日清晨,中國航天科工自主研制的首顆衛星“天鯤一號”順利進入預定軌道,此舉標志著航天科工已具備獨立自主研制各類典型空間飛行器及平臺的能力,不久的將來,這項能力將被運用到種種商業航天發射之中,從而為三步走后續計劃的如期、有序開展趟出一條可行性路徑。

除虹云工程外,在各自領域內,飛云工程對應無人機載區域網及其應用項目;快云工程對應臨近空間飛艇載局域網及其應用項目;行云工程對應星載窄帶全球移動物聯網及其應用項目;騰云工程對應空天往返飛行器及其應用項目。中國航天科工的五朵“商業航天云”涉及子工程及分系統數千項,預計投資超千億元,產出超千億元。

目前,通過大力構建商業化空間信息基礎,無人機平臺、臨近空間浮空器、衛星平臺及地面應用系統研制正在順利推進。

快舟火箭:開啟商業航天新步伐

2017年1月9日,在酒泉衛星發射中心,快舟一號甲小型固體運載火箭沖破零下5攝氏度的寒冷天氣,將3顆衛星成功送入軌道。

2016年4月簽訂發射服務合同,8個半月創紀錄的速度完成了發射——不同于以往的航天發射模式,此次快舟一號甲是一次“純商業”航天發射,采用了純商業發射合同組織形式,完全按市場行為運作。組織模式新、準備時間短等特點讓快舟一號甲被認為是中國在商業航天領域邁出的新步伐。

快舟的命名已經說明了它的特點,就是快。為了實現“快舟”速度,快舟一號甲采用的發射方式,簡化了發射保障設施,發射準備周期大大縮短,可滿足小衛星、微小衛星旺盛的發射需求。此外,火箭還采用水平總裝、水平測試、水平運輸的“三平測發模式”,提高了操作便利性;具備先進末級,可同時保證多軌道發射能力和高精度入軌姿態,滿足一箭多星需求。

快舟火箭即為服務商業航天發射而生。作為一型低成本、高可靠性的通用型運載火箭,快舟一號甲采用國際通用接口,主要為300公斤級低軌小衛星提供發射服務。在國際商業發射中,小型運載火箭發射報價一般為每公斤2.5萬~4萬美元,相比之下快舟一號甲價格極具競爭力。

高效率、低價格,快舟點燃了航天界關于商業航天的熱議。今年“4·24中國航天日”期間,快舟一號甲一次性收獲4發發射服務合同,將探索遙感星座的快速構建。

▲ 快舟一號甲運載火箭

快舟一號甲是快舟系列火箭的第三次發射。2013年首發成功的快舟一號火箭,首次在國際上提出了星箭一體化設計理念,其誕生標志著我國航天發射運載工具由液體運載火箭拓展到固體運載火箭。

此外,一系列專業化的行動有條不紊展開,讓尚在“起飛”階段的中國商業航天羽翼漸豐。2016年2月,中國首家按商業模式開展研發和應用的專業化火箭公司——航天科工火箭技術有限公司在武漢注冊成立,公司大力推動了“快舟一號”、“快舟十一號”相繼簽署商業發射訂單。

航天科工在此次高峰論壇透露,運載能力更強的快舟十一號火箭將以“一箭六星”的方式實施首飛。按照“航天質量管理+民企經營體制”相結合的全新研發模式,快舟十一號單臺產品生產周期由3個月縮至1個月,綜合成本降低50%以上。

據了解,快舟十一號火箭起飛質量78噸,近地軌道最大運載能力1500公斤,太陽同步軌道運載能力1000公斤/700公里,主要承擔400公里~1500公里近地和太陽同步軌道小衛星、微小衛星單星及多星組網發射任務。目前快舟十一號火箭首飛技術方案和衛星搭載方案已經明確,各項分系統研制試驗正加緊推進。

航天科工還在為小衛星及微小衛星客戶提供更新更好的“一站式”客戶體驗,通過技術創新手段,采用標準化思維,引入民營企業高效、靈活的經驗及技術,廣泛吸納社會資本、市場參與,綜合提升火箭的可靠性和性價比。

航天產業基地:商業化的助推器

▲ 快舟十一號火箭模型

當前,“信息化、社會化、市場化、國際化”已成為航天科工發展商業航天的關鍵,在致力于探索創新航天前沿技術的同時,中國航天科工也在創造市場機遇和經濟價值。

航天科工高紅衛董事長曾在多個場合闡述航天科工的商業航天概念,在他看來,要發展商業航天,必須集眾人之力,不斷突破著傳統航天的“圍墻”,將航天科工打造成一個“社會的總體院、社會的總體部、社會的總裝廠”。

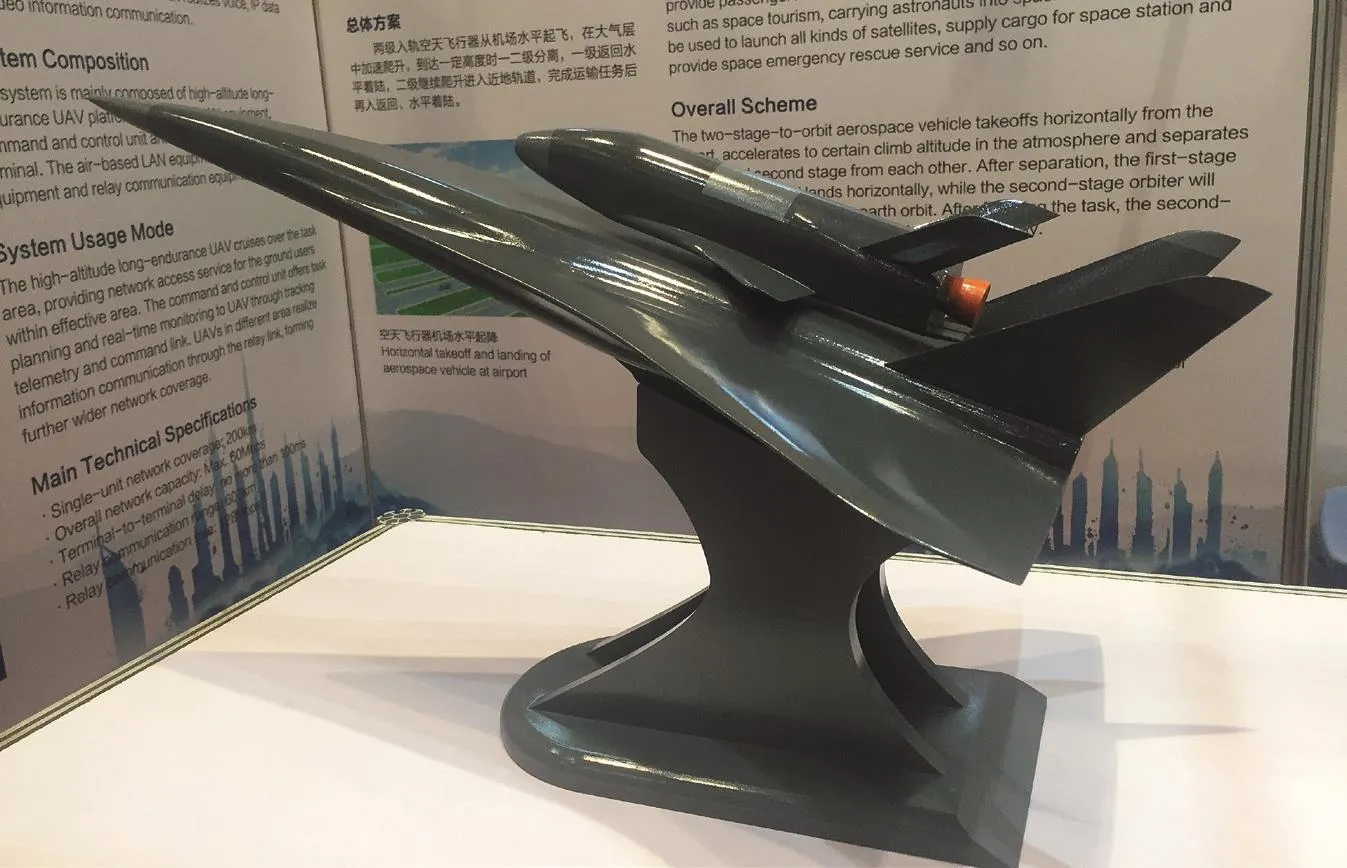

▲ 論壇期間展出的未來空天飛行器模型

論壇的舉辦地武漢有我國首個國家級商業航天產業基地——武漢國家航天產業基地。

第二屆中國商業航天高峰論壇期間,中國航天科工分別與湖北省人民政府、武漢市人民政府簽訂了《關于推進武漢國家航天產業基地工作的專項合作協議》。

今年4月24日,產業基地正式開建,這個占據萬畝的園區,正在吸引來自社會的技術、產業、資本等各方面優勢力量源源匯入,促進商業航天整體發展。

率先入駐的是航天科工火箭公司,它投資約17億元建設運載火箭總裝總調中心,計劃2018年建成投產,預計其后兩年內可實現年產值15億元。

火箭公司在產業基地的建設項目總計將達到1500畝,其中運載火箭總裝總調中心為武漢國家航天產業基地核心引領項目,計劃用地450畝,建筑面積約4萬平方米,主要建設固體火箭部裝廠房、潔凈裝配廠房、總裝廠房等,建成后將形成年產20發運載火箭總裝測試及試驗能力。

落戶產業基地的還有航天科工二院擬成立的航天科工空間工程發展有限公司和湖南航天軍民融合電磁防護材料、特種軟磁的科研生產基地,前者注冊資金3億元,后者預計到2020年年產值10億元。

據了解,航天科工將以新一代航天發射和應用為核心,通過科技創新、商業模式創新和管理創新,重點發展運載火箭及發射服務、衛星平臺及載荷、空間信息應用、航天地面設備及制造等主導產業,同步發展自主可控信息技術、智能制造、新材料、新能源等航天基礎產業,輻射帶動大數據、智慧產業、智能裝備等延伸產業,全力打造體系完整、重點突出的商業航天產業集群。

預計到“十三五”末,以航天科工為代表的100~150家企業將入駐產業基地,實現年產值300億元。這些領域的優勢企業將在武漢國家航天產業基地里大有作為。

盤活資本:用好金融無形手

航天科工在商業航天領域深耕細作,也引來了社會資本的關注。

快舟一號甲火箭發射當天,一批來自投融資機構的戰略投資人來到現場觀摩火箭發射。吸引他們的,不光是對商業航天的熱忱,還有航天科工火箭公司的先進模式。

互聯網時代下,航天科工開創了商業航天發射服務的“快舟”模式——廣泛吸納社會資本與市場參與,打造了開放的研制環境。

在社會資本不斷挖掘有增值空間的新興產業時,航天科工也在主動順應時勢,努力將資本的力量注入商業發展過程中。這也使得火箭性價比和研制效率均大大提升。

“眾籌共建”的概念被引入。它作為一種突破傳統資金來源渠道的新型融資模式,將為整個商業航天大局注入新的活力。

今年1月10日,快舟火箭首次商業航天發射成功次日,航天科工聯合湖北長江經濟帶產業引導基金、武漢市政府投資平臺及其他社會資本,共同發起設立了總規模100億元的長江航天產業基金,首期募集資金25.8億元已經到位。這支商業航天最大的基金主要以商業航天、軍民融合、雙創、混改、并購等為投資方向,將為武漢國家航天產業基地建設提供堅實的資本力量支持。

同樣是在今年4月24日,航天科工金融租賃有限公司正式實現業務投放。這個首家航天央企控股的產業系金融租賃公司,由6家央企、地方國企、金融機構共同出資設立,首期注冊資本30億元人民幣。它的誕生,好比為參與商業航天的企業雇了一個貼身的“金融保姆”,將為商業航天和軍民融合中的各類企業提供全周期的融資租賃服務,同時通過帶動各方資本參與,航天科工也嘗試探索著服務航天系統建設的PPP模式。★

責任編輯:吳琳