新藥劑組合對小麥防病增效試驗

張俊華 彭光勤張 建 李 奎

(1.湖北省宜城市植物保護站 441400; 2.湖北省宜城市小何鎮農技推廣中心 441400;3.湖北省宜城市農業執法大隊 441400; 4.湖北省宜城市雷河鎮農技推廣中心 441400)

新藥劑組合對小麥防病增效試驗

張俊華1彭光勤2張 建3李 奎4

(1.湖北省宜城市植物保護站 441400; 2.湖北省宜城市小何鎮農技推廣中心 441400;3.湖北省宜城市農業執法大隊 441400; 4.湖北省宜城市雷河鎮農技推廣中心 441400)

通過大田示范,明確“四冠+蕓天力+蕓樂收”新藥劑組合對小麥控病增產增收效果以及施用該組合后麥田農藥減量情況,同時探討“四冠+蕓天力+蕓樂收”組合藥劑在小麥上最佳使用技術,為大面積推廣提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 防治對象及試驗藥劑

防治對象為小麥紋枯病。試驗示范藥劑由上海綠澤生物科技有限責任公司提供:蕓天力(蕓苔素內酯0.01%可溶液劑);蕓樂收(蕓苔素內酯 0.01%可溶液劑+25%吡唑醚菌酯乳油+助劑);四冠(0.7%苯醚甲環唑+0.7%咯菌腈+0.5%氟蟲氰+7.6%噻蟲嗪)。

1.2 氣象資料

小麥播種時間為2016年10月20日,播種時陰天無雨,播后2h有小雨,平均氣溫19.5℃。播前4d內為晴天;播種后的10d內持續小雨。

1.3 試驗地及品種

試驗地為宜城市鄭集鎮金鋪村。小麥品種為鄭麥9023,于2016年10月20日播種,每667m2播種量為18kg。

1.4 處理設計

設3個處理,分別為新藥劑組合示范區、農戶自防區、未防治區。

處理1:新藥劑組合示范區。播前采用四冠+蕓天力拌種,藥種配比:四冠10mL+蕓天力1mL拌2kg小麥種子;小麥拔節期每667m2采用蕓樂收(0.01%蕓苔素內酯可溶液劑10mL+25%吡唑醚菊酯乳油15mL+10g助劑)1袋進行一次噴霧;孕穗期每667m2采用蕓樂收1袋進行一次噴霧;揚花灌漿期采用蕓天力10mL/667m2+麥康泰(35%甲硫·氟環唑懸浮劑)100g/667m2進行一次噴霧處理。示范面積1.33hm2。

處理2:農戶自防區,由農戶按照常規的方法進行病蟲防治和管理,面積0.33hm2。

處理3:空白對照,面積667m2。

1.5 施藥方法

新藥劑組合示范區施藥時間:(1)2017年2月17日小麥拔節期每667m2采用蕓樂收1袋進行一次噴霧,施藥時天氣晴好,南風2級,采用背負式電動噴霧器人工施藥;(2)2017年3月16日小麥孕穗期每667m2采用蕓樂收1袋進行一次噴霧,施藥時天氣晴好,微風,采用背負式電動噴霧器人工施藥;(3)2017年4月14日小麥揚花灌漿期采用蕓天力10mL/667m2+麥康泰100g/667m2進行一次噴霧,施藥時天氣晴好,微風,采用無人機施藥。

1.6 田間管理

大田田間栽培管理與當地一般田塊的農事操作相一致。病蟲防治管理按試驗設計進行。

1.7 調查與統計

在冬至之前,調查示范區麥苗分蘗、苗情及處理對小麥苗期生長的影響。

病情調查在小麥拔節期和灌漿結束期(葉片枯黃前)各調查1次,每個試驗處理區5點取樣,每點調查20株,記錄病情嚴重度,調查小麥紋枯病。

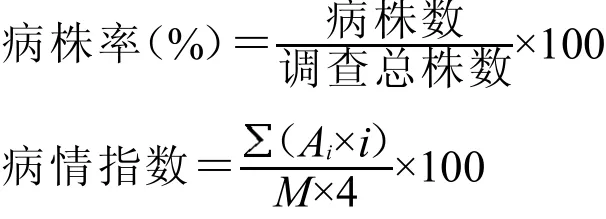

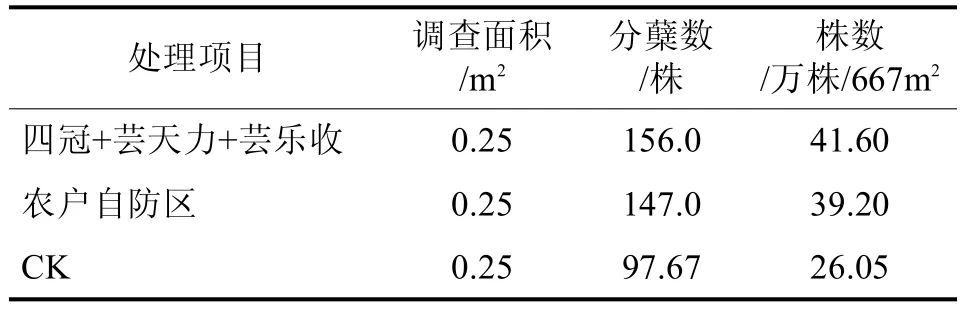

1.8 防效計算方法

注:Ai——各級病株數

i——相應病級

M——調查總株數

注:CK——對照區病情指數

PT——處理區病情指數

2 結果分析

2.1 防效分析

2.1.1 小麥拔節期防效調查

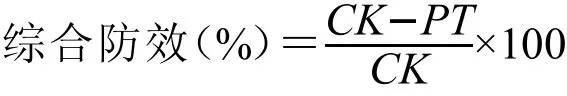

表1 小麥拔節期各處理對紋枯病的防治效果(2017年3月2日)

小麥拔節期防效調查與分析見表1。試驗表明,新藥劑組合示范區對小麥紋枯病的防治效果為87.42%,超過80.0%,防治效果好。對紋枯病防效示范區比農戶自防區高15個百分點以上。示范區內紋枯病病株率為8.67%,比農戶自防區病株率低9.0個百分點,比未防區低55個百分點以上。示范區內紋枯病病指為1.87,比農戶自防區病指低2.33,比未防區低13.1。因此,在小麥拔節期前(生長前期),新藥劑組合對小麥紋枯病的控病效果理想。

2.1.2 病害發生定局時防效調查

病害發生定局時防效調查情況見表2。試驗表明,新藥劑組合示范區對小麥紋枯病的防治效果為70.98%。對紋枯病防效示范區比農戶自防區高15個百分點以上。示范區內紋枯病病株率為12.33%,比農戶自防區病株率低8.7個百分點,比未防區低35.3個百分點。示范區內紋枯病病指為10.67,比農戶自防區病指低5.6,比未防區低26.0。根據田間調查,新藥劑組合示范區內小麥紋枯病枯白穗率達到3.7%。由于小麥白粉病、赤霉病、散黑穗病在示范區、農戶自防區發生輕,故未作調查分析。

表2 病害發生定局時各處理對紋枯病的防治效果(2017年5月2日)

2.2 小麥長勢及產量結構分析

2.2.1 苗情分析

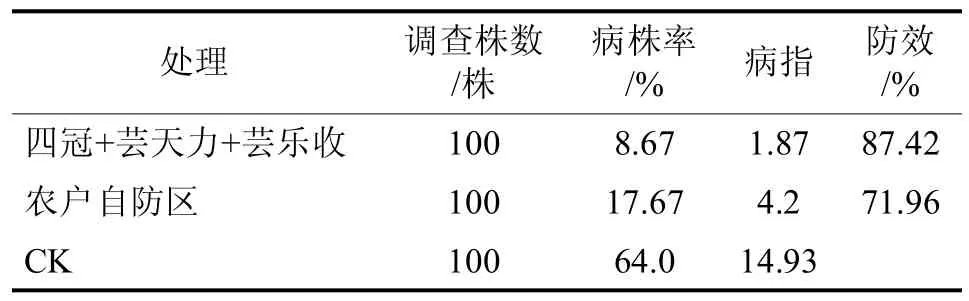

根據田間觀察,新藥劑組合示范區在苗期,麥苗長勢好,葉色深綠,生長健壯,分蘗力強。由表3可知,平均每m2麥苗分蘗數624.0株,示范區比自防區多36株,比CK多233.3株。對照區(CK)麥苗長勢弱,葉片發黃,分蘗力較差。

表3 各處理冬至苗調查表(2016年12月20日)

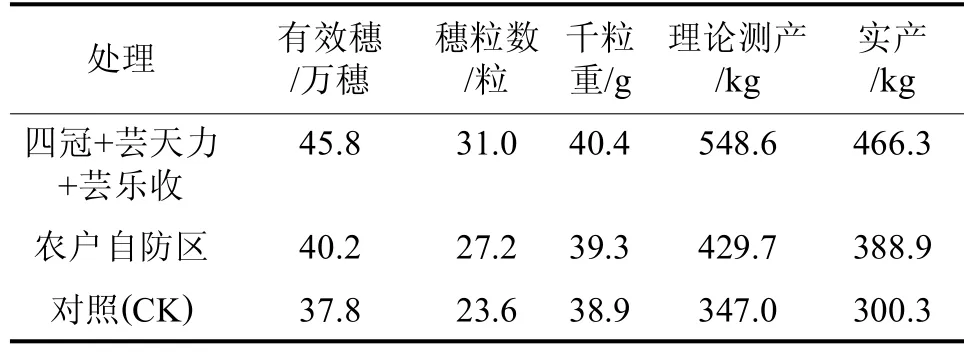

2.2.2 產量結構分析

由表4可知,新藥劑組合示范區產量結構較優。一是有效穗多,平均有效穗45.8萬穗/667m2,比自防區多5.6萬穗,比對照多8萬穗;二是穗粒數高,平均每穗粒數31.0粒,比自防區高3.8粒,比對照高7.4粒;三是千粒重較重,平均千粒重40.4g,比自防區重1.1g,比對照重1.5g;四是田間實產高,平均實產 466.3kg/667m2,比自防區高77.4kg,比對照高 166.0kg。

表4 各處理產量構成調查表(2017年5月15日)單位:667m2

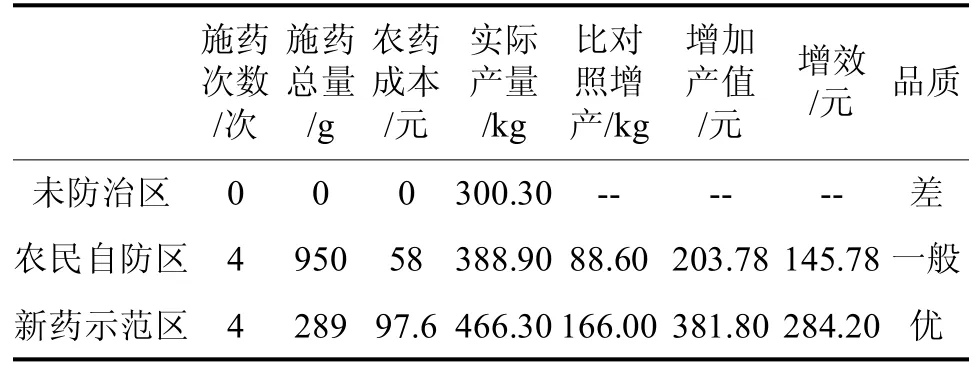

表5 各處理生產成本及經濟效益分析表單位:667m2

2.3 效益分析

2.3.1 增產增效明顯

從表5可知,示范區增產增效明顯。示范區比農戶自防區增產77.4kg/667m2,增產19.9%;示范區用藥成本為97.6元/667m2,自防區用藥成本58元/667m2,示范區比自防區防治成本平均高39.6元/667m2;盡管示范區比自防區防治成本高,但示范區比自防區平均增產19.9%,經濟效益示范區比自防區增收138.4元/667m2。

2.3.2 農藥減量明顯

示范區農藥施用總量289g/667m2,自防區農藥施用總量950g/667m2,示范區比自防區農藥施用總量降低69.6%。

2.4 試驗對環境的影響

新藥劑組合對示范區及試驗示范區周圍環境安全,未發現不安全的問題。

2.5 影響試驗結果的主要因素

影響試驗示范結果的主要因素是氣候。在實施本試驗示范過程中雨水雨日比常年偏多,并且在麥苗越冬期(2016年冬季~2017年早春)氣候偏暖,這樣的氣候條件既有利麥苗生長,也有利紋枯病發生,2017年小麥紋枯病發生比歷年重。氣候因素會對試驗示范真實效果產生一定影響。另外,在試驗示范區進行田間施藥時,施藥過程中受到2級風的影響,所施藥液出現了少量飄移,對試驗示范真實效果也會產生一定影響。

3 結論

試驗示范結果表明:該組合一是減藥增效作用顯著。在小麥田施用新藥劑組合具有減藥增效作用,效果比較理想。新藥劑組合示范區比農戶自防區增產19.9%,增收138.4元/667m2,農藥施用總量降低69.6%;二是控病效果好。在小麥生長前期(拔節期前)控病效果較好,防效達85.0%以上;在小麥生長后期控病效果達到70.98%,田間出現了一定白穗率,控病效果需進一步提高;三是對小麥生長促進作用:新藥劑組合能促進小麥健壯生長、提高小麥產量,改善小麥品質。另外,新藥劑組合對麥田及麥田周圍環境安全。

總體上,在麥田施用新藥劑組合后能促進小麥增產、農民增收,值得大面積示范推廣。考慮到氣候因素的影響,該新藥劑組合對小麥病害的控制作用,還需進一步試驗。

4 建議

新藥劑組合在麥田上使用技術如下:播前采用四冠+蕓天力拌種,藥種配比:四冠10mL+蕓天力1mL拌2kg小麥種子;小麥拔節期采用蕓樂收1套/667m2進行一次噴霧;孕穗期采用蕓樂收1套/667m2進行一次噴霧;揚花灌漿期采用蕓天力10mL/667m2進行一次噴霧處理。

S481+.9 文獻識別碼:B

1005-6114(2017)05-010-003

2017-06-26

張俊華(1973-),農藝師,長期從事農業技術推廣和植物病蟲害預測預報及防治工作。