優化產能空間布局疏解京津冀霧霾污染

◎ 李 慶

優化產能空間布局疏解京津冀霧霾污染

◎ 李 慶

霧霾污染關乎人民群眾的身心健康,全面建成小康社會的偉大目標不能在滿眼霧霾中實現。京津冀霧霾問題的癥結在于三高產業(高能耗、高排放、高污染)在人口密集地區過度集中,產生的巨量排放在不利氣象和地理條件下與城市交通、采暖、揚塵等排放因素疊加形成嚴重的霧霾污染,因此有必要結合國家區域發展戰略,優化高耗能產業的空間布局,協調好產業與城市的空間關系,尤其要處理好高耗能產業與高密度城市群的空間布局關系,抓緊制定三高產業的空間布局規劃,通過實施三高產業空間優化布局戰略打破三高產業在人口稠密地區的過度集中,實現對京津冀地區霧霾污染的有效治理。

產能 空間布局 京津冀 霧霾

霧霾污染物對人體具有顯著危害,其中PM2.5具有顆粒小、能深入人體器官并長期積存等特點,因此,霧霾污染已經成為影響人民群眾健康生活的心肺之患。盡快治理霧霾,改善空氣環境質量是人民群眾的殷切期盼,是當前黨和國家最貼心的民心工程。

一、京津冀霧霾及其氣候條件

霧霾是能源使用過程中排放到空氣中的污染物在不利氣象條件下累積產生的,能源排放是霧霾的主要來源,不利氣象條件是霧霾存在的環境要素。為了準確監測大氣環境質量,國家設立了覆蓋全國地級以上城市的監測網點,實時監測二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入顆粒物(PM10)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、細顆粒物(PM2.5)的空氣質量指數(AQI)。在霧霾污染嚴重的京津冀地區,組建了覆蓋北京、天津、河北、山東、河南20個城市的顆粒物組分監測網,不僅監測PM2.5濃度,而且對污染發生、發展、消退過程的顆粒物化學組分特征與來源進行實時追蹤和快速解析,從監測數據可以看出京津冀及周邊區域PM2.5組分中主要是有機碳、硝酸鹽、硫酸鹽、元素碳和地殼類元素,這些元素是燃煤、工業生產和機動車的主要排放物,可見,京津冀地區空氣污染的主要來源是工業、交通和冬季采暖。

氣候監測數據顯示,全球氣溫在逐年上升,而且增溫幅度有逐步增大的趨勢。全球變暖使得大氣層空氣運動趨于穩定,空氣動力不足,在不利溫度、濕度、氣壓條件下進行自凈能力弱、環境容量低的大氣環境,導致霧霾污染不斷加重。氣象監測數據顯示,自1961年以來,京津冀年平均風速呈逐年減小趨勢,減小幅度達37%,尤其在近十年,地區氣溫升高,降水減少,使得京津冀地區的大氣環境容量(大氣容納污染物的能力)持續變小。在冬季,京津冀地區冷空氣次數減少,同時易受西南弱小風影響,整體呈靜穩態勢,大氣擴散氣象條件差,容易形成重霧霾天氣。夏季高溫條件下,京津冀地區空氣濕度大,低層風速小,PM2.5非常容易積累且不易擴散,同時空氣中光化學反應增強,一次污染物產生較多的二次污染物顆粒,細菌會黏附在這些顆粒物上,隨呼吸進入人體,對人體的健康影響更為嚴重。京津冀地區的西部和北部是太行山和燕山山脈,山體阻擋減弱了北方冷空氣南下的強度,又阻礙了南部污染空氣的向北移動,地形條件明顯不利于污染物的擴散。

二、京津冀地區霧霾污染物排放來源

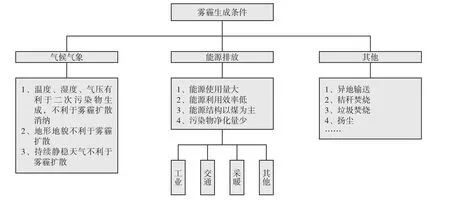

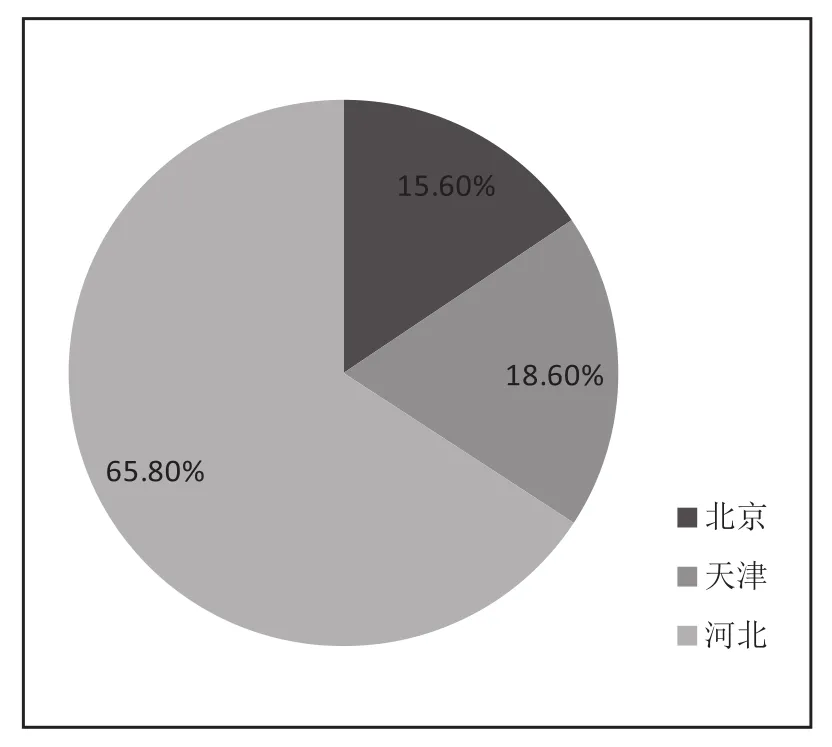

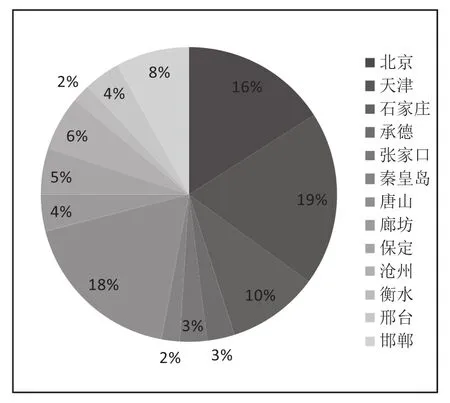

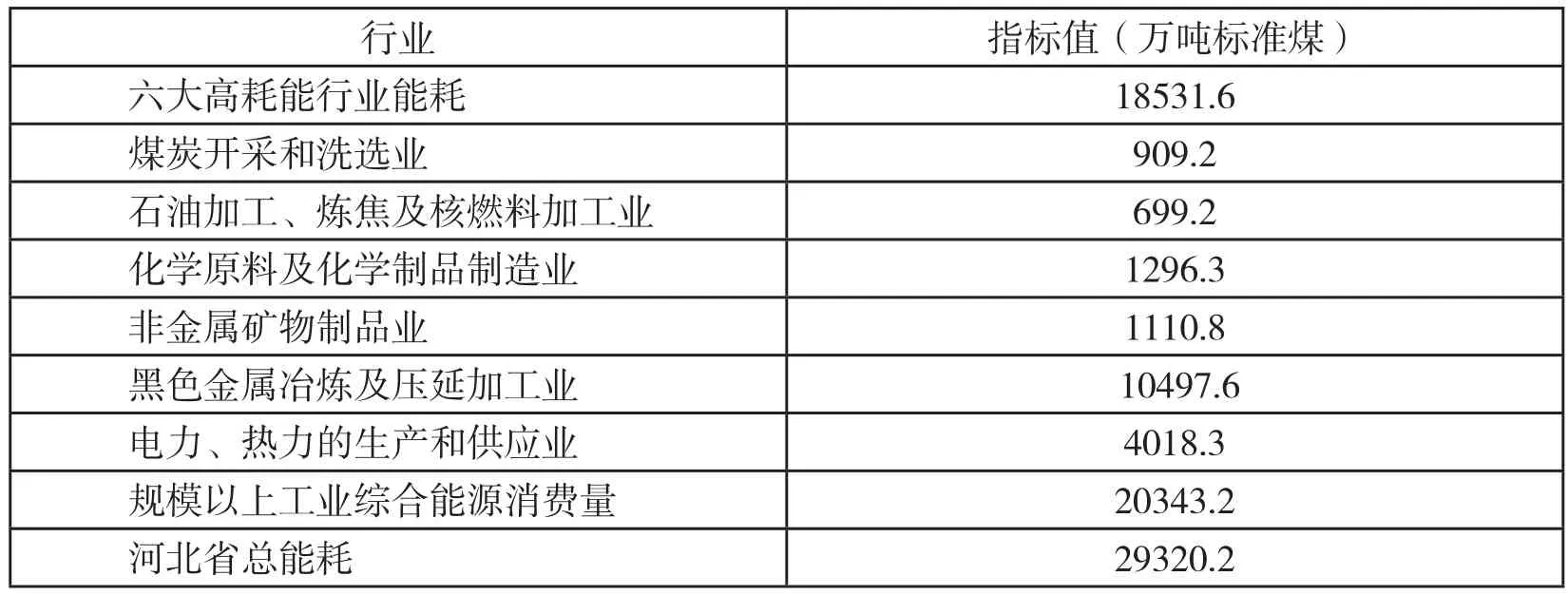

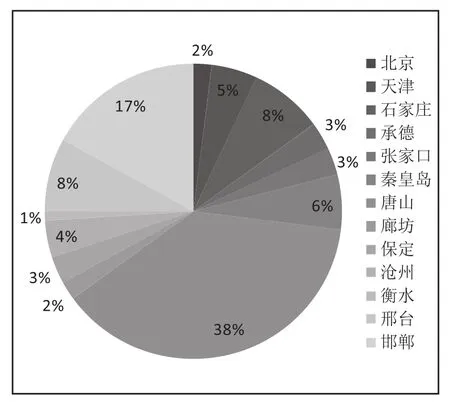

從近年發展態勢看,霧霾已經從局部地市的空氣污染發展為跨區域大尺度的大氣污染現象,京津冀地區是霧霾污染的重災區。霧霾污染主要來源于用能排放,從京津冀地區的用能數據看,2014年京津冀三地的總能耗為4.37億噸標準煤,北京能源消耗總量為0.68億噸,占15.6%;天津能源消耗總量為0.81億噸,占18.6%;河北省的能源消耗總量為2.87億噸,占三地總能耗的65.8%(圖1),從總量角度看河北是京津冀地區能源排放的主體,尤其是距離北京市僅有180公里的唐山市能源消耗總量就達到0.81億噸,占三地總能耗的18.4%,超過北京市能源消耗總量,與天津市的能源消耗總量持平(圖2),從總量上看北京、天津和唐山能源消耗量明顯高于其他各市,河北的排放總量是京津冀地區排放的主體(表1)。

圖1 京津冀能源消耗量占比

圖2 京津冀各市能源消耗量占比

在河北省的能源消費總量中以鋼鐵行業為代表的黑色冶金能源消耗占河北規模以上工業能源消耗的一半以上,占河北總能耗35.8%,占到京津冀能源消耗總量的24%,接近1/4,而河北規模以上工業能耗占到京津冀總能耗46.5%,接近一半。河北省的能源消費結構以煤炭為主,2014年河北省能源消費的煤炭占比為88.46%,可以說河北省工業能耗排放是整個京津冀能源消費體系中的主要出口,也是治理京津冀霧霾的主攻方向(表2、表3)。

從工業煙塵排放量指標看,京津冀地區工業煙塵去除后總排放量為127.3萬噸,其中唐山市的排放占37.6%,邯鄲為16.8%,北京僅為2.1%,天津也僅為4.9%(圖3),雖然這一指標不能全面反映霧霾污染的來源,但是充分反映了河北以鋼鐵產業為主的高排放產業對霧霾貢獻的權重。盡管河北的鋼鐵企業經過多年的發展已經普遍是規模以上大型企業,具有較高的技術裝備水平,采取了嚴格的污染物處理措施,落實了規范的管理和監督程序,但是由于產業規模大和本身耗能高的特征仍然會產生大量的污染物排放。

更為引人注目的是,盡管近年來河北強力壓縮高能耗產業產能,關停鋼廠、水泥廠的新聞報道時常見諸報端,但是從工業煙塵排放量指標看,河北地區排放仍然呈現上升態勢, 2013年到2014年,京津冀13市僅北京、秦皇島和石家莊市工業煙塵排放量有所降低,其他各市都有明顯上升,承德市增加高達140%,天津增加78%,其他多數城市增加在30%~40%,其中天津、承德、張家口、唐山、保定、滄州、衡水、邢臺、邯鄲工業煙塵排放都處于連續三年增加狀態(圖4),這說明河北地區的高排放產能仍然在增加,也就可以解釋為什么在其他排放源(如集中供暖、散煤治理)都有所改善的前提下,京津冀地區霧霾仍然日益加重(圖5)。

表1 京津冀各市主要總量指標表

三、霧霾污染物的地市差別

大氣環境是超越行政區劃的公共物品,污染物既有本地排放,也有大量的異地傳輸,包括首都北京在內的各個城市在霧霾污染面前都難以獨善其身。環保部環境規劃院PM2.5跨區域輸送矩陣顯示,在京津冀地區,北京市PM2.5本地貢獻66%,河北輸送占18%,天津、山東輸送分別占4%。天津市本地貢獻56%,河北對其輸送占20%,山東占10%。河北62%的PM2.5來源于本地排放,11%來自于山東輸送,6%來自于河南,5%為山西輸送。

霧霾污染主要由能源燃燒造成,排放源主要是工業、交通和采暖用能,從更深層次看,霧霾污染與各地市的工業化發展階段、城市化水平和能源結構息息相關,這其中涉及勞動生產率、技術裝備水平、

產業結構、能源結構、交通、建筑等諸多方面。中國處于經濟社會發展轉型的重要階段,不同地區在這些方面呈現出很大差異,即使在京津冀地區范圍內各城市間的差異也非常明顯。

表2 河北高能耗產業用能量

表3 河北規模工業能耗占比

圖3 2014年京津冀工業煙塵排放(萬噸)

圖4 2013-2014年京津冀城市工業煙塵排放變化

圖5 京津冀工業煙塵排放變化

表4 京津冀各市2013 -2014年工業煙塵排放變化表

北京市已經進入后工業化階段,人均GDP達到10萬元,單位GDP能耗僅為0.36噸標準煤,產業結構中工業制造業比重相對較低,二三產業比僅為0.27,工業能耗較少,比較突出的污染物排放是機動車尾氣和冬季采暖散煤燃燒,這與北京市PM2.5組分的構成相吻合。根據對北京市大氣PM2.5污染源解析結果,在北京市PM2.5的本地污染源貢獻中,機動車排放占比為31.1%,燃煤占22.4%,工業生產占18.1%,揚塵占14.3%,因此控制機動車污染是北京市治理霧霾的首要任務。

天津市的人均GDP也達到10萬元,單位GDP能耗為0.518噸標準煤,二三產業比為1,產業結構中工業比重較大,工業能耗總量比較大,但是能源效率比較高,在產業結構偏重的城市中屬于能源效率較高水平。天津市既存在比較突出的工業污染物排放,也存在大量的機動車尾氣排放和冬季采暖散煤燃燒排放。

河北省產業結構明顯偏重,是能耗大省,單位GDP能耗水平達到1.023,遠高于國家0.76的平均水平,其中僅唐山市的用能總量就達到8062萬噸標準煤,超過北京市,僅次于天津市,而且單位GDP能耗高達1.3噸標準煤,是典型的用能總量大、能源效率低的高排放工業城市,這與唐山市以鋼鐵產業為主的產業結構密切相關。從能源消耗總量、用能效率和用能結構看,河北工業能耗對京津冀地區的霧霾污染程度具有決定性影響(表5)。

四、理清主要矛盾,實施產業布局調整

減少霧霾污染最直接的途徑是減少能源消耗,這就需要大規模的削減高排放產業的產能,例如削減京津冀地區的鋼鐵工業產能。盡管削減過剩產能是我國經濟現階段的主要任務之一,但是僅僅削減過剩產能遠遠不能滿足治理霧霾污染的需要,基于治理霧霾的削減產能與產能過剩的削減產能不能相提并論。從整體上看,中國還沒有完成工業化進程,城鎮化進程正在加快,基礎設施建設還沒有達到飽和,對重化工產業的需求還十分強大,即使達到了三高產業的產能需求峰值,中國經濟仍然會對重化工產品保持長期的強大需求,靠關停三高企業治理霧霾不是最終出路。從提高能源使用效率和加強污染物處理的角度看,雖然我們可以采取措施最大可能地提高三高企業的能源使用效率、加強三高企業的污染物處理能力,但是三高產業的高能耗、高排放、高污染特征在短期內不可能根本改變,基于能源消耗總量難以大規模減少,三高特征不可能很快消除的強約束條件,我們必須本著實事求是的態度謀求更加現實的治理霧霾途徑。

除了大規模的工業能源消耗,我們發現高能耗產業的過度地理集中也是造成局部地區霧霾嚴重污染的重要原因,京津冀地區嚴重霧霾污染的另一個主要原因是高能耗產業在京津冀地區空間高度集中。環保部門提供的數據顯示,京津冀地區及周邊六省市(北京、天津、河北、山西、山東、河南)在全國7.2%國土面積上,鋼鐵產量3.4億噸,占全國43%;焦炭產量2.1億噸,占全國47%;電解鋁占全國38%;平板玻璃產量1200萬噸,占全國33%;水泥產量4.6億噸,占全國19%,原料藥產量占全國60%,農藥產業占40%左右,產能的高度聚集使得能源消費高度聚集,消耗了全國33%的煤炭,這些產能多數是高能耗、高排放、高污染的三高產能,使得京津冀地區單位面積排放強度是全國平均水平的4倍左右,三高產業的集中排放是京津冀地區霧霾污染嚴重的重要原因。

對京津冀地區而言,霧霾污染嚴重不僅因為三高產業過度地理集中,更因為三高產業的過度地理集中與人口密集地區高度重合。京津冀地區是中國人口密度最高的地區之一,在2.3%的國土面積上常住人口達到1.1億人,占全國總人口的8%,一千萬人口以上的城市有4座(北京、天津、石家莊、保定)。高密度城市人群產生的大量機動車尾氣排放、取暖燃煤排放、揚塵、焚燒等污染物在不利氣象地理條件下,與工業排放污染物相互疊加演化,生成大量的二次污染物,二次污染物與一次污染物污染疊加產生的霧霾污染放大效應是京津冀地區霧霾污染嚴重的另一個主要原因。更為嚴重的是,三高產業地理集中與人口密集地區重合使霧霾污染更多地作用于高密度人群,對民生健康造成更大的危害。

從直觀上看,治理霧霾污染的主要任務是減少工業用能排放,但是基于中國的發展階段,靠削減產能減少排放的方式并不可取,改變過度集中的三高產業布局就上升為解決霧霾污染問題的主要矛盾。京津冀霧霾污染問題的癥結在于三高產業在人口密集地區的空間過度集中,解決問題的主要矛盾從減少能源消耗轉變為調整三高產業的空間布局,也就是說要實事求是地承認三高產業將在中國的經濟發展中長期占有重要地位,大幅度減少產能并不可行,要通過實施產業空間布局優化打破三高產業在人口稠密地區的過度集中,立足全域規劃三高產業空間布局,協調好三高產業和城市群的空間關系,尤其要處理好高排放產業與高密度城市人群的空間布局關系,通過優化三高產業產能空間布局疏解京津冀霧霾排放源,達到治理霧霾污染的目的。

回顧發達國家的工業化發展歷程,不僅可以看到空氣環境污染與工業化發展階段高度相關,而且也可以看到發達國家向發展中國家實施三高產業空間轉移的事實,污染企業的海外轉移是他們治理霧霾的最主要手段之一,也正是因為發達國家的污染產能轉移戰略才使得包括中國在內的發展中國家出現當前的嚴重霧霾污染問題。在目睹了發達國家和中國所經歷的環境污染之后,三高產業向其他發展中國家甚至欠發達國家的轉移已經很難實現,而且靠污染轉移實現了環境治理的發達國家現在會用環境正義等輿論工具圍攻新的高排放產業國際轉移;更為重要的是,以中國的經濟體量和發展階段,對三高產業還有很強的產能需求,不能靠向海外轉移高排放產業來減少霧霾,最為重要的是,中國作為負責任、有擔當的社會主義國家,不會像西方資本主義國家那樣向其他發展中國家輸出污染,因此,通過調整三高產業的空間布局,把他們安排到擴散條件較好、符合國家區域發展戰略、遠離人口密集區的地理空間,實施三高產業的空間布局調整戰略是當前減少霧霾損害的最優可選途徑。

五、貫徹生態文明理念,攻克治霾難關

實施高排放產業的空間轉移必須依據科學的產業布局規劃,堅決杜絕急功近利的三高產業轉移。回顧前一階段沿海發達地區為了實現自身的產業升級和發展模式轉型大肆向內陸地區實施傳統產業梯度轉移,迫使很多三高產業遷往內陸,內陸地區為了謀求發展,千方百計爭取產業落戶,最終沿海發達地區實現了華麗的產業轉型,而內陸地區則陷入污染日趨嚴重的境地。事實上,無論是技術裝備水平、氣象擴散條件還是污染物處理能力,沿海地區都具備更好的條件,沿海先發地區對承接三高產業布局具有無可替代的責任,盲目向內陸轉移三高產業是忽視生態文明建設思想的表現,必須對依靠承接傳統產業梯度轉移帶動內陸地區發展的戰略安排進行反思,內陸地區有必要秉承青山綠水就是金山銀山的生態文明建設思想對產業轉移設定嚴格的環境準入門檻,堅決抵制不符合環保條件的產業落戶。

我國新常態下實施的三大區域發展戰略(“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展)是進一步實施區域總體發展戰略、優化經濟發展空間布局的重大戰略舉措,特別是“一帶一路”建設,把區域對外開放與區域協調發展結合起來,是著眼全球的開放開發合作新舞臺。在建設新的經濟發展區帶的過程中,尤其要秉承生態文明建設理念,科學合理地實施三高產業的空間布局。

實施三高產業的空間布局調整首先要對三高產業的空間規劃進行專門深入研究,基于國家的區域發展戰略制定三高產業的空間布局規劃,⑴堅決去除不必要的過剩產能;⑵基于一帶一路建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展等區域發展戰略對三高產業的空間分布進行總體安排;⑶選擇便于擴散和遠離人口稠密地區進行產業區位選址;⑷在合理空間布局前提下鼓勵做大做強優勢企業,提升產業集中度,充分發揮大企業的人才、技術和資金優勢,提高能源效率和排放治理水平;⑸抓住產業空間布局調整的契機促進企業的技術進步,提升企業的能源效率水平,提高污染物排放的處理能力;⑹大幅度提升空氣質量環保標準;⑺在生態文明建設大背景下,建立對霧霾排放的源頭預防、過程控制、損害賠償、責任追究的生態文明制度體系。

我國經濟運行面臨的突出矛盾和問題是結構性失衡,這種失衡不僅表現在經濟部門結構上,也突出表現在經濟布局的空間結構上。空間結構不合理是區域經濟發展不均衡的原因,也是造成地區間環境質量差異的主因。從全局的高度放眼解決霧霾等環境質量問題的出路,必須是在生態文明建設思想指導下,圍繞產業、區域等結構性問題實施供給側結構性改革,推動體制機制創新,把宏觀經濟布局與地方經濟發展的利益協調起來,把環境質量效益作為廣大人民群眾享受改革成果的重要部分增強改革的整體效應,才能有效治理霧霾等環境污染問題,最終實現全面小康。

[1]薛俊菲,顧朝林,孫加鳳.都市圈空間成長的過程及其動力因素[J].城市規劃,2006,30(3):53-56.

[2]魏后凱.大都市區新型產業分工與沖突管理:基于產業鏈分工的視角[J].中國工業經濟,2007(2):28-34.

[3]Arauzo-Carod J M,Viladecans-Marsal E.Industrial location at the intra-metropolitan level:The role of agglomeration economies[J].Regional Studies,2009,43(4):545-558.

[4]Fujita M,Krugman P,Mori T.On the number and location of cities[J].European Economic Review,1999,43(2):209-251.

[5]Mieszkowski P,Mills E S.The causes of metropolitan suburbanization[J].The Journal of Economic Perspectives,1993,7(3):135-147.

[6]Rosenthal S,Strange W.The determinants of agglomeration[J].Journal of Urban Economics,2001,50(2):191-229.

[7]Barkley D L,Henry M S,Bao S.Identifying“spread”versus“backwash”effects in regional economic areas:A den-sity functions approach[J].Land Economics,1996,72(3):336-357.

[8]劉紅光,劉衛東,劉志高.區域間產業轉移定量測度研究——基于區域間投入產出表分析[J].中國工業經濟,2011(6):79-88.

[9]Scott A J.Location and linkage systems:A survey and reassessment[J].The Annals of Regional Science,1983,17(1):1-39.

[10]陳紅霞,李國平,張丹.京津冀區域空間格局及其優化整合分析[J].城市發展研究,2011,18(11):74-79.

[11]賀清云,蔣菁,何海兵.中國中部地區承接產業轉移的行業選擇[J].經濟地理,2010,30(6) :960-964.

[12]張丹,孫鐵山,李國平.中國首都圈區域空間結構特征:基于分行業就業人口分布的實證研究[J].地理研究,2012,31(5):899-908.

[13]馬國霞,田玉軍,石勇.京津冀都市圈經濟增長的空間極化及其模擬研究[J].經濟地理,2010,30(2):177-182.

[14]劉洋,羅建敏,王健康.中部地區經濟協調發展問題研究[J].經濟地理,2009,29(5):731-734.

[15]李佳洺,孫鐵山,李國平.中國三大都市圈核心城市職能分工及互補性的比較研究[J].地理科學,2010,30(4):503-509.

[16]董冠鵬,郭騰云,馬靜.京津冀都市區經濟增長空間分異的GIS分析[J].地球信息科學學報,2010,12(6):797-805.

(責任編輯:陳丁力)

Optimizing the Spatial Layout of Capacity and Easing Haze Pollution in Beijing-Tianjin-Hebei Region

Li Qing

Haze pollution related to people’s physical and mental health.The aim of building a comprehensive well-off society cannot be achieved under such hazy sky.The crux of haze pollution in the Beijing-Tianjin-Hebei Region is over-concentration of high energy-consumption,high emission and highly polluting industries in populated regions where massive industrial emissions combined with other emissions such as urban traffic,heating,and raising dust,causing serious haze pollution in unfavorable climate and geographical conditions.Therefore,it is necessary to optimize the spatial layout of energy-intensive industries and coordinate the relationship between industries and cities combined with the national and regional development strategy.In particular,the spatial layout relationship between energy-intensive industries and high density city agglomerations must receive better planning.By these means,the effective governance of haze pollution in Beijing-Tianjin-Hebei Region can be achieved.

capacity; spatial layout; Beijing-Tianjin-Hebei; haze

F124

10.3969/j.issn.1674-7178.2017.05.011

中國社會科學院2015重大國情調研項目“京津冀霧霾協同治理國情調研”。

李慶,中國社會科學院城市發展與環境研究所副研究員,研究方向為人口資源環境、區域發展。