資源型城市環境規制的經濟增長效應及其傳導機制

摘要 對于中國多數資源型城市來說,改善生態環境與促進經濟增長是當前面臨的重要任務。一些研究認為治理環境污染可能加重“遵循成本”,進而不利于經濟增長;也有研究認為環境規制會通過“創新補償”效應,增進當地產品競爭力,彌補企業成本負擔并促進經濟增長;此外,還有研究認為環境標準提高有助于區域產業結構升級,進而帶動經濟增長。為驗證中國資源型城市環境規制對經濟增長的影響及其傳導機制,本文基于2004—2014年資源型城市數據,以樣本城市GDP為被解釋變量,以工業污染治理設備運行費用為解釋變量,進行了面板數據實證分析,并觀察了科技行業人員比重和第三產業比重的中介效應。結果顯示:①資源型城市工業污染物治理對GDP總量和人均GDP的影響均顯著為正;②在環境規制與GDP(或人均GDP)的正向關系中,科技行業人員比重的提升起到了部分中介作用,即存在顯著的創新補償效應;③除了傳統觀點看到的創新補償效應,污染治理對產業結構的積極影響也在二者正向關系中有重要的中介作用,而且比創新補償效應的作用更顯著。本文的結論是,資源型城市環境規制未對經濟增長造成不利影響,主要是由于經濟資源從效益不佳的工業企業流向了第三產業,同時工業部門自身的創新潛力也已逐步凸顯。因此,面對經濟社會持續發展的壓力,資源型城市要取得經濟增長與生態環境的雙贏,應當強化污染治理成本對企業技術進步的倒逼機制,進一步實現創新驅動發展,同時要構建多元產業體系,促進資源型行業與現代服務業的有效對接和深度融合。

關鍵詞 資源型城市;環境規制;經濟增長;創新補償;產業結構升級

中圖分類號 F205

文獻標識碼 A文章編號 1002-2104(2017)10-0039-08DOI:10.12062/cpre.20170515

資源型城市經濟社會持續發展對促進我國區域協調發展、統籌推進新型工業化和新型城鎮化具有重大意義。長期以來資源型城市高耗能、高污染、高排放項目低水平重復建設,生態建設和環境整治等主體責任未落實到位,導致生態環境與經濟發展的矛盾日益突出。資源型城市工業污染不斷加劇,造成投資吸引力弱化、人力資源流出、健康成本過高,已成為制約其經濟增長的主要因素之一。《全國資源型城市可持續發展規劃(2013—2020年)》要求資源型城市實現主要污染物排放大幅減少,重金屬污染得到有效控制,生態環境質量顯著提升,走出一條中國特色資源型城市持續發展之路。不過,還有一些研究認為環境規制會給企業帶來“遵循成本”,不利于經濟增長。為觀察資源型城市環境規制對經濟增長的影響及機制,本文基于我國資源型城市面板數據,實證分析環境規制與經濟增長的關系,并分別檢驗了創新補償和產業結構升級的中介效應。

1 文獻綜述

對于環境規制與經濟增長的關系,現有觀點存在一定的爭議。一些研究認為環境規制可能對經濟增長有負面影響。比如,Freeman & Haveman[1]、Stephens & Dension[2]、Gray & Shadbegian[3]、Brnnlund et al[4]認為企業在環境規制上的負擔將形成“遵循成本”,抑制了企業生產率和盈利能力,從而不利于經濟增長。結合我國資源型城市的實際,若環境規制對經濟增長的負效應廣泛存在,則其轉型發展將面臨兩難困境。只有實現了工業污染治理與經濟增長的雙贏,資源型城市才具備促進就業、改善民生、構建多元化產業體系、提升綜合服務功能等工作的堅實基礎。

相反地,更多的研究認為環境規制對企業的成本壓力還會促使其加大研發及人力資本投資,有助于提高企業生產率和產品競爭力,即“創新補償”效應[5-10],這足以彌補規制成本并促進經濟增長。目前已有不少研究證實了在中國多數地區或行業,環境規制基于一定條件將帶來創新補償效應[11-14]。那么,基于資源型城市的特殊背景,有必要實證分析其環境規制與經濟增長的關系,并找到促使二者關系為正的關鍵變量。

還應當看到,環境規制促進經濟增長未必一定以創新補償效應為傳導中介。除了污染型行業乃至第二產業整體的技術進步,環境規制還可以通過促進資源優化配置,進而帶動產業結構升級來推動經濟增長。環境規制的產業結構效應有以下三種可能的作用機制。第一,嚴厲的環境規制拉升了污染性生產的要素價格,迫使污染企業停產或轉移[15],進而將資源擠入清潔型的低碳產業[16]。第二,高標準的環境措施有可能帶動針對污染企業的環保服務及相關服務業發展[17],從而有利于產業結構升級。第三,隨著節能減排和清潔生產理念的推廣,全社會的環境保護和綠色意識將普遍提升[18],進而針對居民的綠色服務及相關產業隨之興起,帶動產業結構升級和經濟增長。當前,相比我國其他地區,資源型城市經濟增長速度放緩的幅度較大。除了受能源資源價格波動的影響,資源型城市相對單一的產業結構以及資源企業治理困境導致的效益不佳,構成了導致這一現狀的重要因素。在此背景下,污染密集型行業未必能在環境規制的倒逼下順利實現創新補償。由此以來,產業結構升級能否在環境規制與經濟增長的關系中起到顯著的中介效應,值得進一步檢驗。

2 計量模型設計

2.1 計量模型

關于環境規制與經濟增長的關系,現有研究存在不同的實證觀點。針對我國的資源型城市,本文設定如下計量模型來檢驗其環境規制對經濟增長的影響。

其中, lnGDPit(lngdpit)為被解釋變量,表示城市i在第t年的(人均)地區生產總值的自然對數值;ERit為核心解釋變量,表示城市i在第t年的環境規制強度;X為一組控制變量,包含了獨立于環境規制強度對資源型城市經濟增長產生影響的若干變量。ui為不可觀測的地區因素,bt為不可觀測的時間因素,εit為殘差項。

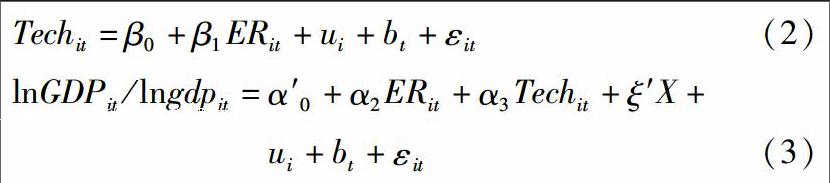

根據現有研究及上文分析,環境規制可能通過技術創新或產業結構升級這兩種渠道作用經濟增長。為檢驗環境規制促進資源型城市經濟增長的過程中,這兩個渠道能否起到顯著的中介作用,本文將技術水平和產業結構設定為中介變量,進行進一步的檢驗。借鑒Baron & Kenny[19]、Muller et al.[20]等,通過依次檢驗回歸系數來判斷中介變量的作用關系,模型設定如下。endprint

其中,Techit為中介變量,表示城市i在第t年的技術水平。式(2)和式(3)只列出了技術水平Techit為中介變量時的回歸方程。另外,本文還將城市i在第t年的產業結構ISit作為中介變量進行檢驗,模型設定同以Techit為中介變量時的情形。結合式(1)—(3),根據Baron & Kenny[19]、Muller et al.[20]、溫忠麟等[21]、王立國和鞠蕾[22]等,對中介效應進行判定:①如果系數α1顯著為正,則說明環境規制對經濟增長存在總體效應。②如果β1顯著為正,則意味著環境規制對技術水平(產業結構)有顯著的正向作用。③如果α3顯著為正,則說明在控制了環境規制的影響后,技術水平(產業結構)對經濟增長存在直接的促進作用。④系數α2代表在控制了中介變量后,環境規制對經濟增長的直接效應,若不顯著則說明為完全中介效應,若顯著則須觀察β1×α3與α2的估計值符號的異同。

2.2 變量處理說明

2.2.1 被解釋變量

為確保穩健性,本文分別利用地區生產總值的總額和人均額來衡量各個資源型城市的經濟增長狀況。同時,為剔除價格因素的影響,本文用各個城市所在省級地區當年的居民消費價格指數(以2000年為基期的定基指數)對(人均)地區GDP的原值加以平減。最后將平減后的值取自然對數分別得到lnGDPit和lngdpit。

2.2.2 核心解釋變量

在衡量環境規制強度時,國內外文獻目前主要采用三種方法:污染物去除率、污染治理設備的運行費用、治污減排成本占工業總產值比重。根據張娟、惠寧[23]的相關研究,為了準確反映資源型城市工業污染治理力度的差異,并基于數據的可得性與齊整性,本文收集了各資源型城市的工業廢水和工業廢氣治理設備的當年運行費用(單位:萬元),再把二者之和取自然對數值,得到的結果即為核心解釋變量ERit。

2.2.3 中介變量

本文選擇了各資源型城市的技術水平Techit和產業結構ISit作為中介變量,具體處理如下:①現有研究對技術創新的衡量較常采用R&D投入、專利申請或批準數量、科技從業人員占全部從業人員比重、高校或科研院所規模等指標。基于數據可得性及齊整要求,本文用各城市的年末科學研究與技術服務行業從業人員數的自然對數值衡量技術水平Techit。②產業結構ISit在現有研究中通常表現為地區服務業占生產總值比重、地區第二產業勞動力占比、產業結構高度化指數等。本文根據資源型城市統計數據的限定,選擇各城市第三產業的增加值(萬元)的自然對數值來衡量產業結構ISit。

2.2.4 控制變量

考慮到各資源型城市的經濟增長還會受到一些自身條件的影響,本文在式(1)和式(3)中還設置如下控制變量:①資本充裕度lnKit。根據索洛增長模型,資本投入是促進經濟增長不可或缺的因素之一,本文以固定資產投資總額(不含農戶,單位為萬元)的ln值來衡量。②勞動力充裕度lnLit。勞動力投入在索洛模型中同樣是促進經濟增長的重要因素之一,本文選擇年末經濟活動人口數(即單位從業人員、私營和個體從業人員及城鎮登記失業人員之和)的ln值衡量此變量。③經濟開放程度lnFDIit。對于此變量國內外文獻普遍以貿易開放或投資開放進行衡量。研究表明,對外開放能夠從產出效應、技術外溢效應、投資增長效應影響經濟增長[24-25],據此本文利用外商直接投資實際利用額(單位為萬元人民幣,由當年人民幣兌美元平均匯率換算得到)衡量經濟的開放程度。④城市類型Typeit。按照《全國資源型城市可持續發展規劃(2013—2020年)》劃分的成長型、成熟型、衰退型和再生型城市,分別設定三個虛擬變量D1、D2和D3。

2.3 數據來源

本文主要變量的數據來源于:資源型城市的地區生產總值及其三次產業構成、分行業及全部從業人員數、固定資產投資額及FDI實際利用額等數據來源于歷年的《中國城市年鑒》(均采用全市數據);各城市的工業廢水和工業廢氣治理設備運行費用來源于歷年《中國環境年鑒》。本文樣本的時間跨度為2004—2014年。參考郭存芝等[26]的做法,全國地級及以上資源型城市中有33個城市具備齊整的工業污染物治理設備運行費用的統計數據,因此本文選取這33個城市的2004—2014年數據進行計量檢驗。

3 初步經驗觀察

首先,基于本文得到的相關數據,初步觀察核心變量之間的關系以對作用機制有一個大致了解。圖1顯示的是資源型城市環境規制與經濟增長關系的散點圖。其中,圖1(a)為工業廢水和廢氣治理設備運行費用(橫軸)與地區GDP(縱軸)之間的關系,可看出二者有著非常顯著的正相關關系。不過,這可能與城市規模有直接關聯,即治污費用總額較高的城市通常規模也較大,進而經濟總量也高于其他城市。因此,要進一步觀察相對值之間的關系,才能判斷環境規制是否與經濟增長有正向關系。圖1(b)為污染物治理設備運行費用的比上年增速(橫軸)與地區GDP增速(縱軸)的散點圖。可看到,雖然二者關系不如其規模指標的一致性那么明顯,但其線性趨勢線仍表現為一條向右上方傾斜的曲線,也就是環境規制與地區GDP的增速指標也存在正向關系。不過,要真正驗證環境規制的經濟增長效應,必須控制其他控制變量、時間和地區因素及殘差,基于面板數據模型進行回歸檢驗。

雖然散點圖不能驗證中介效應,但通過觀察環境規制與中介變量相對指標的關系,可對其作用機制形成初步了解。圖2報告了資源型城市環境規制與技術水平、產業結構之間的關系及其線性趨勢。其中,圖2(a)為環境規制與技術水平的關系,橫軸為工業治污設備運行費用與規模以上工業企業總產值之比,縱軸為科學研究與技術服務行業人員與全部就業人員之比。可見,更大力度的污染治理與更低的科技服務業發展水平相匹配。但是,究竟存在何種因果傳導關系,環境規制是否阻礙了工業技術進步,還需要計量分析。圖2(b)顯示的是環境規制與產業結構的關系,橫軸同圖2(a),縱軸為第三產業增加值占地區GDP的比重。此二者表現出了明顯的正相關關系,即資源型城市的產業結構升級往往伴隨著更高的環境規制力度。同樣地,究竟中介效應如何發揮租用,還需要進一步的實證檢驗。endprint

4 實證結果與分析

4.1 總體效應的檢驗結果

本文首先對式(1)進行檢驗,估計環境規制對經濟增長的總體效應,結果如表1所示。其中,左邊是以為被解釋變量時的情形,右邊以lngdpit為被解釋變量,左邊兩列的Hausman檢驗結果支持固定效應模型,右邊支持隨機效應模型。從第(1)列看出,地區GDP總量對環境規制回歸的系數估計為正,并且在1%水平上顯著;雖然在第(2)列中控制了資本、勞動力等地區特征后,ERit的系數絕對值和顯著性水平有所弱化,但絕對值下降幅度并不大,且仍在1%水平上顯著。從第(3)、(4)列可知,無論是否加入控制變量,ERit對地區人均收入水平lngdpit的影響在1%水平上顯著為正(盡管絕對值和顯著性水平均略低于以lnGDPit時的情形)。由此初步判斷,在我國多數資源型城市,加大工業治污控污的投資力度,是有可能實現生態與經濟建設的雙贏的,不會因所謂環境規制的“遵循成本”而陷入兩難困境。

另外,根據表1中各個控制變量的表現可判斷:①資源型城市經濟增長高度依賴資本投入,lnKit對經濟總量和人均值影響均十分顯著。②lnLit對經濟總量為顯著正作用,但對人均GDP為顯著負作用,初步斷定多數資源型城市的勞動人口擴張僅能帶來數量型增長,反而對人均收入有負作用,難以帶來規模報酬和集聚效應。③lnFDIit對經濟總量和人均值影響均不顯著,這符合資源型城市外向型程度較低的特征。④《全國資源型城市可持續發展規劃(2013—2020年)》劃分的四種類型中,衰退型和成熟型城市的經濟增長表現較差,而再生型城市的增長表現最好。

4.2 中介效應的檢驗結果

為檢驗中介效應是否存在,本文對式(2)進行估計(限于篇幅,估計結果省略)。從結果可知,環境規制ERit對兩個中介變量Techit和ISit的影響均顯著為正,其中對前者的影響的顯著性水平低于對后者的影響。進而,可將核心解釋變量與中介變量同時納入估計方程,按照式(3)進行估計,結果如表2所示。其中,第(5)、(7)列是以lnGDPit為被解釋變量時的情形,第(6)、(8)列以lngdpit為被解釋變量。

可看出,在第(5)、(6)列中,控制了中介變量Techit的影響后,環境規制ERit對經濟增長的直接影響未發生方向上的改變,并且分別在1%和10%水平上顯著。進而,觀察β1×α3與α2的估計值符號,發現二者同號。根據溫忠麟等[21],可知創新補償效應發揮不夠充分,技術進步Techit僅起到部分中介作用。究竟該中介效應占比多少,可根據(β1×α3)/α1的值來判定。計算得到:在ERit對GDP總量的傳導中,技術進步起到約40.8%的中介效應;在ERit對人均GDP的影響中,技術進步約起到58.5%的中介效應。

在表2的第(7)、(8)列中以ISit為中介變量時,控制了該中介變量的影響后,環境規制ERit無論對經濟總量還是人均值的直接影響,均未發生符號變化,且同表1中第(2)、(4)列一樣,仍在1%水平上顯著。而且,此時β1×α3與α2的估計值的符號相同(均為正),也就是說產業結構升級在環境規制促進經濟增長的過程中無法起到完全中介效應,而僅起到部分中介作用。根據的值來判定,可知:在ERit對GDP總量的傳導中,產業結構升級效應起到約91.1%的中介效應;在ERit對人均GDP的影響中,產業結構升級效應約起到64.7%的中介效應。總之,除了環境規制通過倒逼企業技術創新而推動經濟增長的傳統觀點,第三產業發展、產業結構升級也起著明顯的中介作用,而且比創新補償效應的貢獻更大。

另外,觀察表2中各控制變量的表現,發現lnKit的系數較表1沒什么變化;lnLit對經濟總量的正作用隨著Techit的加入而變得不顯著,可見給定均等的技術水平,經濟人口增加不僅會抑制人均GDP,對GDP總量提升也都是一種累贅;控制了ISit后,lnFDIit的系數變為至少在10%水平上顯著為負,即產業結構的差異掩蓋了外資進入對資源型城市經濟增長的損害;無論控制Techit還是ISit,第一個虛擬變量對lngdpit均變成顯著為負,即給定技術水平或結構因素,成長型城市的人均收入增長也表現出了劣勢,而技術提升和結構優化導致該負效應被低估。

4.3 內生性檢驗

值得注意的是,治污設備投資、技術進步和產業結構轉換往往內生于經濟增長,因此計量模型中包含的核心解釋變量和中介變量均有可能受到經濟增長的內生影響,即

上一期經濟增長越快,導致治污投資越高、技術進步及產業結構升級越快,由此帶來的內生性問題可能使回歸結果發生謬誤。為弱化此問題對估計結果的干擾,本文運用系統廣義矩估計(GMM)方法對式(1)和式(3)重新進行估計,以確保計量分析結果的穩健性。

系統GMM下的估計結果如表3所示。在估計中,本文將ERit、Techit及ISit作為內生解釋變量,即當其加入計量模型時,以其滯后項的一階差分作為工具變量,其余的解釋變量視為嚴格外生的。結果顯示,Arellano-Bond AR(2)檢驗的p值說明模型足以避免殘差自相關,并且Sargan檢驗和Hansen檢驗結果證明不存在對工具變量的過度識別。第(9)、(11)、(13)列為以lnGDPit為被解釋變量時的情形,其余三列以lngdpit為被解釋變量。可看出,在有效控制了內生性問題并不存在過度識別的時候,ERit對GDP總量及人均值的總體效應基本同表1的結果,盡管絕對值和顯著性有所下降,但仍未改變符號和顯著性水平。以式(2)為基礎的系統GMM檢驗也顯示,Techit和ISit所起的中介效應也基本與表2的結果類似,即中介變量加入后,ERit仍為正且顯著,但絕對值和顯著性水平有所降低,而Techit和ISit的系數也顯著為正。由此可判斷,創新補償和產業結構升級在環境規制與經濟增長之間起到了部分中介效應。總之,本文基本檢驗結果觀測到的總體效應及中介效應是可信的。endprint

5 結 論

當前推進供給側改革和統籌區域協調發展的背景下,資源型城市面臨著改善生態環境與促進經濟增長的雙重任務。一些研究認為治理環境污染可能加重遵循成本,進而抑制經濟增長;也有研究認為環境規制會通過創新補償效應促進經濟增長。為驗證資源型城市環境規制對經濟增長的影響及其傳導機制,本文基于2004—2014年全國33個資源型城市的經驗數據進行了實證檢驗。結果顯示:①資源型城市工業污染物治理對GDP總量和人均GDP的影響均顯著為正。②在資源型城市環境規制促進經濟增長過程中,技術進步和第三產業發展均起到了顯著的中介效應。③創新補償效應的中介作用稍弱于產業結構升級的中介作用,但二者均為部分中介效應。

根據本文研究,資源型城市環境規制之所以未對經濟增長造成不利影響,主要是由于環境規制倒逼了落后產能退出,使生產要素從效益不佳的工業企業流向第三產業,在現代服務業形成了新的增長點,同時工業部門自身的創新潛力也正日益凸顯,初步形成了創新補償的發展模式。因此,我國資源型城市要想使環境規制發揮出更大的增長動力,實現經濟增長與生態環境的雙贏,應當進一步強化治污成本對企業技術進步的倒逼機制,促進資源型行業與現代服務業深度融合。一方面,提升資源型城市的自主創新與成果轉化能力。加快科技創新體制改革,優化研發經費補貼的配置使用,著重支持支持新興產業和重大關鍵領域核心技術的技術研發,采取人才引進和智力成果引進雙重驅動戰略,形成資源型城市創新驅動發展的長效機制。另一方面,推動資源型城市產業結構優化升級,構建相互融合的多元化產業體系。以節能減排降耗為突破大力化解傳統產業的產能過剩矛盾,完善資源企業破產退出制度,清理關停不符合環境標準的生產設備裝置,積極發展類型豐富、特色鮮明的現代服務業,基于產業鏈視角推動要素自由流動和優化配置。

參考文獻(References)

[1]FREEMAN A M,-HAVEMAN R H, KNEESE A V. Economics of environmental policy [J]. Nature, 1972, 376(6539): 444-447.

[2]STEPHENS J K, DENISON E F. Accounting for slower economic growth: the U.S. in the 1970s [J]. Southern economic journal, 1981, 47(4):1191.

[3]GRAY W B,-SHADBEGIAN R J. Environmental regulation and manufacturing productivity at the plant level [R]. NBER working paper, No. 4321, 1993.

[4]BRNNLUND R,-FRE R, GROSSKOPF S. Environmental regulation and profitability: an application to Swedish pulp and paper mills [J]. Environmental and resource economics, 1995, 6(1):23-36.

[5]PORTER M C, Van der Linde. Toward a new conception of the environmentcompetitiveness relationship [J]. The journal of economic perspectives, 1995, 9(4): 97-118.

[6]BERMAN E, BUI L T M. Environmental regulation and productivity: evidence from oil refineries [J]. The review of economics and statistics, 2001,83: 498-510.

[7]MOHR R D. Technical change, external economies, and the Porter Hypothesis[J].-Journal of environmental economics and management, 2002, 43 (1): 158-68.

[8]BRUNNERMEIER S B,-COHEN M A. Determinants of environmental innovation in US manufacturing industries [J]. Journal of environmental economics and management, 2003, 45(2): 278-293.

[9]MAKDISSI P,-WODON Q. Environmental regulation and economic growth under education externalities [J]. Journal of economic development, 2006, 31(1): 45-51.

[10]AROURI-M E H, CAPORALE G M, RAULT C, et al. Environmental regulation and competitiveness: evidence from Romania [J]. Ecological economics, 2012, 81(5): 130-139.

[11]張成, 陸旸, 郭路, 等. 環境規制強度和生產技術進步[J]. 經濟研究, 2011 (2): 113-124. [ZHANG Cheng, LU Yang, GUO Lu, et al. The intensity of environmental regulation and technological progress of production [J]. Economic research journal, 2011 (2): 113-124.]endprint

[12]熊艷. 基于省際數據的環境規制與經濟增長關系[J]. 中國人口·資源與環境, 2011, 21(5): 126-131. [XIONG Yan. Research on the relationship between environmental regulation and economic growth based on the provincial data in China [J]. China population, resources and environment, 2011, 21(5): 126-131.]

[13]張雨微, 劉航, 趙景峰. 基于創新補償差異的環境規制對出口優勢的效應分析[J]. 中國科技論壇, 2015 (8): 156-160. [ZHANG Yuwei, LIU Hang, ZHAO Jingfeng. Effect analysis of environmental regulation towards export advantage on basis of discriminated innovation offset [J]. Forum on science and technology in China, 2015 (8): 156-160.]

[14]甘信宇. 環境規制對中國經濟增長的影響及中介效應研究[D]. 南京:南京大學, 2015.[GAN Xinyu. The environmental regulations impact on economic growth of China and mediating effect research [J]. Nanjing: Nanjing University, 2015.]

[15]鐘茂初, 李夢潔, 杜威劍. 環境規制能否倒逼產業結構調整——基于中國省際面板數據的實證檢驗[J]. 中國人口·資源與環境, 2015, 25(8): 107-115. [ZHONG Maochu, LI Mengjie, DU Weijian. Can environmental regulation force industrial structure adjustment: an empirical analysis based on provincial panel data [J]. China population, resources and environment, 2015, 25 (8): 107-115.]

[16]李眺. 環境規制、服務業發展與我國的產業結構調整[J]. 經濟管理, 2013 (8): 1-10. [LI Tiao. Environmental regulation, service industry development and industrial restructuring [J]. Economic management, 2013 (8): 1-10.]

[17]MISHRA V,-SMYTH R. Environmental regulation and wages in China [J]. Journal of environmental planning and management, 2012, 55(8): 1-19.

[18]原毅軍, 謝榮輝. 環境規制的產業結構調整效應研究——基于中國省際面板數據的實證檢驗[J]. 中國工業經濟, 2014 (8): 57-69. [YUAN Yijun, XIE Ronghui. Research on the effect of environmental regulation to industrial restructuring:empirical test based on provincial panel data of China [J]. China industrial economics, 2014 (8): 57-69.]

[19]BARON R M,-KENNY D A. The moderatormediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations [J]. Journal of personality and social psychology, 1987, 51(6): 1173-1182.

[20]MULLER D, JUDD C M, YZERBYT V Y. When moderation is mediated and mediation is moderated [J]. Journal of personality and social psychology, 2005, 89(6): 852-863.

[21]溫忠麟, 張雷, 侯杰泰, 等. 中介效應檢驗程序及其應用[J]. 心理學報, 2004, 36(5): 614-620. [WEN Zhonglin, ZHANG Lei, HOU Jietai, et al. Testing and application of the mediating effects[J]. Acta psychologica sinica, 2004, 36(5): 614-620.]

[22]王立國, 鞠蕾. 地方政府干預、企業過度投資與產能過剩:26個行業樣本[J]. 改革, 2012 (12): 52-62. [WANG Liguo, JU Lei. Local government intervention, enterprise overinvestment and over capacity: 26 industry samples [J]. Reform, 2012 (12): 52-62.]

[23]張娟, 惠寧. 資源型城市環境規制的就業效應及其門限特征分析[J]. 人文雜志, 2016 (11): 46-53. [ZHANG Juan, HUI Ning. The employment effect and its threshold feature of environmental regulation in resource-based cities[J]. The journal of humanities, 2016 (11): 46-53.]

[24]包群. 貿易開放與經濟增長:只是線性關系嗎?[J]. 世界經濟, 2008 (9): 3-18. [BAO Qun. Trade openness and economic growth: merely a linear relationship? [J]. World economy, 2008 (9): 3-18.]

[25]陳雨露, 羅煜. 金融開放與經濟增長:一個述評[J]. 管理世界, 2007 (4): 138-147. [CHEN Yulu, LUO Yu. Financial openness and economic growth: a review [J]. Management world, 2007 (4): 138-147.]

[26]郭存芝, 羅琳琳, 葉明. 資源型城市可持續發展影響因素的實證分析[J]. 中國人口·資源與環境,2014, 24(8): 81-89. [GUO Cunzhi, LUO Linlin, YE Ming. Empirical analysis of factors influencing the sustainable development of resource based cities [J]. China population, resources and environment, 2014, 24(8): 81-89.]endprint