一道高考試題引發的探究活動

周茜

摘 要 從一道江蘇高考試題的答題情況入手,分析教學,并借鑒教材中“重組DNA”的模擬制作,組織了一次探究活動,較好地補償了第一次教學中的遺憾。

關鍵詞 高考試題 探究活動 模擬制作

中圖分類號 G633.91 文獻標志碼 B

1 一道高考試題的分析

2012年江蘇高考試題第32題重點考查學生對基因工程的工具、操作的掌握情況。試題的第(4)題,由于試題開放性較大,對學生的信息處理能力要求較高。學生的答案存在:審題不清,答非所問;理解錯誤,表達不當等情況,甚至有很多學生沒能完成。

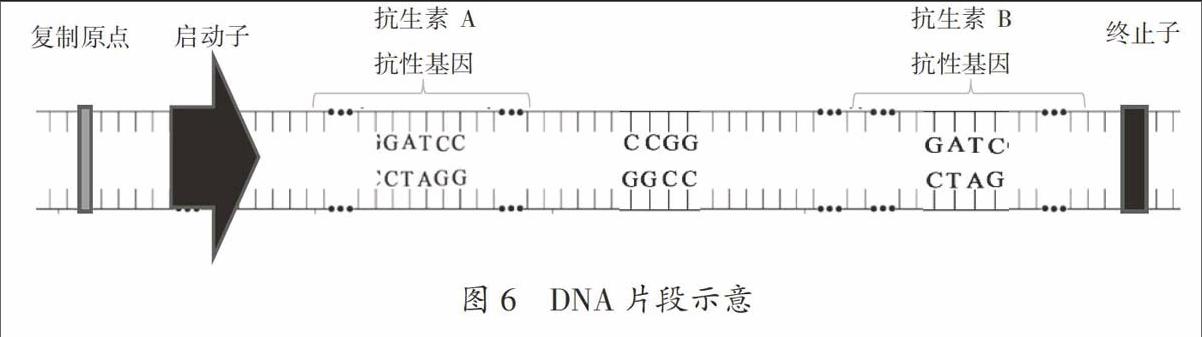

高考原題:圖1表示含有目的基因D的DNA片段長度(bp即堿基對)和部分堿基序列,圖2表示一種質粒的結構和部分堿基序列。現有MspⅠ、Bam HⅠ、MboⅠ、SmaⅠ4種限制性核酸內切酶切割的堿基序列和酶切位點分別為C↓CGG、G↓GATCC、↓GATC、CCC↓GGG。請回答下列問題:

(1)(2)(3)略。

(4) 若將圖2中質粒和目的基因D通過同種限制酶處理后,形成重組質粒,那么應選用的限制酶是

。在導入重組質粒后,為了篩選出含重組質粒的大腸桿菌,一般需要用添加 的培養基進行培養。經檢測,部分含有重組質粒的大腸桿菌菌株中目的基因D不能正確表達,其最可能的原因是 。

從試題命題看,第1小空以目的基因D的獲取,重組質粒的構建為背景,考查限制酶的作用與特點、堿基互補配對原則和對黏性末端的認識。第2小空以篩選含重組質粒的大腸桿菌為背景,考查在真實情境下對標記基因作用的理解。第3小空以基因表達為切入,考查重組質粒中目的基因表達的條件和機制。試題從重組質粒的形成到重組質粒中標記基因的作用,再到目的基因的正常表達,對考生認知水平和能力要求逐步提升,既考查了知識的理解應用,更考查了學生的綜合分析能力。

從學生的答題情況看,學生對重組質粒的構建的理解只限于操作層面,即同種限制酶切割,產生相同的黏性末端;在DNA連接酶的作用下,含目的基因的DNA片段與質粒形成重組質粒。學生對教材中所提到“構建表達載體”的認識,停留在對復制原點、啟動子、終止子、標記基因的機械記憶。因此在遇到的新問題“部分含有重組質粒的大腸桿菌菌株中目的基因D不能正確表達”時,學生不能從基因表達的角度分析理解啟動子、終止子在基因表達過程中的作用,從而不能準確判斷目的基因D不能正確表達的原因。

學生的答題情況反映出教師教學中存在的問題。在工程技術的教學中,教師未能滲透“結構與功能相適應”的思,重流程操作,而忽視了原理、功能的深度理解和運用,導致學生在遇到新問題時無從下手,不能靈活運用已有知識,分析問題,解決問題。如何進行教學改進?借鑒教材中“重組DNA”的模擬制作,筆者設計了一次探究活動,較好地補償了第一次教學中的遺憾。

2 一次探究活動的嘗試

2.1 提出問題

基因工程技術的關鍵步驟是構建表達載體。如何有效構建表達載體?教師提供具體的情境,并提出問題,引導學生參與探究。

圖3、圖4為含有目的基因D的2個不同的DNA片段。圖5表示一種普通質粒,現有MspⅠ、BamHⅠ、MboⅠ3種限制性核酸內切酶切割的堿基序列和酶切位點分別為C↓CGG、G↓GATCC、↓GATC。

請問:

① 將圖1和圖2中的目的基因D和圖3中的質粒形成重組質粒,如何選用限制酶?

② 考慮到重組質粒導入受體菌并在受體菌中正常表達的要求,選擇限制酶的最佳方案是什么?

2.2 提出假設

教師指導學生復習形成重組質粒的條件和操作。在此基礎上,教師引導學生分析DNA片段和質粒上的限制酶識別序列和切割切點,并提出假設:

針對圖1片段,學生提出有兩種假設。

假設1:用BamH I來切割目的基因和質粒。

假設2:用MboⅠ來切割目的基因和質粒。

針對圖2片段,學生也有兩種假設。

假設3:同時用BamH I和MspⅠ來切割目的基因和質粒。

假設4:同時用BamH I和MboⅠ來切割目的基因和質粒。

2.3 自主探究

教師提供兩種顏色(如綠色和粉紅色)的紙條各2條,綠色的紙條上寫有如圖1所示的堿基序列,粉色的紙條上寫有如圖2所示的堿基序列。另提供4個如圖4所示等寬的白色紙條,指導學生用膠帶將其環化成如圖3所示的普通質粒。學生根據假設,模擬制作重組質粒。

2.4 交流討論,得出結論

學生在小組內展示自己制作的重組質粒,并結合重組質粒分析受體菌內的目的基因能否正常表達。

通過分析,學生發現:兩種不同的限制酶BamHⅠ、MboⅠ酶切后可以產生相同的黏性末端;在DNA連接酶的作用下可以形成重組質粒,也可能出現自身連接的現象。同時,也發現:若使用Mbo I會同時破壞質粒中的抗生素A抗性基因和抗生素B抗性基因,不利于篩選出含有重組質粒的大腸桿菌。從而,否定了假設2和假設4的成立。

在交流的基礎上,學生發現:若假設1成立,即用BamH I來切割目的基因和質粒,目的基因可以正向,也可以反向連接到質粒上,形成兩種不同的重組質粒。若假設3成立,即同時用BamH I和MspⅠ來切割目的基因和質粒,只能形成一種重組質粒。

教師在復習啟動子和終止子的作用的基礎上,引導學生分析重組質粒上目的基因正常表達的條件,發現反向連接的目的基因不能正確表達。通過模擬體驗,學生歸納出:使用兩種限制酶比使用一種限制酶更能保證連接的準確性。兩種限制酶分別切質粒和目的基因兩端,且酶切后的黏性末端不同,可以防止自身連接和反向連接。

3 教學反思

隨著課程改革的深入,考試評價更加重視對學生生物科學素養的考查。以能力立意的試題重在考查學生對學科知識的理解能力、實驗探究能力、獲取信息的能力和綜合運用的能力。如何變革教學行為,適應基于素養的教學與評價?

(1) 鉆研教材,將教材中抽象的知識轉化為真實的問題。仔細閱讀教材,不難發現教材中“質粒DNA分子上有一個至多個限制酶切割位點,供外源DNA片段(基因)插入其中”,“標記基因的作用是為了鑒別受體細胞中是否含有目的基因,從而將含有目的基因的細胞篩選出來,如抗生素抗性基因就可以作為這種基因”的內容。對這些抽象的內容,學生難以理解。教師需要設計一些真實情境和問題,引導學生去思考,去探究。例如:一個或多個限制酶,哪種情況更便于形成重組質粒?標記基因是如何在篩選含重組質粒的大腸桿菌中起作用的?

(2) 設計活動,讓學生在探究活動中習得知識和方法。布魯姆的掌握學習理論認為:許多學生在學習中未能取得優異成績,主要問題不是學生智慧能力有、欠缺,而是由于未能得到適當的教學條件和合理的幫助造成的。教師的作用就是為學生創造適當的教學條件,并提供合理的幫助。本探究活動中,真實的情境、核心問題、模擬制作的材料等,都是教師能給予學生的最好的幫助。學生通過模擬制作深化了知識的理解,即同種限制酶切割目的基因的兩端和質粒,產生相同的黏性末端;在DNA連接酶的作用下,形成重組質粒。不僅如此,學生還會發現:目的基因兩端的末端和質粒切割后的兩個末端都能進行互補,目的基因與質粒可以正向連接,也可以反向連接。更重要的是,學生學會了解決新問題的方法——模型探究。