一種電流源型雙向儲能變流器設計

韓 涵 李銳華 胡 波 胡 浩

?

一種電流源型雙向儲能變流器設計

韓 涵李銳華胡 波胡 浩

(同濟大學電氣工程系,上海201804)

針對電壓源型AC-DC儲能變流器存在低壓調(diào)節(jié)范圍小、電流紋波大的問題,本文設計了一種三相電流源型AC-DC變換器與特殊的隔離型DC-DC變換器相結合的兩級式儲能變流器。基于DSP TMS320F28335和SVPWM控制策略實現(xiàn)了對該變流器的數(shù)字化控制,最后通過試驗驗證了電路拓撲和控制策略的可行性和有效性。

儲能變流器;電流源型變換器;空間矢量調(diào)制

環(huán)境污染和能源危機問題的日益嚴峻促使分布式新能源發(fā)電在我國發(fā)電能源結構中所占的比例逐年增加,然而分布式新能源發(fā)電系統(tǒng)易隨環(huán)境波動、難以預測的特性對電網(wǎng)的電壓穩(wěn)定、可靠性和電能質(zhì)量產(chǎn)生影響[1-4]。電池儲能系統(tǒng)作為一種能量存儲媒介,具有雙向功率能力和靈活調(diào)節(jié)特性,可以有效改善可再生能源發(fā)電功率波動性與間歇性,對電網(wǎng)帶來的負面影響,提高電網(wǎng)對分布式新能源的接納能力,因此具有廣闊的應用前景[5-8]。

儲能變流器作為電池儲能系統(tǒng)中關鍵部件之一,可將不同種類電池存儲的直流能量轉換為符合相應標準的交流電能。長期以來,電壓型儲能變流器以其較低的損耗、簡單的結構及控制等優(yōu)點在電池儲能系統(tǒng)中得到了廣泛的應用[9]。但是電壓型變換器從交流側到直流側具有升壓特性,導致其在低壓范圍內(nèi)調(diào)節(jié)范圍小,如需滿足系統(tǒng)寬范圍電壓輸出的要求,電壓型AC-DC變換器還需額外的DC-DC降壓電路[10]。而且電壓型變換器直流側輸出電流紋波大,蓄電池對電流紋波非常敏感,電流紋波過大會對電池的使用壽命造成嚴重損害[11]。

針對上述問題,由于電流型變換器從交流側至直流側為降壓特性具有寬范圍的電壓輸出和電流調(diào)節(jié)能力,而且輸出電流紋波小,因此電流源型變換器比電壓型變換器在電池儲能系統(tǒng)應用中更具優(yōu)勢。本文設計了一種基于電流源型變換器的雙向儲能變流器。該變流器采用三相電流源型AC-DC變換器與特殊隔離型DC-DC變換器相結合的兩級式結構,可以實現(xiàn)低壓范圍內(nèi)寬范圍的電壓、電流調(diào)節(jié),并且輔以特殊隔離型DC-DC變換器實現(xiàn)電氣隔離,以及能夠改變系統(tǒng)直流側電流方向,實現(xiàn)能量雙向流動。并基于DSP TMS320F28335和SVPWM控制算法實現(xiàn)了對該變流器的數(shù)字控制。最后研制了一套10kW的變流器測試樣機。測試結果表明,該變流器在低壓范圍內(nèi)電壓輸出范圍大,可以實現(xiàn)能量雙向流動。測試結果驗證了該變流器設計方案的可行性和有效性。

1 變流器拓撲結構及工作原理

該變流器的拓撲結構如圖1所示。有三相電流源型AC-DC變流器CSC I、電流源型DC-DC變流器CSC II、高頻變壓器HFT和電壓源型DC-DC變流器VSC等幾個主要組成部分。

主電路工作在充電模式時,網(wǎng)側交流電通過濾波器和三相電流源型AC-DC變流器CSC I后,調(diào)制成直流電,直流電通過高頻變壓器一次側的電流源型變流器CSC II逆變成方波,方波再經(jīng)過二次側續(xù)流二極管不控整流,最后輸出電壓和電流均可調(diào)節(jié)的直流電。在充電模式下,環(huán)流開關S17一直處于開通狀態(tài),確保直流電感DC的放電回路,并且提高效率。

圖1 模擬系統(tǒng)主電路拓撲

主電路工作在放電模式時,負載端的直流電通過高頻變壓器二次側的電壓源型變流器VSC逆變成方波,方波通過高頻變壓器二次側與IGBT串聯(lián)的二極管進行不控整流,輸出直流電,最后由三相電流源型AC-DC變流器CSC I逆變成交流電,將能量回饋至電網(wǎng)。放電模式下,環(huán)流開關S17一直處于斷開狀態(tài)。

2 控制策略設計

2.1 充電模式下控制策略設計

針對模擬系統(tǒng)的電路拓撲,其電源模式下的等效電路如圖2所示。由于CSC I中的PWM調(diào)制頻率遠遠大于電網(wǎng)電壓頻率,所以在一個調(diào)制周期內(nèi),可將圖1中電網(wǎng)側交流電壓視為一個恒定值s,CSC I的開關S11—S16用開關S表示,二極管D代表充電模式下D17所在支路,隔離型DC-DC變流器使直流輸出側等效為直流電容[12]。由等效電路可以看出,網(wǎng)側至直流側三相電流源型AC-DC變流器CSC I、直流電感DC、隔離型DC-DC變流器構成了基本的Buck電路。

圖2 充電模式的等效電路

根據(jù)Buck電路瞬時電流控制原理,當開關S開通與關斷時,直流電感的電流波動如圖3所示。分別在開關S開通與關斷時,列出電感電壓表達式,最后整理得出

式中,為占空比;s為開關周期;ON為開關S開通時間;dc為直流側給定電壓;1和3如圖3所示分別為一個開關周期內(nèi)起始時刻電流和s時刻 電流。

圖3 充電模式直流電感LDC的電流波形

3作為電流指令值*,并且加入PI控制后,占空比計算式即可表示為

空間矢量控制的極角計算式為

因此,在充電模式下,依據(jù)式(2)和式(3)得到占空比和電壓空間矢量極角,實現(xiàn)電流源型AC-DC變流器的空間矢量調(diào)制,達到輸出電壓、電流調(diào)節(jié)的目的。

2.2 放電模式下控制策略設計

圖4為放電模式下的等效電路。由于相位超前充電模式180°相位角,因此S方向相反。由于隔離型DC-DC變流器次級輸出電流與電源模式下的電流方向相反,所以dc方向也相反。從直流側至網(wǎng)側→隔離型DC-DC變流器→直流電感DC→電流源型AC-DC變流器CSC I構成了基本的Boost電路。

圖4 放電模式的等效電路

根據(jù)Boost電路瞬時電流控制原理,開關S在開通與關斷時,直流電感的電流波動如圖5所示。分別在開關S開通與關斷時,列出電感電壓表達式,最后整理得出

在放電模式下,電流指令值和電流反饋值方向與式(4)相反,經(jīng)過符號反向處理,再加入PI控制器,空間矢量控制的占空比計算式整理為

可以得出占空比計算同充電模式下相同。放電模式下,空間矢量極角計算式為

因此,在放電工作模式下,可以通過式(5)和式(6)的控制策略得到占空比和電壓空間矢量極角,實現(xiàn)電流源型AC-DC變流器的空間矢量調(diào)制,達到控制網(wǎng)側電流相位和電流正弦化的目的。

綜上所述,系統(tǒng)CSC I部分的控制框圖如圖6所示。空間矢量調(diào)制所需相位角由鎖相環(huán)PLL獲得,占空比由上述公式得到,a、b分別為網(wǎng)側電壓,dc為給定直流電壓,dc為直流側反饋電流,*dc為直流給定電流。根據(jù)此控制策略,可以進行直流側恒壓、恒流控制,并實現(xiàn)網(wǎng)側電流正弦化和電流相位控制。

圖6 系統(tǒng)控制框圖

3 仿真驗證

為驗證本文所提電路拓撲和控制策略的可行性和有效性,利用PSIM電力電子仿真平臺對其進行仿真分析和驗證。系統(tǒng)仿真參數(shù)如下:輸入線電壓為380V,額定頻率為50Hz,額定輸出功率為10kW,電網(wǎng)側濾波電容AC為15mF,濾波電感AC為0.46mH,高頻變壓器原副邊匝數(shù)比為1,直流側電感DC為2.5mH,負載類型為受控的理想電池,負載端電壓、電流服從給定,開關頻率為10kHz。

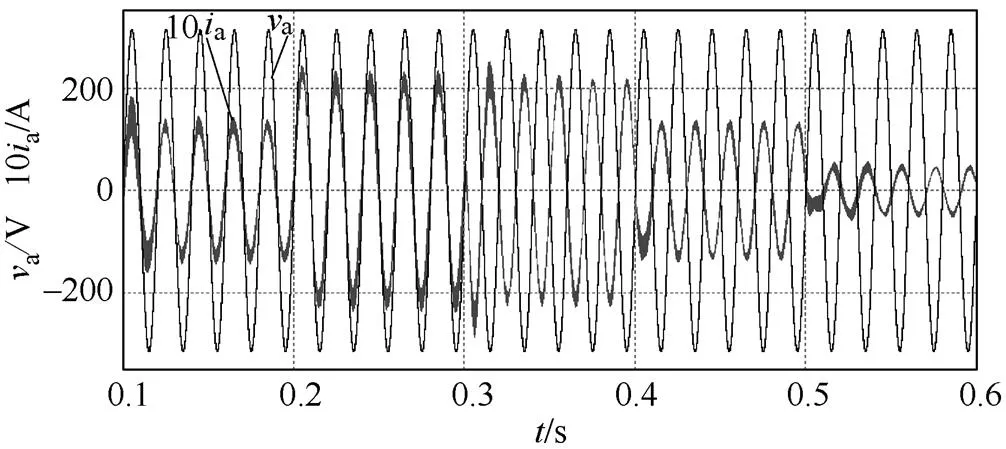

圖7和圖8分別為直流側電流參考值改變情況下,系統(tǒng)直流側電流波形和網(wǎng)側電壓、電流波形。

圖7 直流側指令電流Idcr和實際電流Idc

圖8 網(wǎng)側A相相電壓和相電流

dcr為直流側指令電流,dc為實際輸出電流,a和a為網(wǎng)側A相相電壓和相電流,dcr為正值時系統(tǒng)工作在充電模式,dcr為負值時系統(tǒng)工作在放電模式。從仿真結果可以看出,直流側電流參考值改變情況下,直流側輸出電流連續(xù)可調(diào),電流紋波小,并且網(wǎng)側電流正弦度良好,可以實現(xiàn)高功率因數(shù)運行。

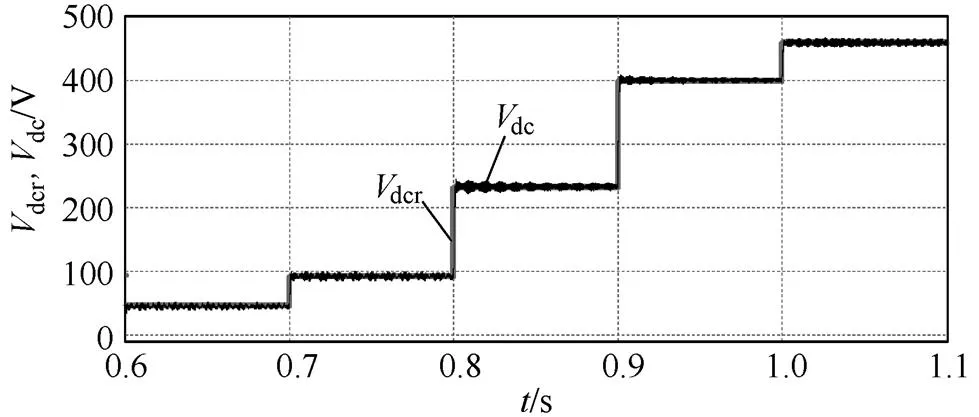

圖9、圖10和圖11分別為直流側電壓參考值不同時,系統(tǒng)直流側電壓波形和占空比響應曲線以及網(wǎng)側電壓、電流波形。

圖9 直流側指令電壓Vdcr和實際電壓Vdc

圖10 占空比m響應曲線

dcr為直流側指令電壓,dc為實際輸出電壓,a和a為網(wǎng)側A相相電壓和相電流。從仿真結果可以看出,直流側輸出電壓連續(xù)可調(diào),系統(tǒng)低壓調(diào)節(jié)范圍大,占空比與直流側輸出電壓呈正比關系,并且系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運行在高功率因數(shù)下。

圖11 網(wǎng)側A相相電壓和相電流

4 變流器設計與實現(xiàn)

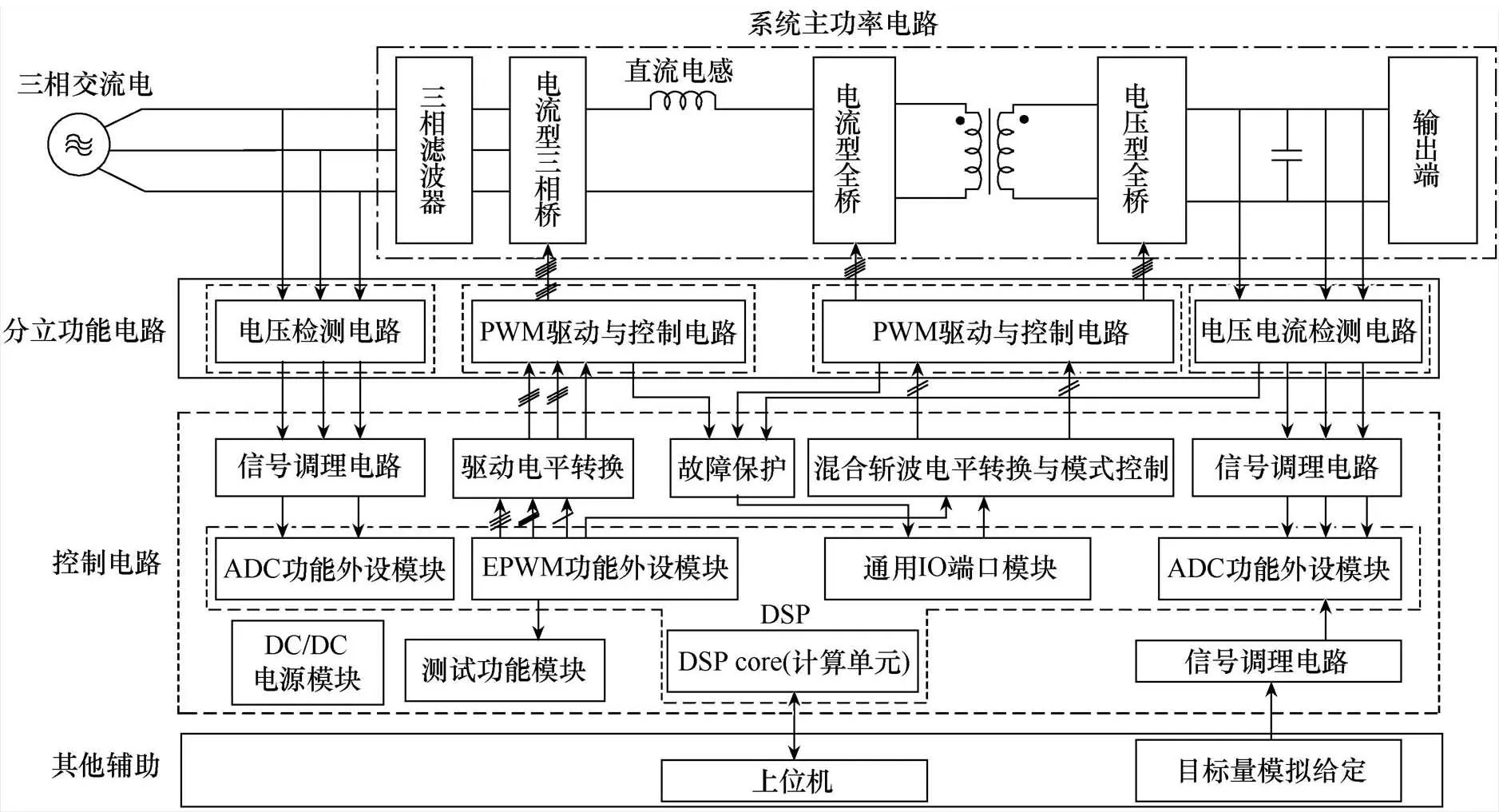

為了進一步驗證電路拓撲和控制策略的可行性和有效性,搭建了基于DSP TMS320F28335的硬件實物系統(tǒng),其系統(tǒng)硬件框圖如圖12所示。

本系統(tǒng)試驗平臺主要由系統(tǒng)主功率電路、分立功能電路、控制電路組成和輔助部分4個部分組成。系統(tǒng)主功率電路是系統(tǒng)實現(xiàn)的主要部分,分立功能電路包括電壓和電流檢測模塊、功率器件驅動電路。控制電路由DSP及其外圍核心電路組成,DSP主要負責對檢測信號的采集和控制算法的實現(xiàn)。

系統(tǒng)設計指標:輸入線電壓為380Vrms,額定輸出功率為10kW,輸出端額定電壓為400V,電流理想輸出范圍0~25A,開關頻率為10kHz。充電模式下負載端用25W額定電阻代替。試驗結果分別如圖13、圖14所示。

圖12 系統(tǒng)硬件框圖

在圖13和圖14中,a和a為網(wǎng)側A相相電壓和相電流,dc為輸出側直流電壓。從圖13、圖14可以看出,在線電壓380V輸入情況下,系統(tǒng)能夠在較寬的直流電壓范圍內(nèi)工作,并且可以實現(xiàn)能量雙向流動和良好的網(wǎng)側電流正弦度,證明了系統(tǒng)電路拓撲和控制策略的可行性和有效性。

(a)直流側給定2A

(b)直流側給定5.5A

(c)直流側給定8A

(d)直流側給定10A

圖13 充電模式下網(wǎng)側電壓、電流與直流側電壓波形

(a)電流為1A

(b)電流為1A

圖14 放電模式下網(wǎng)側電壓、電流與直流側電壓波形

5 結論

本文針對電壓源型AC-DC儲能變流器低壓調(diào)節(jié)范圍小、電流紋波大的問題,提出了一種新型的電流型儲能變流器結構。試驗結果表明,該系統(tǒng)在低壓范圍內(nèi)電壓輸出范圍寬,電流紋波小,具有電壓、電流均可調(diào)的特點,可以實現(xiàn)能量雙向流動,具有很好的應用前景。

[1] 李建林, 馬會萌, 惠東. 儲能技術融合分布式可再生能源的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 電工技術學報, 2016, 31(14): 1-10, 20.

[2] 肖浩, 裴瑋, 鄧衛(wèi), 等. 分布式電源對配電網(wǎng)電壓的影響分析及其優(yōu)化控制策略[J]. 電工技術學報, 2016, 31(Z1): 203-213.

[3] 陳建建, 趙彩虹, 高星辰, 等. 配電網(wǎng)中分布式電源的優(yōu)化配置研究[J]. 電氣技術, 2016, 17(5): 36-40, 44.

[4] 龍義, 李曉露, 潘凱巖. 智能配電網(wǎng)年度正常方式綜合評估指標體系研究[J]. 電氣技術, 2016, 17(9): 107-110.

[5] 柴煒, 李征, 蔡旭, 等. 基于使用壽命模型的大容量電池儲能系統(tǒng)變步長優(yōu)化控制方法[J]. 電工技術學報, 2016, 31(14): 58-66.

[6] 慈松, 李宏佳, 陳鑫, 等. 能源互聯(lián)網(wǎng)重要基礎支撐:分布式儲能技術的探索與實踐[J]. 中國科學: 信息科學, 2014, 44(6): 762-773.

[7] 張明, 樸政國. 含儲能的分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)對配電網(wǎng)調(diào)峰的研究[J]. 電氣技術, 2016, 17(12): 11-14, 19.

[8] 吳紅斌, 顧緗, 趙波, 等. 蓄電池充放電管理的全過程仿真研究[J]. 電子測量與儀器學報, 2014, 28(8): 843-849.

[9] 張興. PWM整流器及其控制策略的研究[D]. 合肥:合肥工業(yè)大學, 2003.

[10] 袁兆凱. 三相電流型逆變器的PWM控制方法研究[D]. 東營: 中國石油大學(華東), 2008.

[11] 張麗霞, 顏湘武, 康偉, 等. 基于空間電流矢量的動力蓄電池組測試系統(tǒng)變流技術[J]. 電工技術學報, 2010, 25(9): 122-128.

[12] Zhao J F, Jiang J G, Yang X W. AC-DC-DC isolated converter with bidirectional power flow capability[J]. IET Power Electronics, 2010, 3(4): 472-479.

Design of Bidirectional Power Conversion System based on Current Source Converter

Han Han Li Ruihua Hu Bo Hu Hao

(Electrical Engineering of Tongji University, Shanghai201804)

In order to solve the voltage source AC-DC converter problem of small adjustment range and high current ripple, a novel AC-DC-DC isolated converter with bidirectional power flow capability is proposed. The proposed structure consists of a three-phase current source converter and a special DC-DC isolated converter. Then, we achieved digitalized control based on DSP TMS320F28335 and SVPWM control algorithm. The experimental results verify the feasibility and validity of the circuit topology and control strategy.

power conversion system;current source converter;SVPWM

韓涵(1992-),男,同濟大學在讀碩士研究生,研究方向為電力電子技術。