新加坡警察

文/李鋼

新加坡警察

文/李鋼

新加坡共和國(英語為Republic of Singapore)是東南亞的一個島國,也是一個城市國家,國土總面積約719平方公里,人口554萬(2015年)。20世紀70年代以后,新加坡經濟上取得高速發展,被譽為當時的“亞洲四小龍”之一。除了大力發展經濟外,為建設一個秩序井然的國家,新加坡也用心良苦,花費時間,投資巨大。嚴厲、獨特的治安辦法,讓人不敢犯罪;嚴密、得當的防范措施,讓人不能犯罪——在全體警察的出色工作下,新加坡社會治安持續向好,已成為世界上罪案發生率最低的國家之一。

新加坡警察的高效服務得到了社會的一致好評,2002年曾被授予“國家素質獎”。他們是公共部門中第一個獲得此項國家榮譽的單位。在《世界競爭力報告》上,新加坡警察多年來名列前五。

新加坡警察(Singapore Police Force, SPF)隸屬新加坡內政部,前身為新加坡共和國警察(RSP),法人資格為政府執法機構,屬民事警察范疇,司法管轄權限為新加坡全國,使命是維護新加坡法律、維持國內的秩序以及和平,座右銘為“忠誠與服務”。SPF總部位于新加坡城中心地帶新鳳凰公園伊洛瓦底(Irrawaddy)路28號,毗鄰內政部所在的雙子大廈。

警察歷史

新加坡警察機構可以說與現代新加坡國同齡。1819年,新加坡組建了11人的警衛隊,其中包括一名亞洲裔警官、八名巡邏警察、一名獄警和一名馬來西亞裔的書記員,由威廉 ·法夸爾(William Farquhar)將軍的女婿弗朗西斯 ·詹姆斯 ·伯納德(Francis James Bernard)指揮,這就是新加坡警察的雛形。威廉 ·法夸爾由英國東印度公司于1803年到1818年期間派駐馬六甲,隨后于1819年被委任為新加坡的第一位駐扎官(British Resident and Commandant of Singapore),并擔任該職位直到1823年。盡管當時每月預算只有300美元,且人手有限,但是警衛隊全體人員不得不執行多種任務,迫切需要與居住在城市里的各個民族社區的頭領們合作,取得他們的幫助來維持街頭秩序。

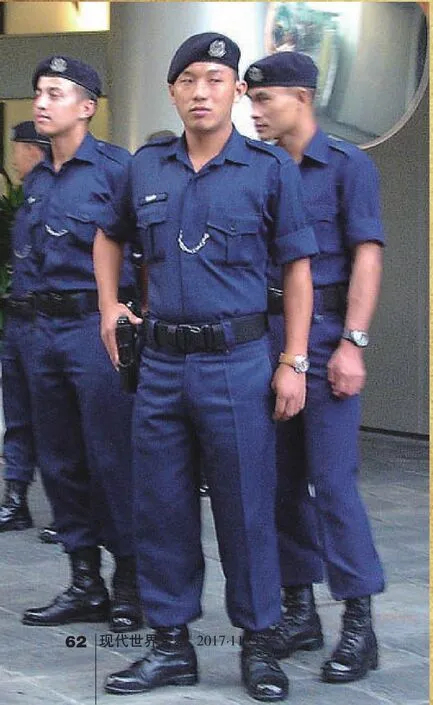

1.執勤的新加坡警察

2.工作服

3.夏季制服

4.位于巨榮西大街5號的巨榮警察署大樓

新加坡樟宜機場執勤的協警

這種合作關系符合殖民者的愿景。當時,新加坡這塊蒸蒸日上的殖民沃土主要由當地社會結構體自我管控,而英國殖民者只是通過間接管理來統治。但是,隨著外來移民大量涌入新加坡,他們形成的團體開始試探這種體制管理的空子。于是,英國人不干涉組織管理的方法使得新加坡的秘密社團(幫會)不斷發展壯大。盡管組建的初衷是為了加強社區聯系、為移民提供盡可能多的幫助,這些團體逐漸形成一股股頗有勢力且爭強好勝的組織,越來越多地從事不法活動,如勒索錢財、經營賭場,以及在合法的商業行為中進行走私活動,以滿足他們的資金需求。

利益的爭斗在各種幫派中逐漸升溫。在新加坡殖民地成立后的40年里,謀殺、騷亂、綁架、縱火以及其他重大犯罪活動司空見慣。面對成千上萬人參與的暴力活動——例如1846年爆發的“葬禮騷亂”,羽翼未豐的新加坡警察機構毫無能力控制局勢,經常被迫向軍隊呼吁援助。參與嚴重犯罪活動的人數不斷增加,需要執法部門采取更加強硬的手段震懾潛在的犯罪分子。新加坡首批死刑就是在1828年6月第一次刑事審判后產生的。當時有兩人被認定犯有謀殺罪判處死刑。

早期新加坡警察隊伍是由歐洲人領導的,大多數警員是馬來人和印度人,而華人社區傳統上鮮有民眾涉足軍隊或成為治安行業人才。1843年,整個新加坡警隊由一名治安官兼任主管,共有三名歐洲籍高級警官、一名本地助理高級警官、14名警官和110名警員。由于全部警力不足150人,警隊不得不避免直接處置大規模暴力行為。1851年,新加坡爆發一場針對華人天主教徒的騷亂,導致500名華人死亡。在平暴過程中警方只得再次向軍隊求援。1854年,幫派之間的貿易糾紛引發了一場持續12天的暴力事件。同年7月8日,“新加坡步槍隊”組建,這正是今日新加坡武裝部隊“人民防衛軍”的前身。

暴力犯罪頻發等因素促成新加坡于1823年3月通過了第一部《武器法》。此后,在將近兩個世紀的時間里,限制武器的法律不斷得到加強,使新加坡社會逐漸擺脫頻發的涉槍案件。

組織結構

SPF由警察總監領導,總部機關下設17個部門,分別是內務辦公室、人力資源局、警務督察室、計劃和組織局、行政管理和財務局、公共事務局、商業事務局、刑事調查局、治安情報局、治安科技局、國際合作局、行動局、許可證管理局、后勤管理局、全職國民服役局、服務供給局以及志愿特警團。全國劃分為六個警區(每區有一個警署),下設宏茂橋警署、勿洛警署、中央警署、克萊門蒂警署、巨榮警署和東陵警署,共管轄31個鄰里警局(派出所),69所鄰里警崗(社區治安室)。此外,還有一些直屬總局的一線執勤力量或警務單位,如機場警察局、廓爾喀人警察團(由新加坡警察總局雇用的尼泊爾廓爾喀人組成,平時作為新加坡警察的后備力量,主要負責監獄等重要部位的安全警衛工作)、刑事偵查學校、海岸警衛隊、公共交通安全部隊、保安局、特別行動指揮部、交通警察局和訓練局等。

SPF還建有水上俱樂部、內政聯籃球俱樂部、內政聯足球俱樂部、警官俱樂部、波維爾合作社、警察體育協會、警察福利部、高級警官餐廳、新加坡警察合作社有限公司等,為警員提供一定的福利待遇。

SPF現有警力主要分為常規警察、非制服人員(文職人員)、全職國民服役警察(每一位年滿十八歲的新加坡公民都必須參加國民服役,每年都有一部分國民服役人員被分配到警察部隊服役)、戰備警察(每年只從事兩個星期的警務工作)和志愿警察。這支隊伍略看起來人數不少,但真正能到一線執勤的警力只有11700人,警民比例約為1∶400,遠遠低于國際平均水平。

財政預算

SPF年預算撥款在內政部各部門中是最高的,約占全部預算的50%。如在2013財年,新加坡內政部系統全部預算撥款為38.9億新加坡元,其中47.8%即18.6億元撥給SPF。2013年SPF實際開支20.4億元,其中18.8億元用于執法支出(預算為17.9億元)、1.591億元用于發展支出(預算為7183萬元)。2013財年SPF工資成本為11.6億元,處于SPF預算支出的主導地位,占治安行動支出預算的61.7%、總預算的56.9%。2014財年SPF預算為21.38億元,其中工資成本為13.6952億元。2015財年SPF預算為24.7億元,占內政部系統整個預算(50億元)的49.5%(當年新加坡的軍費預算為131.2億元)。其中,治安行動預算為22.6億元、發展預算為2.1093億。2015財年發展預算主要用于警署辦公樓房建設、為海岸警衛隊購買巡邏艇,以及在居民區和多層停車場安裝治安監控探頭等。

警力

自2014年3月31日至今,SPF共有警力41599人,其中15031人為全職人員。近年來SPF人力資源發展趨勢如表1所示。

表1 2007年及2012-2014年新加坡警察人數變化情況 (單位:人)

常規警察

常規警察,即制服警察、全職警員,占SPF人員總數的20%左右。加入警隊的基本要求是標準體能水平、良好視力、具有技術教育學院頒發的普通教育合格證書或國家技術等級文憑(優先)。晉升高級警官則需要大學學歷,少數優秀警官也可以通過考核直接提晉高級警官。全職國民服役警察也被納入常規警察系列。警員的基礎培訓在新加坡內政群英學院進行。該學院隸屬新加坡內政部,為警察、民防部隊、中央緝毒局、監獄管理局、移民局和內部安全保衛機構以及其他政府機構培訓人員。該學院坐落于蔡厝港路501號,由政府投資2.66億新元建造而成。2006年4月開始啟用,同年9月正式招生。新警培訓時間為六個月、警官培訓時間為九個月。

通常情況下,SPF警員的工資與其他公務員的薪水大致相同,警員的總起薪從1820新元到2480新元,而高級警員為3400新元到4770新元。

新警員入職銜級為“警察中士”(具有普通教育證書A級或畢業文憑)或者“警察下士”(其他資格證書獲得者);高級警員為“助理警司”(持有二級或以上榮譽學位)或“督察”(獲二級以下榮譽學位)。每年對警員的表現進行年度評價,以確定是否晉升。1995年警方開始逐漸淘汰晉升某些銜級的面試工作。一般說來,警員晉升下一個銜級約需五年的時間。不過,優秀警員根據相關規定可破格提拔。

目前在新加坡,盡管加入警隊通常被認為是一個值得尊敬的決定,但是,華人傳統文化歷來不提倡本族人選擇警察職業。這導致新加坡警察機構在其早期歷史上一直被非華人所掌控。這種現象在軍隊也普遍存在。不過,目前在多元民族的新加坡,警方通常將不同種族資源混合交融,并不斷加強溝通以減少產生不必要的麻煩。

就業市場上的競爭,偶爾會影響新警員的數量和職級。在警察系統,受緊張的勞動力市場影響,2004年到2007年之間的辭職率高達50%。2008年內政部有關機構開始研究警員人數短缺、壓力過大等問題。

征募新警的數額,雖說一直以來保持相對穩定,卻不能滿足整個警隊對數量不斷增長的需要。為了留住專業人才,警方采取了多種措施,包括提高警員起薪點和高級警員的工作津貼、給即將畢業的警校學員發放高達三萬新元的“留才紅利”以鼓勵其畢業后在警隊工作八年以上(通常警校畢業生加入警隊最少服役五年)。

全職國民服役警察

全職國民服役警察制度是1967年引進警察系統的,完全按照新加坡武裝部隊的模式構建。1974年以前,新加坡鮮有緊急治安事件發生,警方并不急于增加全職國民服役警察員額。但是這一年發生了震驚世人的拉裕事件(1月31日4名武裝分子襲擊了新加坡烏敏島上的殼牌煉油廠,后來還劫持了拉裕渡船)。新加坡警方意識到:需要組建一支能短時內快速集結、處置突發事件的專業預備警隊。1975年,新加坡警方大幅擴充了國民服役警員的人數,當時主要任務是警衛重要設施,同時擔任警察預備隊。陸續的人員擴充、不斷增長的安全需要以及保衛重要設施的使命使得這支隊伍的功能不斷拓展。目前,從行政管理到案件調查乃至一線執勤,隨處可見全職國民服役警察的身影。

戰備警察

根據新加坡法律規定,年滿18歲的男性公民都要服兵役,時間兩年半,他們中的一部分會被分配到警察部隊。這些服役者雖然沒經過警察學院的正規訓練,但和正規警員一樣執行各種任務,他們退役后成為警察戰備人員,即戰備警察,每年只從事兩個星期的警務工作。

志愿警察

SPF志愿警察也叫“志愿特警團”(Volunteer Special Constabulary,VSC),組建于1946年,是新加坡警方重要的組成力量。VSC由來自各行各業的志愿者編成,從商人、藍領到公交車車長……,共同的志愿將他們結合在一起加入警察隊伍為國服務。VSC被賦予新加坡警察同等權力,在新加坡執法、維持秩序。志愿警察與常規警員穿著一樣的警服,在大街上巡邏、參加緝毒行動,有時甚至參與海上緝毒和追捕行動。志愿警察行政機構設在SPF總部大樓。

文職人員

SPF系統中的文職人員主要從事技術、后勤、人力資源、行管、財務和犯罪調查、計劃和情報等工作。新加坡警察文職人員計劃被納入新加坡公共服務署總體公務員發展計劃,包括商務官(CAO)計劃、內政群英(HTS)計劃、內政高級主管(HASE)計劃、管理支持官(MSO)計劃、行政輔助員(CSO)和技術支持官(TSO)計劃。

近年來,SPF非核心功能的作用得到加強,騰出額外的專業人力部署在治安一線。其他變化包括通過財政部雇傭合同雇員,通過新加坡技術與網絡安全署獲取技術支持等。

協警

在上述警察力量之外,還有一定數量的協警。根據新加坡《警察法-2004》第92款第1條和第2條之規定,協警(APF)主要擔負治安任務,并被賦予同級警員的執法權和豁免權,在履行職責時允許攜帶武器。

APF系全職付薪協警,但并不直接歸SPF管轄。他們大多隸屬新加坡艾托斯安全管理私人有限公司、策安保安私人有限公司和新加坡機場管理集團(SATS)協警公司,歸其管理并派出。只有參加并完成新加坡警方安全監管部門設置的脫產學習課程,他們才可以接受新加坡警察總監簽發的委任狀成為協警。

2004年,SPF組建了安全監管部門管理保安業。近期,由于警力短缺,SPF協警的作用得以擴展和加強。他們主要是從事與道路相關的工作,如協助處理交通事故和公路治安巡邏。有時他們也和常規警察一起并肩戰斗。

警察裝備

警服

SPF警員配著深藍色制服,這種顏色在1856年引進警隊,多年來基本沒有改變。1969年警方正式將警服由“卡其”布料更改為“的確良”,并以此紀念新加坡警察組建150周年。警服包括深藍色鴨舌帽、襯衫、褲子、黑色腰帶、皮鞋和襪子以及藍白色勛帶。其他配飾有三大四小的金屬紐扣、金屬領花、金屬帽徽以及黑色塑料姓名牌。金屬警銜標志釘綴在袖口(警員)或肩上(警官)。1972年勛帶改為金屬鏈。1985年,警方將制服的底料從75%滌綸25%棉變更為100%滌綸,以便于日常清潔保養。

還有一些深藍色制服配發給專業警隊,而在正式或非正式場合警員也有相應的制服。交通警察穿著與全藍警服有所不同,通常選用白色短袖夾克衫、深藍色馬褲、黑色薩姆布朗皮帶、馬靴(執行機動任務的特勤中隊)。在騎行中佩戴白色頭盔,而在靜態執勤活動中佩戴深藍色帽,這種帽子的周圍裝飾有白藍相間方格圖案。治安隊員也穿著白色類似常規警服的短袖襯衣、金色鈕扣和徽章以及深藍色貝雷帽。

SPF特別行動指揮部和海岸警衛隊(PCG)麾下的專業警隊除常服外也配發作戰服,這種服裝通常使用塑料鈕扣替代金屬扣子。

1990年代以來,警服有一些微小變化,如鞋子的升級、一線執勤的警員的帽子由鴨舌帽改為棒球帽等。

過去,SPF警員穿著標配的訓練靴,但是在巡邏和追趕犯罪嫌疑人穿這種訓練靴并不舒適。2012年,警方開始選用國際上高端的“瑪格南”(Magnum)“蜘蛛-8.1”作戰靴。2015年底,警方和內務精英部隊推出可與“瑪格南”作戰靴媲美的“先鋒-8”戰術靴。

2008-2009年,警服上黑色塑料姓名牌更改為環氧基樹脂姓名牌。由于姓名牌背面用于固定作用的金屬別針在與嫌疑人搏斗中有刺傷警員的隱患,姓名牌逐漸改為尼龍搭扣以易于裝卸,也更為安全。

警銜

SPF使用一套標準的警銜結構,盡管某些特別機構的銜級可能有所不同。

警察下士的銜級在1972年一度廢除,但在1976年又得以恢復。1997年,除了廓爾喀人警察團外,SPF警員所有警銜標志從袖口移至肩章上。同年,駐署警長的警銜標志從脖領移到肩章上,新的銜級標志和警士長的銜級標志類同,同時增加了高級駐署警長的銜級。1998年,設置了二級高級駐署警長銜級。2002年上等警的銜級取消。2006年,廓爾喀人警察團將作戰服上的銜級標志改為刺繡在右前口袋上。

SPF的銜級分為警員和警官兩大類。警員銜級從低到高為新警(PC)、特別警察(SC)、警察下士(CPL)、警察中士(SGT)、警察上士(SSGT)、警士長(SSSGT)、駐署警長(SI)、高級駐署警長(SSI)、二級高級駐署警長(SSI2);警官銜級從低到高為督察(INSP)、助理警司(ASP)、副警司(DSP)、警司(SUPT)、副助理警監(DAC)、助理警監(AC)、高級助理警監(SAC)、副總警監(DCP)和總警監(CP)。

武器

在例行著裝巡邏和便衣執勤行動中,SPF下屬各警種單位的警員須按規定佩帶武器。取決于任務的性質,不同單位的警員佩帶不同的武器。一般警員的標配武器有:

1.彈容五發.38子彈的彈匣;

2.Taurus(巴西金牛座國際槍械公司)-85型左輪手槍(裝彈五發、沙法利蘭槍套);

3. Smith & Wesson(美國史密斯·威森槍械公司)手銬一副;

4. Monadnock(莫納諾克,美國)PR-21 T型警棍/ASP伸縮警棍;

5. Motorola(摩托羅拉)MTP6550便攜無線電臺;

6. TaserX26(泰瑟電擊槍,常規警察使用)。

Taurus-85型左輪手槍裝彈量為五發口徑.38子彈、槍管長三英寸、裝配激光瞄準鏡。這種手槍是SPF警員(佩在腰間)的隨身武器,通常攜帶十發子彈。為加強警員自衛能力,配發美國產非致命性武器Monadnock PR-21 T型警棍。

一些警種單位如安保警備司令部使用伸縮警棍,而胡椒噴霧器專門配發給警察海岸警衛隊和警察戰術部隊,手銬在抓捕和制服犯罪分子時使用。

TaserX26電擊槍是警員的武器裝備之一,也是制服犯罪嫌疑人的另一種非致命武器。盡管國外同類警隊在使用這種武器時發生過安全事故,但是新加坡警隊認為它適合經過專門訓練的警員使用,所以在全職國民服役警察部隊中廣泛配發。

Heckler & Koch USP(德國武器制造商黑克勒-科赫半自動手槍)裝備給特別行動指揮部、警察戰術部隊、犯罪調查局和安保司令部下屬部隊或作戰單位。海岸警衛隊特別任務部隊配發Glock 19半自動手槍,而特種戰術和救援部隊(STAR)裝備瑞士產Sphinx 3000手槍,以此替換以前使用的Glock手槍。

除了手槍外,SPF行動部隊也使用Heckler & Koch MP5沖鋒槍和Remington 870霰彈槍,而其他特種武器專門配發給STAR等部隊,包括Sphinx3000、G36C、M4S1、M16S1、SIG-522、G22和SAR-21 步槍, MATADOR 反裝甲武器系統以及多種狙擊步槍系列。

裝備

警員攜帶的主要通信工具是普通的數字無線電裝置。在21世紀的初期,主要依靠馬特拉北方電子通信公司和歐洲宇航防務集團提供專用數字集群技術。2013年新加坡警方與美國摩托羅拉電子公司簽訂合同,選用其陸地集群無線電技術,并于2015年裝備警隊首批執勤單位。對于二級通信,警員選擇使用移動數據終端(MDT)或個人數字助理。這樣,警員和指揮中心或作戰室之間可以直接進行實時信息溝通。

1823年新加坡頒布反武器法,一直以來嚴格執行禁槍法案。這使新加坡成為一個相對解除武裝的社會,涉槍犯罪很少發生。因此,警員在履行常規治安勤務時不需要穿戴防彈背心。不過,防彈背心、頭盔和盾牌通常放置警車上。一旦需要,可以快速取用。此外,化學防護裝置,如服裝、手套、靴子和核生化面罩等,也能迅速到庫房領取。2004年開始,警隊引進一種新型多用途背心,可用于防范手槍火力、匕首劃刺,當警員落入深水中也可充當救生衣使用。

車輛

SPF配備有性能優異的警車。20世紀80年代以來SPF一直使用Mitsubishi Lancers(三菱)、Mazda 323(馬自達)和Toyota Corollas(豐田卡羅拉)作為警用巡邏車;在本世紀之初,也購入Nissan Sunnys(尼桑陽光)、 Subaru Impreza(斯巴魯)系列轎車。而交通警察通常使用Subaru Impreza WRX(斯巴魯翼豹),2012年開始購入Volvo S80 T5(沃爾沃)系列轎車。

通信部門、行動部門以及醫療部門均有相應車輛用于通信聯絡、設置路障、開展行動和提供急救。化學洗消保護裝備、警用盾牌和防彈背心也都由相關車輛運載。

2002年在SPF主辦的年度工作計劃研討會上,警方公布了“加強巡邏車輛之工程”,對Volvo V70 AWD XC, Mitsubishi Space Wagon和Mitsubishi Chariot進行了實用性的評估,并購置了一批上述車輛,卻遭受公眾的質疑。有人公開批評警方沒必要使用如此“豪華”車輛進行治安巡邏。2004年SPF引進新的“快反車輛”(FRV),包括較便宜的改進型Toyota Hi-Lux多用途車(豐田工具車)。這些車輛使用柴油作動力,為警方提供更高效機動能力。它們較大的內部空間也可以裝運更多裝備。

SPF使用的典型車輛還有摩托車和小貨車。自行車目前已經很少見了,但社區治安警隊(CPU)中仍在使用,特別是在龐大的私人住宅區開展日常巡邏中使用自行車更便于開展工作。在“2007國家發展計劃”中,新加坡警方公布了為特別行動指揮部所屬單位購買多輛Tenix S600 APC (裝甲運兵車),而2015年警方也宣布購入多輛Terradyne裝甲車輛。

處置群體事件范例

多年來,新加坡警察始終保持一個良好形象,以廉潔和正直著稱于全島。此外,新加坡警方卓有成效的工作態度和專業素質也堪稱一流。尤其是處置群體性事件的成功經驗很值得借鑒。

2013年12月8日坐落在新加坡中南部實龍崗路的印度族群社區“小印度”發生騷亂。起因是當晚21:23,一名印度勞工醉酒后在“小印度”跑馬場路(RaceCourse Rd)和漢普夏路(Hampshire Rd)的十字路口被一輛私人巴士撞倒后當場喪命,引發工友及路人不滿,聚眾包圍并襲擊了肇事車輛以及隨后趕到的警車和救護車,共造成39名警察、四名民防部隊成員和一些協警受傷,多輛車被毀,其中五輛被燒毀(含三輛警車)。

警察海岸警衛隊制服

這是新加坡獨立后的第二起騷亂,也是自1969年種族暴動后40余年內的首宗騷亂。事件發生后,新加坡政府和警方果斷采取措施,不僅很快控制現場,也有效掌握輿論場,事件調查也快速跟進,各項工作有條不紊進行。

依法處置:第一時間迅速平穩控制事態

車禍剛發生,新加坡警方依照交通事故來處理,進行傷員救治、事故調查等。不過,當事件演變為騷亂時,新加坡政府嚴格依照法律程序,迅速沉著應對事態,依法果斷采取武力升級的應對措施,使得騷亂在極短時間內得到平息,避免了事態的升級和擴大。這種果斷“依法應急”的觀念和行為不僅表現在現場處置上,也體現在對有關人員的后續處理上。

事發后,兩名警員、數名醫護人員和民防部隊人員迅速到達現場,試圖將受害人從車底搬離。此時,兩名勞工帶頭鬧事,事件迅速演變成騷亂。一些暴徒向警察和民防部隊人員投擲石塊、酒瓶及垃圾桶,還將警車和救護車推翻,并且縱火燒車。逾400名外籍勞工參與了此事。政府緊急調動300名警力、民防部隊人員,警方全副武裝的“鎮暴隊”成功驅散騷亂者并逮捕涉案人員,在兩個小時內控制了局面。為防止事態“死灰復燃”,截至午夜,現場被封鎖,防暴警察仍在現場巡邏。

12月9日凌晨,警方召開了記者會,通報事件進展,呼吁民眾保持冷靜,宣布逮捕27名涉嫌參與騷亂的人員(其中印度裔24人、兩人為孟加拉國國籍,還有一人為新加坡永久居民),還將查找其他逃逸的暴徒,嚴厲和公正地調查案件。10日就將24人起訴至法院,并且又逮捕另8名嫌疑人。截至2014年1月,共有25名印度籍男子被控參與騷亂,另有57名外籍勞工因參與騷亂被遣送回國。

盡快溝通:有效引導輿論和社會情緒

騷亂發生后,新加坡社會各方面出現了很多傳言和謠言,特別是社交媒體充斥著各種負面信息與評論,很多外國媒體也對新加坡的外來勞工待遇、貧富差距、社會穩定等提出了種種質疑和批評。為此,新加坡政府和高層官員,通過召開新聞發布會、發表聲明、領導人公開講話等方式進行有效溝通,不僅迅速平息了騷亂現場,也牢牢掌握了輿論場。

一是及時發布事件信息,表達官方的態度和立場。騷亂次日凌晨1時30分,新加坡警方召開記者會,將事件定性為“持武器的嚴重騷亂”。新加坡政府通過社交媒體等安撫外來勞工、慰問應急處突力量。凌晨3時許,政府總理在facebook(臉書)留言,表示將嚴懲肇事者。當日,總統和多名內閣部長也留言呼吁人們保持冷靜,不要散播謠言。9日下午,總理向媒體發出聲明,宣布內政部將成立事件調查委員會,呼吁國人保持冷靜,向警方提供相關信息、照片或視頻。11日,外交部負責人與40余名印度籍勞工進行了半小時的對話。在圣誕節前夕,總理還與一線警員進行早餐交流會,提振他們的士氣。

二是將事件定性為孤立事件,呼吁社會保持冷靜。新加坡共有100萬外籍勞工。騷亂發生后,有人在網上批評外來勞工、發表排外或針對種族的情緒化言論。對此,新加坡官方呼吁民眾秉持平和、負責任的態度,不要煽動排外情緒。官方表示,“小印度騷亂”是一個孤立事件,人們不能因少數勞工騷亂而認定所有勞工都有問題。“沒有任何證據顯示勞工遭苛待。這起騷亂屬于突發性質和局部性。跡象顯示酒精是導因之一”。

三是有力回擊和澄清國際媒體的不實報道。騷亂發生后,印度Sun TV Network電視臺進行了錯誤報道,新加坡駐印度最高專員立即致函交涉;電視臺在10日晚黃金時段新聞報道中播放了事件的正確版本。28日,美國《紐約時報》刊登有關騷亂是因外籍勞工不滿薪資和居住環境所致的報道,30日又在《國際紐約時報》重新刊登。新加坡駐美國大使致函報社闡述新方觀點,但《紐約時報》卻并未刊登這封信函。對此,新加坡通訊及新聞部事后發表聲明,批評《紐約時報》的做法。

獨立調查:對事件進行徹底調查并提出改進措施

騷亂剛一結束,事件的調查工作便迅速跟進。警方在騷亂后派出500多名警員,在全島各地詢問了將近4000名勞工,將400多人帶回警局協助調查。警方還委任一名獨立專家重建車禍經過,以提供多一方的意見。

騷亂第二天,內政部迅速成立調查委員會,數次開會商討,包括對部分證據進行審查;在57名涉案的勞工遭遣送回國前與當中20名涉案勞工進行面談,還與警察機構、民防部隊人員、“小印度”的居民以及涉及意外的巴士司機和協調員溝通交流等。調查全程接受國會、媒體和社會各界的監督。調查委員會在2月19日舉行公開聽證會,邀請公眾在聽證會上陳情或者供證,調查結果在聽證會上呈堂。

在調查工作緊張有序開展的同時,當局開始采取一些臨時或長期性改進措施。臨時性措施如實施“禁酒令”,規定“小印度”每逢周末、公共假日和公共假日前夕禁止人們在公共場所飲酒;餐廳、酒店、酒吧和咖啡館等場所周末可以售賣酒精飲料,但顧客只能在店內飲用,不允許外帶。當局還檢討了“小印度”私人巴士載客服務,決定逐步增加巴士數量。同時,新加坡也開始考慮如何提高外籍員工的歸屬感、提高社會公正水平、解決深層次的社會矛盾等根本性問題。■