核心素養導向下的學生實踐意識提升的案例分析與思考

——以人教版3-1“電容器的電容”為例

施 堅

(江蘇省梁豐高級中學,江蘇 張家港 215600)

核心素養導向下的學生實踐意識提升的案例分析與思考

——以人教版3-1“電容器的電容”為例

施 堅

(江蘇省梁豐高級中學,江蘇 張家港 215600)

高中物理對“電容”多采用類比水容器安排教學,但電荷的“看不見,摸不著”的特點常常讓學生對電容仍保留著一絲神秘和距離感.筆者積極踐行校本實驗創新開發,從而助推學生實踐意識的有效提升.

實踐意識;實驗;電容

核心素養導向的新一輪高中物理課堂教學改革要求從物理觀念、科學思維、實驗探究、科學態度與責任等4個方面全面提升學生的物理學科素養.筆者發現這4個方面都無不滲透著實踐意識.下面就筆者的理解進行簡要闡述.

1 實踐意識的含義

實踐意識是指客觀存在的實踐情景在人們頭腦中的反射和能動的反映.它反映了把理論或文字符號跟實踐情景相聯系的意愿和能力.在高中物理學習和解決問題中,實踐意識體現了把物理知識和實踐情景相關聯的水平以及把文字符號轉化為實踐情景的自覺性.具體落實到物理學科素養層面,表現為物理觀念的形成和應用都起源或需要結合實踐情境,物理思維中的模型建構和應用需要思考實踐情境的特點,科學探究常來自于對實踐情境的觀察、質疑和分析,科學態度與責任則體現在結論最終要接受實踐的檢驗和尊重.

那么在高中物理實際教學中如何真正有效地落實學生實際意識的培養和提升?筆者以人教版3-1“電容器的電容”一節做了相關嘗試,從實踐效果看,無論是教師的創新性校本實驗開發,還是師生思維的可視化呈現和進階,都得到了較為顯著的彰顯.

2 “電容器的電容”教學設計的改進路徑

電容器具有儲存電容的本領,但電荷“看不見,摸不著”的特點常常讓學生對電容仍保留著一絲神秘和距離感.鑒于此,通過生活器具來開發校本實驗,引入課題,讓學生切身感受電容的這種特有能力顯得必要而必須.

2.1 水杯→萊頓瓶,生活器具→實驗器材轉型中提升實踐經驗

在引入新課時,筆者出示一個外面包了一層鋁箔紙的普通玻璃水杯,模仿中央電視臺“是真的嗎?”節目,投影探究1:水杯也能用來儲存電荷,是真的嗎?

圖1

演示實驗1(教師演示,1名學生配合演示):如圖1,教師一手把該玻璃水杯里外分別靠緊手搖起電機的兩個起電球,一手搖起電機3~4圈后取下水杯并轉交到某學生手上,讓該學生另一手觸碰杯內壁,學生明顯感覺到電擊.

演示實驗2:教師出示一個成品電解電容器,讓它的正負極分別搭接6節串聯后的9 V鋁電池完成充電,短接電容器兩引線,產生強烈的火花和電擊聲.

圖2

演示實驗3:教師出示上述水杯的內外結構,即杯子內外各有一層圍成一圈且緊貼著杯體的鋁箔紙,中間即為玻璃材質的杯體.然后對比出示上述成品電容的實物拆解體——兩層鋁箔之間夾有一層浸潤過電解液的絕緣紙,如圖2.

教師引導學生給出電容器的定義:在兩個相距很近的平行金屬板中間夾上一層絕緣物質——電介質,就形成了電容器.

教師出示兩塊鋁質圓盤平行放置(中間空氣),并請學生理解這也構成了電容器.

設計意圖:物理來源于生活,起始于實驗.物理史上最原始的電容器就是萊頓瓶,讓學生觀察用水杯簡化后的萊頓瓶實驗和結構,既是一次從生活到實驗的物理學科過渡,也是對電容器歷史的溯源,而且可以結合成品電容器火花的聲視沖擊和拆解體帶給學生難忘的“電容器能儲存電荷及其結構”實踐經驗,強化了學生“電容器”的物理觀念.

2.2 二極管發光實驗,操作體驗豐富學生實踐經歷

上述的演示實驗其實已經展現了電容器的充放電過程,但這種體驗是間接的,因此筆者安排每2位學生一組進行分組實驗.

學生實驗(電容器充放電實驗):9 V鋁電池1枚、10 V耐壓值電解電容1個、紅藍發光二極管1個,并說明電解電容和發光二極管長正短負的引腳特征.

學生闡述實驗現象:二極管發光會持續一段時間,但亮度會越來越微弱.

教師說明:亮度變弱即電流越來越小.

設計意圖:從實踐意識視角來審視物理教學,學生能進行操作體驗肯定要比觀察演示實驗更具效果,因為這是學生主動的參與,是一種具生認知過程.雖然僅是一個簡短的“搭搭碰碰”,但學生對電容器的充放電過程有了更深的體會,而且有了更為深入的發現:放電過程的電流會越來越小.這也為后續深入研究電容器的充放電作了鋪墊.

2.3 充放電定量演示儀,完成電容器充放電過程的理論和實驗剖析

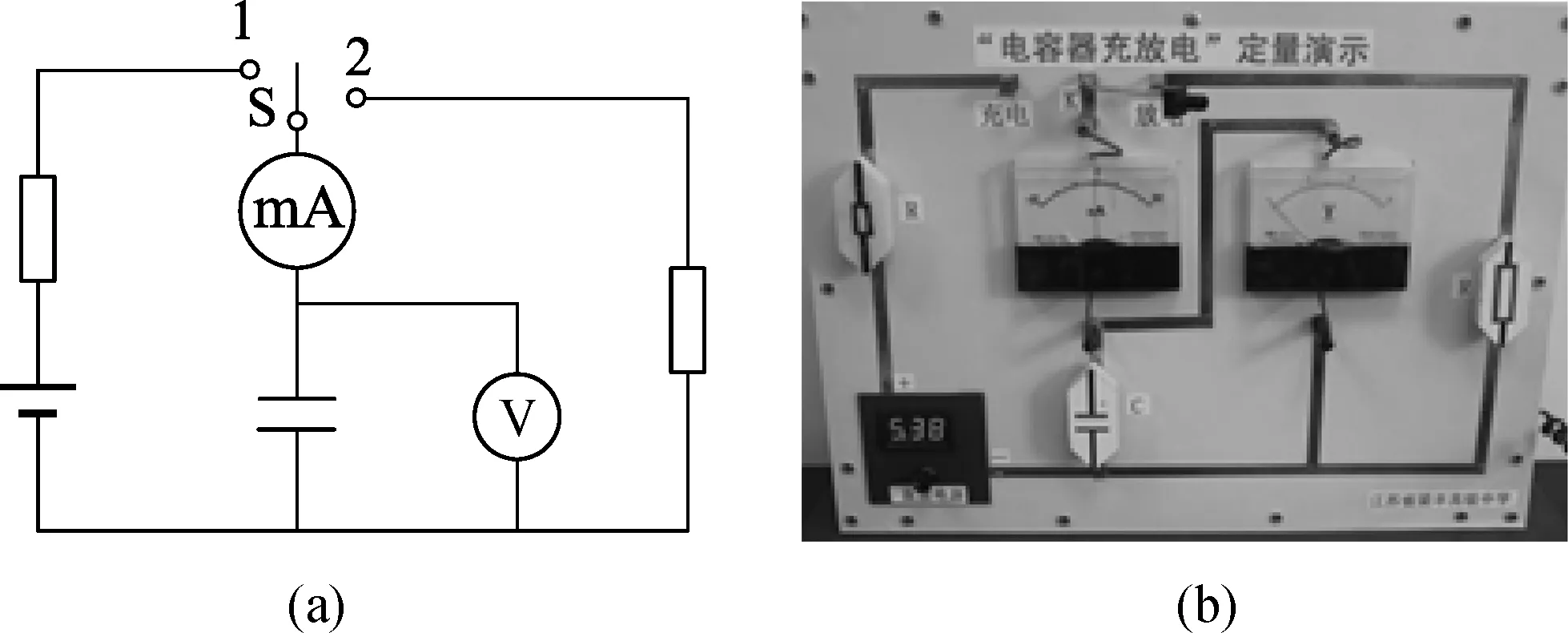

前面多個實驗,已讓學生對電容器充放電有了較為豐富的體驗,但由于電容器的充放電的電學變化特征一直是學生理解上的難點,僅是理論分析往往讓學生如鯁在噎,難以下咽.因此,筆者投影圖3(a)圖并出示自制教具“電容器充放電定量演示儀”[圖3(b)圖]來完成“探究2:電容器的充放電過程”.

演示實驗:把單刀雙擲開關分別打向1充電、2放電,兩邊學生分別觀察毫安表和電壓表的示數變化,并注意毫安表的指針偏轉方向.

圖3

實驗現象:充電過程中,毫安表先突然向右偏轉,然后慢慢減小并回到0,電壓表逐漸增大直到電壓表示數等同于穩壓電源電壓(LED顯示屏數字);放電過程中,毫安表先突然向左偏轉,然后慢慢減小并回到0,電壓表逐漸減小直到電壓表示數變為0.

到此,請學生結合實驗現象思考充放電過程中電容器的帶電量、板間電壓、電場的變化特征,以及能量轉化特點.

學生分析得出:充電過程,帶電量Q增加,板間電壓U增加,場強E增加,電源的電能→電容器中的電場能;放電過程,帶電量Q減少,板間電壓U減小,場強E減小,電容器中的電場能→其他形式的能量.

教師補充:當充電結束時,電壓等于電容器兩端電壓,充電電流消失;當放電結束時,正、負極板所帶電荷全部中和,放電電流消失.而且,電容器兩極板所帶電荷量一定相等,電容器所帶電量只統計其中任一極板的帶電量.

設計意圖:電學,一直是高中生相對難學一塊內容,其原因之一是相關知識的抽象和規律的多維理解.因此,用真實而可視化的實驗過程來彌補上述不足顯然是不二的選擇,電表的偏轉也讓相關電學量變化特征的解釋顯得水到渠成.

2.4 定量探究電容器帶電量與充電電壓關系,建構“電容”的定義過程

人教版3-1教材上關于電容定義式的得出利用了與水杯截面積的類比得出的,但在很多一線教師課堂常能看到學生難以實現電容與截面積的思維跳躍.筆者認為這可能與教材的教學思路沒有充分地體現電容定義的建構過程有關.因此,筆者嘗試了自制教具“電容器充放電定量演示儀”結合傳感器來定量突破“探究3:電容器帶電量與充電電壓的關系”.

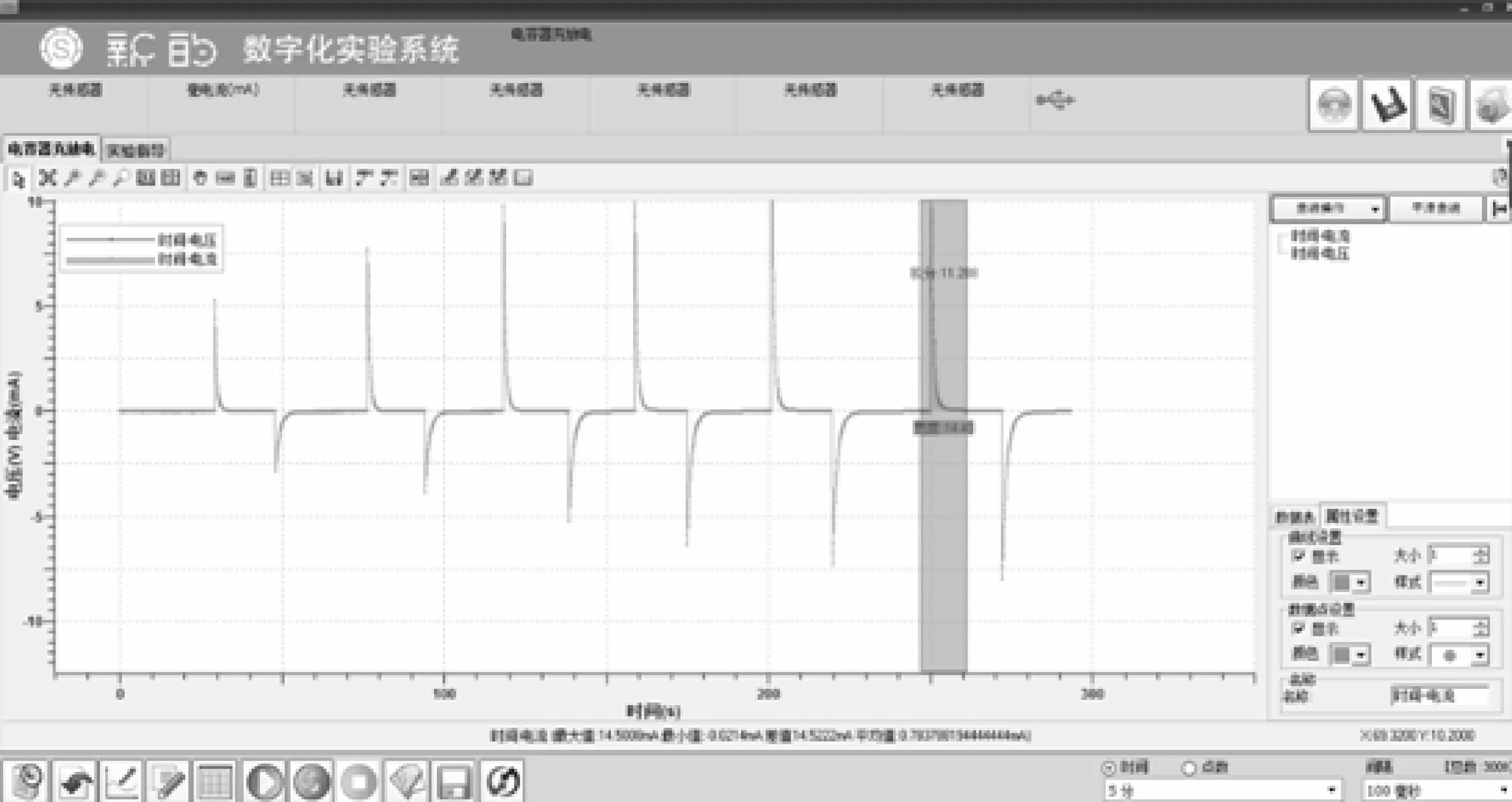

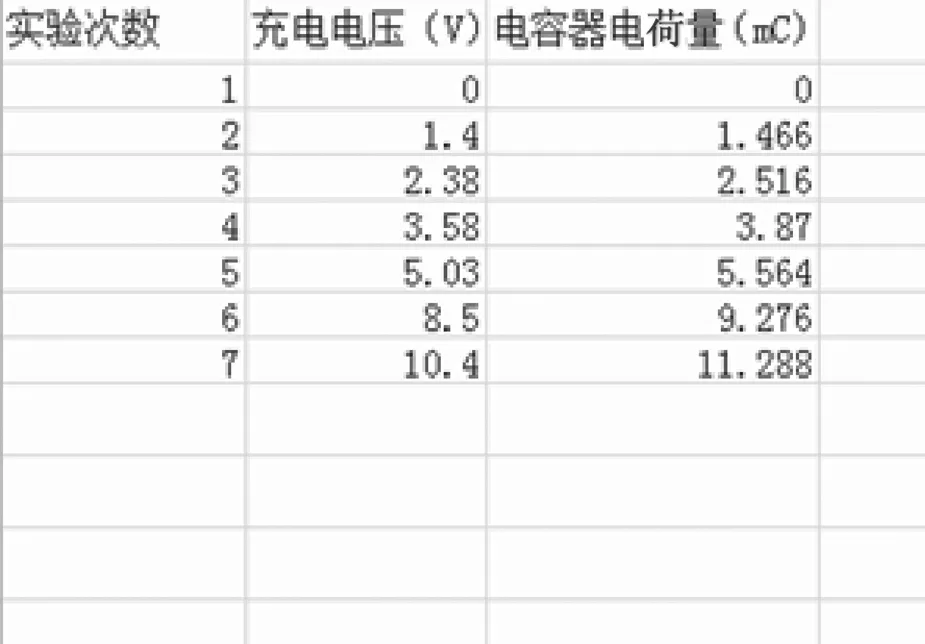

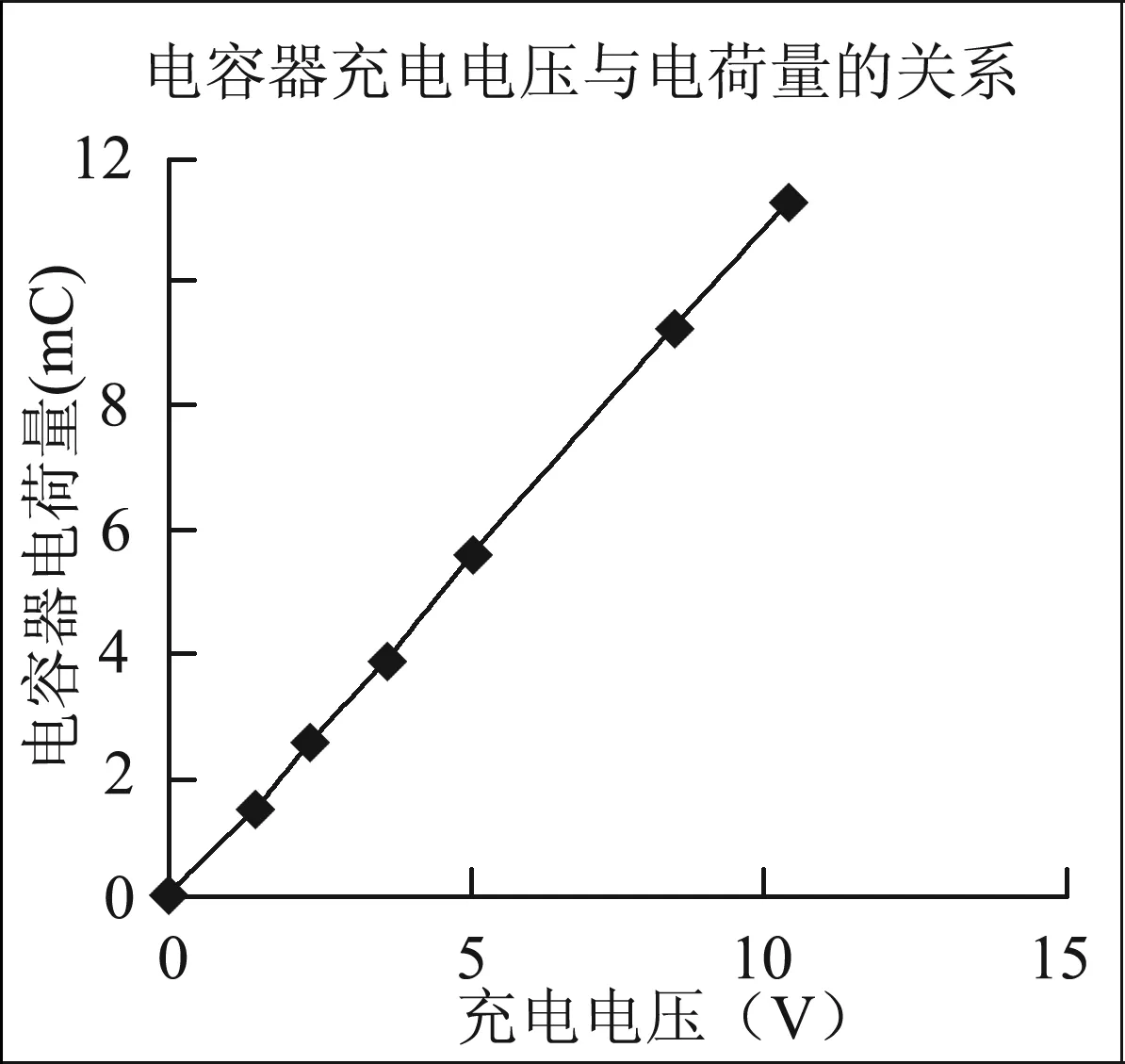

演示實驗:首先把“探究2”中的毫安表、電壓表替換為電流、電壓傳感器,采用數據采集器分別采集6個不同充電電壓情況下的電流-時間(i-t)圖像,如圖4,并記錄LED顯示的電壓數值.

圖4

圖5

啟發學生思考得出:在v-t圖像中,圖線與坐標軸圍成的面積代表位移,這是因為位移x=vt,那么i-t圖像中,根據Q=it得出i-t圖線與坐標軸所圍面積應表示電荷量Q,如圖5.

教師提示并演示,圖像面積在數學上可以理解為積分,而這可以通過傳感器軟件圖線積分功能來實現,如圖4中的陰影部分的i-t圖線所圍面積.

教師引導:一次充電電壓對應一次電容器的帶電量,兩者的關系如何直觀的體現?(學生普遍想到了圖像法)

教師借助EXCEL完成數據的輸入和Q-U圖線的得出,如圖6.

圖6

教師引導學生思考:圖像顯示,在誤差允許范圍內,一條過原點的傾斜直線,體現了電容器帶電量與充電電壓成正比關系,該比例常數,即圖線的斜率應該體現了該電容器(下文稱電容器1)某種特殊的物理性質,那么是不是存儲電荷本領的性質呢?

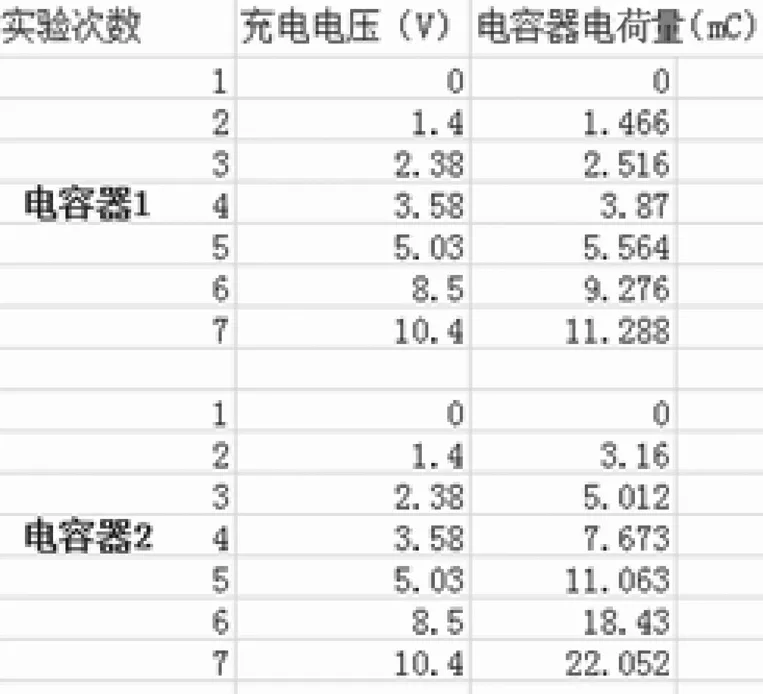

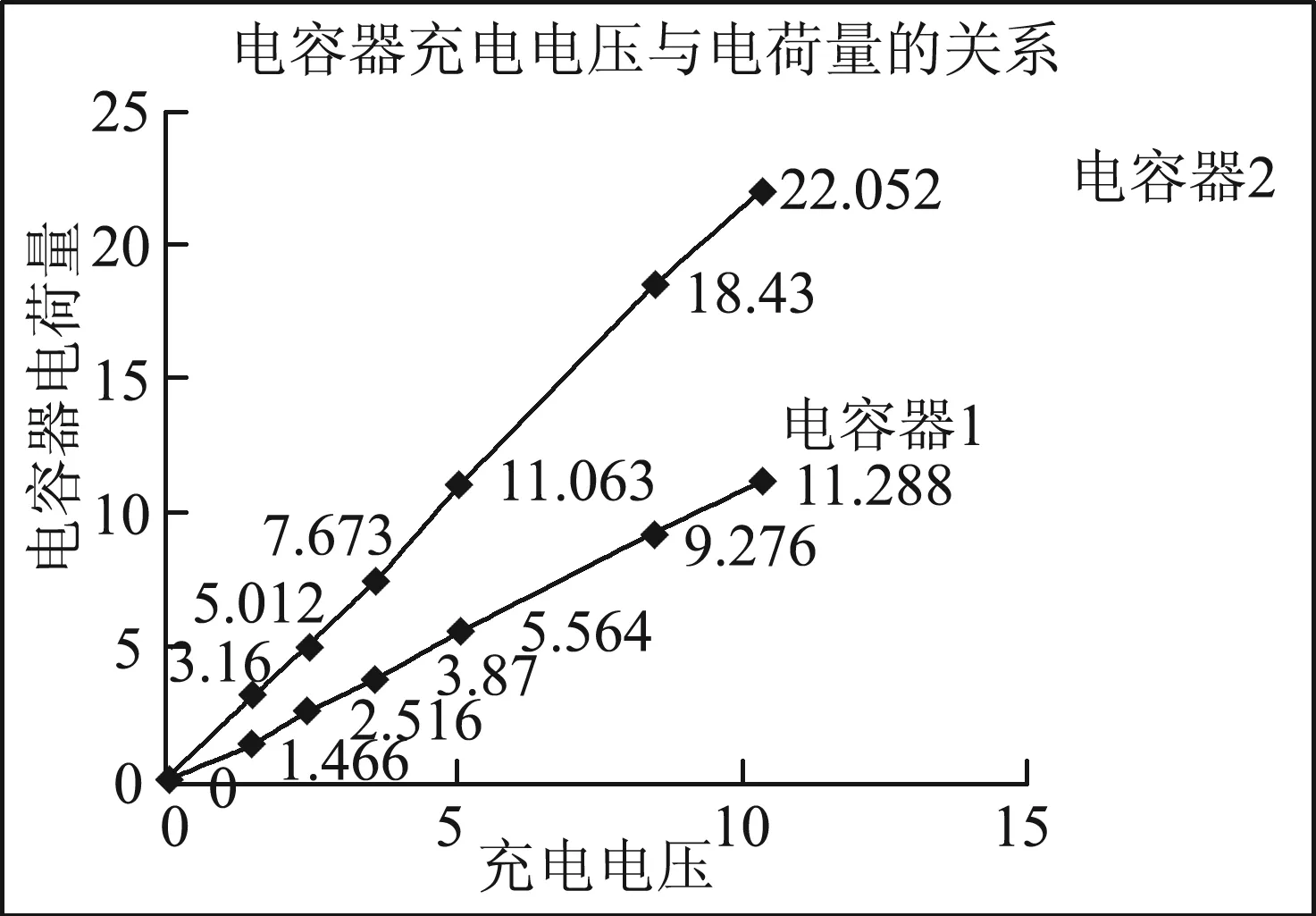

教師說明,一個電容器的帶電量與充電電壓成正比關系也許還不夠充分說明電容器某種特殊的物理性質,不妨換用一個電容器(下文稱為電容器2)再次完成上述實驗并作圖對比,投影教師課前已實驗獲取的如圖7EXCEL表格.

圖7

教師取下“電容器充放電定量演示儀”上的電容器,讓學生讀取電容器1的電容值 “1000 μF”并結合EXCEL體現的比例常數進行驗證:1.466 mC/1.4 V≈1000 μF,再次說明電容這一物理量的引入的確是為了量化儲存電荷的本領.

設計意圖:借助自制教具和DIS傳感器實現數據的采集過程,繼而電容器充電電壓與帶電量的正比關系在EXCEL表格中一目了然,而直線斜率來體現某一物理量,這是學生再熟悉不過的.顯然這樣的教學處理,定性到定量,更為尊重學生的認知規律,是一次非常成功的教材二次開發,更是一次成功的物理概念建構過程.

2.5 定性、定量兩種方案實驗探究電容的影響因素,助推物理思維進階

電容器的電容體現了儲存電荷的本領,不隨帶電荷量和充電電壓而改變,那么電容有哪些因素來決定?投影探究4:影響平行板電容器電容的可能因素.

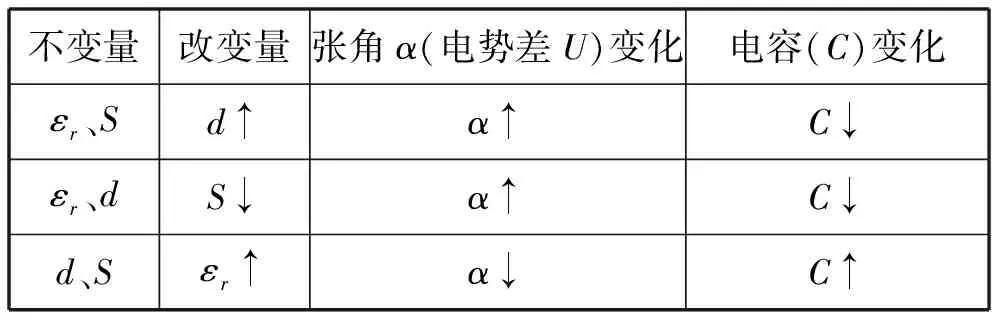

教師引導學生猜測可能因素,比如:兩平行板的板間距離、正對面積和插入的電介質等,并得出實驗方法:控制變量法.并提示電容的測定有兩種方案:間接測量和直接測量.

圖8

實驗器材:平行板電容器(邊緣貼有一圈絕緣膠布)、手搖起電機、靜電計(又稱電勢差計,張角α對應電勢差U)、暖風機、導線兩根,如圖8.

教師說明和演示:首先解釋本方案中增加暖風機和平行板電容器邊緣膠布的用意,因為蘇南地區4月清明期間空氣潮濕,若是陰雨天漏電更為嚴重,而這6個改進措施可以非常有效地在電容器周圍形成干燥的空氣環境,確保實驗的成功,即使是在下大雨的天氣里.投影空白實驗表格,依次控制兩個不變量,演示某一物理量與電容的關系,觀察張角的變化,從而確定電容的變化.

表1

根據表格所填內容,教師啟發學生得出結論:平行板電容器的電容與電介質、正對面積成正相關關系,與極板間距離成反相關關系.那么是不是與相關可能因素成對應正比和反比關系?即提示學生需要進行定量研究.

方案2:直接測量.利用數宇電容表探究平行板電容器的電容的影響因素,如圖.

圖9

實驗器材:兩塊完全相同的電子制作線路板(銅板且含有兩根引線),4塊兩塊完全相同的泡沫板,數字電容表一個,如圖9.

教師引導學生結合實驗器材思考和得出控制變量法下的倍量實驗方案,后續投影教師課前已完成的實驗數據和圖像,如圖10.

圖10

教師引導學生思考得出該定量探究方案的可能誤差來源:兩根引線間的電容、銅板間泡沫板形成的空隙距離、空氣的潮濕程度,等等.

圖11

教師結合實物展示和說明不同的電介質做成的成品電容,正對面積的改變做成可變電容,并對標注的電壓值說明是電容器的額定電壓.結合空調外機的線路版(如圖11)、照相機閃光燈、鍵盤、觸摸屏展現電容器在實際生活中的應用.

設計意圖:平行板電容器電容影響因素定性探究實驗常受困于天氣條件,漏電最本質的問題是空氣潮濕,因此常用的方法是用吹風機吹平行板表面,但這種方法在陰雨效果甚微.筆者發現這是因為吹風機的風口面積太小導致被烘干的空氣體量太少,換用出口面積大近10倍的暖風機,立竿見影,而在平行板邊緣用絕緣膠布包起來則可以盡量避免邊緣漏電.筆者也曾考慮過使用數字電容計來探究平行板電容器電容影響因素,但考慮到這樣的實驗方案距離教材可能有點過遠了,而且從定性→定量探究過程更符合學生的認知規律.考慮到課時的限制,筆者在啟發學生定量探究方案之后投影了課前已完成的探究數據,讓學生在數據中體會電容的決定式,實現在方案視角轉換中完成物理思維的進階和科學態度的提升.

2.6 結合原始物理問題,問題解決中完成知識應用和責任認同

物理知識與規律的學習,最終指向應該是學以致用,為人類的生產、生活服務,在問題的解決中提升學生的科學責任意識.因此,若能結合相關原始物理問題,提供實際物理情境,實踐意識的提升就有了良好的運行載體.

筆者考慮到平行板電容器電容影響因素定量探究實驗中僅是投影了測定電容的圖片,因此若能在實際情境應用中加以實際測定,既可以讓電容決定式得到應用,又能彌補前面的不足.鑒于此,筆者安排思考與應用如下.

圖12

王師傅是某校的一名水電工,他一天要檢查自來水水塔里水位好幾次,水塔很高,如圖12,他想如果有個能自動測定水位高度的儀器就輕松多了!

若把自來水視作絕緣體,你能應用學習的電容器的知識幫助他設計一下嗎?

教師引導學生觀察驗電計其實也是一個電容,電介質為空氣,而且可以通過數字電容計測定,加以借鑒應用,即可把自來水當電介質,并在水塔外表和中央創設兩個電極,形成隨著水位高度變化而電容變化的電容器.

圖13

演示實驗:使用飲料瓶加一個出水管來模擬水塔用水,在飲料瓶外部裹上一層鋁箔紙,瓶中央插上一根細細的銅棒形成兩個電極,如圖13,連接數字電容計探究放水時水位變化導致電容的變化,發現某一確定的水位對應一個電容值,隨著水位的下降,水面上方的電介質更替為空氣,電容值不斷減小.

設計意圖:這個思考題,源于生活實際問題,但這個演示實驗既讓學生對電容器的決定式學以致用,又讓學生體會了物理就在身邊,就在生活中,就在你的創新和創意中.實驗器材都是我們司空見慣的東西,能用來在課堂上呈現和應用物理規律比起高大上的儀器顯然更能貼近學生,更能強化學生的科學責任的學科認同.

2.7 研究性作業延伸學術性學習過程,實現科學態度的端正和強化

課堂簡短的總結后,并不是相關學習的結束,加以合理的作業布置可以有效地延伸課堂時空,讓學習繼續進行.鑒于此,安排作業如下.

(1) 請利用學校實驗室配備的電容測量儀完成以下兩個研究性學習.

① “平行板電容器電容的影響因素”的定量探究,并分析引起誤差的可能因素;

② 水塔模擬器的水位高度與電容值對應表.

(2) 網上查閱電容器在生產、生活中典型應用.

物理的學習,應該從生產、生活中來,最終還是要回到為生產、生活服務,這就要求學生有科學的研究態度,而完成課后的研究性學習顯然是一個絕佳的載體,從研究方案的確定、數據采集,到研究報告的撰寫無不可以發揮這樣功效.

實驗情境的校本開發的生命力在于應用到課堂中去,把物理現象和規律更好地展現在學生面前,真正指向學生實踐意識的有效提升,實現教材的二次開發和思維的可視化.當然,一次次或大或小實驗情境的校本開發或者改進,常常需要教師為了實驗的成功一而再,再而三的嘗試和修正,因此主動和積極創新意識不可或缺.

本文系江蘇省教育科學“十二五”規劃2015年度重點課題“核心素養導向的高中物理圖景教學實踐研究”(編號:B-b/2015/02/133)和江蘇省中小學教研2015年度立項課題“新課程高中物理試題探究能力考查的應用研究”(2015JK11-L085)階段性成果之一.

2017-04-12)