方框法在初中電路連接問題中的應用

陳 鈺

(江蘇省海門市臨江新區實驗初中,江蘇 海門 226100)

方框法在初中電路連接問題中的應用

陳 鈺

(江蘇省海門市臨江新區實驗初中,江蘇 海門 226100)

初學電路的初中學生,由于錯誤前概念的干擾和對抽象電路的陌生,電路連接的諸問題對他們來說是難點.為此,筆者特意創造了方框法,本文主要介紹方框法的規則及使用方框法分析和解決電路連接問題的解題過程.

電路連接問題; 方框法; 問題解決

電路連接問題是電路學習的重點和難點,是進行電路實驗,探索電路規律,分析和解決電路問題的基礎.而電路連接中的諸如判斷電路的連接情況、電路圖與實物圖的相互轉化、補線與改線、根據電路狀態填開關狀態或電表、電路設計、判斷電壓表測電路哪兩端電壓等問題離學生的生活較遠,又帶有一定抽象性,于是成了初學電路初中學生的第一道障礙.面對以上這些問題,他們往往無所適從,出現胡畫亂連、想當然分析判斷、甚至無從下手等現象.這不僅挫傷了學生進一步學好電學的信心和勇氣,還造成了他們頭腦中電學難學的印象.為去掉這塊“絆腳石”,使學生能順利進行電路學習,保護其學習興趣.筆者受“電路就是一個框”的啟發,在傳統“走電路”的基礎上創造了方框法,使其成為解決電路連接系列問題的“腳手架”.方框法分為兩類,一類“電路的框”,另一類 “電壓表專用的框”.本文主要采用一示例一分析的方法,展現方框法解決電路連接問題的特點,供讀者參考.

1 電路的框

1.1 總體規則

從電池正極出發,用鉛筆沿電路描線構成框到負極.若同時與各個燈(或電阻)構成一個框到負極,燈(或電阻)串聯.若分別與各個燈(或電阻)單獨構成框到負極,燈(或電阻)并聯,各個框都框到的地方是干路,各自框到的地方是支路.后面的框對前面已有的框不影響,不破壞,各個框獨立.框到的線路接通(理想電流表相當于導線),沒框到的線路斷開(理想電壓表相當于斷路),否則會出現斷路和短路,其中被短路的對象會出現單獨與純導線構成框的情況.

1.2 典型例題分析

1.2.1 判斷電路的連接情況

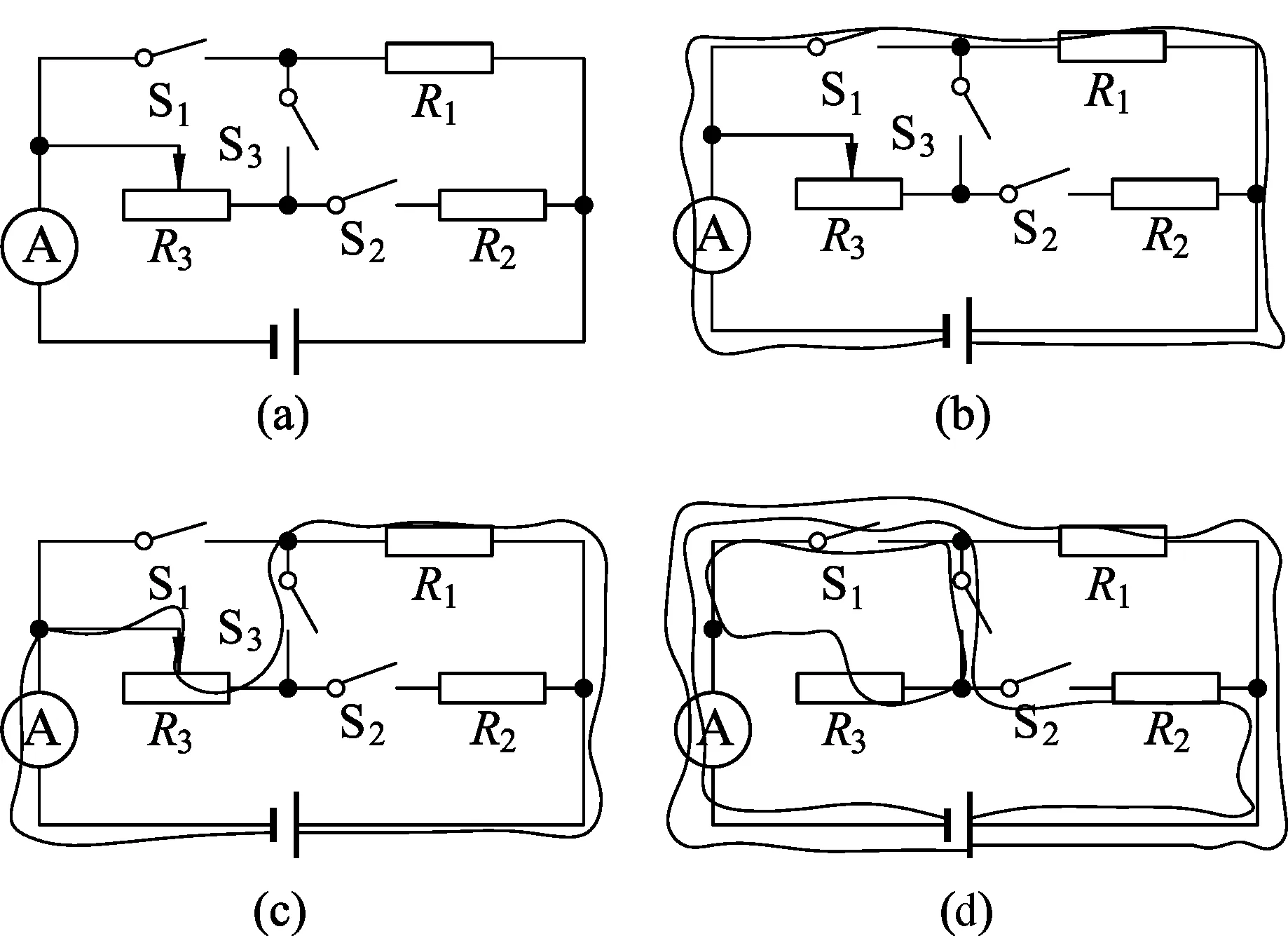

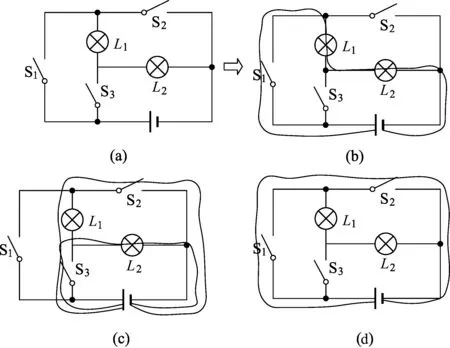

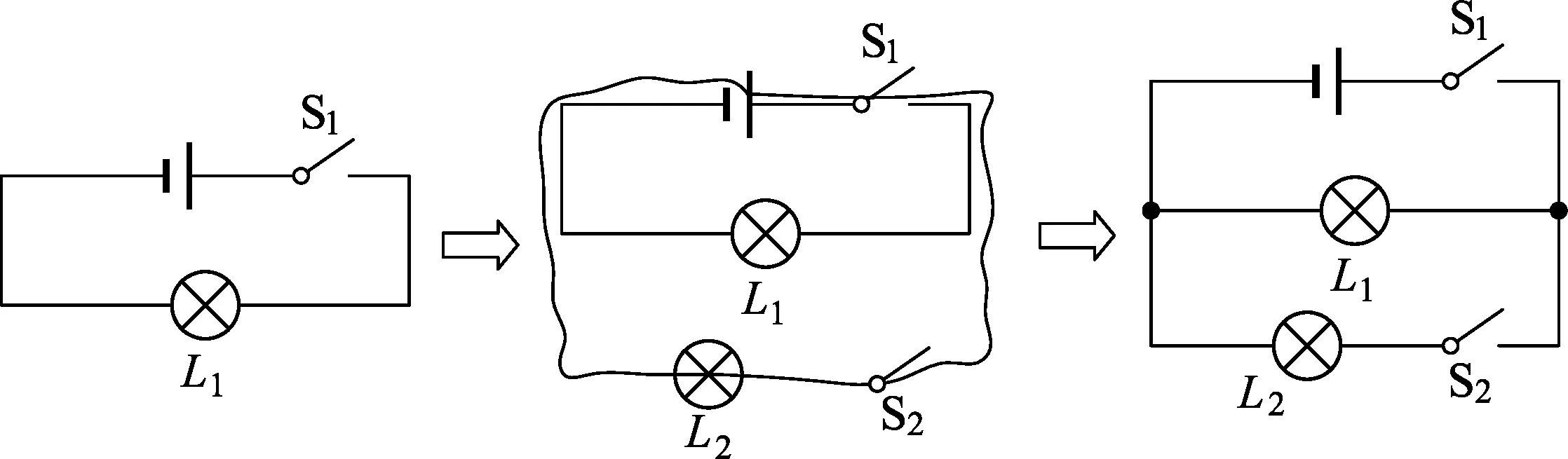

例1.如圖1(a)所示的電路,分別判斷只閉合開關S1、只閉合開關S3、開關S1、S2、S3都閉合時電路的連接情況.

圖1

分析: ① 只閉合開關S1,如圖1(b)所示,從電池正極出發沿線路只能與R1、電流表構成框到負極;② 只閉合開關S3,如圖1(c)所示,從電池正極出發沿線路與R1、R3、電流表同時構成一個框到負極,R1、R3串聯; ③ 開關S1、S2、S3都閉合,如圖1(d)所示,已發現R3與純導線構成框,R3被短路,去掉,剩余的電路滿足:從電池正極出發沿線路可以分別與R1、R2單獨構成框到負極,R1、R2并聯,而電流表因處在兩次框都經過的線路上,故測干路電流.

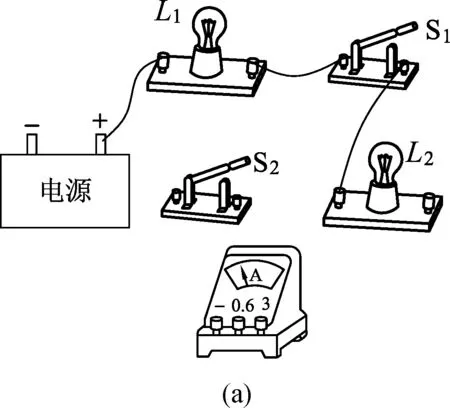

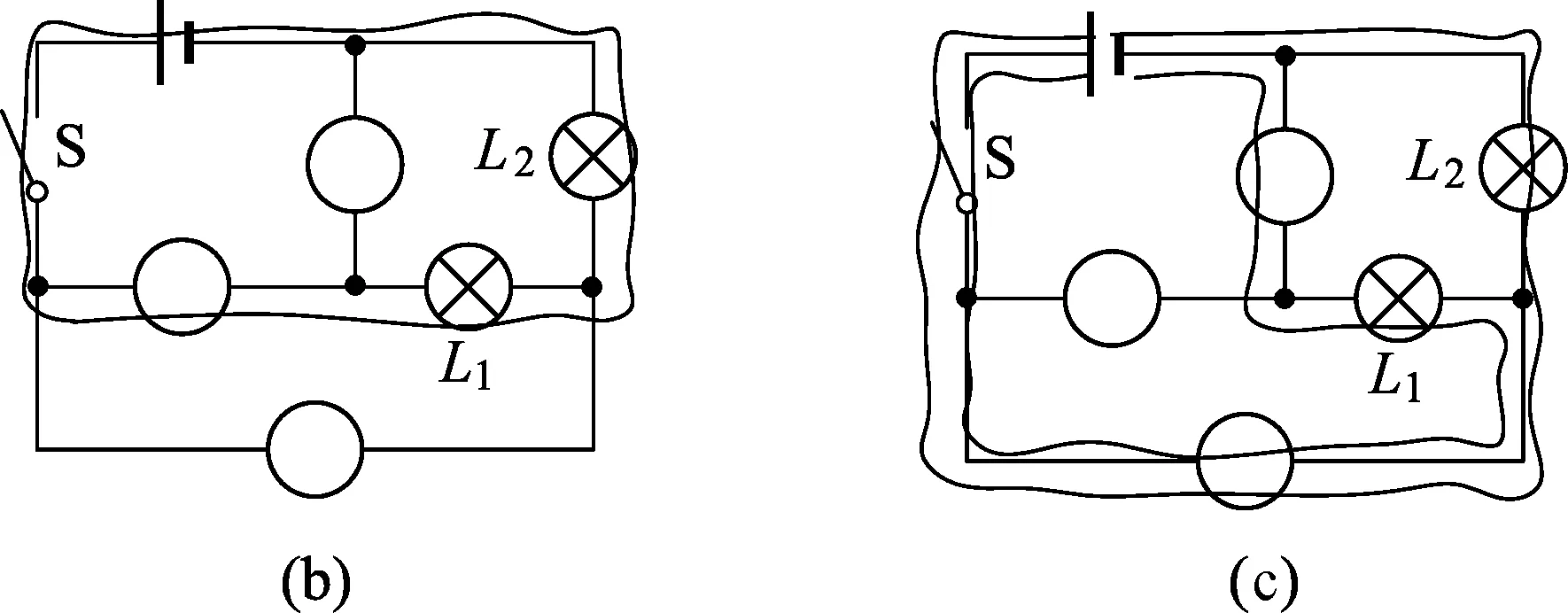

例2.如圖2(a)所示的電路,分別判斷斷開S1、S2,閉合S1、S2,斷開S1閉合S2時電路的連接情況.

分析: ① 斷開S1、S2,如圖2(b)所示,從電池正極出發沿線路同時與L1、L2、L3構成框到負極,實現串聯; ② 閉合S1、S2,如圖2(c)所示,從電池正極出發沿線路可以單獨與L1、L2、L3各構成一個框到負極,所有線路都框到,且不存在哪個燈單獨與導線構成框的情況,即不存在短路,實現并聯; ③ 斷開S1閉合S2,如圖2(d)所示,已發現L1、L3串聯整體一起與導線構成框,被短路,剩余的電路電池單獨與L2構成框,只有L2亮.

圖2

1.2.2 電路圖與實物圖的相互轉化

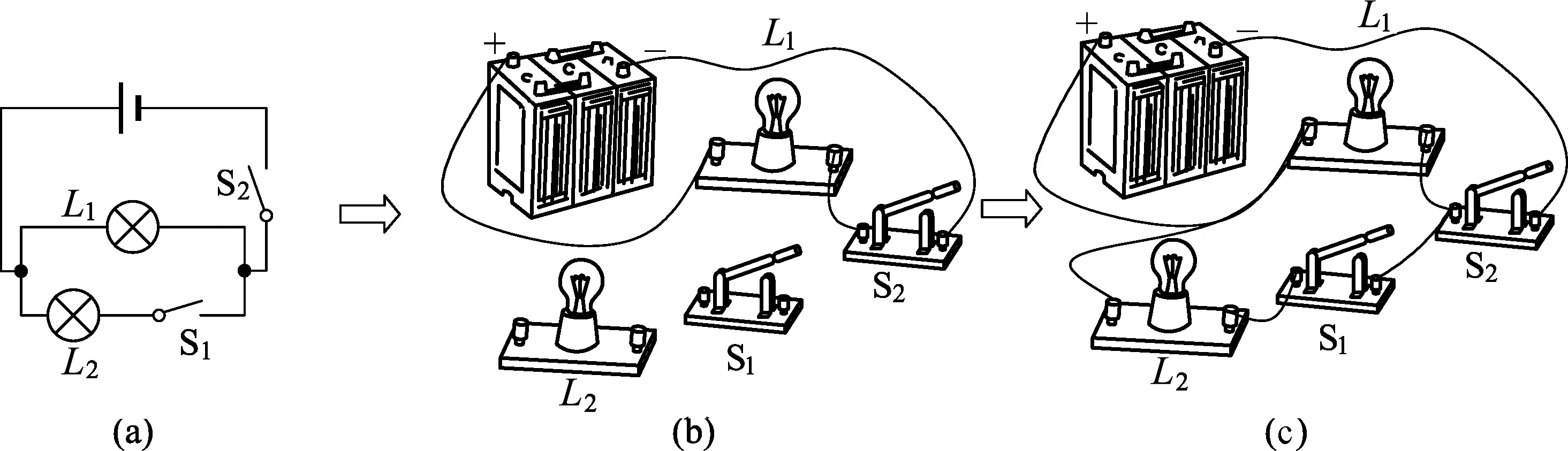

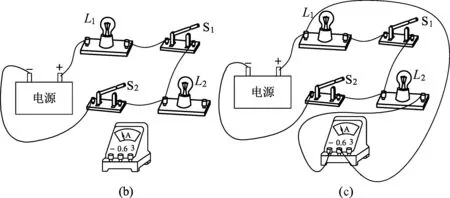

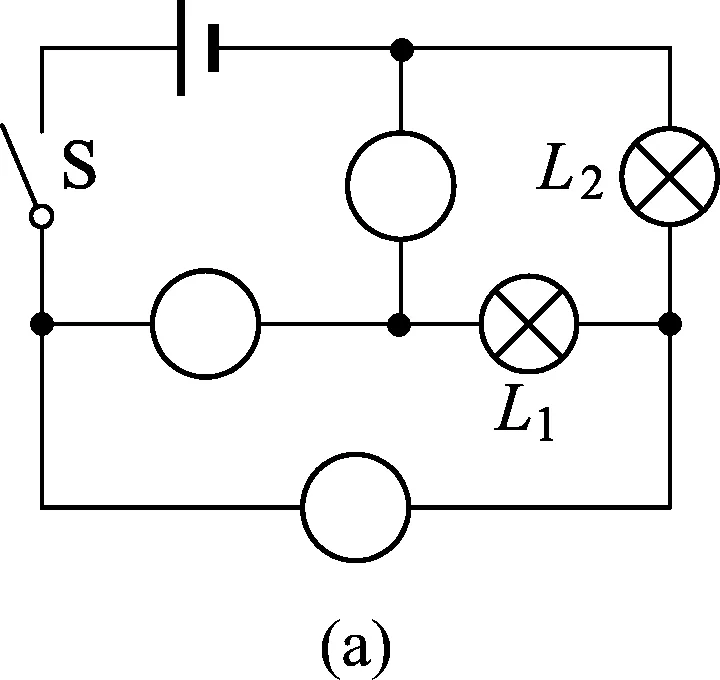

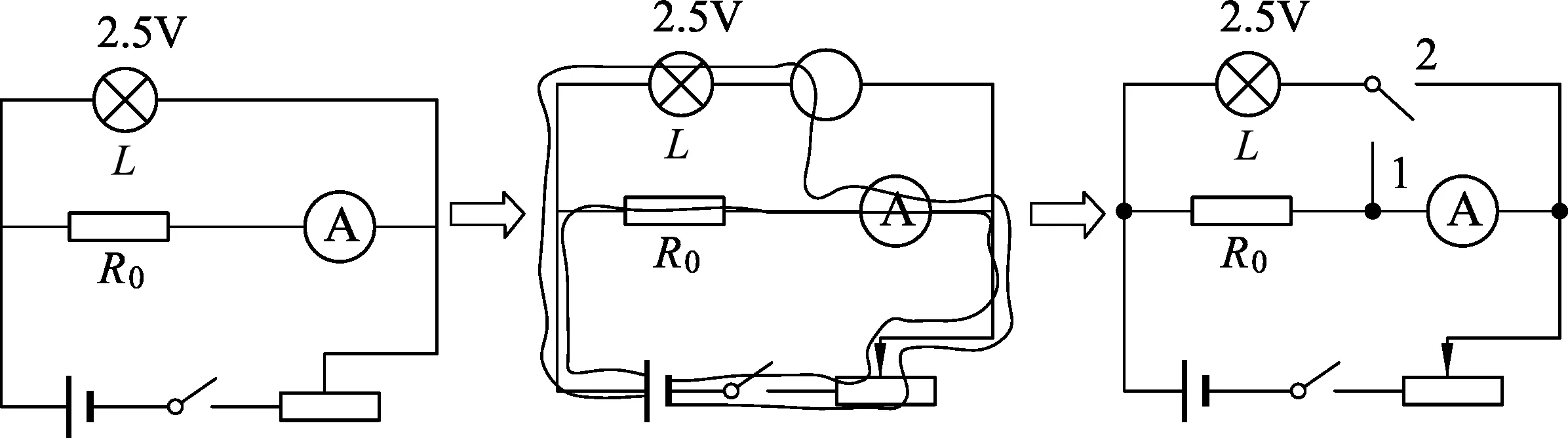

例3.將如圖3(a)電路圖轉化成實物圖.

分析:對照電路圖,框兩次.第1次框,如圖3(b)所示,從電池正極出發,畫線依次經過L1、S2到負極;第2次框,如圖3(c)所示,盡可能利用第1次框已有線路,又不破壞第1次框,即借用正極到L1左邊接線柱的線路,但不過L1,而是另從L2、S1過,后同經S2到負極.

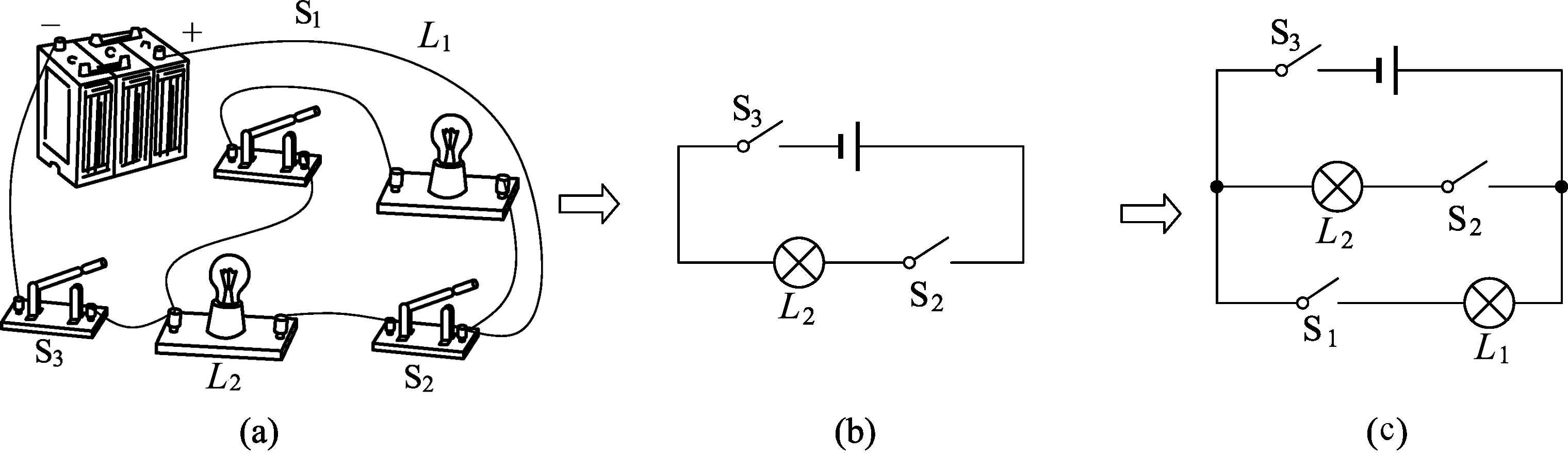

例4.將圖4(a)實物圖轉化成電路圖

分析:對照實物圖,框兩次.第1次框,如圖4(b)所示,從電池正極出發,筆畫線橫平豎直,依次經S2、L2、S3到負極;第2次框,如圖4(c)所示,再從電池正極出發開始畫,在利用第1次框線路基礎上,另畫線路過L1、S1,也經S3到負極.

圖3

圖4

圖5

1.2.3 補線、改線

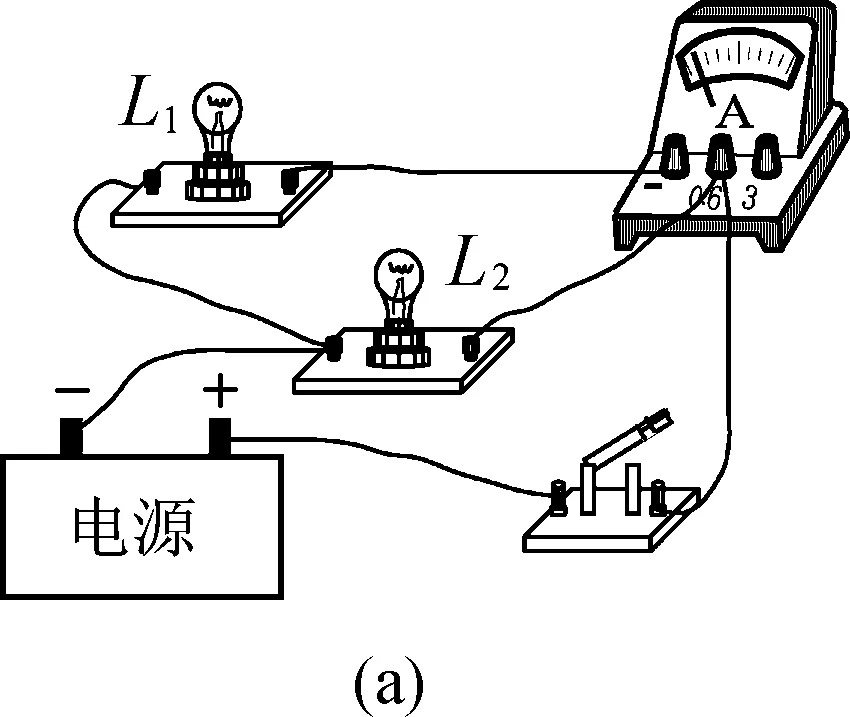

例5.請用筆畫線代替導線把圖5(a)中的實物圖連接完整,要求:兩個小燈泡并聯,開關S1控制L1,開關S2控制兩個燈,電流表測L2電流.

分析:補線思路是從電池正極出發分別與兩個燈單獨構成框到負極,S1只與L1在一個框內,電流表只與L2在一個框內,兩次框都要經過S2.按思路:第1次框,如圖5(b)所示,從電池正極出發,利用已有線路,用鉛筆繼續畫經過S2的線到負極;第2次框,如圖5(c)所示,繼續利用已有線路,從L1左邊接線柱另畫線過電流表、L2,也經S2到負極.

圖5

例6.如圖6(a)所示的實物圖: (1) 只需改變一根導線,使電流表測干路電流; (2) 改兩根導線,使電流表測支路L2中電流.在要改接的那根導線上打個“×”,再畫出改接的線.

圖6

分析:按要求,改線思路是: (1) 兩次框都要經過電流表; (2) 只讓電流表與L1在一個框內.(1) 第1次框,如圖6(b)所示,從電池正極出發,與開關、電流表、L1構成框到負極;第2次框時,也要從電流表正入負出,經L2到負極,要改的線和要補的線顯露.(2) 第1次框,如圖6(c)所示,從電池正極出發,讓開關、電流表、L2構成框到負極;第2次框時,不能經過電流表,可借電流表的正接線柱直接連L1,到負極,要改的線和要補的線顯露.

1.2.4 填開關狀態或電壓表、電流表

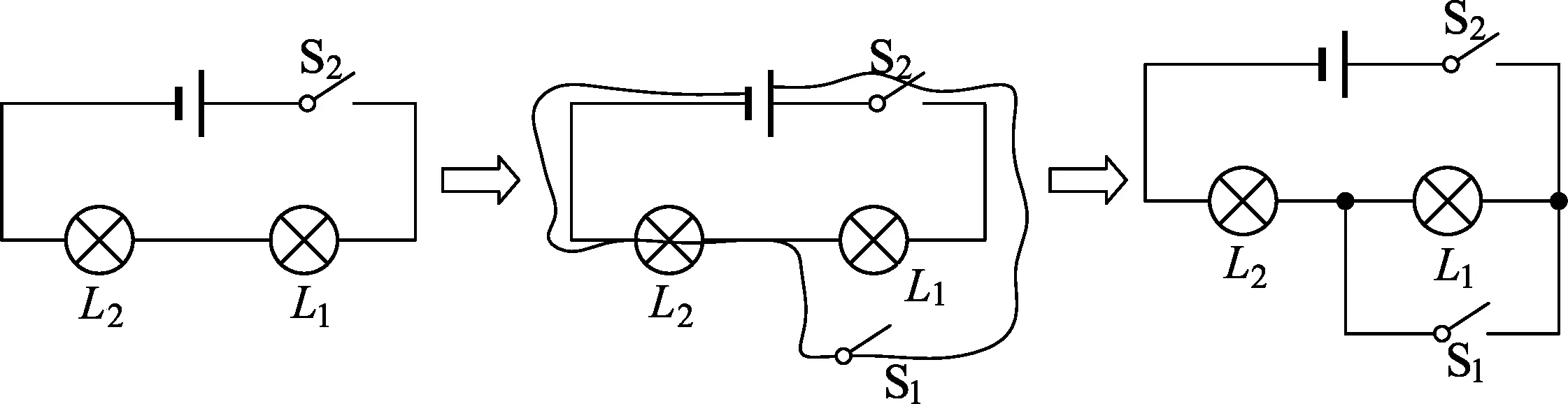

例7.如圖7(a)所示的電路中,要使兩個燈串聯,應閉合開關________;要使兩個燈并聯,應閉合開關________.若同時閉合開關________,會造成短路.

分析:要使兩個燈串聯,如圖7(b)所示,從電池正極出發沿線路同時與兩個燈構成框到負極,框到的地方開關閉合,未框到的地方開關斷開,即開關S1閉合,S2、S3斷開;欲使兩個燈并聯,如圖7(c)所示,分別與兩個燈單獨構成框到負極,框到的地方開關閉合,未框到的地方開關斷開,即開關S2、S3閉合,S1斷開;如圖7(d)所示,開關S1、S2閉合,出現電池單獨與純導線構成框的情況,即造成短路.

圖7

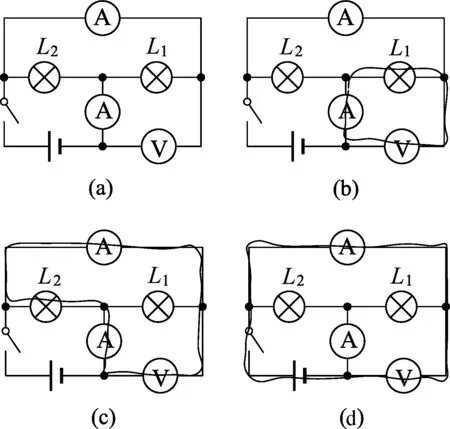

例8.在圖8(a)所示電路的圓圈內填上適當的電表符號,使之成為正確電路.

分析:要使之成為正確電路,不是串聯就是并聯.要使兩個燈串聯,如圖8(b)所示,從電池正極出發沿線路同時與兩個燈構成框到負極,框到的地方填電流表,未框到的地方填電壓表;欲使兩個燈并聯,如圖8(c)所示,分別與兩個燈單獨構成框到負極,框到的地方填電流表,未框到的地方填電壓表.填錯會出現斷路、短路.

圖8

1.2.5 電路設計

(1) 根據開關狀態和燈泡亮滅設計電路(1個電源、2個開關、2個燈、導線若干).

此處我們總結了一條設計規則:

① 先將“斷開的開關”、“不亮的燈”刪除.

② 從“一個開關閉合”的情況開始,閉合它哪個燈亮,就畫成:從電池正極出發,這個開關與這個(或兩個)燈構成一個框到負極.

③ 再關注“兩個開關閉合”的情況,閉合它們哪個亮,就畫成:再從電池正極出發,這兩個開關與這個(或兩個)燈構成框到負極.注:與第1個框相同的線路可以利用,不必再畫,必要時另起支路,但不破壞第1次框,兩次框可以相輔相成,開關、燈泡的下標可改.

例9.S2閉合、S1斷開,兩盞燈都亮;S2斷開、S1閉合,兩盞燈都不亮;兩個開關都閉合,L1不亮L2亮.按要求設計一個電路.

分析:按設計規則,將“斷開的開關”、“不亮的燈”刪除.如圖9所示,第1步S2閉合兩盞燈都亮:從電池正極出發,畫S2與L1、L2構成一個框到負極;第2步兩個開關都閉合L2亮:再從電池正極出發,另畫S2、S1與L2構成框到負極,整理如圖9.

圖9

例10.S1閉合、S2斷開,L1亮L2不亮;S1斷開、S2閉合,L1、L2都不亮;S1、S2閉合,兩盞燈都亮.按要求設計一個電路.

分析:按設計規則,將“斷開的開關”、“不亮的燈”刪除.如圖10所示,第1步S1閉合L1亮:從電池正極出發,畫S1與L1構成一個框到負極;第2步兩個開關都閉合兩盞燈都亮:因S1已與L1構成框,故在不破壞第一次框的情況下,只要再讓S1、S2與L2構成框即可.整理如圖10.

圖10

(2) 測電功率或測電阻的電路設計.

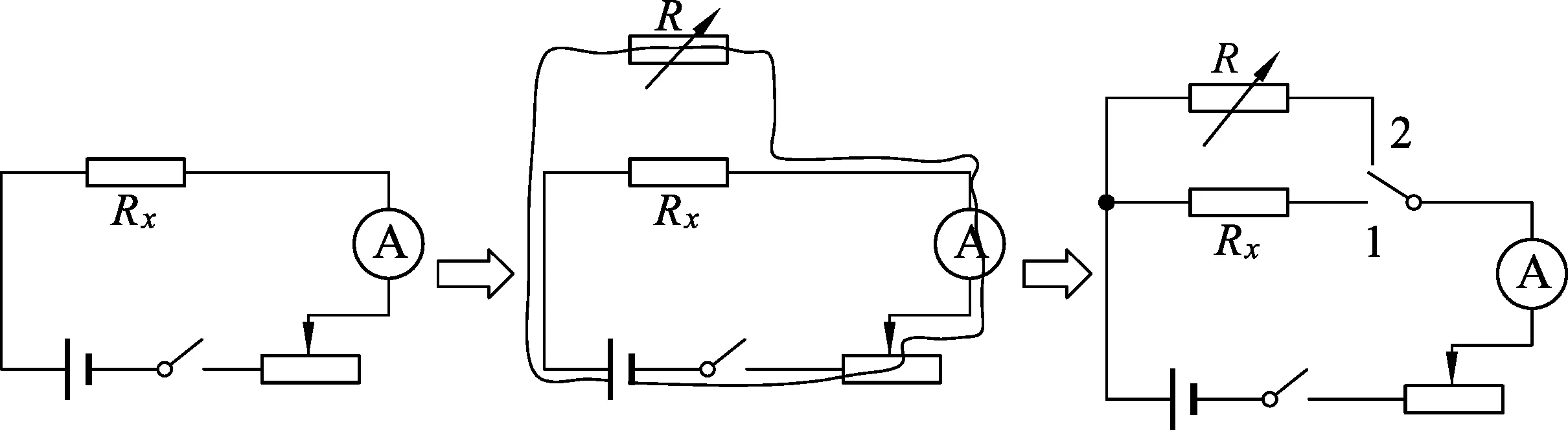

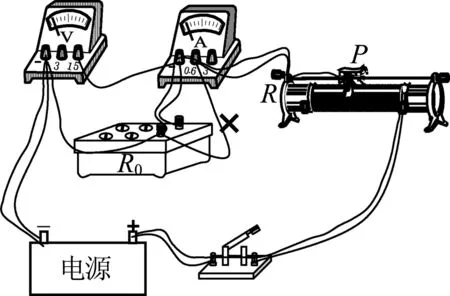

例11.“安阻法”測小燈泡的額定功率.

分析:所謂安阻法測小燈泡的額定功率,是指少了一個電壓表但多給一個已知阻值的電阻R0,讓它與電流表一起測量小燈泡額定功率.設計思路:要測小燈泡的額定功率,就必須使燈泡電壓達到正常發光時的額定電壓2.5 V,而這個2.5 V要問R0去借,所以讓小燈泡與R0并聯,而R0的電壓要靠它這個支路預算的電流獲得,故電流表應先測R0支路電流.要計算小燈泡的額定功率,還須讓電流表測干路總電流后算出小燈泡的額定電流.按設計要求,如圖11所示,第1組框,從電池正極出發,分別與L、R0各構成框到負極,讓電流表只處在R0框中;第2組框,再從電池正極出發,再分別與L、R0各構成框到負極,只是此次兩個框都要經過電流表,第2組框不影響第1組框;最后,在圖中圓圈兩次框的分流處添上單刀雙擲開關,整理成圖11.

圖11

例12.“等效替代法”測量定值電阻的阻值.

分析:所謂等效替代法測量定值電阻的阻值,是指使用電阻箱的阻值在電路電流或電壓相同的情況下替代未知電阻阻值.設計思路:先讓待測電阻和滑動變阻器串聯測出電流,而后讓電阻箱與剛才的滑動變阻器串聯,調節電阻箱,使電流相同,阻值等效替代.按設計要求,如圖12所示,第1步,從電池正極出發,分別與待測電阻Rx、電流表、滑動變阻器、開關構成框到負極;第2步,再從電池正極出發,另框電阻箱R、電流表、滑動變阻器和開關到負極;第3步,在圖中圓圈兩次框的合流處添上單刀雙擲開關,整理成圖12.此處亦可用電壓表測電壓等效.

圖12

2 電壓表專用的框——判斷電壓表測“誰”兩端電壓

2.1 總體規則

理想電壓表被認為是沒有電流通過的儀表,故分析電路時先可“摘除”,在明確電路連接后再“復原”,判斷電壓表測電路哪兩端電壓.

電壓表與“誰”構成一個框,它就測“誰”兩端電壓.但需注意兩點: 一是不能同時框到電池和燈泡(或電阻);二是不能再框到另一個電壓表.

2.2 典型例題分析

2.2.1 判斷電壓表測“誰”兩端電壓

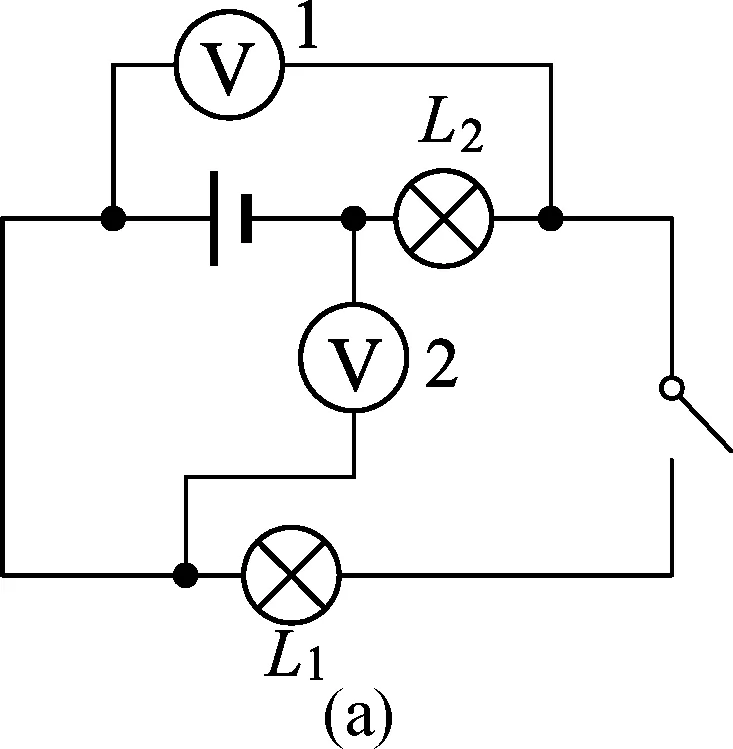

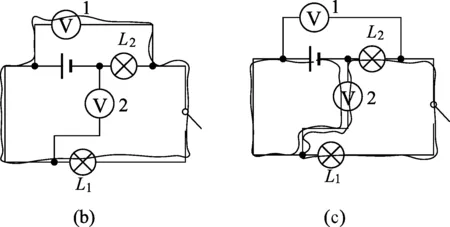

例13.判斷如圖13(a)所示電路中兩個電壓表測電路哪兩端電壓.

分析:將圖13(a)中的兩個電壓表“摘除”,判定電路是串聯.按規則判定電壓表測電壓.如圖13(b)所示,電壓表1只能與L1構成一個框,說明它就測串聯電路L1兩端電壓;如圖13(c)所示,電壓表2即可與電池構成框,又可同時與L1、L2構成框,說明它即測電池兩端總電壓,又測L1和L2兩端總電壓,恰好驗證了: “串聯電路兩端的總電壓等于各串聯部分兩端電壓之和”.

圖13

例14.判斷如圖14(a)所示電路中電壓表測電路哪兩端電壓.

分析:將圖14(a)中的電壓表“摘除”,判定電路為并聯.按規則判定電壓表測電壓.如圖14(b)所示,電壓表可以與L1構成框,說明它測L1支路兩端電壓;如圖14(c)所示,電壓表可以與L2構成框,說明它測L2支路兩端電壓;如圖14(d)所示,電壓表亦可與電池構成框,說明它也測電池兩端電壓.一個電壓表同時測3個電壓,驗證了“并聯電路兩端總電壓與各支路兩端電壓相等”.理想電流表可當成一根導線.

圖14

2.2.2 電路的框和電壓表專用的框結合

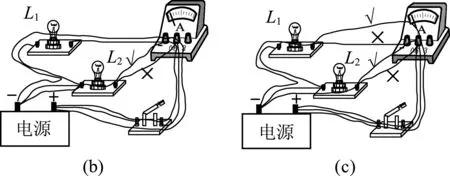

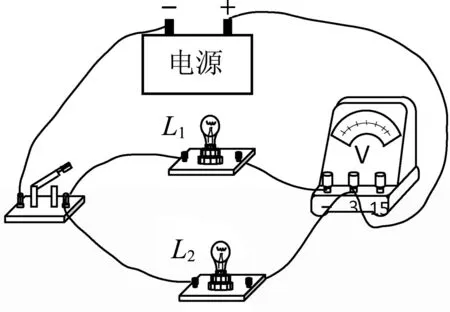

例15.在探究“串聯電路電壓的規律”實驗中,要用電壓表測燈L2兩端的電壓,連接電路如圖15(a)所示.圖中只有一根導線連錯了,請你在連錯的導線上畫“×”,并用筆畫線表示導線將電路連接正確.

分析:探究“串聯電路電壓規律”,兩個燈串聯,電壓表測各部分電壓.如圖15(b)所示,電路的框:從電池正極出發,盡可能利用已有線路,可以借電壓表的正接線柱過去(但不能經過斷路的電壓表),經L2出來后,必須再通過L1才能到負極去,要改的線與要補的線顯露.當電路框成功時,電壓表的框也成功了,正好測L2兩端電壓.

(a)

(b)

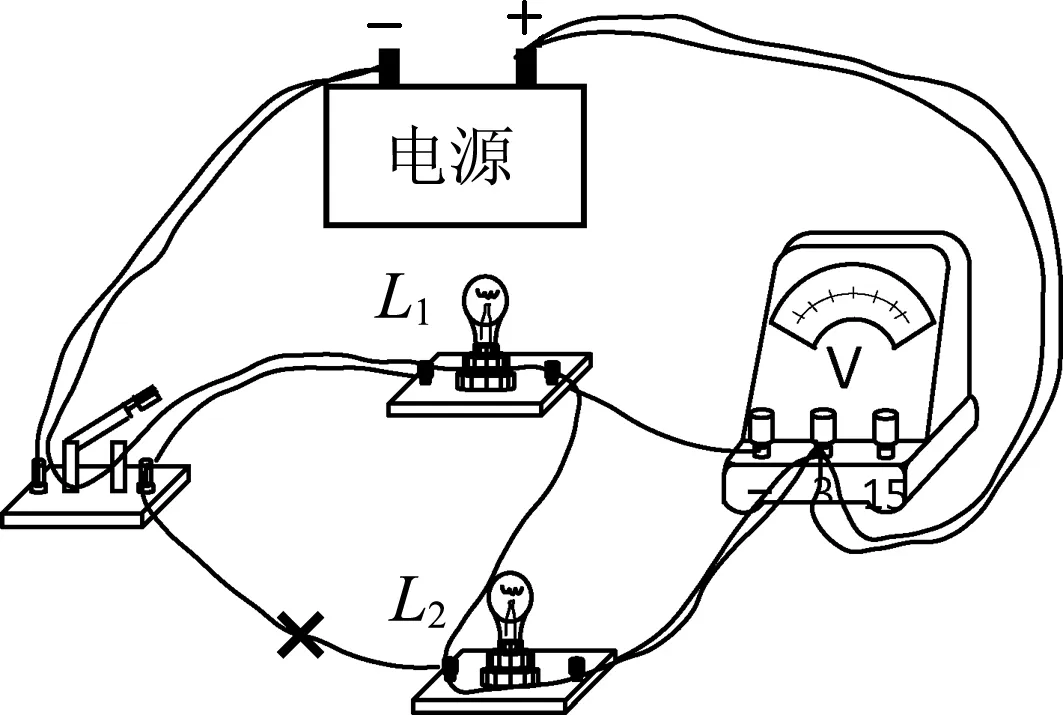

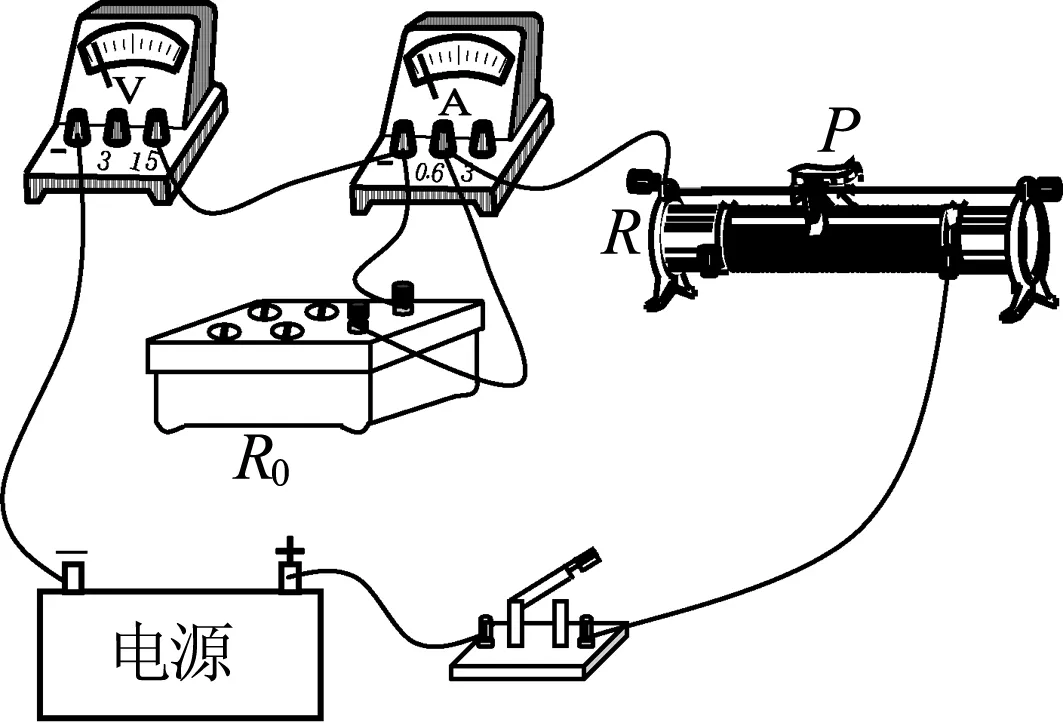

例16.在探究“電流與電阻關系”的實驗中,小明連接的圖16(a)電路中存在連線錯誤,只需改動一根導線,即可使連線正確.請在接錯的導線上打“×”,并畫出正確接法.

分析:探究“電流與電阻關系”,基本電路串聯,電壓表測研究對象電阻電壓.如圖16(b)所示,電路的框:從電池正極開始框,經開關、滑動變阻器到電流表正接線柱,應該要框過電流表,從電流表負接線柱出來,經R0,可以借電壓表的負接線柱到負極,要改的線與要補的線顯露.當電路框成功時,電壓表的框也成功了,正好測R0兩端的電壓.

(a)

(b)

以上是利用方框法解決電路連接諸問題的分析過程,限于篇幅,主要列舉幾個典型.筆者創造方框法的目的是讓盡可能多的學生接受、喜歡電路學習,而其實際教學效果也非常好.究其原因,可能是方框法作為一種全局意識,符合學生的認知.電路的框讓學生從總體上把握電路,有效克服了以往邊走邊畫邊找邊試的局部錯誤意識,使辨、析、填、畫、設計電路等難點問題變得有規可依、有理有據.至于電壓表的框,使原來故弄玄虛的“判斷電壓表測‘誰’電壓問題”變得清晰可辨,不僅如此,它又成功驗證串并聯電路的電壓規律.所有這些,讀者可以去感受.

總之,方框法化解了初學電路學生的難點,簡化了電路連接學習,激發了學習電路的興趣,為后續電學學習提供了保障,真正起到了所謂“一框到底”的教學效果. 望同行繼續挖掘方框法的精髓,使其成為一種好的方法,幫助更多學生解決更多的電路連接問題.

本文系南通市教育科學“十二五”規劃教育裝備專項課題“‘流’模型在初中物理教學拓展中的應用研究”(ZB7)的研究成果之一.

2017-06-03)