基于圖譜可視化的中國大氣氮沉降研究態勢分析

李盼盼, 王 兵, 劉國彬,, 李彬彬

(1.西北農林科技大學 林學院, 陜西 楊凌 712100; 2.中國科學院 水利部水土保持研究所 黃土高原土壤侵蝕與旱地農業國家重點實驗室, 陜西 楊凌712100)

基于圖譜可視化的中國大氣氮沉降研究態勢分析

李盼盼1, 王 兵2, 劉國彬1,2, 李彬彬1

(1.西北農林科技大學 林學院, 陜西 楊凌 712100; 2.中國科學院 水利部水土保持研究所 黃土高原土壤侵蝕與旱地農業國家重點實驗室, 陜西 楊凌712100)

[目的] 系統地探究近10 a中國大氣氮沉降研究態勢,為今后的相關研究提供科學借鑒。[方法] 基于科學計量學與信息可視化分析方法,借助Citespace軟件,從文獻中分析近10 a中國大氣氮沉降研究熱點及趨勢。[結果] 近10 a來,在氮沉降背景下,森林生態系統中凋落物分解與土壤微生物特征一直是研究熱點;近5 a草地生態系統的研究地區更加廣泛,但較少涉及林下草地;碳氮循環相關研究多集中于溫帶及亞熱帶森林區,研究內容更加豐富,研究方法向大數據分析及模型建立方向發展;大氣氮沉降通量觀測以水域生態系統為主,近5 a來較多地結合了非點源污染及示蹤技術。[結論] 近10 a來,中國氮沉降領域各學科交叉性和系統性增強,研究內容和尺度不斷擴大,研究方法和技術趨于多樣化;草地生態系統及微生物群落特征、氮沉降與全球變化及人類活動耦合關系研究成為近年來關注的熱點。

氮沉降; 研究熱點; 研究趨勢; Citespace

國外有關大氣氮沉降的研究始于英國洛桑試驗站,該站自1843年建立起,一直對生態系統氮循環進行研究[2]。繼洛桑試驗站之后,各地的零散監測陸續增多,而系統化、網絡化的研究直至20世紀70年代才初見端倪[1]。聯合國歐洲經濟委員會(united nations economic commission for europe, UNECE)于1984年正式通過了“歐洲監測與評價規劃”(european monitoring and evaluation programme, EMEP),執行25個締約國于1979年簽署的“長程跨界空氣污染公約”(convention on long-range transboundary air pollution, CLRTAP),以應對空氣污染物長程輸移等問題。目前已有40個UNECE國家的超過200個監測站參與該項目。1980年,美國國會通過“酸沉降法案”,確立10 a研究計劃—“國家酸雨評估規劃”(national acid precipitation assessment programme,NAPAP),以調查二氧化硫和氮氧化物等污染物的排放情況及酸沉降的起因與影響[6],這2項被公認為空氣污染防治里程碑式的規劃。隨后,各國都先后建立起全國性或跨國界的大氣沉降監測網絡,如加拿大的空氣與降水監測網(CAPMON)、日本的東亞酸沉降網(EANET)等[7]。近期,為全方位評估歐盟27國由于氮素過量輸入而引發的生態與經濟損失,來自89個國際組織,21個國家的200位專家以大洲為研究尺度,共同撰寫了《The European Nitrogen Assessment》,這也是迄今為止最為系統的氮評估報告[1]。

中國的氮沉降研究起步較晚,發展進程相對滯后。改革開放以來,由于中國能源和糧食消耗的迅速增加,導致氮沉降量迅速激增。魯如坤等[8]于20世紀70年代末,通過對浙江金華地區雨水中養分含量的測定,開啟了國內氮沉降的研究進程。進入80年代,針對局部地區降水中大氣含氮化合物的定量研究逐漸增多[9]。90年代末,國家環保部、中國氣象局開始獨立運作超過300個氮沉降監測網絡。1999年,中國4座城市(廈門、西安、重慶、珠海)加入了東亞酸沉降監測網。2004年起,中國農業大學組織建立了涵蓋40個監測點的全國性氮沉降監測網絡(national nitrogen deposition monitoring network, NNDMN),涵蓋了農田、草原、森林、城市等生態系統,以更加全面系統地檢測各生態系統的氮沉降狀況[1]。

目前,國內有關大氣氮沉降的諸多文獻對推動大氣氮沉降的研究具有重要意義。但是,面對龐大的文獻群,文獻閱讀、總結歸納的傳統方法存在明顯的局限性,如方華軍等[10]、鄭利霞等[11]僅就大氣氮沉降的某個方面進行了綜述,其參考價值也取決于研究者自身的研究水平,無法客觀、全面地反映該領域的發展脈絡以及研究趨勢。目前,科學計量學與信息計量學的迅速發展,為大數據可視化研究提供了可靠的途徑,同時也彌補了傳統文獻綜述的不足。美國德雷賽爾大學陳超美教授于2004年首次推出基于Java環境的引文網絡分析工具Citespace,主要用于科學文獻數據計量分析,表明科學發展趨勢與動態,具有準確高效的特點。但Citespace軟件只能勾勒出研究領域的概況,無法提供深入的文獻細節,所以本研究擬依據軟件的分析結果,結合對文獻的批判性閱讀,進一步系統梳理該領域的研究內容,從而分析中國大氣氮沉降研究態勢,為今后的研究提供一些借鑒和啟示。

1 研究方法與數據獲取

1.1 研究方法

通過分析近10 a來不同時段中國大氣氮沉降研究文獻的關鍵詞共現圖譜,來識別和聚類相關研究領域,同時對不同時段高頻關鍵詞及其中介中心性進行比對研究,對國內該領域發表的中英文文獻進行批判性閱讀并系統梳理,進而歸納近10 a來中國大氣氮沉降研究態勢。在本研究中,Citespace V參數設置具體如下:時間段分別為2005—2010,2011—2016年2個時段,以1 a為時間切片,節點類型分別選擇關鍵詞,文獻選取標準為每個時間切片內出現頻次前100的關鍵詞進行圖譜繪制,選擇最小生成樹作為圖譜剪枝方式。

1.2 數據獲取

本文所使用的數據來源于Web of Science(WOS)核心數據庫和中國知網(CNKI)核心期刊庫及碩博論文庫。數據采集時間為2016年11月21日,中文檢索條件為:關鍵詞為“氮沉降”或“氮添加”,英文文獻檢索條件為:主題詞為“nitrogen deposition”或“nitrogen addition”。將所檢索到的文獻進行數據清洗,排除無效文獻,最終共檢索出912條中文文獻和867條英文文獻,每份文獻包括了標題、作者、摘要、關鍵詞、參考文獻等信息。

2 結果與分析

2.1 全球大氣氮沉降研究概況

進入20世紀90年代以來,國際上對大氣氮沉降的研究熱度不斷升高,相關研究文獻逐年增多(圖1)。全球大氣氮沉降研究主要集中在歐洲、北美洲和亞洲,且以歐洲和北美洲研究較多。對比典型國家發文數量,發達國家尤其是美國等較早開展了大氣氮沉降研究。中國大氣氮沉降中文和英文研究文獻的發表基本同步,且在2005年之后開始進入較快的發展期,到2013年后,進入高速發展階段。根據Web of Science數據庫給出的該領域主要研究方向可以看出,全球大氣氮沉降主要研究方向為環境科學領域,而植物科學和農業科學研究相對較少,相對于全球大氣氮沉降研究方向來說,中國大氣氮沉降關于環境科學方向的研究增長迅速,緊隨其后的是農業科學方向,說明中國大氣氮沉降研究在注重環境科學領域研究的同時,也開展了對農業方向的研究。

2.2 中國大氣氮沉降研究態勢分析

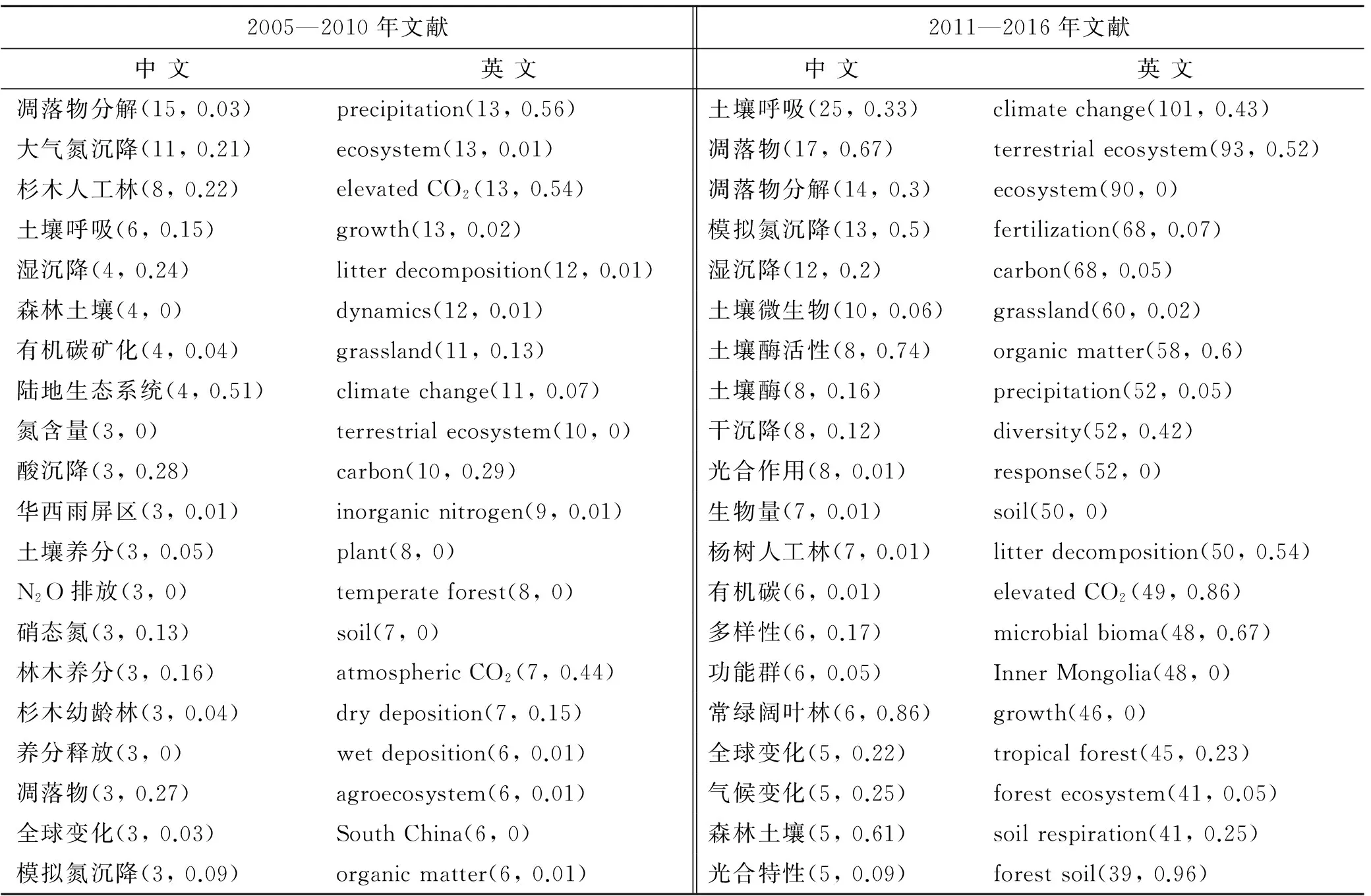

采用信息可視化軟件CitespaceV綜合定量分析了中國大氣氮沉降2005—2010,2011—2016年發表的中英文文獻,以可視化的圖像直觀地展現出中國大氣氮沉降近10 a來的熱點領域與研究趨勢,分析比較2個時段的高頻關鍵詞和圖譜特征結果表明,同一時段的研究內容相似,但是研究熱點略有不同;且中國大氣氮沉降還處于基礎研究階段,對各方面內容的研究還不夠系統化。本研究采用中介中心性來衡量關鍵詞的重要性。中介中心性高的關鍵詞可能成為圖譜網絡中由一個研究向另一個研究過渡的關鍵節點,這類關鍵詞也可能成為當下或未來的研究熱點。

圖1 大氣氮沉降研究發文數量特征

綜合比較不同時段中國大氣氮沉降的中英文文獻關鍵詞可以發現(表1),在2005—2010年,具有高中介中心性的中文關鍵詞有杉木人工林(0.22)、濕沉降(0.24)、陸地生態系統(0.51)、酸沉降(0.28)、凋落物(0.27),同時段高中介中心性的英文關鍵詞有precipitation(0.56),elevated CO2(0.54),atmosphere CO2(0.44);2011—2016年,具有高中介中心性的關鍵詞有土壤呼吸(0.33)、凋落物(0.67)、凋落物分解(0.3)、土壤酶活性(0.74)、常綠闊葉林(0.86)、全球變化(0.22)、氣候變化(0.25)、森林土壤(0.61),同時段高中介中心性的英文關鍵詞有climate change(0.43),terrestrial ecosystem(0.52),diversity(0.42),elevated CO2(0.86),litter decomposition(0.54),microbial biomass(0.67),tropical forest(0.23),soil respiration(0.25),forest soil(0.96)。通過以上高頻且高中介中心性關鍵詞可以發現,森林土壤、凋落物分解、陸地生態系統及土壤呼吸一直是國內大氣氮沉降的研究熱點,而微生物、酶活性、全球變化、亞熱帶森林、生物多樣性是近幾年熱度迅速上升的關鍵詞。

表1 近10 a中國大氣氮沉降中英文文獻前20位高頻關鍵詞

注:每個關鍵詞后括號內的數字依次分別是頻數和中心性。

2.3 中國大氣氮沉降2005-2010年階段研究態勢

2005—2010年,根據中文文獻和英文文獻圖譜特征,中國大氣氮沉降研究可以劃分為5個聚類領域。一是氮沉降對森林凋落物分解養分釋放及土壤呼吸的影響研究,二是關于大氣氮沉降通量觀測研究,三是關于氮沉降與生態系統碳氮循環的研究,四是關于大氣酸沉降及其對土壤理化性質的影響研究,五是關于氮沉降對草地生態系統的影響研究。具體研究內容包括以下方面:

(1) 氮沉降對森林凋落物分解、養分釋放及土壤呼吸的影響研究。凋落物是植物生態系統碳庫和養分庫的主要組成部分,其分解是森林生態系統的重要過程。該時段國內學者針對大氣氮沉降的研究主要為森林凋落物分解、養分釋放、土壤呼吸等對不同梯度氮添加的響應,且集中在四川省西南部的華西雨屏區、福建省沙縣的杉木人工林等地區[12]。國際上有關氮沉降對森林凋落物分解影響的研究開始于20世紀80年代初[13],而中國對于此方面的研究稍晚且尚處于起步階段[14]。凋落物在分解過程中元素發生遷移,最終養分釋放到土壤中以供植物生長利用,但目前關于氮沉降對養分釋放影響的研究較少[15]。氮沉降通過增加土壤中氮素的輸入及影響凋落物分解和養分釋放進而影響微生物活性等方式,從而對土壤呼吸產生一定的作用,同樣表現為促進、無影響和抑制3種作用[16]。

(2) 大氣氮沉降通量觀測研究。歐美等國開展大氣氮沉降通量觀測較早[2],且已由分散觀測發展為定位研究,其研究內容、范疇和技術取得長足發展[17],中國對大氣氮沉降化學組成及通量的研究開始于20世紀中期,迄今為止研究方法較零散。在該階段,中國諸多學者陸續開始了對水域生態系統[18]、農田生態系統[19]、森林生態系統[20]的大氣氮沉降化學組成和通量等展開研究。由于中國生態系統類型多樣,而氮沉降的空間變異性較大,因此在該階段諸多學者對不同觀測方法進行了討論和實踐[21-22]。苔蘚植物特殊的形態構造和生物學特性使其對大氣物質相當敏感,但在該階段苔蘚植物與氮同位素示蹤技術結合對大氣氮沉降的研究在國內開展甚少[23]。今后應在在氮沉降通量觀測、示蹤的基礎上,科學地制定酸沉降控制政策,建立臨界負荷標準,對保護生態系統及其物種組成有重要意義,同時可為政府采取有效的酸雨防治對策和措施提供科學依據[24]。

(3) 關于氮沉降與陸地生態系統碳氮循環的研究。氮沉降通過改變植物葉片的光合作用、土壤微生物活動以及土壤呼吸作用,進而影響碳匯等一系列過程。該階段主要關注了碳、氮轉化對大氣氮沉降的響應[25],且主要集中在溫帶森林地區[26],少部分研究也關注了草甸生態系統[27]。但該階段對碳、氮轉化過程的機理研究還相對缺乏。

(4) 關于大氣酸沉降對土壤理化性質的影響研究。土壤是酸沉降物的最大接受者,土壤遭受了持續的酸沉降后其物理化學性質發生變化,造成土質惡化,使正常生態系統失去平衡,而且,這種變化常常是不可逆的[28]。該時段重點關注大氣酸沉降對土壤理化性質的影響。主要研究區域為中國西南部地區,土壤類型主要為紅壤及黃壤,研究方法主要以模擬酸沉降及土壤相關指標測量分析為主,涉及的主要是土壤養分特征,pH值、鹽基飽和度的變化及重金屬離子釋放特征。研究結果表現在酸沉降使土壤pH值下降,交換性酸含量,尤其是交換性Al3+增加,交換性鹽基離子含量減少,鹽基飽和度下降[29]。而利用試驗分析數據、遙感數據和氣象數據,將所有信息進行整合構建模型成為較新型的研究方向[30]。

(5) 關于氮沉降對草地生態系統的影響研究。該時段關于氮沉降對草地生態系統的影響的研究較少,研究地區主要為中國北方,集中在內蒙古草原、科爾沁沙地及天山地區[31]。研究方法主要是氮素添加模擬氮沉降,氮源多為NH4NO3。研究方向大多與增溫、水分控制、刈割等相結合,研究內容涉及草地初級生產力及多樣性,土壤微生物特征,土壤呼吸,土壤養分特征(如有機質含量、磷含量、氮礦化)等[32]。

2.4 中國大氣氮沉降2011-2016年階段研究態勢

2011—2016年,該領域的研究同樣劃分為5個聚類領域。一是關于大氣氮沉降通量觀測研究,二是氮沉降對森林生態系統影響的研究,三是關于氮沉降對草地生態系統的影響研究,四是關于氮沉降與生態系統碳氮循環的研究,五是關于微生物群落特征的研究。具體研究內容如下:

(1) 關于大氣氮沉降通量觀測研究。該時段關于大氣氮沉降通量的研究區域主要集中在中國東南部及東部等近海地區,而對西南部的關注較少,而對于西北部的研究尚存在較大的空白[33]。研究方法仍以原位觀測降水及大氣中的氮素沉降速率和濃度,進而計算大氣氮沉降通量為主[34]。研究對象與上一時段類似,主要以河流湖泊等水體生態系統為主,還涉及森林、農田生態系統,而對于草地生態系統的研究很少[35]。研究內容結合非點源污染,傾向于大氣氮濕沉降的化學研究,而對干沉降的專門研究涉及較少;且對無機活性氮的關注仍然高于有機活性氮[36]。該時段有關氮同位素示蹤技術得到一定應用,但技術仍不成熟[37]。今后應不斷完善研究手段,加強有機氮及干沉降通量的監測,綜合同位素示蹤、模型推算、遙感等技術手段,擴大監測范圍,形成全國范圍的長期監測網,并建立開放的數據庫,以便制定更有效的環境改善方案。

(2) 關于氮沉降對森林生態系統的影響研究。該階段有關氮沉降對森林生態系統的研究主要集中在中國南部、東南部的亞熱帶森林及中國東北部的溫帶森林[38]。該時段對森林生態系統氮通量及植物生理生態特征的單一研究較少,主要集中在凋落物分解,微生物群落特征,土壤中可溶性物質含量及變化,碳、氮轉化,且對于氮沉降與養分(如磷元素)限制及溫室氣體(CH4,N2O等)排放結合的研究也相對較多[39]。研究方法仍以原位施氮模擬氮沉降為主,且模擬氮源主要為無機活性氮,而對于有機活性氮的研究仍相對較少[38]。今后可加強有關同位素示蹤在碳氮循環研究中的應用,以更加明確其中的過程及機理,同時可進行時間和空間尺度的拓展,進行長期定位監測,擴大研究區域,建立更為系統的數據庫[40]。

(3) 關于氮沉降對草地生態系統的影響研究。該階段有關氮沉降對草地生態系統影響的研究區域重點在中國北部及東北部的內蒙古典型草原及松嫩平原[41],與上階段相比,有關高寒草甸(青藏高原等地區)及黃土高原地區的關注度也在逐漸上升[42]。研究方法以野外原位施氮模擬氮沉降為主。由于全球變化及人類活動對草地生態系統的影響日益增大,因此該時段的研究內容多與全球氣候變化(氣候變暖、降水量變化、溫室氣體排放)及人類活動(放牧、刈割等)有關,主要為草地植被的群落特征,土壤微生物特征,生態系統碳循環、氮周轉及土壤養分特征等[43]。且關于枯落物和氮沉降對草地生態系統的研究是該階段的新興方向[44]。而目前有關林下草地植被的研究甚少,今后應加強對該部分空缺的關注[45]。

(4) 關于大氣氮沉降對陸地生態系統碳循環影響研究。目前氮沉降以及人為氮輸入對陸地生態系統碳循環的影響研究依然是目前四大碳匯機制研究最為薄弱的一個環節[46]。該階段針對氮沉降對陸地生態系統碳循環的研究主要集中在森林生態系統(亞熱帶森林和部分溫帶森林),對草地和濕地的研究也開展了部分相關研究,而對農田生態系統的研究相對較少[46]。研究方法中以大數據整合分析及模型建立發展較快,而長期持續的試驗數據較少,研究內容多與氮沉降背景下細根及凋落物分解,植被及土壤碳儲量,土壤溫室氣體排放或吸收通量相關[47],而針對土壤有機碳組分的研究較少。今后的研究應向微觀和宏觀兩方面拓展,一方面應更加細致地探究循環機理,另一方面應利用遙感數據擴大研究尺度,并根據不同標準(如土壤是否處于氮飽和狀態)將不同區域的植被類型劃分,分別建立各自的碳循環模型,以便更加準確的掌握不同生態系統的碳收支情況,為生態系統保護提供科學依據。

(5) 關于氮沉降對微生物群落特征影響研究。該時段關于氮沉降對微生物群落特征影響的研究主要集中在森林生態系統和農田生態系統,而對草地生態系統的研究相對較少[48]。研究方法以野外添加無機氮為主,而對有機氮的研究還鮮有報道,且與全球變化的結合研究尚不足。研究內容主要為微生物群落組成結構及多樣性,微生物生物量,微生物碳氮源的利用及酶活性等[49]。目前有關沙漠生態系統微生物研究及各生態系統微生物分子水平、影響機制的系統性研究還比較缺乏[50]。

2.5 中國大氣氮沉降研究趨勢

表2為關鍵詞突現指標。關鍵詞突現是指在一定時間階段內該關鍵詞大量出現,表現了學者對該領域的關注,而突現強度則表現了其受關注的強度,開始年份和結束年份說明了該關鍵詞突現的時間長度,時間越長,說明受關注越久。從表2中可以發現,從2005—2016年國內大氣氮沉降的研究經歷了快速的過渡階段,這表明國內關于大氣氮沉降研究近幾年所關注的范圍越來越廣,且發展速度較快。從早期對農業生態系統、碳通量觀測、無機氮、中國南部亞熱帶森林地區等過渡到對土壤呼吸、碳匯、微生物量、可溶性有機碳的研究。大氣氮沉降對碳匯的影響則一直是學者關注的熱點領域。近幾年,除了對中國南部亞熱帶地區氮沉降研究繼續深入以外,內蒙古草原等中國北部地區及青藏高原地區的草原及草甸地區也受到關注,成為研究熱點地區。

3 討論與結論

(1) 2005—2016年,氮沉降領域的研究內容及主題關聯性和系統性增強,由第一階段內容主題的銜接交叉性弱,聚類分散的研究發展到后期的主題鮮明,關聯緊密,學科交叉性強的系統研究。今后應繼續加強學科之間的交叉互動,增強氮沉降領域的基礎理論研究,完善全球變化的學科體系。

(2) 氮沉降領域的研究熱點內容及發展態勢日益突出。近10 a來,氮沉降對森林生態系統和碳循環的研究一直處于高度關注水平,同時,對碳循環貢獻極大的微生物群落特征及酶活性也成為熱點。且近幾年來草地生態系統也逐漸引起學者的重視,有望成為今后的研究熱點。

(3) 由于全球氣候變化及人類活動問題的日益嚴重,因此有關氮沉降與增溫、增雨、溫室氣體排放及放牧等研究方向的結合逐漸增多,有利于更加系統地解釋全球氣候變化對陸地及海洋生態系統的影響,為今后保護環境措施的發展方向提供依據。

(4) 氮沉降問題在中國各地區普遍存在,因此,中國有關氮沉降的研究區域也在不斷擴大,由原來主要為亞熱帶及溫帶地區擴展到高寒及沙漠地區,所涉及的生態系統類型更為全面,有利于更有針對性地了解氮沉降所帶來的影響,以更有效地制定相應的生態系統保護措施。

表2 2005-2016年中國大氣氮沉降研究關鍵詞突現指標

注:●表示突現年份; ○表示不突現年份。

[1] 常運華,劉學軍,李凱輝,等.大氣氮沉降研究進展[J].干旱區研究,2012,29(6):972-979.

[2] Goulding K, Bailey N J, Bradbury N J, et al. Nitrogen deposition and its contribution to nitrogen cycling and associated soil processes[J]. New Phytologist, 1998,139(1):49-58.

[3] Galloway J N, Cowling E B. Reactive nitrogen and the world: 200 years of change[J]. A Journal of the Human Environment, 2002,31(2):64.

[4] Kaiser J. Environmental policy: The other global pollutant: Nitrogen proves tough to curb[J]. Science, 2001,294(5545):1268-1269.

[5] van Breemen N. Natural organic tendency[J]. Nature, 2002,415(6870):381-382.

[6] 劉文竹,王曉燕,樊彥波.大氣氮沉降及其對水體氮負荷估算的研究進展[J].環境污染與防治,2014,36(5):88-93.

[7] Fagerli H, Aas W. Trends of nitrogen in air and precipitation: Model results and observations at EMEP sites in Europe,1980—2003[J]. Environmental Pollution, 2008,154(3):448-461.

[8] 魯如坤,史陶鈞.金華地區降雨中養分含量的初步研究[J].土壤學報,1979,16(1):81-84.

[9] 張新民,柴發合,王淑蘭,等.中國酸雨研究現狀[J].環境科學研究,2010,23(5):527-532.

[10] 方華軍,程淑蘭,于貴瑞,等.森林土壤氧化亞氮排放對大氣氮沉降增加的響應研究進展[J].土壤學報,2015,52(2):262-271.

[11] 鄭利霞,劉學軍,張福鎖.大氣有機氮沉降研究進展[J].生態學報,2007,27(9):3828-3834.

[12] 李仁洪,胡庭興,涂利華,等.模擬氮沉降對華西雨屏區慈竹林凋落物分解的影響[J].應用生態學報,2009,20(11):2588-2593.

[13] Emmett B A, Boxman D, Bredemeier M, et al. Predicting the Effects of Atmospheric Nitrogen Deposition in Conifer Stands: Evidence from the NITREX ecosystem-scale experiments[J]. Ecosystems, 1998,1(4):352-360.

[14] Mo Jiangming, Brown S, Xue Jinghua, et al. Response of litter decomposition to simulated n deposition in disturbed, rehabilitated and mature forests in subtropical China[J]. Plant and Soil, 2006,282(1/2):135-151.

[15] 宋學貴,胡庭興,鮮駿仁,等.川西南常綠闊葉林凋落物分解及養分釋放對模擬氮沉降的響應[J].應用生態學報,2007,18(10):2167-2172.

[16] 雒守華.模擬氮沉降對華西雨屏區光皮樺林凋落物分解、土壤酶活性和土壤呼吸的影響[D].四川 雅安:四川農業大學,2010.

[17] Clarke J F, Edgerton E S, Martin B E. Dry deposition calculations for the clean air status and trends network[J]. Atmospheric Environment,1997,31(21):3667-3678.

[18] 石金輝,高會旺,張經.大氣有機氮沉降及其對海洋生態系統的影響[J].地球科學進展,2006,21(7):721-729.

[19] 王體健,劉倩,趙恒,等.江西紅壤地區農田生態系統大氣氮沉降通量的研究[J].土壤學報,2008,45(2):280-287.

[20] 樊建凌,胡正義,莊舜堯,等.林地大氣氮沉降的觀測研究[J].中國環境科學,2007,27(1):7-9.

[21] 王志輝,張穎,劉學軍,等.黃土區降水降塵輸入農田土壤中的氮素評估[J].生態學報,2008,28(7):3295-3301.

[22] 張穎,劉學軍,張福鎖,等.華北平原大氣氮素沉降的時空變異[J].生態學報,2006,26(6):1633-1639.

[23] Liu Xueyan, Xiao Huayun, Liu Congqiang, et al. δ13C and δ15N of mossHaplocladiummicrophyllum(Hedw.) broth. for indicating growing environment variation and canopy retention on atmospheric nitrogen deposition[J]. Atmospheric Environment, 2007,41(23):4897-4907.

[24] Bobbink R, Roelofs J G M. Nitrogen critical loads for natural and semi-natural ecosystems: The empirical approach[J]. Water, Air & Soil Pollution, 1995,85(4):2413-2418.

[25] 涂利華.模擬氮沉降對華西雨屏區苦竹人工林生態系統碳循環過程和特征的影響[D].四川 雅安:四川農業大學,2011.

[26] 汪金松.模擬氮沉降對暖溫帶油松林土壤碳循環過程的影響[D].北京:北京林業大學,2013.

[27] 呂琳玉.大氣氮沉降對海北高寒草甸生態系統碳循環的影響[D].沈陽:沈陽農業大學,2016.

[28] 周修萍,江靜蓉,梁偉,等.模擬酸雨對南方五種土壤理化性質的影響[J].環境科學,1988,9(3):6-12.

[29] 吳甫成,彭世良,王曉燕,等.酸沉降影響下近20 a來衡山土壤酸化研究[J].土壤學報,2005,42(2):219-224.

[30] 白曉輝,張晶,楊勝天,等.酸沉降對森林生長固碳和土壤鹽基保持功能的影響[J].環境科學學報,2010,30(01):44-51.

[31] Zhu Cheng, Ma Yiping, Wu Honghui, et al. Divergent effects of nitrogen addition on soil respiration in a semiarid grassland[J]. Scientific Reports, 2016,6:33541.

[32] Zeng Dehui, Li Lujun, Fahey T J, et al. Effects of nitrogen addition on vegetation and ecosystem carbon in a semi-arid grassland[J]. Biogeochemistry, 2010,98(1/2/3):185-193.

[33] Xu Wen, Luo Xiaosheng, Pan Yuepeng, et al. Quantifying atmospheric nitrogen deposition through a nationwide monitoring network across China[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2015,15(21):12345-12360.

[34] 崔鍵.典型紅壤農田區大氣氮沉降通量研究[D].南京:南京師范大學,2011.

[35] Hu Zhujun, Anderson N J, Yang Xiangdong, et al. Catchment-mediated atmospheric nitrogen deposition drives ecological change in two alpine lakes in SE Tibet[J]. Global Change Biology, 2014,20(5):1614-1628.

[36] 盛文萍,于貴瑞,方華軍,等.離子樹脂法測定森林穿透雨氮素濕沉降通量:以千煙洲人工針葉林為例[J].生態學報,2010,30(24):6872-6880.

[37] Qu Linglu, Xiao Huayun, Guan Hui, et al. Total N content and δ15N signatures in moss tissue for indicating varying atmospheric nitrogen deposition in Guizhou Province, China[J]. Atmospheric Environment, 2016,142:145-151.

[38] Du Yuhan, Guo Peng, Liu Jianqiu, et al. Different types of nitrogen deposition show variable effects on the soil carbon cycle process of temperate forests[J]. Global Change Biology, 2014,20(10):3222-3228.

[39] Vries W D, Du Enzai, Butterbach-Bahl K. Short and long-term impacts of nitrogen deposition on carbon sequestration by forest ecosystems[J]. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2014,9-10(S1):90-104.

[40] Zhan Xiaoyun, Yu Guirui, He Nianpeng, et al. Nitrogen deposition and its spatial pattern in main forest ecosystems along north-south transect of eastern China[J]. Chinese Geographical Science, 2014,24(2):137-146.

[41] Long Min, Wu Honghui, Smith M D, et al. Nitrogen deposition promotes phosphorus uptake of plants in a semi-arid temperate grassland[J]. Plant and Soil, 2016,408(1/2):475-484.

[42] Gao Yongheng, Ma Xingxing, Cooper D J. Short-term effect of nitrogen addition on nitric oxide emissions from an alpine meadow in the Tibetan Plateau[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2016,23(12):12474-12479.

[43] Tian Dashuan, Niu Shuli, Pan Qingmin, et al. Nonlinear responses of ecosystem carbon fluxes and water-use efficiency to nitrogen addition in Inner Mongolia grassland[J]. Functional Ecology, 2016,30(3):490-499.

[44] Shen Yue, Chen Wenqing, Yang Gaowen, et al. Can litter addition mediate plant productivity responses to increased precipitation and nitrogen deposition in a typical steppe[J]. Ecological Research, 2016,31(4):579-587.

[45] 潘冬榮.減少降水和模擬氮沉降下神農架不同林下草地土壤溫室氣體排放研究[D].蘭州:甘肅農業大學,2013.

[46] 曹叢叢,齊玉春,董云社,等.氮沉降對陸地生態系統關鍵有機碳組分的影響[J].草業學報,2014,23(2):323-332.

[47]Li Weibin, Jin Changjie, Guan Dexin, et al. The effects of simulated nitrogen deposition on plant root traits: A meta-analysis[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2015,82:112-118.

[48] 袁穎紅,樊后保,劉文飛,等.模擬氮沉降對杉木人工林(Cunninghamialanceolata)土壤酶活性及微生物群落功能多樣性的影響[J].土壤,2013,45(1):120-128.

[49] Zhong Yangquanwei, Yan Weiming, Shangguan Zhouping. Impact of long-term N additions upon coupling between soil microbial community structure and activity, and nutrient-use efficiencies[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2015,91:151-159.

[50] 周曉兵,張元明,陶冶,等.古爾班通古特沙漠土壤酶活性和微生物量氮對模擬氮沉降的響應[J].生態學報,2011,31(12):3340-3349.

ResearchTrendsAnalysisofAtmosphericNitrogenDepositioninChinaBasedonMappingVisualization

LI Panpan1, WANG Bing2, LIU Guobin1,2, LI Binbin1

(1.CollegeofForestry,NorthwestA&FUniversity,Yangling,Shaanxi712100,China; 2.StateKeyLaboratoryofSoilErosionandDrylandFarmingonLoessPlateau,InstituteofSoilandWaterConservation,ChineseAcademyofSciences,MinistryofWaterResources,Yangling,Shaanxi712100,China)

[Objective] Systematical study the research trends of atmospheric nitrogen deposition in last decade in China, in order to provide reference basis for relevant research. [Methods] The scientific metrology and information technology were used to visualize the patterns and trends of atmospheric nitrogen deposition in last decade in scientific literature by Citespace software. [Results] In the last decade, the effect of nitrogen deposition in forest ecosystem has been focused on the subjects of litter decomposition and soil microbial properties. Researches on the response of grass ecosystem to nitrogen deposition got increase significantly during 2005—2010. Regarding to the research of different ecosystems or sub-ecosystems, grass glade was not attracted as much attention as grassland. In addition, processes of carbon and nitrogen cycles were concentrated on the temperate zone and subtropical zone, and the research content becomes more abundant at present, and the methods are expected to promote the developments of big data analysis and modelling. In respect of the observation of nitrogen deposition flux, most studies referred to aquatic ecosystems. Moreover, nitrogen deposition flux with non-point source pollution got more attention due to the environmental degradation and the development of research methods. [Conclusion] The interdisciplinary and systematicness of atmosphere nitrogen deposition in China were getting enhanced gradually. And the research contents and scale were gradually getting associated and widened. Grass ecosystem, characteristic of microbial community and coupling relationship among nitrogen deposition, global climate change and human activities had attracted more attention in the last decade.

nitrogendeposition;researchhotspot;researchtrends;Citespace

A

1000-288X(2017)05-0189-09

X142

文獻參數: 李盼盼, 王兵, 劉國彬, 等.基于圖譜可視化的中國大氣氮沉降研究態勢分析[J].水土保持通報,2017,37(5):189-197.

10.13961/j.cnki.stbctb.2017.05.032; Li Panpan, Wang Bing, Liu Guobin, et al. Research trends analysis of atmospheric nitrogen deposition in China based on mapping visualization[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2017,37(5):189-197.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2017.05.032

2017-01-07

2017-03-04

國家自然科學基金項目“土壤有效N升高對白羊草群落特征及土壤侵蝕過程的影響機制”(41471438); 陜西省引進博士專項配套經費(Z111021504); 水保所青年人才擇優項目“植被恢復對土壤侵蝕過程的影響機制”(A315021442)

李盼盼(1992—),女(漢族),山東省德州市,碩士,研究方向為流域生態。E-mail:lipanpan2014050769@163.com。

劉國彬(1958—),男(漢族),陜西省榆林市人,博士,研究員,博士生導師,主要從事流域治理與恢復研究。E-mail:gbliu@ms.iswc.ac.cn。