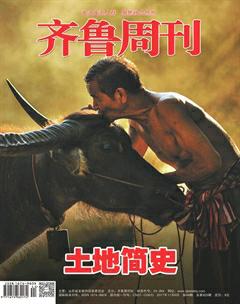

新老農人的土地態度

王欣芳

無論是傳統老農人,還是時髦的新農人,他們對農業這一古老產業的探索和突破,對傳統個體農業經營方式的組織和融合,對傳統鄉村生活和農田土地的信賴和認可,都源自對腳下土地的敬畏,對自然造化的信仰。

“與天斗、與地盟”

出萊州市區往北,渤海上的風吹過來,大片玉米地映入眼簾。這片廣袤的海邊平地是李登海的“疆土”。

李登海與共和國同齡,初中畢業后回到故鄉鄧村。自從1972年與玉米結緣,他與他的科研團隊一起創造了高產玉米領域一個又一個神話,曾2次刷新世界夏玉米高產紀錄,7次創造中國夏玉米高產紀錄。截至目前,登海種業所育品種累計在全國增產1300多億公斤,為國家創造直接經濟效益1300多億元。最多的時候,中國五棵玉米中有兩棵是用的李登海的種子,坐火車行駛在中國,走到哪兒,往窗外一看,就能看到他的玉米正在生長。

從2萬元起家,登海種業已發展成擁有數十億資產的農業高科技創新型上市企業。李登海的身價超過60億元。對于他來說,該花的錢一擲千金,每年僅科研投入就達3000多萬元;不該花的錢,“半個銅板也心疼”,是有名的“摳”。

據他的一位朋友描述,李登海“請客”,一桌子飯菜都是自家田里種的。談的最多的是孫子,億萬富翁的孫子,金枝玉葉,但兩個孫子都是玉米地里帶大的。

李登海堅信中國人的飯碗都源自土地:小麥、水稻主要是糧食作物,玉米主要作為飼料,喂養雞、豬等家畜家禽。“一只碗,可以裝米飯饅頭,而高層次的肉類是由玉米轉化來的”。

哥倫布發現美洲,玉米傳入中國,深刻改變了中國農民的種植結構。而另一種舶來的作物,則成為中國人果盤中必備的水果。這就是西瓜。

山東西瓜多產,濰坊地區尤甚。郭洪澤的郭牌西瓜卻始終傲立市場。

濰坊固堤人郭洪澤原是鹽場技術員,1980年代棄工從農,開始培育大棚西瓜。經過多年研究和實驗,創立了“三膜一苫,中晚熟品種早熟”栽培技術,種出來的西瓜瓜瓤細膩、汁多爽口、味甜且鮮,而且提前兩個月上市。

在郭洪澤看來,作為水果的西瓜是比基本溫飽稍高一點的需求層次,因此無意追求高產,反而要在質量上下功夫。

他踏遍中國最純凈的土地,建立遠離都市、無工業污染的濰坊、新疆、海南三大培育種植基地,種植方法既規范科學,又保留了傳統經驗:每一顆種子發芽后都經過溫差、光照、耐寒、耐旱的考驗,最終活下來的三分之一左右才繼續培育。施有機肥,一蔓一瓜,只售頭茬。

如今,郭牌西瓜擁躉者眾,一經上市很快售罄,但郭洪澤卻仍然埋頭田間。不同的是,在他身后,站著若干價值觀相同的瓜農。郭洪澤將自己研制成功的種植技術,無償地傳授給當地農民,帶動了成片的土地改種西瓜。現在濰坊固堤地區的西瓜大戶幾乎都是郭洪澤的徒弟。

一直以來,中國農業“靠天吃飯、靠地穿衣”。李登海和郭洪澤所做的卻是“與天搏斗、與地結盟”。他們堅信農業的力量,這種堅信源于對腳下土地的敬畏,對自然造化的信仰,數十年如一日的悉心呵護,汗水和淚水的澆灌,成功與失敗的歷練,始終堅持初心,不離不棄。

“新農人”的三境界

2003年,馬鐵民在親朋處湊起一百萬元創業基金并投入農業時,中國還沒有“新農人”之說。這個身高接近190厘米的年輕人和幾個同事選了七種蔬菜,播種在承載夢想的土地里。

馬鐵民們住在菜地旁邊的窩棚里,齊刷刷躺在一張通鋪上,眼瞧著幼苗種進土里,小苗破土而出,直到結出果實。

第二年,七種蔬菜中六種賠了本,只有生菜賺錢。生菜嬌氣,30攝氏度以上就容易出紅斑,燒心燒邊,根系也淺,對水量要求很高,不精細化管理種不好。但馬鐵民還是決定調整品種結構,在全國跑馬圈地,專種生菜。

遇到非典、被客戶毀約、生菜生長不利:所有農人可能遇到的問題馬鐵民全都遇到過。2006年,28歲的肖軍進入馬鐵民的公司。第一次去蔬菜基地,肖軍看到一片碧綠,心曠神怡,等走完兩千畝菜地,他雙腿發軟。可是馬鐵軍仍像個馬拉松隊員那樣生機勃勃、堅韌十足。

如今,馬鐵民將小小的一顆結球生菜,做到了產量和種植技術亞洲第一,研發水平、生產規模、年出口量全國第一。生菜們遠渡重洋到達迪拜、荷蘭、日本等20多個國家,登上了世界人民的餐桌。他所帶領的浩豐(青島)食品有限公司,也是目前國內唯一實現結球生菜露地種植周年均衡供應的企業。

“除了生菜別的什么也不種,每兩片生菜中,必定有一片半來自馬鐵民的基地,7年只賺1.2億,卻出現在了錄取率只有4.07%的湖畔大學名單上……”馬鐵民被湖畔大學的同學稱作“生菜大王”,他卻說:很多人讀書,目的是為了跳出農門。可是自己讀書,卻是為了做一個“新農人”。

“新農人”真是個時髦的角色。它是互聯網+和土地流轉政策等多重因素作用下的產物。與以種植為生的傳統農人相比,新農人有知識、有眼光、有技能、有追求。他們對農業這一古老產業的探索和突破,對傳統個體農業經營方式的組織和融合,對傳統鄉村生活和農田土地的信賴和認可是共同的,雖然從個體來看,他們可能出身、能力、年齡、閱歷具有巨大差異。

在農業大省山東,“新農人”群體正在崛起,為傳統的農業經營組織注入新的現代要素,為日益衰落的鄉村添加勃勃生機。也是在他們與土地互動的過程中,山東的農業產業布局發生著改變。

周建忠來自北京,擁有軍人特有的挺拔。2014年春,跑遍全國的周建忠決定在氣候適宜、擁有黃金海岸線的煙臺開啟自己的獼猴桃產業規劃。他在龍口四方社區流轉400畝土地,建造起220座御雪抗風的專業大棚。三年之后,周建忠和他的紅心、黃肉、綠肉獼猴桃進入盛產期,當地農民獲益頗豐。

周建忠的合伙人是個年輕人,農校畢業,羞澀而沉默。周建忠為記者引薦時這樣介紹他:“這將是在中國獼猴桃產業界擁有話語權的人。”在周建忠的規劃里,自己所打造的“快樂農夫”是富有藝術性、趣味性和科學性的生態農業,而龍口獼猴桃將成為可以與新西蘭奇異果相媲美的水果品牌。endprint

同樣是“新農人”,柳躍年卻正在琢磨別的事兒。

他認為新農人做農業有三種境界,一種是企業家,關注價格;一種是產業家,關注價值;還有一種是理想家,關注生態環境和土地本身。他創立的“藍寶實”是中國最大的有機藍莓園,涉農12年,柳躍年堅持做投入高、產量低的有機農業,只是因為他相信“有機”是對土地的供養和回饋。現在柳躍年開始跳出藍莓看藍莓,嘗試做圈層文化。出發點很簡單也很浪漫:在城市生活久了,就希望一種回歸——回歸自我,回歸自然,回歸田野。

重拾人與土地的親密感

在對新老農人的采訪過程中,總有人生出類似的感慨:在熟地里種菜越來越難了。經過討論,甚至他們得出的結論也相似:我們的土地,吃得太雜,太多,消耗太大,負擔太重。

種子、農藥(包括對土地不友好的高殘留農藥)、農藥袋、化肥(包括對土地不友好的化學肥料)、化肥袋、農膜、搭架用的纖維繩、棚膜、滴灌損毀的零部件,殘留的蔬菜植株體(基本都是帶病帶菌帶蟲害的)等都對農田土地產生負面影響。

老輩人喜歡講“種地須養土”。但現實是,果蔬一茬接一茬,前茬還沒下田,后茬苗子已經育好等碼頭。前赴后繼的蔬菜們不斷攫取土壤中的營養,不知不覺絕大多數菜地有機質含量偏低了、土壤酸堿失衡偏酸性了、土壤耕種頻繁沙化嚴重了,導致給養輸氧滲水能力大大下降了。

近30年來,我們對土地不夠友好。這種不友好幾乎導致了鄉村的消失。

植物學家蔣高明在《寂靜的鄉村》一文中寫道:“消失的不僅僅是燕子,還有蜻蜓、喜鵲、小黃雀、青蛙、蛇、野兔……消失的是我們的自然生態。”

基于這一認識,2006年7月,蔣高明帶著“生態農業”研究課題和一支由十多個人組成的科研團隊,回到自己的家鄉山東省平邑縣卞橋鎮蔣家莊,承包約40畝低產田,辦起了“弘毅生態農場”。面對這一片薄地,蔣高明堅持種地“六不用”:不用化肥、不用農藥、不用農膜、不用添加劑、不用除草劑、不用轉基因。

此后,蔣高明和他的弘毅生態農場用近乎“癡狂”的態度,實踐著“借自然之力恢復自然”的理論。他在博客上一一記錄這一過程:“生態學的威力已經開始發揮作用,土壤變得松軟,并有了比較厚的表土層,肥力嚴重下降的土地,經過生態修復逐漸煥發了生機。”

“我們這里40厘米厚、1平方米的土壤里面,有四五百條蚯蚓,而周圍果園里最多的只有十幾條,有的甚至一條都沒有。生態好了鳥兒都來做客。”蔣高明說。經山東農業大學環境學院測定,弘毅生態農場土壤里的重金屬基本為零,農產品沒有重金屬超標問題,更沒有農藥殘留。山雞、燕子、蜻蜓、刺猬、青蛙、蛤蟆、蛇、蜜蜂、螳螂、瓢蟲等動物,重新回到了農田。

蔣高明以科學家的專業與嚴謹締造了“薄地變良田”的故事,帶動了山東、河南、河北、內蒙古、甘肅、浙江、江蘇等地不少企業家、農民從事有機農業,在全國累計推廣有機農(草)業面積14.5萬畝。

在更普遍的范圍內,土壤修復也正在被更多人重視起來。在蔬菜種植基地壽光,“沃土計劃”已經實施六年有余。在政府與市場雙重推力下,壽光嘗試著減少化肥用量、提升耕地質量,讓疲憊的土地重獲新生。濟南、德州、聊城等地市也相繼出臺有關農田土壤修復的法規措施。

黨的十九大報告中,“強化土壤污染管控和修復”作為著力解決突出環境問題之一被提出。在近日中國環境科學學會舉辦的2017年科學與技術年會“土壤與地下水污染治理技術研討會”專題分會上,業內專家一致認為,經歷了從認知、發展到創新成長的10年后,土壤等環境修復產業將迎來黃金發展的10年。

1980年代,臺灣攝影家阮義忠憑借一張公路地圖,用影像記錄下時代的臺灣。這些承載光陰的圖片被結集成攝影經典系列《人與土地》。阮義忠說,他希望找到人與土地的那種親密關系:“人與人的互信互助,人對土地的依賴感恩,人對天的敬畏、對物的珍惜。”

也許現在,是我們重拾這種親密的時候了。endprint