建筑傳統(tǒng)期刊與新媒體的研究對(duì)比

武 晶 于 佳

(河北工程大學(xué)建筑與藝術(shù)學(xué)院,河北 邯鄲 056038)

建筑傳統(tǒng)期刊與新媒體的研究對(duì)比

武 晶 于 佳

(河北工程大學(xué)建筑與藝術(shù)學(xué)院,河北 邯鄲 056038)

當(dāng)代建筑傳媒發(fā)展迅速,人們獲取新信息不再有限制。簡(jiǎn)述國(guó)內(nèi)紙媒和互聯(lián)網(wǎng)新建筑媒體兩類建筑的信息傳播渠道,從研究方法的角度出發(fā),對(duì)比分析兩類方式的優(yōu)勢(shì)與不足之處,以期為現(xiàn)代建筑傳媒提供的信息傳播參考方向。

建筑期刊,建筑理論,新發(fā)展,自媒體

1 概述

今日建筑媒體的發(fā)展可謂“你方唱罷我登場(chǎng)”,表現(xiàn)非常活躍,扮演著多重角色。它是中國(guó)建筑成長(zhǎng)全過程的紀(jì)錄者,是多元思想集合的平臺(tái)供應(yīng)者,是聯(lián)系建筑師與使用者的紐帶。身處信息大爆炸的社會(huì),碎片化的數(shù)據(jù)、圖片、信息無所不在,始終圍繞著我們。建筑媒介要有從海量的素材里迅速捕捉有價(jià)值的信息的眼光,與從大眾洶涌的意向潮流堅(jiān)持自我定位的勇氣。建筑媒介作為信號(hào)的發(fā)送者,利用信息技術(shù)的普及,內(nèi)容更加講究迅速和高效,提高用戶參與度,實(shí)現(xiàn)互動(dòng)。

2 建筑媒體傳播探究

2.1專業(yè)紙媒

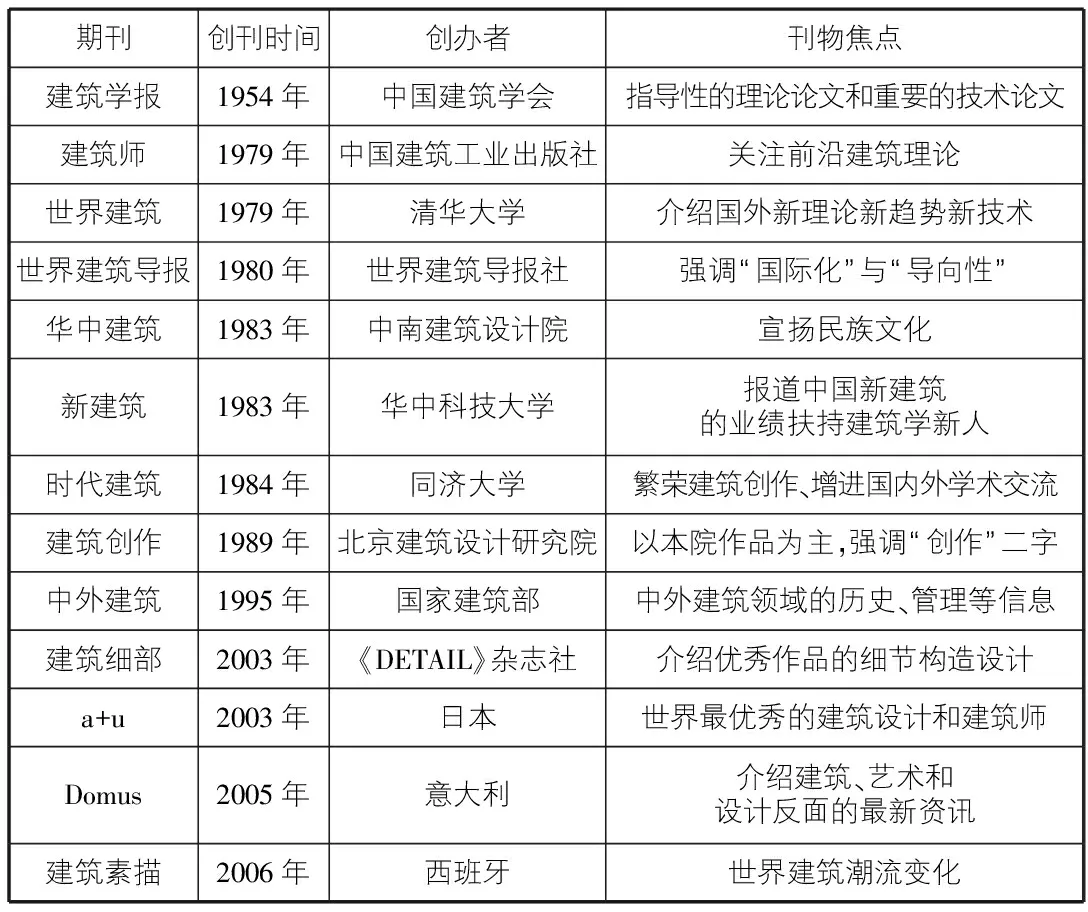

文章列舉在國(guó)內(nèi)創(chuàng)刊發(fā)行的幾本中外建筑雜志作為代表(見表1),對(duì)傳統(tǒng)紙媒在國(guó)內(nèi)發(fā)生的變化與秉持做一個(gè)分解、梳理與總括。在新中國(guó)成立的初期,隨著建筑業(yè)的進(jìn)步,僅有的建筑期刊由官方承辦,例如《建筑學(xué)報(bào)》。這一期間主要刊載各院校的科研機(jī)構(gòu)的學(xué)術(shù)成果,解讀傳達(dá)國(guó)策方針,理論焦點(diǎn)圍繞“形式—內(nèi)容”關(guān)系展開,對(duì)外交流局限在蘇聯(lián)與第三世界國(guó)家等,與西方國(guó)家建筑交流比較少。

改革開放之后,與之前的期刊僅是官方創(chuàng)辦相比,以高校、各級(jí)地方和設(shè)計(jì)院作為主辦單位的期刊蓬勃發(fā)展,出現(xiàn)了《世界建筑》《時(shí)代建筑》《華中建筑》等等至今在建筑界有很大影響力,幾乎所有建筑學(xué)生都會(huì)閱讀學(xué)習(xí)的優(yōu)秀期刊。這些期刊出版當(dāng)時(shí),建筑界的思想改革行動(dòng)可稱大刀闊斧。這一時(shí)期,思想束縛微微松動(dòng),西方先鋒理論還未如20世紀(jì)80年代后期大量涌進(jìn),建筑師開始重視現(xiàn)代設(shè)計(jì)思想,如何看待傳統(tǒng)建筑,如何傳承傳統(tǒng)建筑保有民族風(fēng)格的話題討論的如火如荼。20世紀(jì)80年代中期,期刊實(shí)行“西風(fēng)東引”,將西方建筑文化及諸多先鋒理論,經(jīng)典作品分析登載在期刊上。如建筑學(xué)報(bào)設(shè)置國(guó)外建筑專欄,介紹經(jīng)典的國(guó)外建筑作品,獲獎(jiǎng)作品,建筑理論,建筑師的翻譯引介和個(gè)人、官方游記見聞。20世紀(jì)80年代中“西方中心論”在中國(guó)大行其道,建筑界盛行“文化嫁接”,建筑師急迫的學(xué)習(xí)西方所有的理論、方法和概念[1]。90年代則開始反思與討論西方建筑文化是否適用于中國(guó)本土。

2000年后,本土逐漸成熟的刊物不斷尋求變革與創(chuàng)新,內(nèi)容不斷細(xì)化跟隨數(shù)字時(shí)代的新發(fā)展[2]。同時(shí)高校、出版社等與國(guó)外著名的建筑期刊合作,引進(jìn)國(guó)外期刊的中國(guó)版。這些國(guó)外期刊的中文版以原版譯本為主,又增加了部分本土化內(nèi)容[3]。中國(guó)建筑界已經(jīng)不再信息匱乏,不再有“時(shí)差”和“距離”。諸多國(guó)外期刊進(jìn)入市場(chǎng)之后,本土期刊也在進(jìn)行積極的革新,尋找“本土”的優(yōu)勢(shì)建筑期刊的多樣化的發(fā)展,利用信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)建筑對(duì)專業(yè)媒介的需求多方位、多層次發(fā)展。

表1 專業(yè)雜志概況

2.2互聯(lián)網(wǎng)新媒體

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展、移動(dòng)終端的大范圍普及,建筑媒體種類日益豐富。主體除了原來的紙媒雜志社外,更增加了大量的專業(yè)建筑網(wǎng)站、論壇小組、建筑微信公眾號(hào)等基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的新媒體(見表2)。并且現(xiàn)代人越發(fā)依賴手機(jī),習(xí)慣于在細(xì)碎時(shí)間“刷”出各種新聞,這就更顯出建筑新媒體推廣的重要性。

專業(yè)媒體網(wǎng)站如ArchDaily、谷德、有方等在報(bào)道各項(xiàng)建筑新聞的領(lǐng)域里有極大的優(yōu)勢(shì)。日新月異的信息技術(shù)使得網(wǎng)絡(luò)媒體在更新速度、信息檢索和互動(dòng)性方面比傳統(tǒng)紙媒更加吸引受眾,這是網(wǎng)絡(luò)媒體對(duì)紙質(zhì)媒體的角色替代[4]。網(wǎng)絡(luò)社區(qū)如豆瓣建筑學(xué)相關(guān)小組,每個(gè)用戶既是信息的接受者也是文本的發(fā)布者,可以成為明星作者、閱讀他人推薦的課程、軟件應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和讀物等。每個(gè)人都通過自主選擇架構(gòu)多重層級(jí)的圈子[5]。由于以前微博有140字的限制,而且閱讀者比起文字說明更青睞圖像信息,多半微博id發(fā)布精煉文字介紹配上盡心挑選的圖片吸引受眾眼球。微信以真實(shí)手機(jī)號(hào)注冊(cè)為條件,不同于其他媒體的匿名性,建筑師在朋友圈上傳自己的工作進(jìn)程,日常生活,自身即為焦點(diǎn)。而微信在國(guó)內(nèi)使用人數(shù)之多,占有市場(chǎng)之大,不管是傳統(tǒng)雜志還是媒體網(wǎng)站都會(huì)設(shè)置公眾號(hào)。公眾號(hào)的內(nèi)容范圍十分廣泛,除了傳統(tǒng)的建筑新聞報(bào)道、新事件新案例、工程圖紙分享;還有受建筑學(xué)子青睞的軟件交流;以鑒賞大師作品為主題的建筑之旅;以建筑師為中心的文化故事等等。

表2 網(wǎng)絡(luò)媒體分類

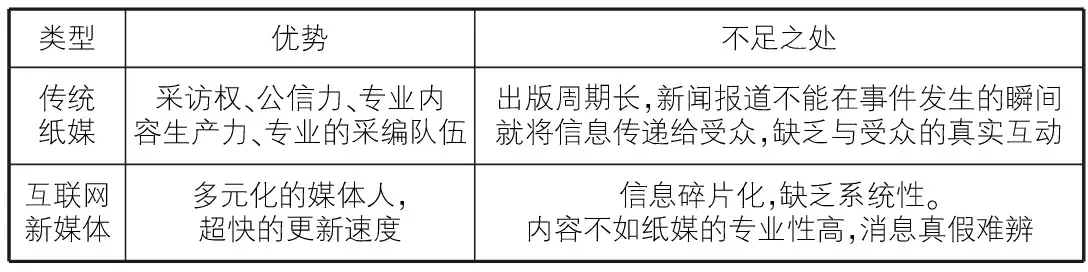

2.3兩種媒體的優(yōu)劣比較

傳統(tǒng)建筑期刊和互聯(lián)網(wǎng)建筑新媒體各有優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)(見表3)。傳統(tǒng)媒體的優(yōu)勢(shì)在于其報(bào)道的深度,嚴(yán)肅性和可靠性,報(bào)道速度則受限于出版周期。對(duì)比傳統(tǒng)建筑類媒體,新型媒體本身有更多的參與和互動(dòng)性,建筑信息的傳播極為自由[6]。弊端是人們辨別真假異常艱難,有的時(shí)候謠傳比真相更容易深入人心。信息結(jié)構(gòu)的扁平化也比較明顯,人們更愛好快速瀏覽圖片而不是深入思索批評(píng)。新興媒體在規(guī)范運(yùn)作和信息選擇上仍需要借鑒經(jīng)驗(yàn)豐富的紙媒,開拓新思路。

表3 媒體優(yōu)勢(shì)與不足之處

3 結(jié)語

建筑傳媒發(fā)展迅猛,媒體不僅僅是建筑事件的旁觀者,更深入其中,成為建筑事件的推力之一。建筑媒體在建筑界和大眾媒體內(nèi)也擁有更多的話語權(quán)。但是,傳統(tǒng)紙媒和新興媒體不光扎根在本土,還要“走出去”為中國(guó)建筑師走向國(guó)際平臺(tái)提供橋梁。傳統(tǒng)紙媒設(shè)置公眾號(hào)彌補(bǔ)紙質(zhì)出版時(shí)間周期長(zhǎng)的不足,結(jié)合自身的歷史積累與專業(yè)視角開拓領(lǐng)域;新生媒體不限于建筑本體,對(duì)消費(fèi)、旅游、人物、技術(shù)、社會(huì)涉及更廣泛。現(xiàn)在的建筑媒體正在揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短,建立建筑傳媒體系上多元化系統(tǒng),逐步實(shí)現(xiàn)信息傳遞高效化。

[1] 章 明,張 姿.對(duì)當(dāng)代中國(guó)建筑文化價(jià)值取向的反思——以1978年—2014年《建筑學(xué)報(bào)》為參照系的研究[J].建筑學(xué)報(bào),2014(Z1):26-31.

[2] 蔣妙菲.建筑雜志在中國(guó)[J].時(shí)代建筑,2004(2):22-28.

[3] 李凌燕.從當(dāng)代中國(guó)建筑期刊看當(dāng)代中國(guó)建筑的發(fā)展[D].上海:同濟(jì)大學(xué),2007.

[4] 張 利.今日建筑媒體的五種取向[J].時(shí)代建筑,2014(6):58-59.

[5] 馮 路.請(qǐng)點(diǎn)贊 自媒體時(shí)代的話語危機(jī)[J].時(shí)代建筑,2014(6):49-51.

[6] 柳歆雨,王 蔚.建筑師與建筑傳媒的“前世今生”[J].中外建筑,2016(12):49-50.

Comparisonofarchitecturaltraditionalperiodicalsandnewmedia

WuJingYuJia

(CollegeofArchitectureandArt,HebeiUniversityofEngineering,Handan056038,China)

With the rapid development of contemporary architectural media, there is no limit to people’s access to new information. This article discuss the domestic media and Internet media two new building building information dissemination channels from the research point of view. At the same time, the paper analysis the advantages and disadvantages of the two types of channels are compared, so as to find a more effective way of building information dissemination.

architectural periodicals, architectural theory, new development, self media

1009-6825(2017)30-0223-03

2017-08-19

武 晶(1974- ),女,教授; 于 佳(1992- ),女,在讀碩士

G206.2

A