風積沙筑路材料的擊實特性及壓實工藝

羅瑞敏

蘇交科集團(浙江)交通規劃設計有限公司

風積沙筑路材料的擊實特性及壓實工藝

羅瑞敏

蘇交科集團(浙江)交通規劃設計有限公司

風積沙的密實度直接決定道路的行車性能及結構耐久性。由于風積沙自然狀態疏松,工程性質較差,其壓實施工工藝一直是困擾我國西北部地區公路建設的一大難題。考慮到風積沙的壓實工藝選取依賴于其擊實特性,本文采用試驗手段,結合理論計算,得到風積沙擊實曲線,了解其擊實特性,從而尋求最合理的壓實工藝。

風積沙;擊實特性;壓實工藝;路基;壓實度

1 引言

風積沙材料質地疏松、粘性差、毛細少等特性,無法直接用來填筑路基,本文采用試驗手段,結合理論分析,著重分析了風積沙的擊實特性,得到了較為合理的風積沙壓實工法。

2 試驗原理及操作

2.1 試驗原理

與傳統路基材料不同的是,風積沙屬于半路基材料,需要經過壓實方可作為路基使用,本文主要采用以下幾種方法進行試驗。

選取我國西北部沙漠腹地內的擾動風積沙,樣品含水率、未密實空隙率、密實空隙率、表觀密度、未密實密度及密實密度等參數值均滿足風積沙特性要求。

巖土擊實試驗一般采用標準重型擊實法,考慮到風積沙粘性差、質地疏松等特性,采用重型錘擊,錘四周風積沙不容易密實。本文選用馬歇爾錘擊試驗,其最大特點是重力錘與材料筒口徑一致,可以有效避免四周不密實的情況出現。具體試驗工況見下表2:

(1)含水率相同,擊實方式不同:主要選用標準輕型錘擊、標準重型錘擊、馬歇爾錘擊三種方式。

(2)含水率不同,擊實方式不同:主要選用標準重型錘擊(含水率:0.1%、天然、3%、5%、7%、9%)、馬歇爾錘擊(含水率:0.1%、天然、3%、5%、7%、9%)。

2.2 試驗操作

2.2.1 含水率相同,擊實方式不同

保證物料筒置于平整的地面上,將風積沙分4次均勻倒入,每次500g,將試樣表明壓平,分別對每層試樣進行錘擊,保證各層試樣完全擊實以后,試樣表面略高于物料筒頂大約3mm。用刮土刀沿筒定切削試樣至與筒頂齊平,再沿物料筒內壁輕刮,保證試樣與物料筒壁分離,并取下筒身拆除底板,稱量試樣。試驗干密度按照下式1求解

式中ρd、ρ、ω分別表示:干密度,g/cm3;濕密度,g/cm3;含水率,%

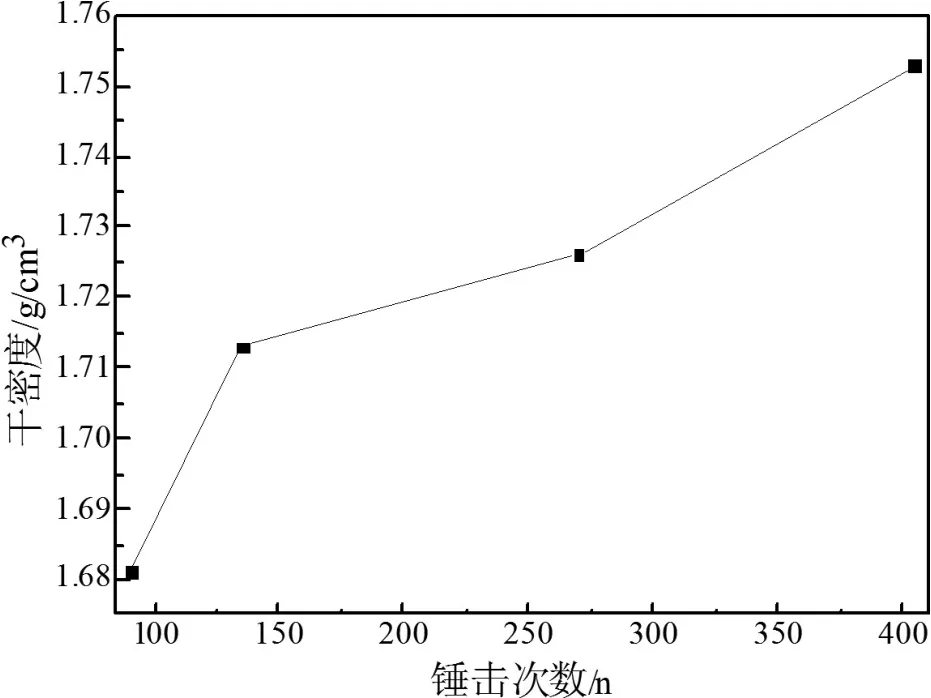

通過式1可分別得到采用馬歇爾錘擊法、標準輕型錘擊法及標準重型錘擊法試驗時,不同錘擊次數對應的干密度值。采用馬歇爾錘擊法得到的擊實次數與干密度曲線見下圖1所示:

圖1 馬歇爾擊實次數與干密度曲線

2.2.2 含水率不同,擊實方式不同

將試驗試樣置入烘箱36h左右,自然狀態冷卻后,分別加水配制含水率分別為0、1%、3%、5%、7%、9%的試驗試樣。具體試驗操作同1.2.1。

3 試驗結果及分析

3.1 含水率相同,擊實方式不同

本文選用多種試驗方法得到其最大干密度值,標準輕型擊實法、標準重型擊實法及馬歇爾錘擊法得到的干密度值分別為:1.651/g/cm3、1.709/g/cm3、1.753/g/cm3。

分析以上數據可知,采用標準重型試驗法得到的干密度值較標準輕型方法高3.4%,由于標準輕型錘擊力較小,無法抵抗風積沙間的摩擦力,故采用標準輕型試驗法不合理。采用馬歇爾錘擊法時,風積沙干密度受錘擊次數的影響較為顯著。根據圖1可知,干密度隨著錘擊次數的變化呈現先快后慢的趨勢,采用馬歇爾錘擊法,其干密度值大約提高5.8%。

3.2 含水率不同,擊實方式不同

3.1中的試驗已經證明標準輕型擊實法在風積沙處理中的不合理性,故2.2中不再討論標準輕型擊實法在含水率不同,擊實方式不同條件下的應用。根據式1求解含水率不同,擊實方式不同條件下的試樣干密度值,并得到標準重型擊實法和馬歇爾錘擊法對應的干密度與含水率變化曲線,具體見下圖2

圖2 干密度與含水率曲線

分析上圖可以明顯看出,采用標準重型擊實試驗法和馬歇爾錘擊試驗法得到的干密度與含水率曲線關系基本一致。含水率位于0左右,其干密度達到極值,隨著含水率的增加,干密度呈現先減小再增加的趨勢,當含水率達到飽和時,干密度達到峰值,曲線總體呈“倒S”型。風積沙在含水率為0時擊實效果最佳。曲線變化過程中出現了兩次干密度峰值,且兩次峰值幾乎齊平,說明只要選用合理的擊實方式,處于干燥狀態或者飽水狀態的風積沙均可以達到理想的干密度值。

4 壓實工藝選取

考慮到沙漠腹地極端缺水,飽水條件下進行壓實是不可行的;而自然狀態下的風積沙基本處于干燥狀態,恰好滿足壓實施工條件。但自然狀態下風積在風荷載的擾動下容易流動,為了保證風積沙不受外荷載擾動,可在風積沙上覆蓋一層級配良好的碎石,將碎石與風積沙共同壓實,彌補了風積沙的缺陷。

5 結語

(1)馬歇爾錘擊法不僅能避免風積沙在壓實過程中出現的四周不密實、脫模困難等問題,而且在相同含水率條件下,采用馬歇爾錘擊法能夠得到最大干密度值。

(2)風積沙含水率與干密度關系曲線呈“倒S”型,再干燥和飽水狀態下均能達到最大干密度值,這是在沙漠地區風積沙作為路基材料的一大天然優勢。

[1]張景燾.風積沙的壓實特性研究[J].水利建筑與工程學報,2014,12(1):78~82.

[2]聶青龍,邊艷妮,蔡睿.風積沙最大干密度確定方法及壓實度檢測方法研究[J].中國公路,2013,26(3):120~121.