造假案例曝光警示作用大用法制保證環境監測的真實性

◎本刊記者 鄭挺穎

造假案例曝光警示作用大用法制保證環境監測的真實性

◎本刊記者 鄭挺穎

前不久,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于深化環境監測改革提高環境監測數據質量的意見》(下簡稱《意見》),并發出通知,要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。那么《意見》有何亮點?環境監測部門如何提高環境監測數據的質量?《環境與生活》雜志記者采訪了國務院發展研究中心、國家行政學院和中國環境監測總站的相關專家,請聽聽他們的解讀。

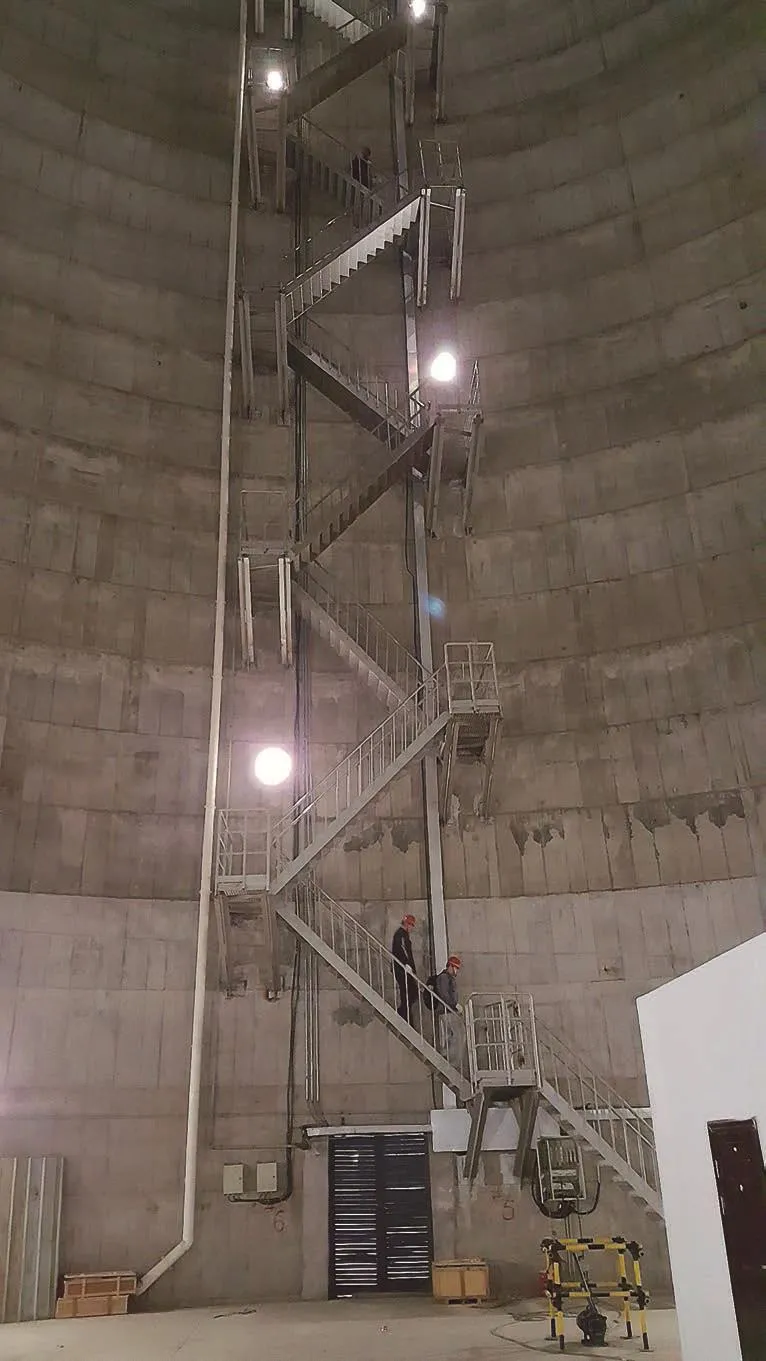

中國環境監測總站質檢室的員工爬上大煙囪,去檢查環境監測設備。

斬斷為仕途升遷而造假的后路

《意見》第八條特別引起環保界人士的重視。第八條指出,“環境保護部門查實的篡改偽造環境監測數據案件,尚不構成犯罪的,除依照有關法律法規進行處罰外,依法移送公安機關予以拘留;對涉嫌犯罪的,應當制作涉嫌犯罪案件移送書、調查報告、現場勘查筆錄、涉案物品清單等證據材料,及時向同級公安機關移送,并將案件移送書抄送同級檢察機關。”

就此,國家行政學院生態文明研究中心副主任陳安國教授11月11日接受《環境與生活》雜志記者采訪時表示:“法制化是做好環境監測的一個很重要的保障,黨中央和國務院發的這個文件非常重要、及時,加大了對環境監測數據造假的懲治力度,通過刑法的手段來懲治地方造假,來保障數據的真實、客觀,這是非常重要的基礎性工作。此外,黨中央和國務院重拳出擊,要求環保、公安、檢察等不同部門協同,這對促進和提高環境監測數據的質量具有很大的意義。這次十九大提出要改革生態文明監管體制,這也對環境數據提出了更高的要求。如果沒有扎實、過硬的基礎數據,要做好環境監測、生態監測都是無從談起的。”

那么,在環保領域是否開始實現了扁平化、垂直化的管理?陳安國教授認為:“當今生態文明建設領域的問題比較多,扁平化和垂直化管理在當前是必須的。通過扁平化管理、中央垂直管理,打造一個協同、協調的生態監管體制,這是環保工作未來一段時間的重要趨勢,也是相關工作的重要抓手。但是,也有些領域并不需要垂直管理,否則地方政府的作用就會越來越小,地方政府的權力、責任、積極性被弱化之后,對開展工作也是不利的。”

針對數據造假問題,國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長常紀文分析根源時說:“通過環境監測數據作假,企業可以少交排污費,不交罰款,地方政府的考核結果由不合格變為合格甚至優秀,最后的結果是環境受損、百姓遭殃。”

常紀文還表示:“《意見》結合目前的實際情況,進行系統性的制度設計,有不少亮點:一是通過技術手段預防和制止造假。二是通過界定從業人員的義務來預防和制止造假。三是加強對黨政官員干涉行為的預防和制止。值得注意的是,《意見》要求中央組織部統籌落實責任追究。這一設計可以針對性地預防、阻止地方黨政官員為了仕途升遷而造假。四是通過環境信用機制預防和制止企業作假。五是通過監管協調機制預防和制止部門作假。”

造假追刑責 警示作用大

在提高環境監測數據質量方面,中國環境監測總站長時間以來做了大量努力,并取得長足進展。

11月9日,《環境與生活》記者來到總站的“環境監測儀器質量監督檢驗室(簡稱質檢室)”,采訪了質檢室的王強研究員。

質檢室目前有14名正式職工,主要負責各類環境監測儀器設備(或系統)的適用性監測,負責擬訂監測儀器設備的技術條件、技術規定和技術規范等標準。此外,質檢室還加掛環保部環境監測儀器質量監督檢驗中心的牌子。

王強在質檢室工作了10年,對國內各種環境監測數據造假的花樣也是了然于胸。他先和記者介紹了幾種常見的弄虛作假的手段:“最簡單的就是上次西安利用棉紗堵塞采樣器的方法,連普通老百姓都知道了。”

2016年,西安市兩個環保分局的7名官員為了讓環境監測數據“好看”,竟然對國控環境空氣質量自動監測站點動手腳,后來被全部追究刑責,分別判處1年3個月到1年10個月不等的有期徒刑。

還有更“奇葩的”。例如,在空氣采樣頭附近噴淋水,降低PM2.5的濃度;把輸送氣體的管道扎孔,故意讓其漏氣、漏水,降低管道里污染物的濃度;故意調整修改儀器設備的參數,讓數據變得“好看”……

王強還強調,在上述西安案例的警示下,地方環保部門此后在環境質量監測數據上造假的情況有很大改觀。“現在,敢于在環境監測數據上造假的官員,要不就是特別聰明,要不就是特別傻。”他幽默地說。

高智商造假最終仍露餡

“特別聰明的造假,有哪些做法?”記者好奇地問。

王強想了一下回答:“比如直接到軟件操作系統里面安裝小軟件,當污染物濃度到一個限值的時候,程序自動讓數值下降,數據看起來也有無規律的波動,有波峰和波谷,比較難以覺察。對付這種高智商的造假,得靠長期蹲點,內部舉報,突擊檢查。”

有一次,王強陪同上級主管部門到某地的熱電廠突擊檢查煙氣排放,該廠的全套監測儀器和數據表面看都是正常的,但是該廠用干法脫硫,需要消耗大量的石灰石,而該廠的財務部門提供不了購買這么多石灰石的單據和憑證,露出馬腳。順藤摸瓜,查到從脫硫到排放的全流程造假。據造假者交代,他因為在市場上一時買不到那么多石灰石,又擔心處罰就開始造假,自以為在儀器設備和系統軟件上做得天衣無縫,沒想到最后在財務環節上暴露了。

中國環境監測總站質檢室業務主管、研究員王強鄭挺穎/攝

王強研究員帶著記者參觀實驗室。質檢室業務繁多,還承擔著建設國家專用儀器設備適用性檢測實驗室的任務。環境監測儀器廠家要想驗證其儀器設備性能質量和現場適用性是否符合我國的相關環保標準要求,都必須先在質檢室進行相關測試,確認合格才能投入使用。記者在實驗室看到一名金發碧眼的外國專家。“外企同樣也要過我們這一關,但大多數是國內的廠家,”王強解釋道,“現在全套進口的儀器很少,國內企業成長很快,成套的國產儀器的國產化率大概有60%,但一些核心部件,例如高精度的儀表、高靈敏度的傳感器,還是以進口為主。儀器檢測多數要花兩三個月時間,像我們熟悉的PM2.5監測設備,要在我們昌平區興壽檢測場檢測整整一年。”

導致數據失真的原因,一是人為的故意造假;二是由于技術和能力不足造成的無意之過,類似儀器設備出問題這種。《意見》里面提到,“專門用于在線自動監測監控的儀器設備應當符合環境保護相關標準規范要求”,為了確保做到這一點,質檢室的員工經常要到外地檢測檢查儀器設備。“有時候,為了檢驗廢氣排放監測的儀器設備是否正常,七八十米的大煙囪我們也得爬上去。這活兒,有恐高癥的還真干不來。”王強幽默地說。

“誰出數誰負責,誰簽字誰負責”

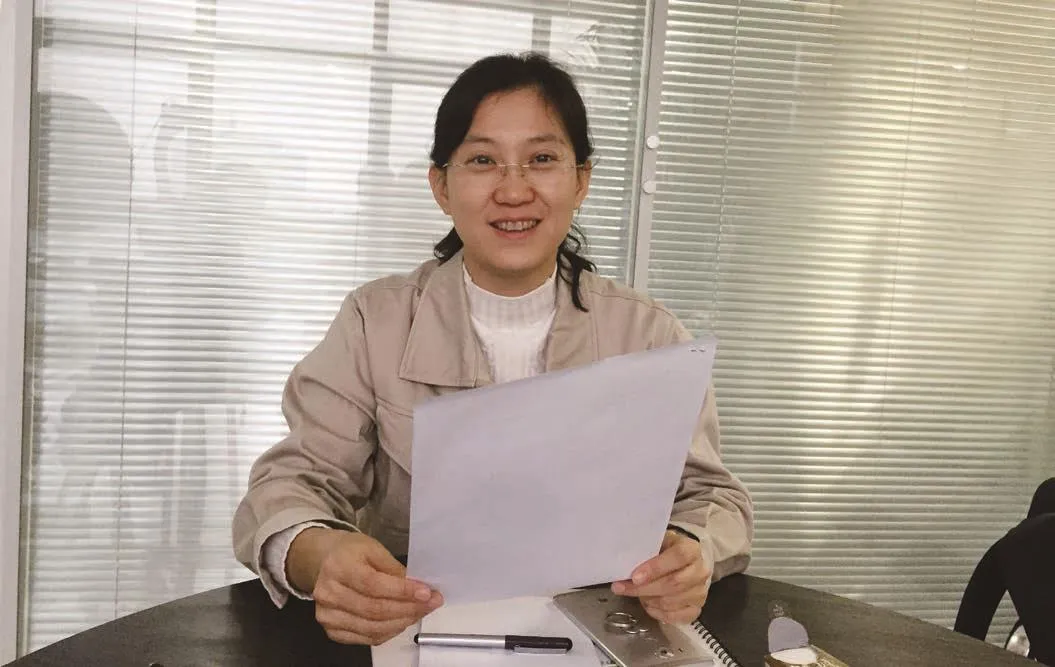

隨后,記者來到總站質量管理室,采訪了質量管理室的滕曼博士。滕博士和她的同事們也經常出差,到各地開展監測數據的質量監督檢查,查實那些篡改偽造環境監測數據的現象。

《意見》第13條明確了環境保護、質量技術監督部門對環境監測機構的監管職能,要求兩部門開展雙隨機檢查,強化事中事后監管。

滕曼解釋,“雙隨機”檢查的意思是,隨機挑選的技術專家被派往隨機抽取的監測站點,進行突擊檢查。“檢查的主要方式是去站點查看日常運維記錄、儀器的工作狀態、數據是否有異常;站房內外的環境、視頻監控是否符合規范要求;把他們的儀器進行比對,看偏差是否在可接受的范圍內。”滕博士認為,現在很少有從業人員敢造假了。因為《意見》對從業人員實行“誰出數誰負責、誰簽字誰負責”的制度,采樣與分析人員、審核與授權簽字人分別對原始監測數據、監測報告的真實性終生負責,從源頭上預防環境監測數據造假的現象。

但是,客觀上還是存在由于工作人員專業水平不夠、業務能力有限、操作流程不規范導致數據失真的可能性。為確保環境監測數據“真、全、準”,《意見》提出要建立覆蓋布點、采樣、現場測試、樣品制備、分析測試、數據傳輸、評價和綜合分析報告編制等全過程的質量管理體系。目前,質量管理室在這方面做了很多工作,尤其在完善工作程序方面。前不久,質管室就針對臭氧的監測流程,拿出了《臭氧校準作業指導書》。

11月9日,中國環境監測總站質檢室的實驗室里,一位外企員工將其設備送到質檢室進行測試。 鄭挺穎/攝

中國環境監測總站質管室業務主管滕曼博士鄭挺穎/攝

滕博士介紹,《意見》提到的“建設國家環境監測量值溯源與傳遞實驗室”的任務,主要由質量管理室承擔。“今后將與質量技術監督部門合作,強化量值溯源。打個比方,各個站點用的是不同的尺子,但不同尺子的刻度應該是一致的,并定期與更高精度的尺子比對。”

另外,各省級監測站的實驗室資質認定和人員持證上崗考核、全國環境監測實驗室的能力考核(驗證)也是由質管室來負責。“現在承擔國家任務的社會化機構的技術人員能力還需提高,他們必須通過考試,他們的實驗室能力也要定期通過考核。”

維護國家環境監測數據的權威性

作為一家在環境監測領域頗具實力的第三方運維企業,河北先河環保科技公司擁有員工近千人,下轄14家子公司和3個研發中心。在接受采訪時被《環境與生活》記者問到監測工作是否遇到地方政府干涉時,董事長李玉國坦率地回答:“的確受到過干涉,但我們堅決抵制這種歪風邪氣,堅決維護國家環境監測數據的權威性、可靠性和準確性。維護監測數據的客觀真實,是每一家第三方運維企業的根本職責,弄虛作假是決不能觸碰的底線,也是決定企業存亡的生死線。”

說到來自地方政府的壓力,另一家第三方運維企業——青島吉美來科技公司總經理王瑋也頗為感慨。“運維單位和地方政府并不是敵對關系。地方政府希望數據達標的心情我很理解,所以我們盡力用優質、誠懇的服務感動被監測方,從而化解彼此間的矛盾,”王瑋說,監測的根本目的不是懲罰,而是為了隨時掌握地方環境狀況,及時發現存在的問題和突發狀況。一旦數據出現異常,運維單位能根據監測數據報表為當地政府分析數據過高原因,快速找到污染源。

“我們要求運營人員在保證數據質量的前提下,隨時關注運營區域的周邊環境。一旦發現污染源,要馬上進行反饋。”王瑋表示,監測數據造假禍國殃民,最終只會害人害己。

(邱佳、王然對本文亦有貢獻)

本欄目責編/鄭挺穎

zhengtingying@vip.163.com