無縫隙轉運在急診科機械通氣患者轉運中的應用

錢鳳萍 李娜 張金玲 鄒麗芳

無縫隙轉運在急診科機械通氣患者轉運中的應用

錢鳳萍1李娜2張金玲1鄒麗芳1

目的研究無縫隙轉運在急診機械通氣患者轉運中的效果。方法以2016年3—6月共34例實施機械通氣并由急診搶救室轉運到ICU或手術室的成人患者為對照組,實施常規(guī)轉運;以2016年9—12月轉運的38例為觀察組,實施無縫隙轉運,比較兩組轉運時間及轉運中不良事件的發(fā)生率。結果觀察組的轉運時間和不良事件的發(fā)生率較對照組差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。結論無縫隙轉運能縮短急診科機械通氣患者的轉運時間、減少轉運中不良事件的發(fā)生率。

無縫隙轉運;急診科;機械通氣;安全管理

氣管插管是急診科危重癥患者最常用的搶救措施之一。在急診,患者經過氣管插管等初步搶救后,常需要轉運至手術室、ICU等相關科室進行進一步的治療。在轉運的過程中,容易發(fā)生氣道相關不良事件,主要包括氣管導管堵塞、導管移位、意外拔管、低氧血癥[1]。這些事件一旦發(fā)生,極易導致嚴重后果。無縫隙管理指的是以先進的管理理念為指導,以科學的管理為依據(jù),通過創(chuàng)新機制、優(yōu)化職能和重組業(yè)務流程等手段,形成具有決策、執(zhí)行、監(jiān)督、咨詢、反饋等功能的持續(xù)改進的管理系統(tǒng)[2]。我科2016年9—12月,在機械通氣患者轉運過程中引入無縫隙管理,縮短轉運時間、降低了患者轉運中不良事件的發(fā)生率。現(xiàn)報告如下。

1 臨床資料

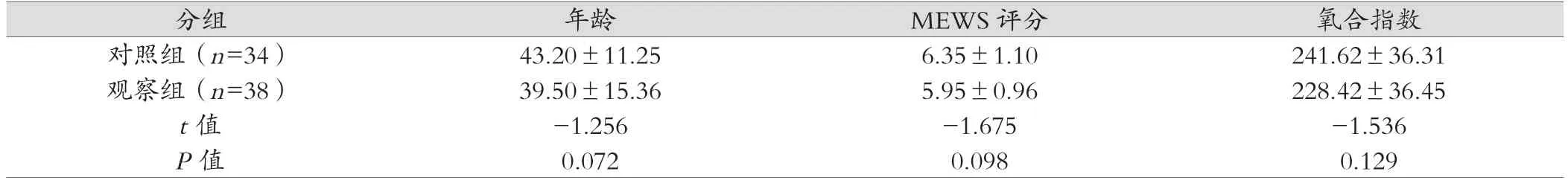

研究對象為入住急診搶救室的、需要攜帶機械通氣轉運至手術室或ICU的危重癥患者。納入標準為:(1)在院前或搶救室內建立人工氣道并進行機械通氣的患者;(2)有轉運至手術室或ICU者;(3)轉運時需要機械通氣者;(4)年齡大于等于18周歲。排除標準為:(1)轉運前半小時內未監(jiān)測動脈血氣分析者;(2)轉運前護士未使用改良早期預警評分工具(MEWS)進行評分及計算氧合指數(shù)者。選取2016年3—6月轉運的34例患者為對照組,實施常規(guī)轉運模式;選取2016年9—12月轉運的38例患者為觀察組,采取無縫隙轉運,轉運前,護士均使用MEWS對患者的心率、收縮壓、呼吸、體溫和意識五個方面進行評分[3]。劉杜姣等[4]的研究表明,氧合指數(shù)(PaO2/FiO2)與機械通氣患者的預后相關,連續(xù)動態(tài)監(jiān)測其變化可能作為判斷危重病患者預后的參考指標之一。故本研究由護士在機械通氣患者轉運前30分鐘內計算患者的氧合指數(shù)。兩組患者在年齡、MEWS評分、氧合指數(shù)等一般資料方面比較,差異無統(tǒng)計學意義 (P>0.05),具有可比性。見表1。

2 方法

根據(jù)無縫隙管理的內涵,科室采取以下措施:

2.1 完善制度、優(yōu)化流程

2.1.1 完善、落實急診科危重癥患者轉運制度 科室制訂院內轉運與交接制度、急診患者轉病房交接制度、突發(fā)事件預警制度及流程、轉運不良事件上報制度、轉運人員定期考核制度。

2.1.2 完善急救設施和設備 院內轉運設備包括心電監(jiān)護、轉運呼吸機和轉運箱,箱內包括呼吸球囊、加壓面罩、生理鹽水、腎上腺素、輸液器、留置針、注射器、吸痰管等急救設備、藥品及物品。

2.1.3 優(yōu)化轉運交接流程,制作急診科危重癥患者轉運交接單 急診科和病房共同設計了轉運交接記錄單,主要包括患者基本信息、診斷、生命體征、急診處置、氣管插管深度、呼吸機參數(shù)、靜脈輸液通路、主要用藥、病歷資料以及皮膚等,使用清單式,方便交接,防止漏交接。

2.2 落實無縫隙轉運

2.2.1 轉運前準備 (1)病情評估:醫(yī)師在轉運前需全面、認真、系統(tǒng)評估患者病情是否適合轉運,與家屬充分溝通,簽署轉運同意書;護士要充分了解病情、藥物使用情況、身上所有管道的名稱、位置及通暢性,特別要評估機械通氣患者自主呼吸的強弱、呼吸機使用的模式,并預見性處理可能出現(xiàn)的并發(fā)癥。

(2)患者準備:轉運前,護士要聽診患者雙側呼吸音、充分吸引口、鼻腔、氣道分泌物,保持呼吸道通暢;認真檢查并妥善固定人工氣道及呼吸機管道,防止轉運過程中出現(xiàn)松動、脫落;排空各引流袋并記錄引流量、顏色、性質;在轉運交接單上注明各管道的名稱、置管的時間和長度;清醒患者做好解釋工作,消除其恐懼心理;煩躁不配合患者給予適當鎮(zhèn)靜,予約束帶約束肢體,保證轉運的安全。

表1 兩組研究對象轉運前MEWS評分和氧合指數(shù)比較

(3)急救儀器、藥品及物品的準備:準備好性能完好的轉運呼吸機、保證氧源充足,根據(jù)轉運時間必要時攜帶備用氧源,并根據(jù)患者的實際情況調節(jié)合適的呼吸機輔助模式及報警上下限。檢查患者正在使用的藥品,根據(jù)轉運時間提前更換快用完的藥物,特別是血管活性藥物、鎮(zhèn)靜藥物等。備好性能完好的轉運監(jiān)護儀和物品齊全的轉運箱。

(4)暢通綠色通道:提前電話通知交接科室做好儀器設備、藥品的準備,設計轉運路線、提前通知電梯負責人員備好電梯待用,減少等待時間,確保轉運通道暢通無阻。采用轉運床整床轉運,減少患者搬動。

2.2.2 轉運途中的監(jiān)測 (1)病情觀察:轉運過程中,轉運護士始終站在患者頭側,保證患者面部及轉運心電監(jiān)護儀的屏幕在視線范圍內,密切觀察患者的生命體征,特別是心率、心律、呼吸、血壓、血氧飽和度、神志等情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時處理。一旦患者出現(xiàn)變癥,要根據(jù)病情情況立即就地或返回科室采取搶救措施。

(2)轉運呼吸機的管理:配合醫(yī)生嚴密觀察呼吸機的運轉情況,注意觀察呼吸機潮氣量、每分鐘通氣量及呼吸頻次是否正常。若患者出現(xiàn)煩躁、呼吸機報警,應及時檢查管道有無脫落、扭曲,查明報警原因,給予相應的處理。

2.2.3 轉運后交接 到達ICU或手術室后,轉運醫(yī)護人員與病房接診人員進行“清單式”交接,交接結束,接診人員在急診科轉運患者交接記錄單上簽名,轉運護士記錄交接結束的時間。

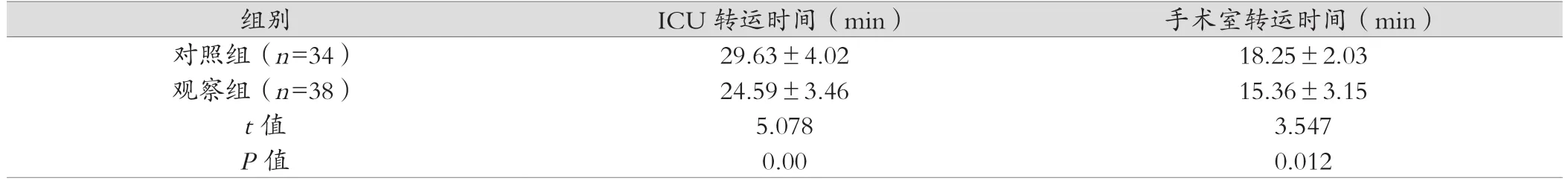

表2 兩組轉運時間的比較

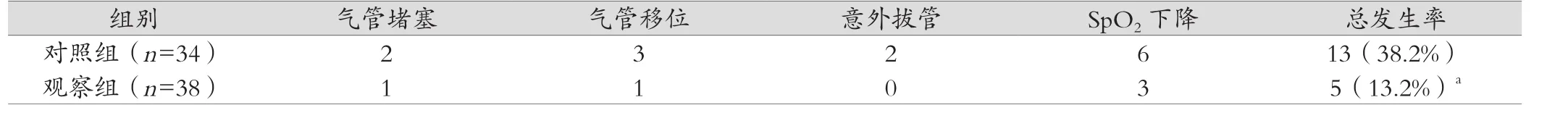

表3 不良事件發(fā)生率

3 評價指標與統(tǒng)計學方法

3.1 選擇轉運時間、不良事件發(fā)生率為評價指標

3.1.1 轉運時間 本研究中的轉運時間指患者離開搶救室,轉運至ICU或手術室,并且兩個科室醫(yī)護人員完成交接所需的時間,單位為“分鐘”。

3.1.2 不良事件發(fā)生率 本研究中轉運不良事件主要包括氣管導管堵塞、氣管導管移位、SpO2下降、氣管導管意外拔管等。“氣管導管移位”的標準為氣管導管向里或向外移動2 cm以內,但能維持機械通氣者,常因為氣管導管未妥善固定;“ SpO2下降”指SpO2下降10%并持續(xù)10分鐘,常因為氧源不足、呼吸機回路斷開、氣管導管氣囊漏氣、導管堵塞等[5]導致;“氣管導管意外拔管”是指由于患者煩躁或其他原因導致氣管導管位置向外移動大于2 cm甚至直接拔出,無法正常機械通氣。

3.2 統(tǒng)計學方法

采用 SPSS 18.0統(tǒng)計學軟件對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計學分析。計量資料以(x-±s) 表示,采用t檢驗;計數(shù)資料采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統(tǒng)計學意義。

4 結果

4.1 轉運時間

本研究中,兩組轉運至手術室的時間和轉運至ICU的時間差異具有統(tǒng)計學意義,觀察組短于對照組,如表2。

4.2 不良事件發(fā)生率

本研究中,兩組在氣管堵塞、導管移位、意外拔管、SpO2下降等不良事件的發(fā)生率及總不良事件發(fā)生率,差異具有統(tǒng)計學意義,觀察組各種不良事件的發(fā)生率均低于對照組,如表3。

5 討論

5.1 無縫隙轉運能縮短轉運時間

在危重癥患者的救治中,時間就是生命,無縫隙轉運在機械通氣患者轉運前進行全面的評估、預見性地處理高危因素,完善患者準備及急救藥品、物品及儀器的準備,暢通轉運通道,能大大降低轉運風險、降低轉運途中不良事件的發(fā)生率,從而縮短轉運途中時間;而采用清單式轉運交接單,能夠提高交接的效率和完整性,縮短交接時間。故無縫隙轉運科明顯縮短機械通氣患者轉運時間,提高了工作效率。

5.2 無縫隙轉運可降低機械通氣患者轉運不良事件的發(fā)生率

本研究中觀察組轉運38例機械通氣患者中有1例氣管切開使用呼吸機的患者在轉運過程中出現(xiàn)劇烈咳嗽后,痰痂堵塞氣管套管的內套管,導致氣管堵塞,予拔除氣管套管的內套管并吸痰后氣管堵塞解除,順利轉運;1例由于患者發(fā)生躁動,劇烈搖擺頭部并煩躁不安,導致氣管插管向外拔除3 cm,轉運醫(yī)生及時聽診雙肺呼吸音后及時調整氣管插管位置,未造成嚴重后果,安全轉運。3例出現(xiàn)SPO2下降,在及時調整呼吸機給氧濃度后均安全轉運。較對照組,無縫隙轉運可降低轉運不良事件的發(fā)生率。

急診科是醫(yī)院搶救危重癥患者重要的場所,細微差錯便可能威脅患者生命安全。諸多學者一直致力于探索對于急診科病房護理管理高效和便捷的管理方案[6-7]。有研究表明[8],無縫隙護理管理,極大地減少了急診科與其他科室間護理人員交接后問詢次數(shù),遏制了科室間相互交接推諉的發(fā)生次數(shù)。魏蘭[9]的研究表明無縫隙護理管理模式有利于急診科急危重癥患者的交接工作的順利開展。本研究表明無縫隙轉運能縮短急診機械通氣患者的轉運時間、降低轉運不良事件的發(fā)生率,從而提高了轉運的安全性。

[1] 沈麗英. 氣管插管患者院內轉運中的安全監(jiān)護[J]. 解放軍護理雜志,2007,21(9A):44-45.

[2] 王斌,劉婷. 急診重度顱腦損傷患者院內轉運中的無縫隙交接[J].中華護理雜志,2015,50(2):246-247.

[3] 謝曉梅. 改良早期預警評分系統(tǒng)在急診病人院內安全轉運中的應用 [J]. 護理研究,2010,24(7):1954-1955.

[4] 劉杜姣,薛慶亮,王鹿杰,等. 有創(chuàng)機械通氣治療的急性呼吸衰竭患者氧合指數(shù)與預后關系探討[J]. 中國危重病急救醫(yī)學,2012,24(10):592-595.

[5] 邱亞云. 規(guī)范轉運流程在急診氣管插管患者安全轉運中的應用[J].中國實用醫(yī)藥,2014,9(32):264-265.

[6] 胡慧. 人性化護理應用于急診科病人護理中的效果評價[J]. 全科護理,2013,11(11):975-976.

[7] 崔紅麗. 品管圈在急診患者安全轉運交接管理中的作用分析[J].中國衛(wèi)生標準管理,2016,7(15):235-236.

[8] 于舒,楊紅云. 急診-ICU 承接實施無縫隙護理管理的評價研究[J]. 吉林醫(yī)學,2016,37(3):705-707.

[9] 魏蘭. 急診科急危重癥患者轉運交接過程中無縫隙護理管理模式的有效性分析[J]. 齊魯護理雜志,2015,21(20):18-20.

Application of Seamless Transport in Transport of Patients With Mechanical Ventilation in Emergency Department

QIAN Fengping1 LI Na2 ZHANG Jinling1 ZOU Lifang1 1 Emergency Department, Fujian Provincial Hospital South Branch, Fuzhou Fujian 350028, China; 2 Nursing Department

ObjectiveTo investigate the effect of seamless transport model in emergency patients transferred with mechanical ventilation.MethodsIn the study, 34 cases of emergency adult patients with mechanical ventilation transferred with routine transportation method to ICU or operating room from Mar. 2016 to Jun. 2016 as control group. 38 cases of emergency adult patients transferred with seamless transport model from Sep. 2016 to Dec. 2016 were chosen as the experimental group. The transport time and the probability of bad happenings between two groups were compared.ResultsThe transport time and adverse events in the observation group were significantly different from those in the control group (P< 0.05).ConclusionSeamless transport model can shorten the transport time of emergency patients transferred with mechanical ventilation and reduce the probability of bad happenings.

seamless transport; emergency department; mechanical ventilation; safety management

R473

A

1674-9316(2017)25-0038-04

1福建省立醫(yī)院南院急診科,福建 福州 350028;2護理部

10.3969/j.issn.1674-9316.2017.25.019