餐廚垃圾濕式厭氧消化工藝難點(diǎn)分析及解決方案探討

盧艷娟 張文靜

摘 要:“垃圾圍城”已成為影響當(dāng)前城市發(fā)展的路障,餐廚垃圾處理亦被公認(rèn)為是當(dāng)前垃圾處理處置的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。隨著人口的增加、餐飲業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展,餐廚垃圾產(chǎn)生量也將逐年增長(zhǎng),增速預(yù)計(jì)將在10%以上。餐廚垃圾若處理不善則會(huì)對(duì)水體、大氣產(chǎn)生污染,若餐廚廢油回流餐桌,則會(huì)對(duì)居民身體健康造成損害。對(duì)餐廚垃圾進(jìn)行處理已成燃眉之急。

關(guān)鍵詞:餐廚垃圾;厭氧消化難點(diǎn)

一、厭氧消化已成為我國(guó)餐廚垃圾資源化利用主流技術(shù)路線

餐廚垃圾處理主要有四種工藝路線:生產(chǎn)飼料、好氧堆肥、厭氧消化、制造生物柴油。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),在國(guó)家首批的33個(gè)試點(diǎn)城市中,擬使用厭氧消化作為技術(shù)路線的項(xiàng)目占總數(shù)的2/3以上。在已建成項(xiàng)目中,雖然其他工藝亦得到一定的使用,但厭氧消化仍是主流工藝。餐廚垃圾有機(jī)物含量高,厭氧消化可產(chǎn)生大量沼氣,沼氣經(jīng)凈化可并入燃?xì)夤艿溃部芍瞥绍囉萌細(xì)猓嗫扇紵l(fā)電,且所發(fā)電可享受上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼。厭氧消化工藝產(chǎn)品銷路好,且處理成本不高,現(xiàn)在及將來都是餐廚垃圾處理的主流技術(shù)。

按照消化對(duì)象的固體含量,厭氧消化又可分為濕式厭氧消化和干式厭氧消化。由于干法消化的原料輸送和攪拌困難、造價(jià)高,目前國(guó)內(nèi)外餐廚垃圾厭氧消化處理多采用濕法工藝,該工藝技術(shù)成熟度高,實(shí)際運(yùn)行案例較多,是經(jīng)受了市場(chǎng)和實(shí)際工程檢驗(yàn)的工藝技術(shù)。

二、餐廚垃圾的特點(diǎn)

餐廚垃圾主要來源于餐飲服務(wù)業(yè)、家庭和企事業(yè)單位食堂等產(chǎn)生的食物加工下腳料(廚余)和食用殘余 (泔腳)。根據(jù)其物理及化學(xué)性質(zhì),具有如下特點(diǎn):

1)含固率較高,可達(dá)15%~ 20%;

2)有機(jī)物含量高,主要為蛋白質(zhì)、纖維素、淀粉、脂肪等;

3)油脂含量較高,垃圾呈粘稠狀;

4)雜質(zhì)含量高,如廢餐具、塑料、包裝物等多種其他垃圾,分選困難;

5)易腐爛、變質(zhì)、發(fā)臭、滋生蚊蠅。

三、餐廚垃圾厭氧消化基本工藝及難點(diǎn)分析

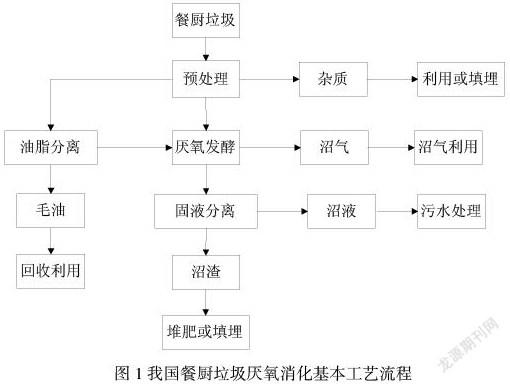

餐廚垃圾的厭氧消化一般包括破碎制漿、雜質(zhì)分選等前處理過程、厭氧消化、沼渣沼液處理、氣體貯存、凈化及利用等環(huán)節(jié)。根據(jù)實(shí)際情況,可增設(shè)油脂分離系統(tǒng)以提高厭氧處理廠的經(jīng)濟(jì)效益。結(jié)合我國(guó)餐廚垃圾處理利用的要求,厭氧處理廠的基本處理流程見圖1:

1)餐廚垃圾含固率高,傳統(tǒng)厭氧消化技術(shù)需要對(duì)物料進(jìn)行大量稀釋后再處理,導(dǎo)致消化后后沼液產(chǎn)量較高,增加污水處理廠的運(yùn)行負(fù)荷;

2)餐廚垃圾雜質(zhì)含量及含油量較高,呈粘稠狀,這就提高了輕、重物質(zhì)雜質(zhì)分選的難度。傳統(tǒng)的雜質(zhì)分離工藝對(duì)這種特殊性狀垃圾的分選效果不好,油脂、輕物質(zhì)雜質(zhì)進(jìn)消化罐后在液體表明形成浮渣,嚴(yán)重影響消化罐溢流出料和沼氣的釋放。重物質(zhì)雜質(zhì)進(jìn)到消化罐內(nèi)會(huì)形成沉淀并對(duì)設(shè)備造成磨損。國(guó)內(nèi)餐廚垃圾厭氧消化多為集中處理模式,厭氧消化罐規(guī)模比較大,這就促使液面結(jié)渣及罐底沉砂更難以清除,嚴(yán)重者將導(dǎo)致消化罐的清罐。

3)厭氧消化是水解酸化菌和產(chǎn)甲烷菌活性達(dá)到平衡狀態(tài)的反應(yīng)過程。餐廚有機(jī)質(zhì)含量高,易腐爛、變質(zhì)。若消化罐中的有機(jī)質(zhì)快速酸化形成大量有機(jī)酸,而反應(yīng)速度較慢的產(chǎn)甲烷菌還來不及消化,便會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)pH值降低,從而抑制產(chǎn)甲烷菌的活性,最終導(dǎo)致消化罐的酸化及清罐;

4)厭氧消化產(chǎn)生的沼氣中硫化氫含量較高,一般在2000~3000ppm的范圍,對(duì)管路及設(shè)備腐蝕性強(qiáng),在利用前需要對(duì)沼氣進(jìn)行脫硫預(yù)處理至滿足使用要求。傳統(tǒng)脫硫方法成本較高。

四、解決方案探討

本文對(duì)國(guó)內(nèi)外餐廚垃圾進(jìn)行充分調(diào)研,引進(jìn)歐洲專業(yè)針對(duì)餐廚垃圾處理工藝技術(shù)及專有設(shè)備,并結(jié)合我國(guó)餐廚垃圾特性進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),探尋中國(guó)餐廚垃圾厭氧消化難點(diǎn)的解決方案。

1.全系統(tǒng)高含固率運(yùn)行

傳統(tǒng)厭氧消化預(yù)處理技術(shù)對(duì)類似于餐廚垃圾的粘稠狀垃圾處理效果有限。若要提高處理效果就必須使用大量清水或采用沼液回流的方式對(duì)物料進(jìn)行稀釋,以降低物料的粘度。而過高的消化液回流比會(huì)引發(fā)甲烷化過程與酸化過程的失衡,引起氨氮和揮發(fā)性脂肪酸的積累問題,從而破壞系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

高含固率(16%以下)運(yùn)行的優(yōu)點(diǎn)體現(xiàn)在:

1)可顯著降低回流水或清水的使用量,減少有害物質(zhì)的累積,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性;

2)減少液體輸送量,節(jié)省能耗,降低處理系統(tǒng)投資與運(yùn)行成本;

3)減少沼液產(chǎn)量,降低污水處理系統(tǒng)的投資與運(yùn)行成本。

2.專業(yè)的預(yù)處理系統(tǒng)

餐廚垃圾厭氧消化的關(guān)鍵在預(yù)處理。而預(yù)處理的關(guān)鍵在于破碎制漿、雜質(zhì)分離等環(huán)節(jié)。制漿及雜質(zhì)分選的效果直接影響后續(xù)厭氧消化的產(chǎn)氣效果。破碎制漿分選系統(tǒng)可采用錘式破碎的原理將餐廚垃圾破碎成粒徑在10 mm以下的漿液,同時(shí)將餐廚垃圾中的塑料等輕物質(zhì)及不易破碎的重物質(zhì)雜質(zhì)分選出來,輕物質(zhì)去除率不低于90 %,分離物應(yīng)含水率低且有機(jī)物損失小。此外破碎制漿分選設(shè)備的入口處還應(yīng)設(shè)置加水系統(tǒng),必要時(shí)可以調(diào)整漿液濃度。破碎制漿、調(diào)漿、分選一體化設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、制漿及雜質(zhì)分選效果好,同時(shí)還易于管理控制,節(jié)能環(huán)保。

除砂系統(tǒng)應(yīng)采用專業(yè)針對(duì)餐廚垃圾設(shè)計(jì)的水力旋流器代替?zhèn)鹘y(tǒng)的除砂方式。旋流器產(chǎn)生的離心力可以有效去除有機(jī)漿液中的貝殼、玻璃、瓷片、砂石等重物質(zhì)雜質(zhì)。通過往復(fù)循環(huán)除砂及洗砂設(shè)計(jì),保證重物質(zhì)去除率不低于80 %且有機(jī)質(zhì)損失小。

2.專業(yè)的厭氧消化系統(tǒng)

本文考慮到餐廚垃圾成分的特殊性以及目前國(guó)內(nèi)餐廚垃圾處理尚處于起步階段,運(yùn)營(yíng)商經(jīng)驗(yàn)不足,需提高處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。專業(yè)的餐廚垃圾厭氧消化系統(tǒng)應(yīng)采用兩相厭氧消化工藝,將厭氧消化的水解產(chǎn)酸過程在單獨(dú)的水解罐內(nèi)完成,避免對(duì)主消化罐的酸化影響,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

主消化罐通過立軸式中央攪拌器的特殊設(shè)計(jì),可破除表面浮渣,并使破除的浮渣進(jìn)入攪拌流場(chǎng),避免浮渣的形成。同時(shí)通過出料口位置和罐底結(jié)構(gòu)的特殊設(shè)計(jì)達(dá)到主動(dòng)除砂的目的,保證消化罐正常運(yùn)行10年無需清罐處理。

3.多功能罐優(yōu)化方案

多功能罐設(shè)于厭氧消化系統(tǒng)之后,為膜頂結(jié)構(gòu)的消化罐體。該反應(yīng)器集消化后產(chǎn)物儲(chǔ)存、再消化、沼氣儲(chǔ)存、沼氣脫硫于一身。可提高系統(tǒng)10~15%的產(chǎn)氣效率,節(jié)省單獨(dú)建設(shè)儲(chǔ)氣柜和沼氣脫硫設(shè)備的面積,減少沼渣的產(chǎn)量,輸出沼氣硫化氫含量在300ppm以內(nèi),極大降低沼氣脫硫設(shè)備的投資和成本。是現(xiàn)代厭氧消化系統(tǒng)的良好補(bǔ)充和優(yōu)化。

五、結(jié)語

餐廚垃圾的厭氧資源化利用在我國(guó)還是一個(gè)新的課題。盡管相關(guān)的理論研究已經(jīng)進(jìn)行了,但實(shí)際的工程應(yīng)用還處在起步階段。如何進(jìn)一步優(yōu)化我國(guó)的餐廚垃圾厭氧處理工藝和技術(shù),仍需要不斷的研究與實(shí)踐。本公司愿與同行們共同探討研究,并在項(xiàng)目實(shí)踐中不斷累積經(jīng)驗(yàn),以提升我國(guó)餐廚垃圾厭氧處理的工藝技術(shù)水平。

3813500589275