《環境影響評價技術導則 土壤環境》編制問題探討

朱遠峰,任仲宇,郭迎濤

(1.北京中地泓科環境科技有限公司,北京 100120;2.北京工業大學,北京 100124)

《環境影響評價技術導則土壤環境》編制問題探討

朱遠峰1,任仲宇2,郭迎濤1

(1.北京中地泓科環境科技有限公司,北京 100120;2.北京工業大學,北京 100124)

基于編寫環境影響評價系列技術導則應遵循的5個原則:科學性、普適性、時效性、經濟可行性、導則之間的銜接性,通過對地下環境結構、生態系統構成要素、地下水導則中地下水定義范疇進行討論,傳統上“土壤層”為生態系統的組成部分,建議在土壤導則中將土壤定義為生態系統“土壤層”之外的包氣帶的土(巖)。由于我國地形地貌及地質條件極其復雜,制定統一的土壤標準極不現實,現狀監測的目的主要是留存對照值,建議根據土地利用的性質采用相應的環境風險篩選值,即人體健康的清潔值作為評價標準。

土壤;生態系統;包氣帶土(巖);篩選值

2016年5月28日,國務院印發的《土壤污染防治行動計劃》要求落實“保護優先、預防為主、風險管控”的要求,有關部門要在2017年底前完成土壤環境影響評價技術導則的制定并發布實施,將建設項目土壤環境影響評價工作的開展提上了日程。環境影響評價制度作為我國最成熟的環境保護制度之一,對我國的環境保護和改善起到很好的作用。環境影響評價技術導則作為環境影響評價工作“定規則”的技術文件,如何科學合理地編制或修改尤為重要。

1 環評技術導則編制的基本原則

科學地評價建設項目對環境的影響,首先應識別建設項目對不同環境要素產生影響的污染源和污染途徑,進而計算污染源強度。就建設項目影響的受體(不同環境要素)而言,要定量預測其影響的貢獻、評價其環境影響是否可接受,必須先知道各要素的環境現狀,從定量預測角度取得預測的初始條件和邊界條件,再根據資料的豐富程度和工程性質選擇合適的預測方法,計算建設項目在不同階段(建設施工期、運營期、服務期滿后)、不同運營時間及不同工(狀)況下的環境影響或貢獻大小,最終評價在滿足相關標準下的建設項目環境影響可接受程度。局部受體被影響的,需要采取工程措施消除或減緩其影響,并建立必要的監測系統長期監測建設項目對各環境要素的影響過程。

可見,環境影響評價工作是系統工程,而環境影響評價技術導則的編制或修訂應遵循以下5個原則。

(1)科學性。技術導則編制既要兼顧有關學科在現階段的研究新進展,更要強調技術應用的成熟度。如科學布設監測點位、優化污染源強的計算方法、選擇合適的影響預測方法等。

(2)普適性。我國幅員遼闊,建設項目可能涉及的地形地貌和巖性分布各有不同,因此各環境要素的環境影響評價技術導則的制修訂應注重實用性和可操作性,使其具有普遍的指導作用。

(3)時效性。環境影響評價是建設項目科學決策的基礎之一,在適當時間內系統科學地開展環評將有助于促進生產力和經濟的發展。技術導則制訂應在考慮當前社會經濟發展階段的同時,充分兼顧科學技術發展的趨勢,助力國民經濟發展。

(4)經濟可行性。環境保護是在發展中保護,技術導則的制修訂應充分考慮經濟技術的可行性。如現狀監測指標和預測因子的多寡、空間密度與監測時間頻率,以及獲取有關監測指標的技術成熟度都決定了環評的成本,環境保護措施除要求技術先進可行外,還應結合所處區域和場地的自然條件,考慮投入與產出比,要考慮實際操作過程中的經濟合理性。

(5)導則之間的銜接性。建設項目對環境的影響雖然體現在不同的環境要素上,但各要素間又相互關聯、相互影響,因此編制不同環境要素評價技術導則時應該考慮相互之間的銜接,既不能留有空白,也不能相互沖突引起矛盾或歧義。而地下環境尤其復雜,污染載體包括水、氣、固三相物質,如何科學界定不同環境要素的環境影響評價工作域,則更突顯其科學性和重要性。

2 土壤環評導則中土壤定義域的討論

我國對土壤、土地的管理,各部門根據自身的職責管理范疇不一,導致對土壤、土地、甚至土的定義及管理的邊界界定尚未統一。環境保護部門以人體健康和生態環境保護為職能,以防控人為活動對水、土、氣、生態等不同環境要素的污染影響和損害為主要任務。因此,環境影響評價所涉及的地下環境相比其他部門應該考慮得更全面、更深入。

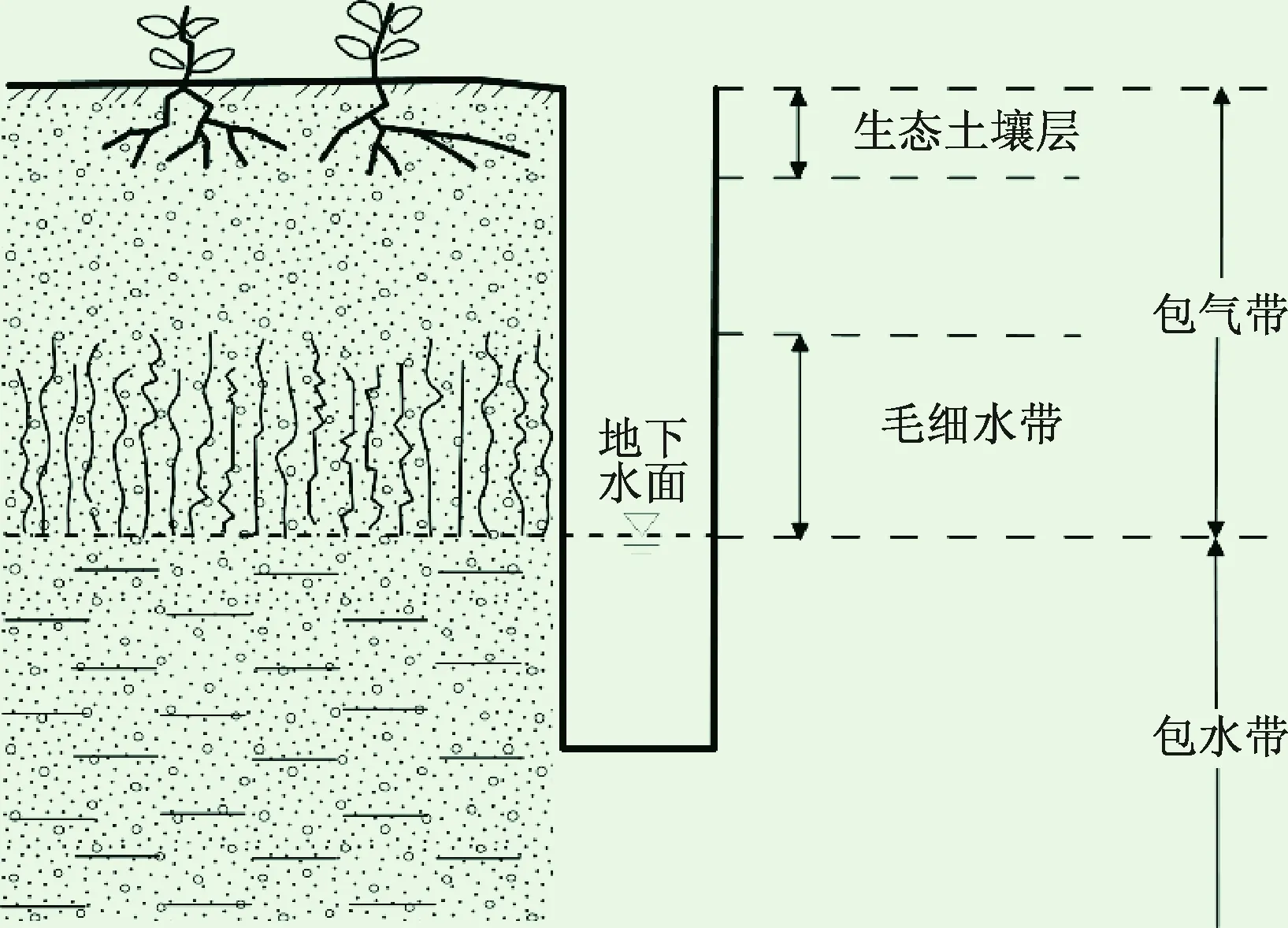

2.1地下環境的定義域

地下環境為地面以下由巖石和土壤構成的固體結構,其中所包含的水稱為地下水,是一個由氣、水、固體骨架組成的三相環境體系,科學劃分地下環境影響的定義域,以區分與其他行業的“土壤”概念十分必要。地下環境的整體剖面結構如圖1所示[1]。

圖1 地下環境整體剖面結構示意圖Fig.1 The whole section structure diagram of underground environment

評價建設項目對地下環境的影響,須全面整體評價對水、氣、土(巖)及生態不同污染載體的影響。以地面作為建設項目對地下環境產生影響的第一界面,污染物經過包氣帶滲入到潛水面,作為第二界面,最終進入飽水帶的地下水體和含水介質環境中。

2.2土壤環境的定義域

按傳統定義,土壤通常是指植被生態系統賴以生長的淺層土壤,包括淋濾層、淀積層和過渡層C,一般為2m以內。但按其廣義定義,土壤包括整個地下包氣帶層,即地面至潛水面之間的土(巖)層。科學劃分建設項目影響的土壤環境的定義域十分重要。

《環境影響評價技術導則 地下水環境》(HJ 610—2016)已明確定義地下水:地面以下飽和含水層中的重力水[2]。根據生態系統的組成結構,建議傳統的土壤層應納入生態系統的評價范疇,而對建設項目進行土壤環境影響評價時,應定義為生態系統之下與地下水面之上的包氣帶土(巖)。

2.3確定土壤環境定義域意義所在

大多數建設項目建在基礎平整之后,污染源直接污染的第一界面為包氣帶的土(巖)。因此,建設項目土壤環境影響評價的現狀監測與預測評價的對象應為生態系統“土壤層”之外的包氣帶土(巖)層,包括其中的固體顆粒、水和氣。

污染物經第一界面進入地下環境后,先對生態系統“土壤層”產生污染,后在重力作用下進入包氣帶土(巖)層。由于包氣帶土(巖)性質差異較大,導致對介質的污染途徑、狀態及程度也存在諸多差異。

相對而言,第四系松散沉積物孔隙粒徑較大,孔隙度也較大,污染物易與固體小顆粒相互作用使其污染,且容易使空隙中含有的受污水體呈“活塞狀”較均勻地逐漸向下運移至潛水面。包氣帶中的空氣,尤其是毛細上升帶的氣體污染程度可能更顯著。如果地層結構變化很大,且有滲透性能差的夾層存在時,污染的情況會更為復雜。

反觀之,可溶巖與非可溶巖的包氣帶,無論是表層巖溶帶,還是風化裂隙帶、固結堅硬的基巖構造裂隙帶,其巖石固體顆粒孔隙度小,孔徑也微小[3],污染物只能選擇張開度好的裂隙或溶蝕裂隙“不規則的帶狀”向下運移,對介質的污染主要集中于裂隙的表面,對儲水空間所含水的污染主要集中在裂隙中,在重力作用下難以進入固體顆粒的微小孔隙中。由于裂隙發育的不均勻性,通常在裂隙集中發育帶污染更嚴重、分布更集中。

可見,從污染物在生態系統土壤層和包氣帶土(巖)中的分布及污染地塊土壤、水和氣的調查、評估和修復技術、方法等角度,將土壤導則的土壤定義為包氣帶土(巖),并以此區分生態系統的土壤層,不僅有利于建設項目環境影響評價的全面覆蓋,也有利于各環境要素導則之間的合理分工,便于建設項目地下水環境污染防控措施的制定與實施,對建設項目場地土壤、地下水的管控與修復方法與技術的選擇與應用更具科學指導意義[4]。

3 土壤評價標準的討論

如前文所述,建設項目環境影響評價的土壤定義為生態土壤層之外的包氣帶土(巖)體,須考慮到各地包氣帶土(巖)差異性所帶來的標準的適應性問題。包氣帶土(巖)形成年代距今可長達數十億年,也可短至萬年,來源復雜,經歷的內外地質作用不同,固結的程度千變萬化,導致不同土壤(土巖)的組成成分有顯著的差別[5],因此制定統一的包氣帶土壤(巖)的組成成分標準是不現實的。

土壤(巖土)環境影響評價現狀監測的目的之一為留存場地背景值(對照值),作為項目運營時長期監測和服務期滿后對場地評價的基準,即判定是否污染的標準值。

若對土壤(巖土)的現狀情況進行評價,建議根據不同土地的使用功能和性質,如工業用地、辦公或住宅用地等,選用國家或當地政府規定的有關土壤環境污染風險篩選值作標準[6],評價該場地的土壤(巖土)現狀質量。當某些特征污染物缺少國內篩選值時,可參照國外有關土壤環境風險評價篩選值作為評價標準。土壤環境風險評價篩選值是在綜合考慮不同污染暴露途徑和情景,根據不同群體的身體狀態和大量污染物毒性試驗基礎上獲取的清潔標準值。以土壤清潔標準值來評價場地是否適合健康生存、生活和開展有關生產活動是可行的。

[1] 王大純, 張人權, 史毅虹, 等. 水文地質學基礎[M]. 北京: 地質出版社, 1986.

[2] 周俊, 梁鵬. 關于我國土壤與地下水環境管理承接“排污許可證制度”的探討[J]. 環境保護, 2017(4): 40- 43.

[3] 袁道先, 朱德浩, 翁金桃, 等. 中國巖溶學[M]. 北京: 地質出版社, 1993.

[4] 梁鵬, 周俊. 優化評價內容 嚴控新增污染——《環境影響評價技術導則 地下水環境》解讀[J]. 環境影響評價, 2016, 38(4): 18- 21.

[5] 鄢明才, 遲清華, 顧鐵新, 等. 中國東部地殼元素豐度與巖石平均化學組成研究[J]. 物探與化探, 1997, 21(6): 451- 459.

[6] 北京市環境保護局. 場地土壤環境風險評價篩選值: DB11/T 811—2011[S]. 2011.

DiscussionontheCompilationofTechnicalGuidelinesforEnvironmentalImpactAssessment—SoilEnvironment

ZHU Yuan-feng1, REN Zhong-yu2, GUO Ying-tao1

(1.Beijing Zhongdi Hongke Environment Technology Ltd., Co., Beijing 100120, China; 2.Beijing University of Technology, Beijing 100124, China)

Compilation of environmental impact assessment technical guidelines should follow such six principles as scientific nature, universality and practicability, timeliness, economic feasibility and connection of relevant guidelines.The structure and constituent elements of the underground environment is illustrated. Component of ecosystem, definition of vadose zone in groundwater environmental impact assessment guidelines are also discussed. The soil on soil environment guideline defines as soil or rock of the vadose zone, except the “soil layers” in ecosystem. Because extremely complex land form and geological conditions in China, Formulating unified soil standard is unrealistic. Aim of the present monitoring of soil is retained comparison value. Assessment standard of soil quality recommends that according to the nature of land use, screening values of control environmental risk, namely, clean and value of the human body health are adopted.

soil; ecosystem; vadose soil (rock); filter values

2017-06-30

中國長江三峽集團公司資助項目(0799556)

朱遠峰(1949—),男,江西萬安人,研究員,博士,主要研究方向為水文地質與工程地質,E-mail:wazyf@sina.com

郭迎濤(1985—),男,吉林人,碩士,主要研究方向為環境水文地質,E-mail:guoyt@groundwater-china.com

10.14068/j.ceia.2017.06.006

X825

A

2095-6444(2017)06-0023-03