標(biāo)準(zhǔn)化降水指數(shù)在黑河地區(qū)的適用性研究

趙山山,王志國,孫 波

(黑河市氣象局,黑龍江 黑河164300)

標(biāo)準(zhǔn)化降水指數(shù)在黑河地區(qū)的適用性研究

趙山山,王志國,孫 波

(黑河市氣象局,黑龍江 黑河164300)

對(duì)黑河地區(qū)6個(gè)氣象站1967-2015年的逐月降水?dāng)?shù)據(jù)資料計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化降水指數(shù),分析了SPI指數(shù)的時(shí)間序列特征,探討了SPI指數(shù)的適用性。結(jié)果表明:(1)SPI指數(shù)在不同時(shí)間尺度下,對(duì)降水量的敏感性各有不同,較長時(shí)間序列指數(shù)能夠更好的表現(xiàn)階段性的干旱與雨澇持續(xù)時(shí)間。(2)在適用性方面,SPI在評(píng)價(jià)過程中比pa指數(shù)更加敏感,評(píng)價(jià)等級(jí)相對(duì)較高,而SPI指數(shù)和土壤墑情指數(shù)結(jié)合使用對(duì)判斷旱澇分布評(píng)價(jià)效果會(huì)更好。

標(biāo)準(zhǔn)化降水指數(shù);SPI;適用性

1 引言

干旱指數(shù),一直是干旱監(jiān)測、預(yù)測和研究中的重要工具。黑河市氣象部門目前主要采用降水距平百分率和土壤田間持水量來表征各地區(qū)的旱澇變化情況。在土壤田間持水量測定過程中人為操作誤差及采樣隨機(jī)性都會(huì)對(duì)結(jié)果產(chǎn)生影響,因此,干旱監(jiān)測容易受到人力和物力等多種因素制約,難以大范圍的進(jìn)行旱情評(píng)估。而基于降水資料的SPI指數(shù)計(jì)算簡單,穩(wěn)定性好,具有多時(shí)間尺度和時(shí)空適用性等優(yōu)勢[1],且不涉及具體的干旱機(jī)理,在國內(nèi)外的干旱監(jiān)測中廣受應(yīng)用。

2 研究資料與方法

2.1 研究資料

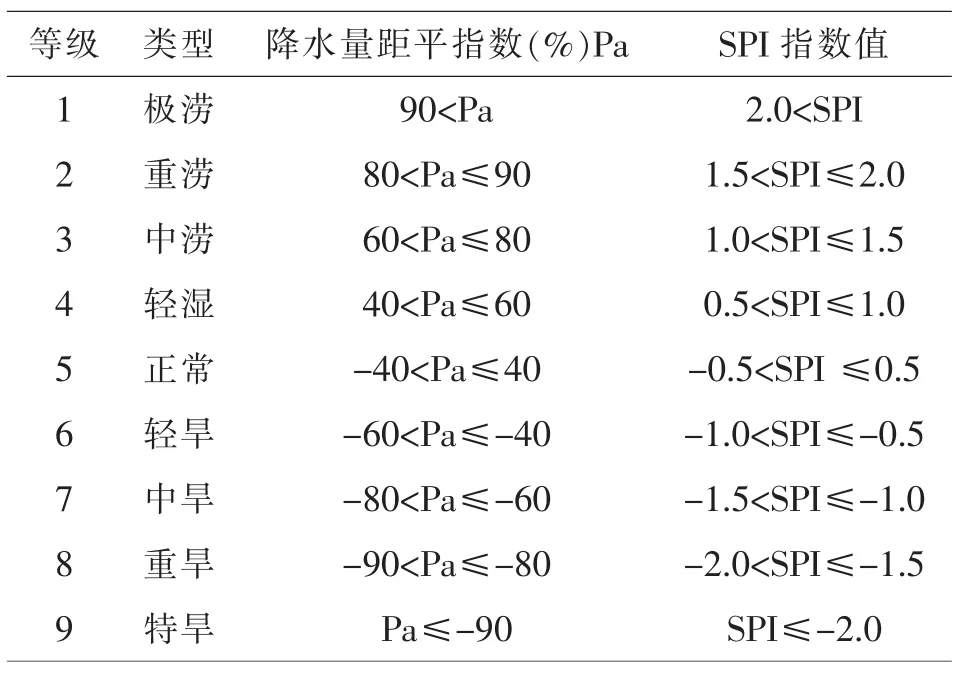

表1 旱澇等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)

通過對(duì)黑河地區(qū)6個(gè)氣象站1967-2015年降水資料的整理,建立逐月降水量時(shí)間序列。根據(jù)(GB/T20481-2006)國家氣象干旱等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)(見表 1)。

2.2 研究方法

2.2.1 標(biāo)準(zhǔn)化降水指數(shù)

采用《氣象干旱等級(jí)》(GB/T20481-2006)中 SPI的計(jì)算方法,計(jì)算降水量距平(Pa)和不同時(shí)間尺度下(1、3、6、12 個(gè)月)的 SPI值,分別記為 SPI1、SPI3、SPI6、SPI12。將SPI1作為主要研究對(duì)象。

2.2.2 土壤墑情干旱指數(shù)

由于墑情評(píng)價(jià)對(duì)不同作物不同生長階段的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不同,本文采用 《水利技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)定》(SL1—2002)標(biāo)準(zhǔn)中,小麥作物20 cm土壤深度為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

土壤田間持水量按下式計(jì)算:

式中:θm—土壤田間持水量%;

m1—烘干土質(zhì)量g

m2—濕樣土質(zhì)量g

3 結(jié)果與分析

3.1 SPI指數(shù)變化特征

不同時(shí)間尺度下的SPI指數(shù)能反映不同程度的干旱過程和持續(xù)時(shí)間[1],在評(píng)價(jià)時(shí),影響程度和時(shí)間都是水分變化的影響因子。本研究采用研究區(qū)內(nèi)6個(gè)站點(diǎn)SPI值的平均值來代表研究區(qū)域。

SPI1計(jì)算時(shí),由于原理上不考慮前期降水的影響,數(shù)值在0線上下波動(dòng)性很強(qiáng),隨機(jī)性明顯,時(shí)間持續(xù)性很弱。連續(xù)時(shí)間較長的干旱(為方便比較,取連續(xù)3月為輕旱以上程度的時(shí)間段,以下同)發(fā)生在1973年8-10月、1976年的8-11月、1992年3-5月、2001年的9-11月、2005年的7-10月、2011年的2-4月及8-10月。連續(xù)較長時(shí)間的雨澇發(fā)生在1972年9-11月、1982年8-10月、1987年11-1988年1月、1994年 9-11月、1998年 4-6月、2003年 7-9月、2004年 1-3月、2009年 1-3月、2012年 9月-2013年3月、2014年9-12月、2015年8-10月。結(jié)果表明,SPI1序列中干旱主要發(fā)生在夏秋季,而雨澇在四季均有可能出現(xiàn),但主要出現(xiàn)在秋季和冬季。其中,25個(gè)重旱以上 (SPI≤-1.5)的月份,多發(fā)生在秋季(28%)和冬季 (36%),春季和夏季分別占16%和20%,19個(gè)重澇以上(SPI>1.5)的月份有 7個(gè)月多發(fā)生在春季(36.8%),其次是冬季(31.6%),夏季和秋季出現(xiàn)的概率持平(15.8%)。

對(duì)不同時(shí)間尺度的SPI指數(shù)研究表明,例如對(duì)1998年雨澇的起始和結(jié)束時(shí)間的判斷,SPI1始于4月,結(jié)束于6月;SPI3始于5月,結(jié)束于8月;SPI6始于5月,結(jié)束于11月;SPI12始于6月,結(jié)束于次年4月。王鶯、李耀輝等研究表明在不同時(shí)間尺度下SPI值對(duì)降水量的敏感性各有不同,時(shí)間尺度越小,一次降水過程的影響就越顯著,會(huì)導(dǎo)致SPI值產(chǎn)生較大變化,甚至?xí)a(chǎn)生正負(fù)波動(dòng);隨著時(shí)間尺度增加,一次降水過程的影響變小,只有在持續(xù)多次降水的情況下才能使SPI值發(fā)生波動(dòng),因此較長時(shí)間尺度的SPI可以用于長期水分狀況的監(jiān)測,具有一定的穩(wěn)定性,而旱期或澇期的起始和結(jié)束時(shí)間相應(yīng)延后也充分反映了前期降水變化的累積影響[1]。因此,時(shí)間越長的尺度對(duì)水分監(jiān)測的判定越清晰合理,而短期尺度的敏感性可以用于對(duì)短期水分狀況的評(píng)估監(jiān)測中。

3.2 適用性分析

2013年黑河地區(qū)遭遇了洪澇災(zāi)害,2015年夏季有階段性旱情,造成一定面積的農(nóng)作物減產(chǎn)甚至絕收。本研究利用SPI指數(shù)法、降水距平法、土壤墑情干旱評(píng)價(jià)法,對(duì)2013年和2015年5-9月的氣象干旱等級(jí)進(jìn)行對(duì)比評(píng)定。結(jié)果表明三種方法的評(píng)定結(jié)論不完全一致(表2-3中空白表示正常評(píng)定結(jié)果)。為方便與另外兩個(gè)指數(shù)對(duì)比評(píng)價(jià),只對(duì)SPI1進(jìn)行討論。

表2 三種干旱指數(shù)對(duì)2013年夏季洪澇期間旱澇評(píng)定

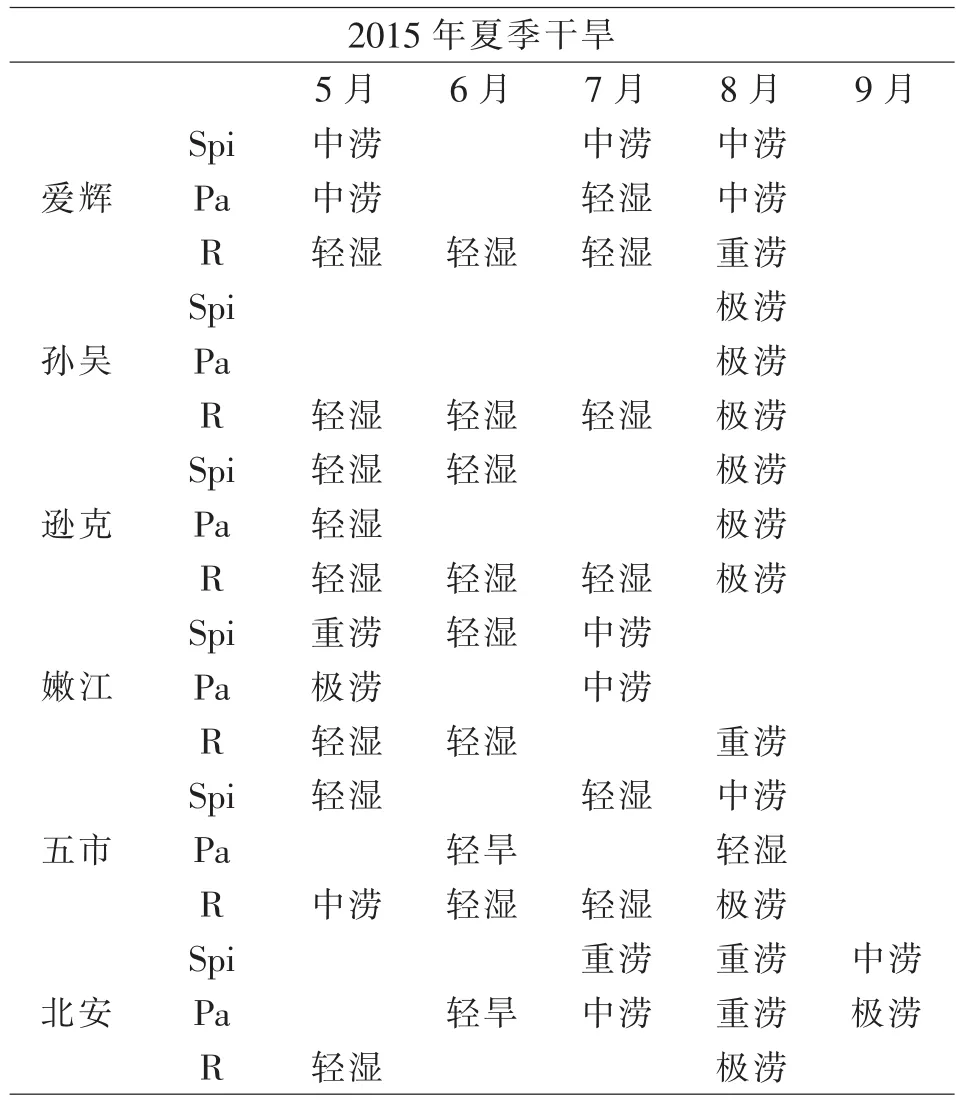

表3 三種干旱指數(shù)對(duì)2015年夏季干旱期間旱澇評(píng)定

如表2所見,從2013年5-9月6個(gè)縣站共30個(gè)月中,發(fā)生澇情的有25個(gè)月,其中SPI與Pa評(píng)價(jià)的等級(jí)結(jié)果一致的有14次,一致率56%,評(píng)估不一致的11次結(jié)果中有10次都是SPI比Pa重一個(gè)量級(jí),土壤墑情指數(shù)劃分的等級(jí)與這兩者中任意一個(gè)一致的只有6次,不一致的有24次,且評(píng)價(jià)的輕重程度不一。另外,在汛情嚴(yán)重的8月份,6個(gè)地區(qū)中有5個(gè)地區(qū)的 SPI與Pa評(píng)價(jià)結(jié)果一致,而土壤墑情指數(shù)則顯示評(píng)價(jià)結(jié)果偏高一個(gè)等級(jí)以上。

三種方法對(duì)2015年旱情的判定 (表3)結(jié)果表明,旱情主要發(fā)生在6月和7月,12個(gè)月中SPI指數(shù)與Pa指標(biāo)的評(píng)定結(jié)果一致的有8個(gè)月,4次不一致的結(jié)果中SPI都比Pa評(píng)價(jià)結(jié)果高一個(gè)等級(jí)。而土壤墑情指數(shù)的評(píng)價(jià)結(jié)果高低并存。

根據(jù)民政部門的不完全統(tǒng)計(jì),2013年7月和8月受洪澇影響,愛輝和北安地區(qū)農(nóng)作物減產(chǎn)3成左右,而其他地區(qū)受災(zāi)面積在114847公頃以上,成災(zāi)面積在80000公頃左右,絕收面積可達(dá)48000公頃。2015年6-7月僅孫吳和遜克受干旱影響的成災(zāi)面積就達(dá)5000公頃。從2015年干旱評(píng)價(jià)結(jié)果中可見干旱的影響程度遜于2013年洪澇災(zāi)害,重度災(zāi)害較少。

通過上述對(duì)比發(fā)現(xiàn),SPI在評(píng)價(jià)過程中比Pa指數(shù)更加敏感,評(píng)價(jià)等級(jí)相對(duì)較高。此外,在SPI指數(shù)的計(jì)算機(jī)理方面,是對(duì)降水量的標(biāo)準(zhǔn)化處理后轉(zhuǎn)化為正態(tài)函數(shù),較長時(shí)間尺度的指數(shù)對(duì)降水量正態(tài)函數(shù)的軸線附近不會(huì)有太明顯擺動(dòng),因此,在短期內(nèi)降水過少或過多時(shí),前期降水的累積效應(yīng)對(duì)后期評(píng)價(jià)有一定影響,能更連續(xù)性的反映土壤干濕狀態(tài)。而Pa,當(dāng)本月降水為0或微量時(shí),把評(píng)價(jià)結(jié)果判為特旱或重旱,這就與SPI指數(shù)產(chǎn)生了明顯差異。另外,關(guān)于土壤墑情指數(shù),對(duì)于不同的作物在不同時(shí)期的發(fā)育進(jìn)程影響不同,不能用單一的指標(biāo)進(jìn)行判斷,尤其在作物灌漿期或成熟收獲期,對(duì)水分的需求也截然不同,短時(shí)期內(nèi)差異可能比較大。如果用單一的SPI指數(shù)或Pa指數(shù)進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)不同作物的評(píng)價(jià)結(jié)果是差距更明顯的,而SPI指數(shù)可以對(duì)旱澇進(jìn)行評(píng)估,再對(duì)作物利用土壤墑情指數(shù)進(jìn)行評(píng)價(jià),兩者結(jié)合使用之后對(duì)農(nóng)區(qū)的實(shí)用效果會(huì)更好。

4 結(jié)論與討論

利用黑河地區(qū)1967-2015年的逐月降水資料對(duì)不同時(shí)間尺度的SPI指數(shù)進(jìn)行了研究,并對(duì)其適用性進(jìn)行了探討,得出以下主要結(jié)論:

(1)不同時(shí)間尺度的SPI指數(shù),對(duì)降水量的敏感性各有不同。隨著時(shí)間尺度增加,一次降水過程對(duì)SPI的影響變小,只有在持續(xù)多次降水的情況下才能使SPI值發(fā)生波動(dòng),因此較長時(shí)間尺度的SPI可以用于長期水分狀況的監(jiān)測[1],判斷旱澇趨勢變化的方向,實(shí)用性強(qiáng)。

(2)在適用性方面,SPI在評(píng)價(jià)過程中比Pa指數(shù)更加敏感,除去一致的結(jié)果后,不一致的結(jié)果表現(xiàn)出的評(píng)價(jià)等級(jí)相對(duì)較高,可以對(duì)旱澇實(shí)況更好的體現(xiàn)。土壤墑情指數(shù),對(duì)于不同的作物在不同時(shí)期的發(fā)育進(jìn)程影響不同,不能用單一的指標(biāo)進(jìn)行判斷,而SPI指數(shù)和土壤墑情指數(shù)結(jié)合使用可能效果會(huì)更好。

(3)后期應(yīng)加強(qiáng)對(duì)旱澇特征的空間差異或旱澇變率進(jìn)行探討,摸索其發(fā)展趨勢,對(duì)于當(dāng)?shù)馗珊当O(jiān)測預(yù)警、干旱指數(shù)改進(jìn)和對(duì)防災(zāi)減災(zāi)工作具有重要的意義。

[1]王鶯,李耀輝,胡田田.基于SPI指數(shù)的甘肅省河?xùn)|地區(qū)干旱時(shí)空特征分析[J].中國沙漠,2014,34(1):244-253.

1002-252X(2017)03-0019-02

2017-6-1

趙山山(1986-),女,黑龍江省黑河市人,東北林業(yè)大學(xué),碩士生,助理工程師.