你爭我搶:眾巨頭跨界“玩醫療”

醫療,被認為是最有前景的投資領域之一,這也是如此多明星企業跨界進入醫療的原因。

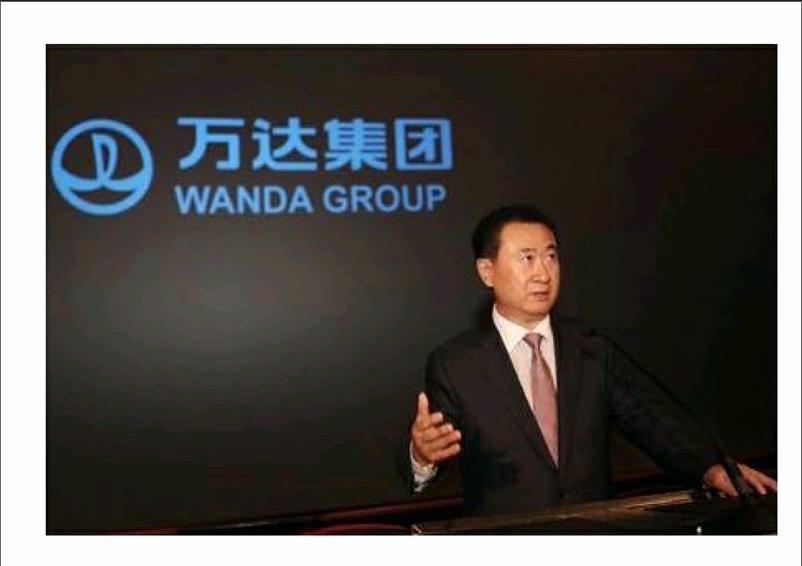

早前,萬達新成立大健康集團的消息,被各大媒體爭相報道。

中國的醫療領域已經對民營企業開放,允許外國醫師到中國執業,國內的醫生經過批準后也可以私人出診。因此,萬達集團董事長王健林認為,這或許為民營醫院發展提供了條件。

萬達集團最大的優勢就是在中國有幾百個大型商業中心和建設團隊,有這個能力和底氣轉向大健康領域。為了轉型,王健林確定“去地產化”戰略,首先,堅決轉讓重資產項目,這意味著萬達決定舍棄一部分開發利潤和資產增值,“輕裝上陣”。

其次,是集中力量做輕資產。現在的萬達,除了地產商業以外,醫院板塊正在成為萬達對外的另一張名片。

30多家地產商布局健康領域

事實上,國內已經有30多家房地產企業轉型大健康,包括萬達、碧桂園、萬科、恒大等。

8月4日,中國最大的地產企業之一碧桂園與英國國際醫療集團簽訂戰略合作協議,約定雙方將就國際頂尖醫療資源與專家,醫院功能規劃與設計/醫院建設項目管理、醫院運營管理、醫護培訓等領域展開深度合作。

2016年,萬科落子廣州首個醫療項目——萬科康復醫院,據萬科內部人士透露,該項目截至目前投入已有約上億元。

此外,恒大旗下恒大健康2016年牽手哈佛布萊根醫院,后者將為博鰲恒大國際醫院提供專業技術、管理運行等方面提供支持。同時,雙方簽訂授權合約書,博鰲恒大國際醫院成為哈佛布萊根醫院在海外建立的首家且唯一一家附屬醫院。

地產與醫療行業高度的粘合性成了眾多地產企業進入醫療行業的關鍵因素——地產項目需要醫療配套項目錦上添花;現有公立醫院資源緊缺,看病難看病貴的大背景下,具有地產資源的企業投身醫院項目的建設,可以說具有先天優勢。

看好醫療投資的跨界大佬不止地產商

看好醫療健康產業的不只是地產商。

5月份以來,亞馬遜在醫療領域動作不斷,先是為新成立的醫藥部門公開招聘總經理,又引進大批醫療專家,并積極開發Alexa語音服務應用軟件、在線銷售醫藥用品、研究電子病歷,似是有意打造在線就診平臺。

2016年蘇寧環球斥巨資成立了蘇寧環球醫美產業基金,傾力打造醫美新品牌——蘇亞醫美。

估計很少有人知道,賈躍亭也投資過醫療行業,樂視公司曾于2015年6月30日宣布與衛寧軟件合作,擬進軍互聯網醫療市場。然而此次合作只有這一次公開的報道,此后再無下文。

在更早的2014年3月,順豐成立醫藥物流事業部。2016年年初,順豐正式成立了“冷運事業部”,分離醫藥冷鏈和生鮮冷鏈資源。

2014年2月,阿里巴巴斥資約10.37億元成功控股中信21世紀,后改名“阿里健康”,加速推進自己的“未來醫院”計劃。

2004年,海爾投資300萬涉水醫藥流通業,成立青島海爾醫藥有限公司,到現在,海爾醫療用冷藏設備已經發展超十年。日前,海爾跨界醫療首個康復醫療項目——上海永慈康復醫院正式開業。

跨界背后的政策自信

這份自信,與國家近年來鼓勵社會資本進入非公醫療機構的政策密不可分。

2013年,國務院發布《關于促進健康服務業發展的若干意見》,鼓勵社會資本辦醫,放寬對民營醫療機構市場準入;

2015年,國務院印發《關于促進社會辦醫加快發展的若干政策措施》,進一步完善社會辦醫的準入、行政規劃、稅收、醫保等多方面細節,逐步破除制約民營醫療的障礙。

國家衛計委數據顯示,2016年11月底與2015年同期相比,全國公立醫院數量少了430個,民營醫院增加1955個。且2016全年度,全國公立醫院數量持續減少,減少數量為歷年來最多,民營醫院的數量在幾年里已經翻了一番有余。

對于跨界進醫療,多位投資人和專家表達了看法。

中國民營醫療資深研究者、健康界“眾說”作者黃石頭:醫療技術人才的導入和管理,以及醫療市場和服務的管理,是擺在未來萬達醫療項目中的實際難題。不過,我依然相信,在中國屢創實體商業創新奇跡的萬達,在醫療領域的投資,在養老領域的投資,或許能夠再次創造出更多新的奇跡。

張強醫生集團創始人張強:中國醫療健康行業最缺的不是資本,也不缺醫院大樓,缺的是醫生人才資源流動的土壤,缺的是大量符合國際化醫療服務標準的醫生團隊,缺的是公平有序的民營公立競爭機制,缺的是國際化的醫生培養體系。

華蓋資本董事長許小林:中國醫療投資已進入2.0時代,未來5至10年間,中國可能會產生大量醫療優質企業,科學家、企業家、投資家會有深度融合。

紅杉資本中國基金董事總經理楊云霞:醫療投資只有在最開始投入才能真正賺錢,后面進入的回報都很平庸。對于投資回報,要有長期心態,搭建一個對行業有認知的團隊非常重要。

中國大規模跨界轉型醫療健康領域的帷幕已經拉開,如何結合中國國情,探索一條適合的道路,是一個需要反復論證探索的漫長過程。endprint