吳大澂致盛宣懷信札考釋

李 靜

吳大澂致盛宣懷信札考釋

李 靜

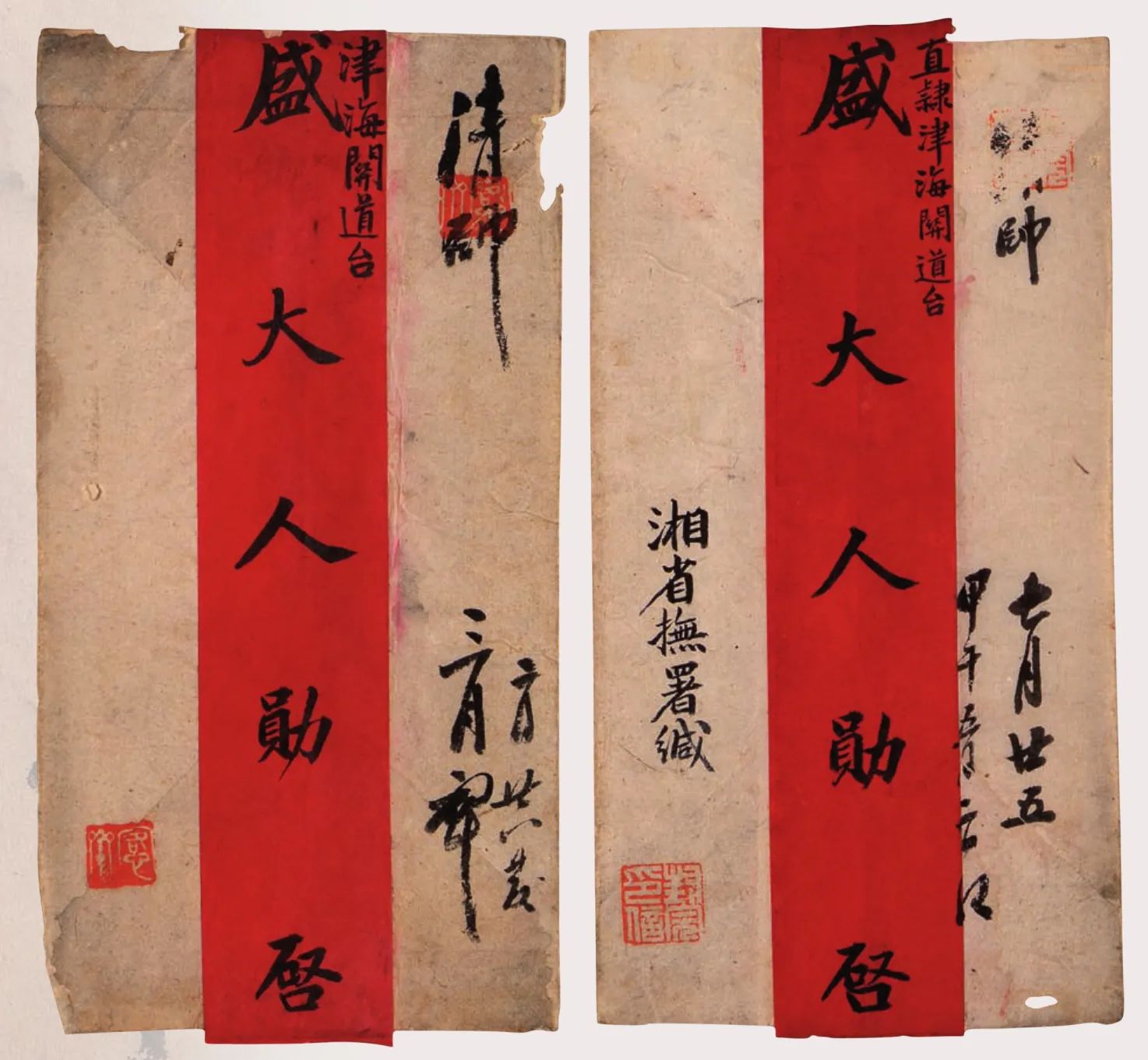

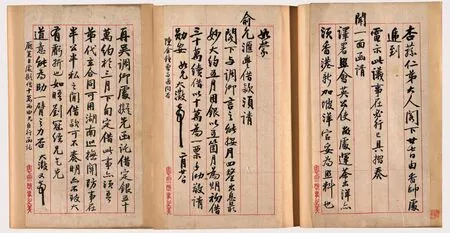

國家博物館收藏有《名人書札》稿本一冊,線裝,正文由信札原件粘貼裝訂而成,系上世紀50年代原中國革命博物館購自西單商場藝美部。封面題簽“名人書札第一冊”,下鈐“韓凌云章”白文方印。內有吳大澂、張之洞、陳寶箴、馮光遹、翁同龢等人致盛宣懷信十數通(含盛宣懷去世后孫寶琦寫給其家人信一通),信末未署年代,部分署日期。其中吳大澂致盛宣懷四通信札時間為光緒十九年(1893年)至光緒二十年(1894年),涉及湖南慈善、茶業、民生等事,從中可了解吳大澂在湖南的施政措施,具有較高的文獻價值。冊中還粘貼有吳大澂發信信面兩枚(圖1),題“(直隸)津海關道臺盛大人勛啟”,分別鈐“愙齋”白文方印、“封完印信”白文方印。吳大澂信札正文所用信紙為吳大澂自制“愙齋啟事之箋”六行箋、九華堂制作箋紙。除第四通信收于《清代詩文集匯編》第730冊第212~213頁,其余信札未見出版。

一、信札涉及主要人物

吳大澂(1835~1902年),字清卿、止敬,號恒軒,別號愙齋、白云山樵,江蘇吳縣(今江蘇蘇州)人。同治七年(1868年)進士,改庶吉士,同治九年(1870年)入李鴻章幕府,同治十年(1871年)散館授編修。歷陜甘學政、河南河北道員、太仆寺卿、通政使司通政使、都察院左都御史、廣東巡撫、河東河道總督。光緒十八年(1892年)閏六月任湖南巡撫,光緒二十年甲午戰爭,吳大澂主動請纓出戰,于八月交卸起程,光緒二十一年(1895年)二月底兵敗革職留任,八月奉旨回籍,陳寶箴繼撫湖南。光緒二十四年(1898年)正月任上海龍門書院山長之職,教書授業。十月被革職永不敘用。其政績卓著,曾募銀賑直,協助李鴻章辦理山西賑務,隨銘安赴吉林任幫辦時創設吉林機器制造局、辦理屯墾,同李鴻章會辦北洋事宜,與依克唐阿會勘中俄邊界等。《清史稿》有傳。吳大澂平生酷好金石,善書畫。精于金石文物鑒賞,相關著述頗多,存世有《說文古籀補》《愙齋藏器目》《古玉圖考》《權衡度量實驗考》《恒軒所見所藏吉金錄》《愙齋集古錄》《十六金符齋印存》等。其自訂年譜時間止于光緒二十一年甲午戰爭失敗革職留任時,顧廷龍增輯至光緒二十八年(1902年)即吳氏去世之年,為《吳愙齋先生年譜》。

圖1

盛宣懷(1844~1916年),字杏蓀,江蘇武進人,晚清洋務運動代表人物,實業家。同治九年入李鴻章幕,“事合肥師三十年”,籌辦洋務,協辦賑務,參與外務交涉,頗受李鴻章賞識。歷任天津河間兵備道、天津海關道、山東登萊青兵備道兼東海關監督、直隸津海關道、郵傳部大臣等職。先后參與創設輪船招商局、電報局,任會辦、總辦;籌辦華盛總廠,督辦鐵路總公司,籌辦中國通商銀行等。光緒十八年至二十二年(1892~1896年)在直隸津海關道任上。

吳大澂與盛宣懷均作過李鴻章幕僚,吳大澂協助處理政事,盛宣懷主要協辦洋務。光緒四年(1878年),李鴻章任直隸總督時,兩人曾共同協助處理直省賑災事務。之后時有往來,甚至吳大澂在自己的金石收藏活動中,也發信委托盛宣懷代為付款、收存及轉運。①

二、信札內容考釋

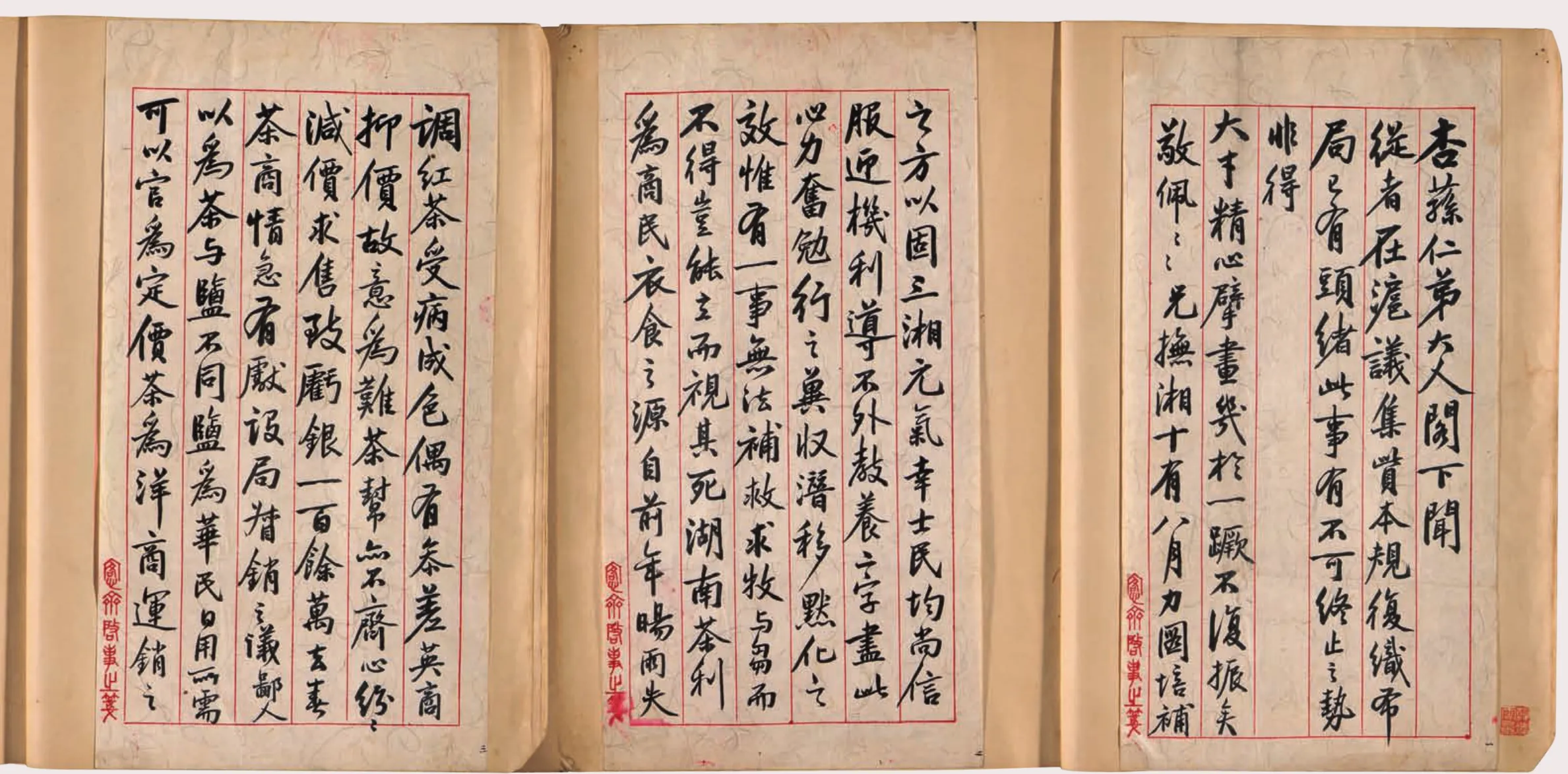

第一通(圖2)

圖2

杏蓀仁弟大人閣下:正月出省,巡閱西、南兩路營伍,風塵鞅掌七十余日,積勞成病。又夏令炎蒸,濕熱蘊結,與賤軀大不相宜,終日與藥爐竹榻為緣,酬應筆墨遂形疏懶。前奉惠書,以晉賑屬為勸捐,適值茶陵、醴陵各州縣去歲歉收,際此青黃不接之時,饑民乏食,亟需賑撫。省中竭力湊捐,不及千金,此間局面之褊窄即此可見。不得已奏請恩施發銀三萬兩,派員購糧,分運災區,藉資接濟。幸近日甘霖大沛,各屬普霑,秋成可望中稔,民情靜謐如常,堪慰厪懷。去冬于省城創建保節堂,可住節婦百四十人,今年添設百善堂,以二百間住節婦,三十間為義學,兼及施藥、施棺等事。每年籌定常款幾及萬金,大半出之鹽務中,峴帥相助之力居多。善緣湊合,在湘中尤為創見,始顧不及此也。兄所專心致志者,一為地方選擇良吏,一為窮民設法補助,每一興舉,籌款極為費力,從未派捐紳富,故士民尚無怨謗。晉賑竟無以報命,極深愧歉。雨后天氣稍涼,手泐布復,略陳近狀,敬請勛安。如兄吳大澂頓首。六月廿二日。

峴帥,即劉坤一(1830~1902年),字峴莊,湖南新寧人。曾參與鎮壓太平軍。歷任廣西布政使、江西巡撫、兩廣總督、兩江總督兼南洋通商大臣。其時在兩江總督兼南洋通商大臣任上。

圖3.1

此信不注年份,從內容看,作于光緒十九年六月二十二日。吳大澂于光緒十八年閏六月十二日接到任湖南巡撫之命,八月初八日接篆任事。后接到巡閱營伍的命令,他分別于光緒十九年正月二十七日至三月初九日、三月十八日至四月初八日,查閱西、南兩路營伍,歷七十余日。

信中主要涉及吳大澂初任湖南巡撫時的三件事情。

巡閱營伍,考核官員。吳大澂在巡閱途中有詩留存,《清代詩文集匯編》第730冊《愙齋詩存》卷六《使湘集》收入43首。其詩作除記述沿途風光外,亦描繪民情、勸誡官員,表明志向。“官有實心方了事,民無隔膜始通情。诪張幻態窮千變,聽斷虛衷只一平。我愧巡行鮮德意,但憑考察定權衡……同時寮友如師弟,從直箴規本血誠。耿耿愚忠應共鑒,愿將湘水洗心清”(《途中書示屬寮》),“民事日疲軍事馳,庸才誤國惟因循。世間萬巧不如實,人生百偽不如真”(《謁胡文忠公祠》),“吾聞申公語,為治在力行。尚德不尚才,務實不務名……民愚不可罔,知我誠不誠”(《示桃源縣余令良棟》),不僅對自己為官從政提出要求,也對屬僚諄諄告誡。此次巡查,他著意整頓吏治,考察屬員,并且根據情況分別加以舉劾,董耀焜、余良棟、吳汝鈞等人才識政治均堪稱循吏,即以進行嘉獎,奎英、謝有壬、呂麟昌、陳國珍等人聽斷粗率、縱役殃民,聲名狼藉,即行革職處理。②他同時指出上下隔閡、官民不通的弊病,“牧令之賢否,與民生之休戚相關,地方有司不能體恤民艱,大半為門丁書差所蒙蔽,下情不能上達,民受其困,而官不知此官民隔膜之病,吏治之一大弊也”,③也表明其“所專心致志者,一為地方選擇良吏,一為窮民設法補助”之心聲。但是,吳大澂用人有所失察,繼任巡撫陳寶箴甫一上任,大舉整頓吏治,吳所舉薦的余良棟、吳汝鈞由于聲名狼藉、物議沸騰,被革職處理。④

辦理賑務。關于“晉賑”一事,指的是光緒十八年起,山西邊外七廳及附近大同、朔平等府先旱后澇,糧食難種,又復風、雹、霜、雪隨之而來,顆粒無收,受災極重。光緒十九年正月,清廷命直隸總督李鴻章就近在山西邊境協賑,因此在天津成立直隸籌辦晉邊協賑局,委派長蘆鹽運司季邦楨、津海關道盛宣懷、天津道方恭釗辦理籌款賑濟事宜,隨后展開對南方義紳勸捐工作,解晉各款,統歸津局,分撥山西應用。吳大澂于巡閱南路營伍途中接到賑災的任務。其時,湖南亦面臨困境,吳大澂上奏“醴陵縣等處上年秋成歉薄,本年春間又復亢旱,饑民待哺孔殷”,百姓食物無著,湖南即“先行借撥厘金銀二萬兩派員購米,分投賑濟”,清廷又命戶部撥銀三萬兩交吳大澂分別歸還墊款并撥往災區。⑤對于山西賑災籌款一事,御史林紹年奏請撥湖廣折漕銀兩解往散放,清廷派李鴻章辦理此事。⑥經電告吳大澂轉飭承辦委員陳允頤,將湖南當年正耗漕米三萬二千九百十七石五斗“就近迅速核實變價,與水腳運費、個兒錢、經紀米折等項一并核扣,徑解天津,由臣(李鴻章)發交潘民表等會同京外前往辦賑各員紳,確查勻放”⑦,“惟晉邊災區待賑孔殷,誠恐緩不濟急,當飭籌賑局暫行酌量挪墊,以濟要需,仍由湘省變價歸還”⑧,即由盛宣懷參與的晉邊協賑局先行墊撥籌款,待湖南漕米變價再行歸還墊款。

創辦慈善機構。吳大澂于蒞任湖南之初,即在湖南省城長沙創建保節堂、增設百善堂,安置窮苦,穩定社會秩序。關于此事,光緒十八年十二月二十八日《致邵筱邨中丞書》信中亦有所提及,“弟到湘三月有余,心力所能盡者,不敢不勉。前過育嬰堂,知堂內房屋半為節婦借居,殊非久計。因于城北賢良祠隙池創建保節堂,可容節婦一百四十人,年內計可竣工”。⑨至于經費來源,吳大澂在給其兄吳大根的信中提到,“省城創建之百善堂、保節堂每年籌定常款八千金,最為愜心貴當;其六千則劉峴莊之力,籌之鹽務中者”,⑩劉坤一于光緒十九年正月十八日去信吳大澂商量此項經費,“承囑捐助鹽票三張,為各善堂經費,敢不衹遵。惟加票必須奏明定案,似此零畸之數,而以善堂為名,未便據以入告”,“……每年約得銀六七千兩,于各項善舉,當足敷衍”。除此項福利事情之外,吳大澂還在湘省擴建求賢館、孝廉書院。

第二通(圖3)

杏蓀仁弟大人閣下:聞從者在滬議集貲本,規復織布局已有頭緒,此事有不可終止之勢,非得大才精心擘畫,幾于一蹶不復振矣,敬佩敬佩!兄撫湘十有八月,力圖培補之方,以固三湘元氣,幸士民均尚信服,迎機利導,不外教養二字,盡此心力,奮勉行之,冀收潛移默化之效。惟有一事無法補救,求牧與芻而不得,豈能立而視其死?湖南茶利為商民衣食之源,自前年暘雨失調,紅茶受病,成色偶有參差,英商抑價,故意為難;茶幫亦不齊心,紛紛減價求售,致虧銀一百余萬。去春茶商情急,有獻設局督銷之議。鄙人以為茶與鹽不同,鹽為華民日用所需,可以官為定價;茶為洋商運銷之貨,豈能官為主政?且鹽可按引輪銷,秋綱之鹽滯至春銷,與成本無礙,鹽雖展期,價不虧本。茶則不能挨次出售,本年之茶,遲至次年,洋人所不買,若不減價,茶本全空。官不能督洋商之銷不銷,即不能保華商之虧不虧。又因去年正月,兄即出省赴西路閱操,未能為之設法主持,而英商抑勒茶價視為成例,以致上年湘商又虧本銀一百余萬,傾家蕩產者有之,投河自盡者有之,似此情形,年復一年,茶市之敗壞決裂可立而待。湘中本無富商,豈能吃此巨虧,鄙人不能為茶商塞此漏卮,即不能保商不能保民。兩年之中,茶釐亦短十數萬金,公私交困,一籌莫展,鄙人安得辭其咎哉?再四思,維有一維持之法,擬奏派道員于漢口設督運局,訪一茶幫中熟悉行市之人,邀令入局公估。凡茶箱到漢,除摻和陳茶、成色太低者不估外,其余按箱估計,各給公估單,交商人密存。如英商開盤論價,浮于公估之數,官不與聞,即稍有折耗,華商情愿售與洋人者,亦聽其便。萬一英商有勒掯情弊,議價不到本者,官為收買,分運香港及新加坡一帶各碼頭,照本出銷。漢局先給茶本四成,其余六成俟銷售完竣,除去運費、局費,總共核計,盈余則按箱公分,虧耗則按成公攤,想外洋茶市長落亦有定價,隨時電報可通。洋商運茶回國,既有余利可圖,華員運茶出洋,不致有虧成本。但此事系屬創辦,不能不格外鄭重。華商向來懶于遠圖,運貨出洋,恐無把握,非得官為倡導,不能開此風氣。兄于此等有關大局之事,亦必計出萬全,方可舉動。擬一面籌借銀一百萬兩以作成本,一面商委馬眉叔前赴香港、新加坡一帶,招定洋商數人,貨到代為存棧、代為出售,如有余利,亦與公分。眉叔熟悉商情,必能力任其事。想漢口辦茶之英商不能阻我出洋之路,即不能壟斷利權。兄之命意不與洋商爭利,專為華商保本,如英商知我設局有必辦之勢,或可不致抑勒虧本,兄亦未始不可轉圜,此舉為恤商恤民起見,本屬仁政之一端,然非智勇不能全其仁。閣下謀事之智、任事之勇,皆兄所不及,為我通盤籌畫,先與眉叔商之,如尊意以為可行,乞即電復數字,二月下旬即須派員赴漢。手泐敬請勛安。如兄吳大澂頓首。二月初六日。

圖3.2

馬眉叔(1845~1900年)即馬建忠,眉叔為其字。江蘇鎮江人。光緒二年(1876年)隨郭嵩燾出國,赴法國留學,并任駐法使館翻譯。回國后協助李鴻章辦理洋務,曾任輪船招商局會辦、上海機器織布局總辦。主張政治改革,發展資本主義工商業。著有《馬氏文通》《藝學統纂》《適可齋紀言紀行》。

此信作于光緒二十年(1894年)二月初六日。信中“規復織布局已有頭緒”一語,指的是盛宣懷受命規復上海機器織布局一事。光緒十九年九月初十日,上海機器織布局被焚,損失慘重,十月二十六日李鴻章上奏清廷推薦盛宣懷主持重建之事。經過近半年的時間,光緒二十年二月下旬,華盛廠辦有頭緒,盛宣懷回津海關道任。另外,從“兄撫湘十有八月”之語,亦說明時間為光緒二十年。

此信一開頭引用孟子“求牧與芻而不得,豈能立而視其死?”一語,表明吳大澂焦急自責的態度。隨后指明緣由,湖南茶業市場整體面臨衰落的情況。“湖南茶利為商民衣食之源”,這兩年卻因為天氣原因,造成茶業質量下降,加之英商故意為難商民,壓制茶葉價格,致使商民連續兩年共計虧本二百余萬,“傾家蕩產者有之,投河自盡者有之”,而茶釐也相應減少,長此以往,茶業在經濟中所起的作用日漸減少,嚴重影響民生。

面對這種困境,吳大澂銳意整頓,提出由官方在漢口設置督銷局的舉措。同時指明原因及策略“華商向來懶于遠圖,運貨出洋,恐無把握,非得官為倡導,不能開此風氣”,“欲設督銷局以平茶價,須與茶商包運包銷;欲圖包運出洋,先通外洋銷路為第一要策;欲議包銷之法,暫須籌墊巨款為第二要策”。 為了保證此舉順利實施,他與盛宣懷商量,并委托盛宣懷尋找穩妥之人。

但是,清廷對于這種措施,卻持否定態度,其改善茶業的辦法未能施行。光緒二十年二月二十八日,吳大澂與湖廣總督張之洞聯名上“奏為茶市連年為英商抑價虧折本銀請派員設局督銷督運事”一折。清廷于四月初八日駁回吳大澂《奏湘茶虧折,擬設局銷運,請撥出使經費及息借洋款一折》,“據稱茶市價值,時有漲落,而其價之高下,實亦隨制法為轉移,英商購買茶葉,類皆徑運西國,香港、新嘉坡為過路埠頭,并非運銷之地。吳大澂設局銷運,擬向匯豐洋行息借銀五六十萬兩,即使運銷稍有利益,恐亦不敵借款之折耗,出使經費現存無幾,礙難借撥,均應毋庸議等語。吳大澂所奏設局銷茶,既據該衙門籌商,實無把握,其所請借撥出使經費,及息借洋款各節,均著毋庸置議,原折著鈔給閱看,將此諭令知之”。 對于吳大澂上奏撥款及借款一折,清廷以經費有限加以拒絕。

同年四月二十五日,《申報》刊發《論保全茶業》一文評論吳大澂此舉,“華商之贏虧,其權實為西人所操縱。西人同心協力,每屆新茶抵漢口看樣后,即會議行情,價若干則購之,否則不購……湖南巡撫吳清卿中丞熟悉此情,不忍華商受害,欲使西人不能挾制,特商諸督憲及湖北撫憲籌集巨款,此后西商所償茶價,如不夠華商資本,一概不準售出。委員分投設局,凡值千兩者由局暫給銀四百兩,持去開銷一切,將茶屯積代售,售畢如數償銀……此一舉也,可謂盡心于民事,而欲以回天之力挽救時艱,其用心可謂苦已。” 可見,他設置督銷局的措施,得到世人的認可。

吳大澂就清廷駁回設督銷局一事,在致汪鳴鑾信中表明自己惋惜的態度,同時指出質量為茶葉貿易中的重要因素。“湘中茶市今年大有轉機,惜乎所議不成,失此機會。譯署不知鄙人之用意,慮其與洋商角勝,貽人口實。販運出洋一節,本系備而不用之策,洋人知我有此一舉;少退茶割價之弊(茶質本佳而故意挑剔,已定之茶而忽退;已議之價而忽割去數兩,大半經紀從中舞弊耳。若茶本不佳,洋商不出善價,官局定能包收包運)。設局督銷,與華商有益,與洋商亦未始無益也。今年茶質既佳,獲利甚厚。明年湘人趨之若鶩,必有借本圖利之徒,收買低茶,摻雜陳貨,爭先搶賣,必將茶市攪壞。此必華商知之,洋商亦極慮之;總須奏行茶票,示以限制,可保中國之利權。此外考究采摘烘制之法為第一要圖。茶質果佳,洋人真出善價(安化茶本不過二十余兩,今年售至四十七八兩及五十余兩,茶利如此之厚,何至一蹶不振)。今春清明至谷雨前后,暢晴二十余日,茶未受病,此乃得之天助,非人力所能強致也。”

其后,湖廣總督張之洞于光緒二十年七月二十六日上奏《購買紅茶運俄試銷折》,提出紅茶銷路“以俄商購辦為最多,惟有自行運赴俄國銷售,庶外洋茶市情形可以得其真際,不致多一轉折操縱由人,然茶商力量較薄,必須官為提倡,方能開此風氣”,并“由南北兩省分籌官款,酌量購茶,運俄試銷”。雖然此次試銷成功,但他于光緒二十三年(1897年)正月十二日上奏清廷“由招商局自造茶船,自立公司,于俄境自設行棧銷售,收回利權”的建議卻沒有得到清廷的支持。

吳大澂和張之洞看到了“華商損失,主要由于貿易不能自主,不能直接進入國際市場,外商中梗,操縱茶價所致,”所以試圖建立督銷局,乃至運茶試銷國外,以期實現在國際貿易的自主地位。

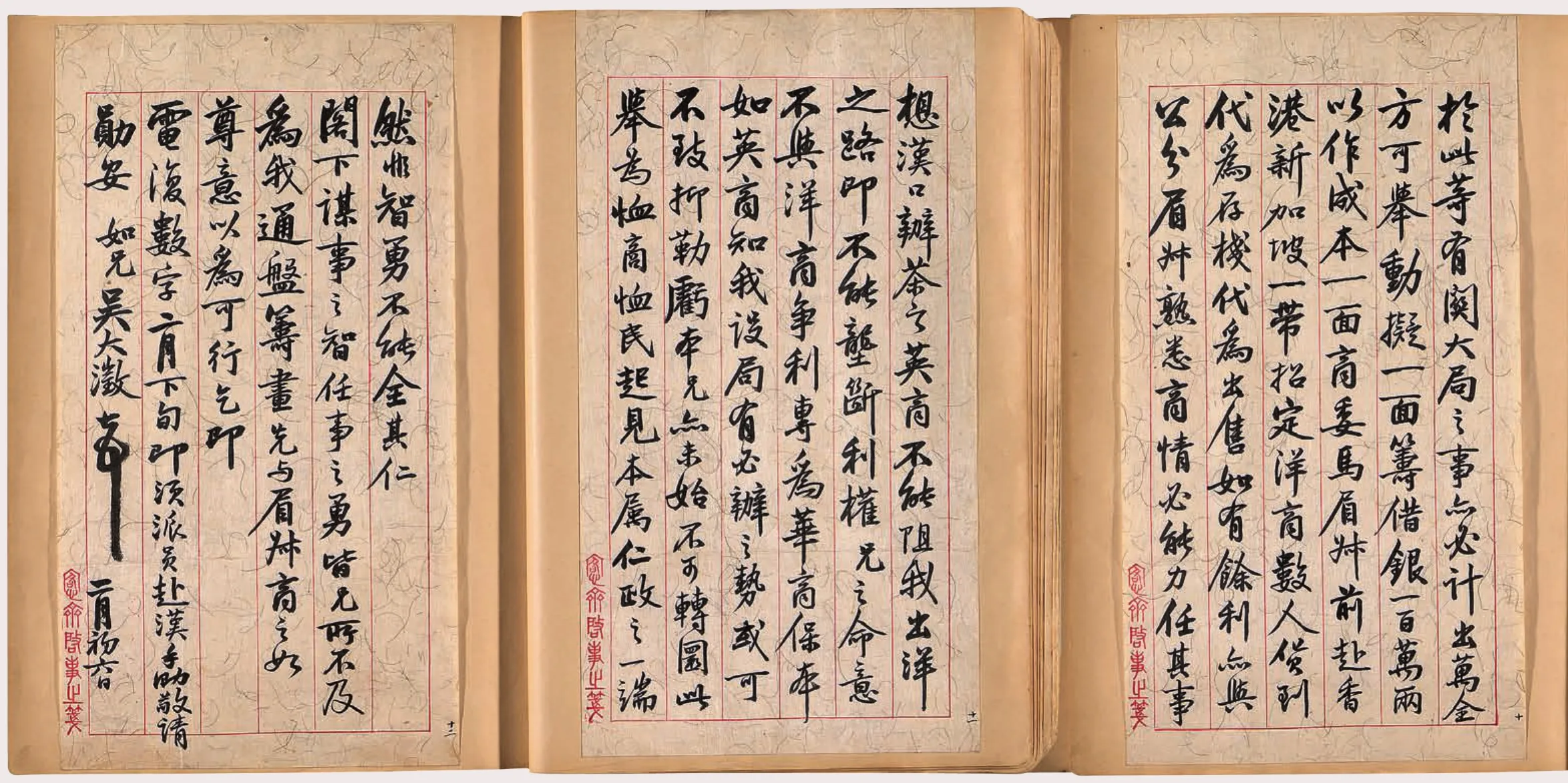

杏蓀仁弟大人閣下:廿七日由香帥處遞到電示,此議事在必行。已具折奏聞,一面函請譯署照會英公使,敝處運茶出洋亦須香港、新加坡洋官妥為照料也。如蒙俞允,匯豐借款須請閣下與調卿言之,能按月四釐出息最妙,大約五月用銀以五個月為期,初借三十萬,續借以十萬為一票。手泐敬請勛安。陳金鐘曾與通問否?如兄大澂頓首。二月廿八日。

再,吳調卿處擬先函托借定銀五十萬,約于三月下旬定借,此事亦須吾弟代立合同,可用湖南巡撫關防,事在半公半私之間,借款可不奏明,亦不致大有虧折也,如晤劉冠經兄,乞先道意能為助一臂之力否?龐萊臣處擬借十萬兩,由兄自行函托。大澂又頓首。(圖4)

香帥,即張之洞(1837~1909年),時為湖廣總督。

調卿,即吳調卿(1850~1927年),名懋鼎。江西婺源人。光緒八年(1882年)在天津籌辦匯豐銀行天津分行,任該分行首席買辦,至光緒三十年(1904)辭去買辦。曾撥款協助李鴻章,因而被李委任為直隸候補道、淮軍銀錢所總辦等職。獨資創辦北洋織絨硝皮廠、電燈廠和自來水廠,與英商合辦門頭溝通興煤礦公司。

陳金鐘(1829~1892年),新加坡華人富商,新加坡華僑領袖陳篤生長子,祖籍福建海澄。興辦實業,繼承其父商行經營米業,接辦其父創辦的醫院,光緒十六年(1890年)捐款救助中國北方災民,倡建新加坡福建會館并任總理。光緒十四年(1888年)任新加坡市政局議員。按,陳金鐘是吳大澂滿意的新加坡委托之人,他于光緒二十年二月十二四日去信陳金鐘,希望將來運到新加坡的茶葉“……由尊處派人照料,代為存棧,代為出售”,同時懇求陳金鐘尋找香港可靠之人。陳金鐘在新加坡當地頗有聲望,如果得到他的幫助,茶葉運至新加坡,出口當行銷無礙。但是,吳大澂不久即聞陳金鐘去世消息,在新加坡代存代銷茶葉之事也無著落。

劉冠經,據《中國近代史資料叢刊—中日戰爭(六)》及《鄂行日記》史料,此人或經商。

龐元濟(1864~1949年),字萊臣,浙江吳興人。其父為南潯鎮巨富。龐元濟樂善好施,因在光緒十六年順直賑濟中捐資三萬兩,被賞給舉人。好字畫碑帖,嘗從事其交易。在浙江從事實業活動,開辦繅絲廠、紗廠、機器造紙有限公司等。

圖4

這幾通信作于吳大澂聯名張之洞上奏之后不久,亦為光緒二十年。為了保證督銷局能夠正常運行,他委 托盛宣懷協助籌集資金,具體借款金額、借款來源信中有明確安排。但是由于奏折被駁回,這些辦法未及付諸實施。

第四封信寫于光緒二十年三月初七日,主要內容是陳述設置督銷局的必要,以及商討由于陳金鐘的去世,在新加坡另托人選之事。此信《愙齋文稿》已有影印,本文內容從略。

以上三通信揭示了吳大澂在解決湖南茶業危機時的思路,他短時間內連發數信討論此事,說明他對湖南茶業現狀的焦慮及解決民生問題的迫切。

三、信札的藝術價值

吳大澂好金石收藏與鑒賞,于金石文字頗多研習,其書法因以篆書見長。這幾通信札均以行楷寫就,其時吳大澂已屆花甲之年。其筆意頗似黃庭堅,筆畫古樸遒勁,書風凝重有力,于渾樸之中見清新、靈動。正如顧廷龍的評價,“先生行楷初學隋唐人書,頗似元公姬夫人墓志。其后改師山谷,尤得精髓,于蒼茫挺拔之中參以嫵媚之姿,自成一家”。 信札體現其沉穩、精到的書法風格和特色,具有較高的藝術價值。

四、結語

吳大澂作為傳統文化影響下成長起來的知識分子,謹守“修身、齊家、治國、平天下”的儒家理念。作為一介文人,甲午戰爭之際,他主動請纓參戰,雖以失敗告終,但仍可見其滿腔報國之心。俞樾所作《愙齋公墓志銘》評其“仁民愛物,措之咸宜。卓哉斯人,當代所希”, 從館藏這幾通信中來看,可謂名副其實。

①王爾敏、陳善偉編《近代名人手札真跡—盛宣懷珍藏書牘初編》,香港中文大學出版社,1987年,第9冊,《吳大澂致盛宣懷》札1、札14、札17

②光緒十九年四月初二日吳大澂上奏《考核屬員分別舉劾折》(《清德宗實錄》卷三百二十三)

③吳大澂上奏《考核屬員賢否分別舉劾折》(光緒十九年四月十四日《申報》)

④光緒二十一年十二月廿三日上諭(《陳寶箴集》,2005年,中華書局,上冊,第59頁)

⑤光緒十九年六月初八日上諭(《清德宗實錄》卷三百二十五)

⑥光緒十九年三月初四日上諭(《清德宗實錄》卷三百二十五)

⑦《請撥兩湖漕折濟晉折》(《李鴻章全集》,第15冊,第47頁)

⑧《派員會賑晉邊折》(同上)

⑨《名家書札墨跡》第20冊《吳愙齋撫湘書牘稿》,第44頁

⑩《與大兄》,轉引自《吳愙庵先生年譜》,第212頁

Wudacheng zhi shengxuanhuai xinzha kaoshi

Li jing

(責任編輯:尹翌)