明代御窯瓷器

□呂成龍

明代御窯瓷器

□呂成龍

景德鎮出土與故宮院藏弘治、正德瓷器對比展

2017年9月29日,由故宮博物院和景德鎮市人民政府聯合主辦的明代御窯瓷器對比系列展之三——“景德鎮御窯遺址出土與故宮博物院藏傳世弘治、正德瓷器對比展”,在故宮博物院齋宮展廳隆重開幕。此展覽系雙方合作于2015年和2016年分別成功舉辦“明代御窯瓷器——景德鎮御窯遺址出土與故宮博物院藏傳世洪武、永樂、宣德瓷器對比展”、“明代御窯瓷器——景德鎮御窯遺址出土與故宮博物院藏傳世成化瓷器對比展”后,又隆重推出的一個大型專題瓷器展。

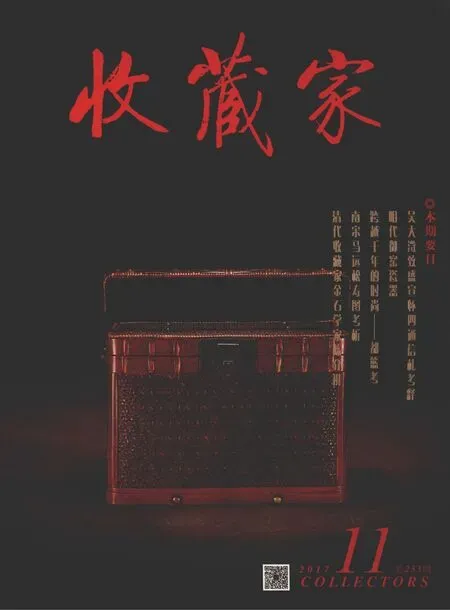

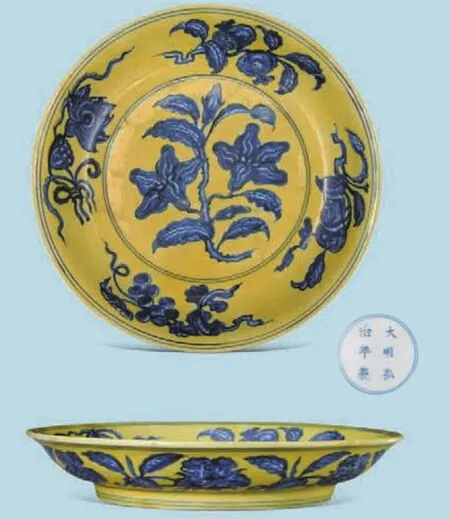

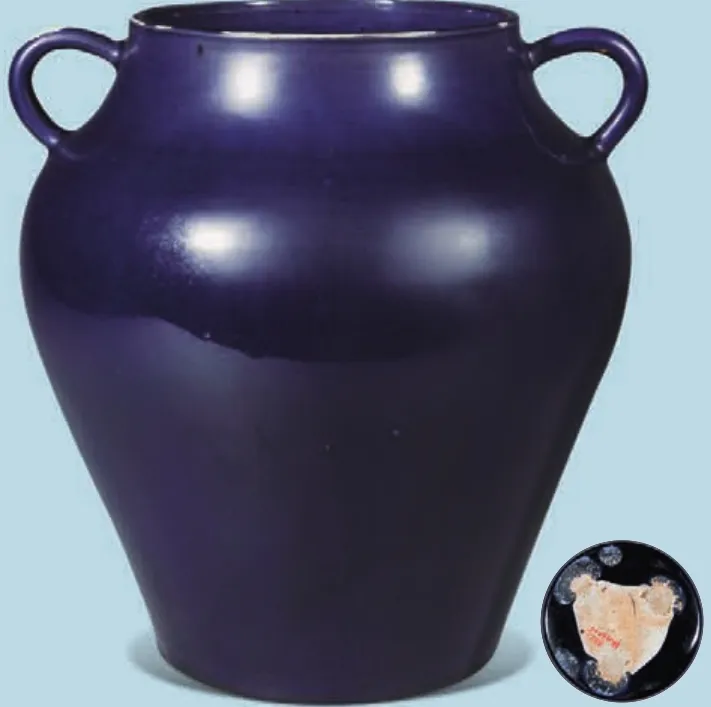

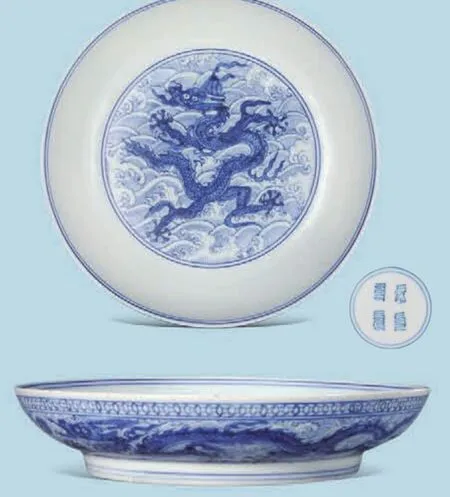

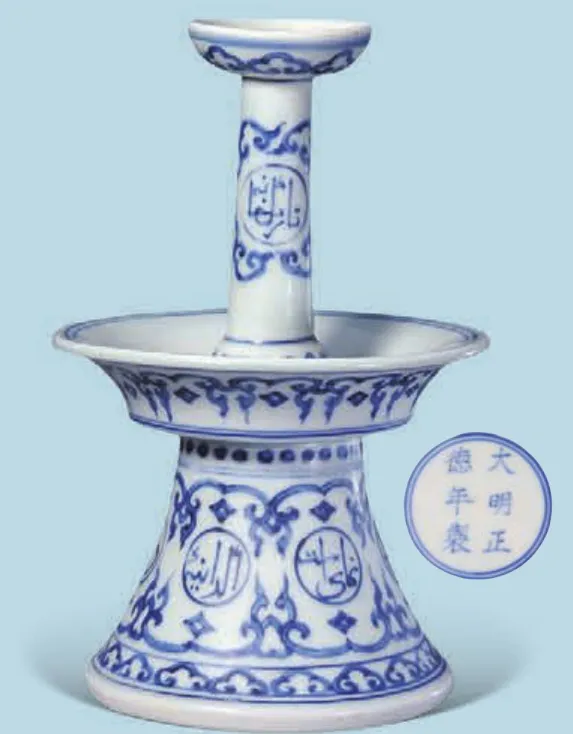

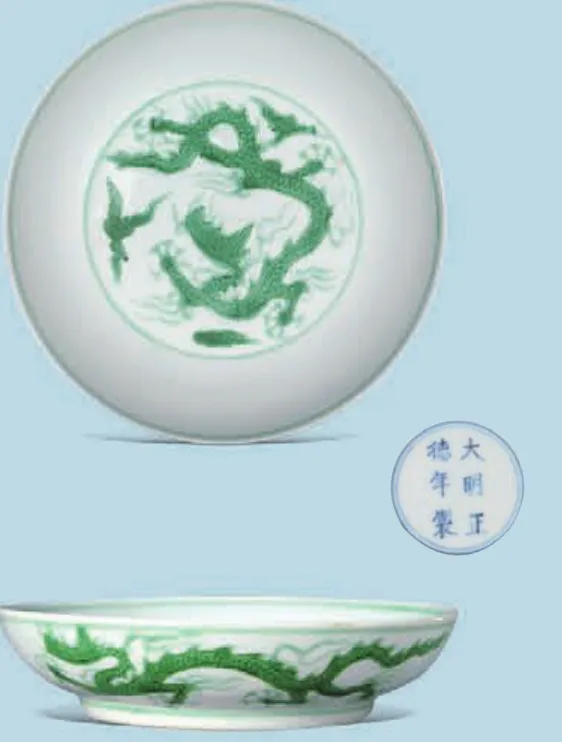

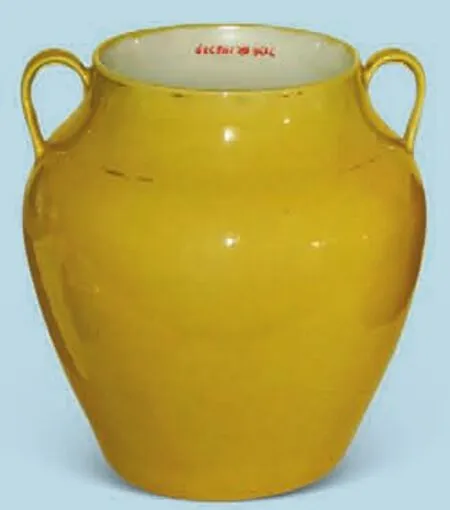

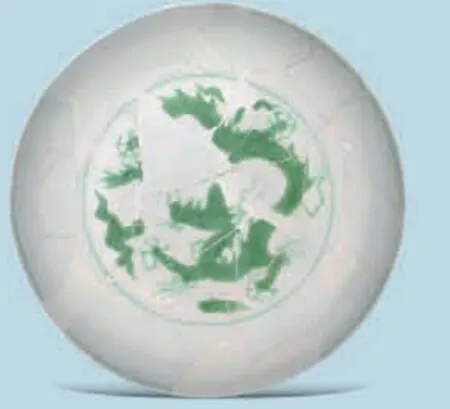

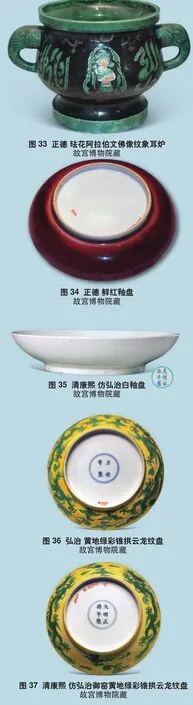

明代弘治(1488~1505年)、正德(1506~1521年)時期,處于15世紀與16世紀之交,是明代社會、文化變遷的分水嶺,即明代社會開始由之前的保守、沉悶逐漸走向革新、活躍。表現在社會風氣上,最突出的是淳厚樸實之風逐漸消失,人們開始變得崇尚錢財、追求財富。由于這兩朝景德鎮御器廠燒造的御用瓷器具有一定共性,如生產規模均相對縮小、品種都急劇減少、裝飾風格也都相對樸素,因此,特將這兩朝瓷器一同展出。為便于觀眾欣賞,展覽分弘治朝、正德朝兩部分展出。齋宮正殿展出弘治朝御窯瓷器,后殿展出正德朝御窯瓷器。弘治朝御窯瓷器共分四個單元展示,分別為:清新優雅—青花瓷器、色彩繽紛—雜釉彩瓷器、均勻純正—顏色釉瓷器、影響深遠—后仿弘治朝御窯瓷器。正德朝御窯瓷器共分五個單元展示,分別為:清新優雅—青花釉里紅瓷器、色彩繽紛—五彩斗彩瓷器、古樸雅致—雜釉彩素三彩琺花瓷器、五光十色—顏色釉瓷器、影響深遠—后仿弘治、正德朝御窯瓷器。共展出文物和標本162件套,其中一多半展品均為首次公開展出。展出的弘治朝御窯黃地青花折枝花果紋盤【故宮博物院藏品(圖1)與景德鎮御窯遺址出土、景德鎮御窯博物館藏品(圖2)對比展示】、澆黃釉犧耳尊(故宮博物院藏,圖3)、茄皮紫釉雙耳尊(故宮博物院藏,圖4)、祭藍釉描金牛紋雙耳尊(故宮博物院藏,圖5)、澆黃釉描金弦紋折沿盤(故宮博物院藏,圖6)、孔雀綠地灑藍錐拱云龍紋盤(景德鎮御窯遺址出土、景德鎮御窯博物館藏,圖7)和正德朝御窯青花阿拉伯文燭臺(故宮博物院藏,圖8)、青花八思巴文款海水云龍紋盤【故宮博物院藏品(圖9)與景德鎮御窯遺址出土、景德鎮御窯博物館藏品(圖10)對比展示】、五彩團云龍紋碗(景德鎮御窯遺址出土、景德鎮御窯博物館藏,圖11)、白地綠彩錐拱海水云龍紋盤【故宮博物院藏品(圖12)與景德鎮御窯遺址出土、景德鎮御窯博物館藏品(圖13)對比展示】、素三彩錐拱海水蟾蜍紋三足洗(故宮博物院藏,圖14)、孔雀綠釉宮碗(故宮博物院藏,圖15)、澆黃釉描金爵(故宮博物院藏,圖16)等,均堪稱難得一見的珍品。我們通過這些展品得以領略弘治正德朝景德鎮御器廠嚴格的瓷器揀選標準和這兩朝御窯瓷器燒造所取得的高度藝術成就。

統觀明代景德鎮御窯瓷器,弘治、正德朝產品雖不如永樂、宣德、成化朝產品名氣大,但亦算得上是品質精良、不乏精品,其中有的品種頗具特色。

圖1 弘治 黃地青花折枝花果紋盤故宮博物院藏

圖2 弘治 黃地青花折枝花果紋盤景德鎮御窯遺址出土 景德鎮御窯博物館藏

圖6 弘治 澆黃釉描金弦紋折沿盤故宮博物院藏

圖3 弘治 澆黃釉描金弦紋犧耳尊故宮博物院藏

圖4 弘治 茄皮紫釉雙耳尊故宮博物院藏

圖5 弘治 祭藍釉描金牛紋雙耳尊故宮博物院藏

一、弘治朝御窯瓷器

弘治皇帝是個好皇帝,也是一位好人,在位18年,奉行恭儉節制、勤政愛民思想,不好玩樂,統治相對穩定、國家相對安定,弘治朝也因此被史學家稱為“弘治中興”,弘治皇帝則被譽為“中興之主”、“太平天子”。從文獻記載來看,弘治年間鑒于被派往景德鎮督造瓷器的太監往往假公濟私、用一造百,致使燒造御用瓷器擾民傷財,有關大臣曾多次奏請裁減或罷免前往督造的內官,弘治皇帝也采納了大臣的意見,但均未長久,不久即又復遣,這說明弘治皇帝對瓷器燒造感興趣。

弘治朝御窯瓷器藝術風格延續成化朝御窯瓷器,仍以造型俊秀、胎體精細、釉質溫潤、裝飾文雅而著稱于世。目前統計弘治朝景德鎮御器廠所燒造瓷器品種大約有16個,幾乎只有前朝成化所燒造約29個品種的一半。其中尤以澆黃地青花瓷、白地綠彩瓷和澆黃釉瓷等取得的成就最高,最受世人稱道。尤其是澆黃釉瓷器(圖17),溫潤如雞油,色澤嬌嫩,博得“嬌黃”之美稱。

1. 青花瓷器

弘治朝御窯青花瓷器在造型、胎釉、青花發色和紋飾等方面,與成化御窯青花瓷器基本一致,只是紋飾更顯纖巧細致、舒展流暢。所用青料仍為產于今江西省樂平縣的“平等青”,亦稱“陂塘青”。由于這種青料中氧化鐵(Fe2O3)含量較低、氧化錳(MnO2)含量較高,致使圖案紋飾呈現柔和、淡雅、清爽的藍色。

除了白地青花瓷以外,弘治朝還繼續深造此前已有的澆黃地青花瓷和青花加礬紅彩瓷(圖18),而且這兩個品種的質量在明代絕不讓他朝。

澆黃地青花瓷器屬于青花瓷器的衍生品種,需要兩次燒成,即先經高溫燒成白地青花瓷器,然后采用“澆釉”方法施以低溫黃釉,透過黃釉可見到青花紋飾,用刀具將有紋飾處的黃釉刮掉,再入窯經低溫焙燒而成。黃地襯托藍花,給人以溫馨素雅之美感。該品種創燒于宣德朝景德鎮御器廠,后來成化、弘治、正德、嘉靖等朝均有燒造。

青花加礬紅彩瓷器屬于青花瓷器的衍生品種。需兩次燒成,即先高溫燒成白地青花瓷器,然后按需要在紋飾空白處以礬紅彩描繪紋飾,再入窯經低溫焙燒而成。藍色花紋與紅色花紋相互映襯,相得益彰,打破了白地青花之單調感,給人以既和諧又醒目之美感。

圖9 正德 青花八思巴文款海水云龍紋盤故宮博物院藏

圖10 正德 青花八思巴文款海水云龍紋盤景德鎮御窯遺址出土 景德鎮御窯博物館藏

圖13 正德 白地綠彩錐拱海水云龍紋盤景德鎮御窯遺址出土 景德鎮御窯博物館藏

圖7 弘治 孔雀綠地灑藍錐拱云龍紋盤景德鎮御窯遺址出土 景德鎮御窯博物館藏

圖8 正德 青花梵文燭臺故宮博物院藏

圖11 正德 五彩團云龍紋碗景德鎮御窯遺址出土 景德鎮御窯博物館藏

圖12 正德 白地綠彩錐拱海水云龍紋盤故宮博物院藏

2. 雜釉彩瓷

白地綠彩瓷器(圖19、圖20)屬于雜釉彩瓷器品種之一,是一種以高溫白釉地襯托低溫綠彩紋飾的瓷器。創燒于明代永樂時期景德鎮御器廠,后來成化、弘治、正德、嘉靖朝等亦有燒造。白釉綠彩錐拱云龍紋碗、盤這一品種創燒于成化朝,其做法是:器物成型并施以白釉后,在釉上打好云龍紋草圖,將圖案輪廓線內的白釉剔掉,用鐵錐劃出龍的五官、發、角、鱗、脊等細部,入窯經高溫焙燒。出窯后在無釉露胎處填以綠彩,復入低溫彩爐焙燒而成。

有時人們感覺其半成品露胎云龍紋處泛“火石紅”色,亦頗顯雅致,遂不施綠彩,而是將其作為一個品種保留下來,稱之為“白釉露胎錐拱云龍紋碗”或“白釉露胎錐拱云龍紋盤”(圖21)。明代白地綠彩瓷器以弘治朝產品質量最好,受到的評價最高。

3.顏色釉瓷器

弘治時期景德鎮御器廠燒造的顏色釉瓷器基本延續之前永樂、宣德、成化朝品種,按燒成溫度大致可分為高溫色釉和低溫色釉兩類。高溫顏色釉瓷的燒成溫度高于1250℃,低溫顏色釉瓷的燒成溫度低于1250℃。

從傳世和出土情況看,弘治朝御窯高溫顏色釉瓷有白釉、祭藍釉。低溫顏色釉瓷有澆黃釉、瓜皮綠釉、茄皮紫釉瓷等。弘治白釉素以“肥腴細潤”而獨樹一幟。弘治朝澆黃釉瓷不但產量大,而且質量高,堪稱明、清兩代澆黃釉瓷器之冠。深茄皮紫釉瓷器則為弘治朝首創。

祭藍釉亦稱“祭青釉”、“寶石藍釉”等。屬于以氧化鈷(CoO)為著色劑的高溫藍釉,創燒于元代景德鎮窯。釉中氧化鈷含量為2%左右,生坯掛釉后入窯經1280~1300℃高溫還原氣氛一次燒成。明代祭藍釉瓷器始燒于洪武朝,以后歷朝基本都有燒造,其中以宣德時期的產品最為多見,受到的評價亦最高。按照明代祭祀制度,祭藍釉瓷器可被用作祭祀天壇。祭藍釉描金牛犢紋雙系尊是弘治朝創新造型,屬于典型的祭祀用瓷。

圖14 正德 素三彩錐拱海水蟾蜍紋三足洗故宮博物院藏

圖17 弘治 澆黃釉尊故宮博物院藏

圖15 正德 孔雀綠釉宮碗故宮博物院藏

澆黃釉系指以氧化鐵(Fe2O3)為著色劑、以氧化鉛(PbO)為助熔劑的低溫色釉。最早見于西漢時期的陶器上,但明代以前的低溫黃釉多施于陶胎上,且色調多為黃褐色或深黃色。明代景德鎮窯燒造的低溫黃釉瓷系在經高溫素燒過的澀胎上掛釉,復入炭爐經低溫焙燒而成。因使用“澆釉法”施釉,故稱“澆黃釉”。自洪武至崇禎朝,澆黃釉瓷器的燒造幾乎未曾間斷,各朝燒造的澆黃釉瓷器釉色深淺雖略有不同,但基本趨于明黃色。其中以弘治時期產品受到的評價最高,其釉層均勻、釉色恬淡嬌嫩,素有“嬌黃”之美稱。又因其釉質溫潤如雞油,故亦被稱作“雞油黃”。按照明代祭祀制度,澆黃釉瓷器可被用作祭祀地壇。

圖16 正德 澆黃釉描金爵故宮博物院藏

圖19 弘治 白地綠彩錐拱海水云龍紋盤故宮博物院藏

圖22 正德 孔雀綠釉青花魚藻圖盤故宮博物院藏

圖18 弘治 青花加礬紅彩海水龍紋盤故宮博物院藏

圖20 弘治 白地綠彩錐拱海水云龍紋盤景德鎮御窯遺址出土 景德鎮御窯博物館藏

圖23 正德 孔雀綠釉青花魚藻盤景德鎮御窯遺址出土 景德鎮御窯博物館藏

茄皮紫釉亦稱“茄紫釉”。按呈色深淺,可分為“深茄紫釉”和“淡茄紫釉”兩種。深者呈黑紫色,如熟透之茄皮色;淡者呈淡紫色,似未熟透之茄皮色。茄皮紫釉屬于以氧化錳(MnO2)為主要著色劑的著名低溫色釉,因一般使用澆釉法施釉,故亦稱“澆紫釉”。釉中的鐵離子和鈷離子起調色作用。從傳世品和出土物看,淡茄皮紫釉瓷器始燒于宣德朝景德鎮御器廠,后來萬歷朝和清代各朝亦有燒造;深茄皮紫釉瓷器始燒于弘治朝景德鎮御器廠,后來嘉靖朝及清代各朝亦有燒造。由于茄皮紫釉的透明度較好,因此茄皮紫釉瓷器常以錐拱花紋裝飾。總體來看,茄皮紫釉瓷器在整個明代產量不大,故顯得彌足珍貴。

二、正德朝御窯瓷器

正德皇帝朱厚照在位16年,是明代近300年歷史中最能鬧騰的一位皇帝,被認為是一位昏庸、荒唐、不正常的皇帝。朱厚照即帝位后,曾下令翌年改元以后暫停景德鎮御器廠燒造瓷器兩年,但不久即恢復燒造。正德十五年,正德皇帝遣太監尹輔前往饒州燒造瓷器,工部因正德十四年所發生“宸濠之亂”曾給江西民眾帶來很大災難,遂建議暫免差官前往督造,但正德皇帝對該建議未予采納。這說明正德皇帝對瓷器燒造也感興趣。

正德朝是明代景德鎮御窯發展史上一個承上啟下的轉折點,主要表現在逐漸擺脫了成化、弘治朝御窯瓷器胎體輕薄、造型較少、裝飾疏朗等特點,而變得器物胎體趨于厚重、造型逐漸增多、裝飾偏向繁縟等。正德朝御窯瓷器品種多達20多個,少于成化朝,但多于弘治朝,其中尤以孔雀綠釉青花(圖22、圖23)、素三彩、孔雀綠釉瓷等取得的成就最高、最受人矚目,堪稱傲視明代御窯瓷器的名品。正德御窯瓷器在裝飾上的最顯著特點是大量使用阿拉伯文、波斯文(圖24)作裝飾。以八思巴文署四字年款(意為“至正年制”,圖25、圖26)亦為明代各朝御窯瓷器上所僅見,呈現一種非常有趣的現象。正德朝御窯瓷器上的阿拉伯文、八思巴文,堪稱獨特的文化符號,成為學者熱衷討論的學術課題之一。

1. 青花、釉里紅瓷器

青花瓷器是正德朝御窯瓷器中的大宗產品,因所用青料有所改變,致使該朝御窯青花瓷器具有承上啟下之特點。正德御窯青花瓷器造型比成化、弘治朝御窯青花瓷器豐富得多,因應社會需求而燒造的書房、客廳用器和寺廟用供器明顯增多(圖27)。所繪圖案以龍、纏枝花卉、阿拉伯文、波斯文為主。所署年款既有青花楷體“大明正德年制”六字款,也有“正德年制”四字款和仿寫“大明宣德年制”款,更有稀見的八思巴文款。除了白地青花瓷以外,正德時期還燒造孔雀綠釉青花、黃地青花、綠地青花、青花加礬紅彩瓷等品種。

正德早期青花瓷器胎釉精細,所用青料仍為產于景德鎮附近樂平縣的“平等青”,青花色澤淡雅,明顯帶有成化、弘治朝御窯青花瓷器之遺風。中期作品形成正德朝御窯青花瓷器典型風格,所用青料是產于江西省上高縣天則崗的“石子青”,亦稱“無名子”,采用雙鉤填色法描繪紋飾,燒成后青花色澤藍中偏灰。晚期作品采用進口“回青”料和上高縣產“石子青”料的混合料描繪紋飾,燒成后青花發色濃艷,開啟后來嘉靖、隆慶、萬歷等朝典型御窯青花瓷器之先河。

孔雀綠釉青花瓷系白地青花瓷的衍生品種,創燒于元代景德鎮窯,明代宣德、成化、正德時期均有燒造。其做法是:器物成型、修坯后,先在胎上以青料描繪紋飾,然后以毛筆蘸白釉料(即“透明釉”料)涂抹于紋飾上,入窯經高溫焙燒。出窯后,施以孔雀綠釉,復入窯經中溫(1150℃左右)焙燒而成。在孔雀綠釉的掩映下,青花紋飾呈藍黑色。

正德御窯釉里紅瓷器非常罕見,所見使用鮮紅釉局部裝飾的四魚紋碗(圖28),釉里紅發色雖不成功,但在肥腴的白釉襯托下,三魚若隱若現,似在水中閑游,反倒耐人尋味。

2.五彩斗彩瓷器

五彩瓷器在正德以前少有燒造,斗彩瓷器在成化朝盛極一時,弘治朝幾乎不見有燒造。從正德朝開始,適應社會風氣的轉變,五彩瓷器的產量明顯增多,斗彩瓷器亦又開始有少量制作。正德朝御窯五彩瓷器大致可分為兩類,即:一類是純釉上五彩(圖29);另一類是釉下青花與釉上彩相結合的青花五彩。所用釉上彩有紅、黃、草綠、孔雀綠等,造型見有梅瓶、香爐、香筒、盤、碗等,紋飾見有八仙、仕女、云龍、花鳥等。

正德朝斗彩瓷器造型見有爐、洗、瓶等,紋飾見有纏枝牽牛花(圖30、圖31)、云龍、方勝、祥云、阿拉伯文等,構圖疏朗,所施紅、黃、綠等彩一般都較淡雅,因此給人以清爽雅致之美感。

3.雜釉彩素三彩琺花瓷器

素三彩瓷器原則上系指含有三種或三種以上低溫釉彩但不含或含有極少量紅彩的瓷器。由于在中國傳統文化中,紅色代表喜慶,屬于葷色,其他色彩屬于素色,因此,不含紅色或基本不含紅色的彩瓷被稱作“素三彩”。這里的“三”是“多”的意思,并非一定得有三種顏色。

素三彩瓷器系受西漢以來低溫鉛釉陶影響、從明初景德鎮窯燒造的不含紅彩的雜釉彩瓷器發展而來。創燒于明代成化時期,此后,經歷明代正德、明代嘉靖隆慶萬歷和清代康熙時期三個重要發展階段。正德朝素三彩瓷器(圖32)色彩搭配協調、彩色素雅,給人以柔和悅目之美感。

琺花又稱“琺華”、“法花”、“法華”等,系指創燒于元代山西南部和東南部地區的一種中溫釉彩窯器。盛行于明代,清代逐漸衰退。其釉色以黃、綠、藍、紫等為主。北方地區燒造的琺花器基本均為陶胎,明代中期景德鎮成功創燒出瓷胎琺花器。

琺花釉系從我國傳統低溫鉛釉發展而來,二者化學組成基本一致,只是主要助熔劑不同。鉛釉以黃丹(即氧化鉛粉)作主要助熔劑,屬于PbO—SiO2二元系統;琺花釉則以牙硝或稱火硝(即硝酸鉀)作主要助熔劑,屬于K2O—PbO—SiO2三元系統。二者雖都以鐵、銅、錳、鈷等金屬的氧化物做著色劑,但琺花釉的顏色種類卻比低溫鉛釉更豐富,琺花釉中的碧藍、金黃、孔雀綠等色,不見于低溫鉛釉中。

琺花器需采用兩次燒成工藝,即先高溫素燒,溫度在1200℃左右,然后施釉入窯經1000℃至1100℃左右焙燒而成。

“立粉”或稱“瀝粉”是琺花器最具特色的裝飾工藝。其做法是將精細的泥漿裝入帶有細管的泥袋,然后積壓泥袋,使泥漿從細管中緩緩涌出,在器物胎體表面勾勒出凸起的圖案輪廓,晾干后入窯素燒,出窯冷卻后,按需要填入各色釉料,復入窯焙燒而成(圖33)。

4.顏色釉瓷器

正德時期景德鎮御器廠燒造的顏色釉瓷器基本延續之前永樂、宣德、成化、弘治時期的部分品種,按燒成溫度大致可分為高溫色釉和低溫色釉兩種。從傳世和出土情況看,正德朝御窯高溫顏色釉瓷有白釉、鮮紅釉、祭藍釉、回青釉瓷等。低溫顏色釉瓷有孔雀綠釉、茄皮紫釉、澆黃釉瓷等。

白釉屬于氧化鐵(Fe2O3)含量極低的高溫透明釉,看起來發白,實際上是白色胎體的呈色。明代景德鎮白釉瓷器始燒于洪武朝,以后各朝多有燒造,其中以永樂、宣德朝白釉瓷受到的評價最高,其釉色潔白恬靜,被稱作“甜白”。正德朝御窯白釉瓷器的特點是:釉層肥腴,釉色白中閃灰青,釉內氣泡密集,玉質感較強。

按照明代祭祀制度,白釉瓷器可被用作祭祀月壇。

鮮紅釉瓷器即明代景德鎮陶廠或御器廠燒造的以氧化銅(CuO)作著色劑的高溫紅釉瓷器。亦稱“祭紅”、“寶石紅”等。明代高溫銅紅釉瓷器是對元代產品的繼承和發展,從傳世品和出土物看,洪武、永樂、宣德、成化、正德、嘉靖等朝,均曾燒造過高溫銅紅釉瓷器,其中以永樂、宣德時期的制品最為多見,受到的評價亦最高。明代文獻將高溫銅紅釉稱作“鮮紅”。

高溫銅紅釉瓷器系在生坯上掛釉后,入窯經1250~1280℃高溫還原氣氛一次燒成。由于高溫下銅離子的發色對溫度和氣氛的要求極為嚴格,而且銅紅釉在高溫熔融狀態下的粘度較大,致使其燒成溫度范圍較窄、成品率極低。弘治朝不見有鮮紅釉瓷器,正德朝恢復燒造(圖34),而且創燒出鮮紅釉白魚紋這一品種。

按照明代祭祀制度,鮮紅釉瓷器可被派作祭祀日壇用。

孔雀綠釉亦稱“法(琺)綠釉”、“法(琺)翠釉”、“翡翠釉”、“吉翠釉”等。是一種以氧化銅(CuO)作著色劑、以硝酸鉀(KNO3)作主要助熔劑的透明藍綠色釉。因其呈色極似孔雀羽毛上的一種綠色,故名“孔雀綠釉”。孔雀綠釉瓷器創燒于宋、金時代北方民窯,景德鎮窯自元代開始燒造。明代景德鎮窯孔雀綠釉瓷器始見于永樂時期,后來宣德、成化、正德、嘉靖朝等均有燒造,但以正德時期產品發色最為純正,受到的評價亦最高。

孔雀綠釉瓷器系在經高溫素燒過的澀胎上掛釉后,復入窯在氧化氣氛下焙燒而成,釉燒溫度大約為1200℃。景德鎮燒造孔雀綠釉瓷器,系將施釉后的坯體放在窯爐后邊煙囪根部,此處溫度恰好符合孔雀綠釉瓷器的燒成溫度。

5.后仿弘治、正德朝御窯瓷器

后仿弘治、正德朝御窯瓷器一般系指造型、紋飾、年款等均模仿原作的一類仿品。除此之外,還有一類只署弘治或正德年款、但造型和紋飾則為當朝風格的瓷器,顯示出后人對弘治、正德朝御窯瓷器的推崇。

清代康熙、雍正時期,景德鎮盛行仿明代各朝御窯瓷器,御窯廠和民間窯場均有仿制。所見仿弘治朝御窯瓷器品種有青花、白釉綠彩、白釉(圖35)、澆黃釉瓷等。所見仿正德朝御窯瓷器品種有青花、斗彩、白地礬紅彩、黃地綠彩(圖36、圖37)、白釉、澆黃釉瓷等。個別仿品水平較高,幾能亂真。在鑒別時,應著重從造型、紋飾、胎釉彩、底足處理工藝、繪畫風格、款識特點等尋其破綻。例如,從所署年款字體特征方面看,仿品與真品就存在差異。

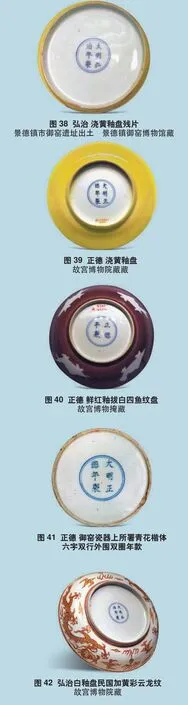

弘治朝御窯瓷器大都在外底署青花楷體“大明弘治年制”六字雙行款,外圍青花雙圈(圖38)。這種格式的年款首創于宣德朝景德鎮御窯,后來成化、弘治、正德、嘉靖、萬歷朝御窯瓷器上均有使用。但在字體風格方面,以弘治朝六字年款字體最為清秀,素有“弘治款秀”之說法。因使用“平等青”料寫款,故款字筆畫色調淡雅。

六字中以“弘”字和“治”字寫法最具時代特征,即“弘”字右邊的“ム”明顯比左邊的“弓”短,而且寫的位置靠上;“治”字左邊的“氵”一般都明顯低于左邊的“臺”字,而且“口”字最后一筆“橫”一般都右出頭,寫成“ロ”。

正德御窯瓷器大都署有年款,分為“大明正德年制”六字(圖39)和“正德年制”四字(圖40)兩種,字體均為楷書,既有青花款,也有礬紅彩款和錐拱款。款識大都署于器物外底,六字或四字做雙行排列,外圍青花雙圈。高足碗上一般署四字年款,在足內邊沿順時針方向繞足環寫。四字年款也有署在器物頸部或近口沿處者,自右向左排列,有的還圍以雙方框。青花阿拉伯文筆山外底所署青花六字年款,或作雙行排列外圍青花雙方框,或自右向左橫書一排。青花插屏上所署青花六字年款,則自右向左寫于托座正中,外圍以青花雙長方框。

正德朝御窯瓷器年款(圖41)字體較弘治朝御窯瓷器年款略大,款識結構略顯松散,但字體非常工整,筆中藏鋒,素有“正德款恭”的說法。

著名古陶瓷收藏家、鑒定家孫瀛洲先生(1893~1966年)曾將明代永樂、宣德、成化、正德御窯瓷器年款和成化御窯瓷器上的“天”字款編成歌訣,為我們盡快掌握從款識鑒定這四朝御窯瓷器提供了一種行之有效的手段。而且這些口訣均朗朗上口、便于記憶。

關于正德御窯瓷器上所署“大明正德年制”六字年款的歌訣為:

大字橫短頭非高,

明字日月平微腰。

正字底豐三橫平,

德字心寬十字小。

年字橫畫上最短,

制字衣橫少越刀。

第一句是講“大”字寫法。意思是“大”字第一筆“橫”畫寫得略短,第二筆“撇”畫出頭不太高。

第二句是講“明”字寫法。“明”字“日”、“月”頭部基本持平,略有高低,即“月”的頭部略高于“日”的頭部。

第三句是講“正”字寫法。意思是“正”寫得上窄下寬,三個“橫”畫基本平行。

第四句是說“德”字寫法。意謂“德”的“十”寫得小,“心”寫得寬。

第五句是說“年”字寫法。意謂“年”字三筆“橫”畫最上邊一橫寫得最短。

第六句是說“制”字寫法。繁體字“製”下半部“衣”的“橫”畫越過上半部右側立刀的較少。

民國時期,一些利欲熏心的人曾利用弘治、正德朝御窯白瓷后加彩(圖42)。對于這類瓷器,由于其胎是真的,而彩是后加,因此具有更大的迷惑性,應格外引起注意。鑒別時應著重從彩色、畫工方面尋其破綻。

明年雙方還將合作舉辦“明代御窯瓷器—景德鎮御窯遺址出土與故宮博物院藏傳世嘉靖、隆慶、萬歷朝御窯瓷器對比展”,望觀眾朋友持續予以關注。

Mingdai yuyao ciqi

Lü chenglong

(責任編輯:田紅玉)