沙溪銅礦開采盤區(qū)布置優(yōu)化研究

袁睿棟,譚期仁,楊福波

(1.長沙迪邁數(shù)碼科技股份有限公司, 湖南 長沙 410083;2.安徽銅冠(廬江)礦業(yè)有限公司, 安徽 廬江縣 231500)

沙溪銅礦開采盤區(qū)布置優(yōu)化研究

袁睿棟1,譚期仁1,楊福波2

(1.長沙迪邁數(shù)碼科技股份有限公司, 湖南 長沙 410083;2.安徽銅冠(廬江)礦業(yè)有限公司, 安徽 廬江縣 231500)

沙溪銅礦是我國典型的低品位斑巖型銅礦床,平均品位為0.53%。按照現(xiàn)有的采礦方法和盤區(qū)設(shè)計,有一部分高品位礦體位于盤區(qū)隔離礦柱中;為盡量將采場布置在高品位區(qū)域,提高資源利用率,以鳳臺山礦段首采中段為研究對象,通過盤區(qū)方案設(shè)計、指標(biāo)計算與分析,以出礦品位、隔離礦柱損失等指標(biāo)作為盤區(qū)優(yōu)化衡量指標(biāo),對盤區(qū)布置進行選優(yōu),并得到了最優(yōu)方案。結(jié)果表明:相比原設(shè)計方案,盤區(qū)采場地質(zhì)品位由0.42%提高到0.48%,隔離礦柱減少了1308 t金屬量損失,為礦山開采盤區(qū)最優(yōu)布置、提高礦產(chǎn)資源利用率提供了參考依據(jù)。

三維模型;盤區(qū)布置;地質(zhì)品位;隔離礦柱

0 引 言

近幾年來,隨著有色金屬價格的下滑,在當(dāng)前市場和技術(shù)條件下,企業(yè)面臨著如何保持盈利的迫切需求。對于新建礦山,從設(shè)計層面來說,需要快速計算和評判多方案下的地質(zhì)礦量、出礦量、出礦品位、金屬量、損失量等綜合指標(biāo)來高效進行采礦設(shè)計優(yōu)化,包括采礦系統(tǒng)布置、盤區(qū)(采場)合理布置、首采地段的選擇等[1 ̄4]。若采取傳統(tǒng)斷面法算量的模式核算上述各項指標(biāo),礦體空間形態(tài)與品位信息無法準(zhǔn)確掌握,只能依靠勘探線剖面信息進行工程位置、采場位置布置等,可優(yōu)化調(diào)整余地小;并且整個計算分析過程效率低、周期長,根本不能滿足快速分析與決策需求。而基于三維可視化的地質(zhì)資源精確化評價與管理、真三維開采設(shè)計和方案優(yōu)化、多方案快速對比研究等手段為生產(chǎn)技術(shù)管理和項目決策提供了快捷、強大的工具和智能支持[5 ̄6]。

合理的確定開采盤區(qū)位置直接影響著盤區(qū)內(nèi)各采場回采方案、開拓采準(zhǔn)工程布置等,并對礦山生產(chǎn)組織、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)效益產(chǎn)生影響[7 ̄8]。沙溪銅礦是我國典型的低品位斑巖型銅礦床,平均品位為0.53%,按照現(xiàn)有的采礦方法和盤區(qū)結(jié)構(gòu)參數(shù),很大一部分水平隔離沿脈礦柱布置在高品位區(qū)域,這將造成高品位資源的浪費。因此,對開采盤區(qū)布置進行優(yōu)化研究,將大大提高資源的利用率,使礦山取得更好的經(jīng)濟效益,為礦山實際生產(chǎn)盤區(qū)布置提供參考依據(jù)。

1 三維模型建立

1.1 鉆孔數(shù)據(jù)庫

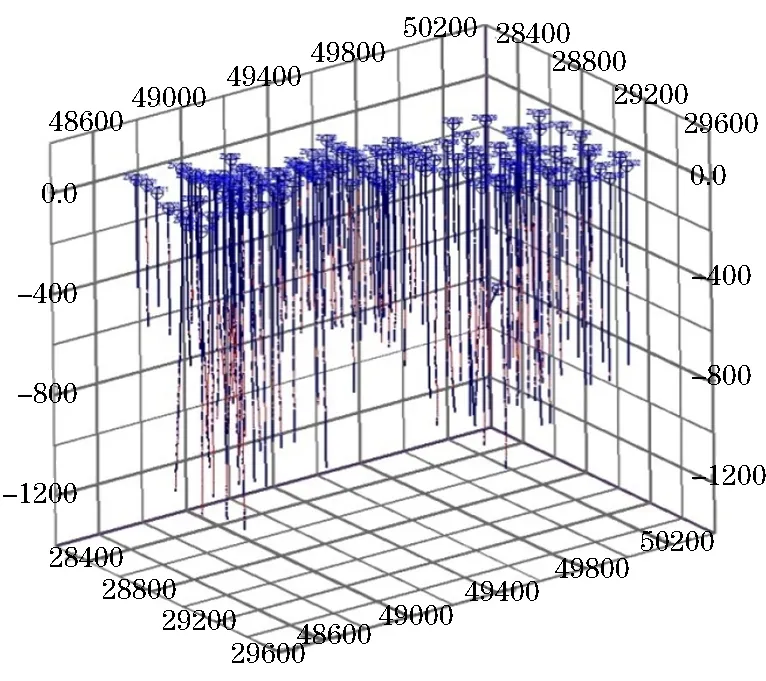

鉆孔數(shù)據(jù)庫承載了礦山地質(zhì)勘探、生產(chǎn)勘探和生產(chǎn)地質(zhì)的詳細信息,準(zhǔn)確的地質(zhì)數(shù)據(jù)庫是進行地質(zhì)解譯、統(tǒng)計分析、品位推估、儲量計算以及采礦設(shè)計的重要基礎(chǔ)。

鉆孔數(shù)據(jù)信息主要包括孔口坐標(biāo)、測斜信息、樣品信息、巖性信息,基于這些基礎(chǔ)文件生成地質(zhì)數(shù)據(jù)庫,生成時主要內(nèi)容包括:鉆孔數(shù)據(jù)信息收集整理、數(shù)據(jù)重新組合和規(guī)范、數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)校驗和錯誤修改、鉆孔數(shù)據(jù)庫生成五部分。鉆孔數(shù)據(jù)庫如圖1所示。

圖1 鉆孔數(shù)據(jù)庫

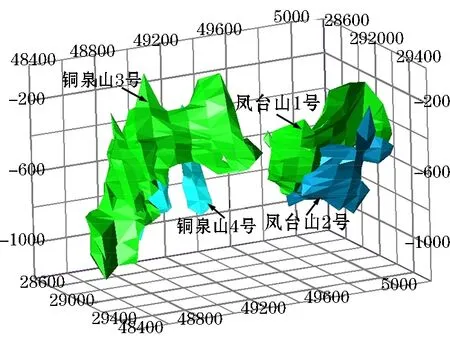

1.2 礦體線框模型

建立三維礦床地質(zhì)模型,實現(xiàn)礦床三維可視化,為品位估值、儲量計算提供三維模型約束,為實現(xiàn)資源的動態(tài)管理和合理利用,為采礦方案優(yōu)化、采礦設(shè)計與指標(biāo)計算等提供依據(jù)。

限于沙溪銅礦低品位礦、工業(yè)礦礦體形態(tài)復(fù)雜性,傳統(tǒng)剖面建模方法無法滿足沙溪銅礦復(fù)雜礦體的三維精確地質(zhì)建模要求,針對上述問題對建模方法進行了系統(tǒng)分析和研究,采用了一種新的建模方法—非標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)格法。非標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)格法的總體構(gòu)模思路為:首先進行平、剖面的一致性處理,以保證所有平、剖面對應(yīng),這樣就在空間中形成一系列的單元網(wǎng)格(每個單元網(wǎng)格由2個平、剖面的部分線組成);隨即對每一個單元網(wǎng)格進行模型構(gòu)建;最后合并所有單元網(wǎng)格內(nèi)的模型形成最終地質(zhì)模型。礦體模型如圖2所示。

圖2 礦體模型

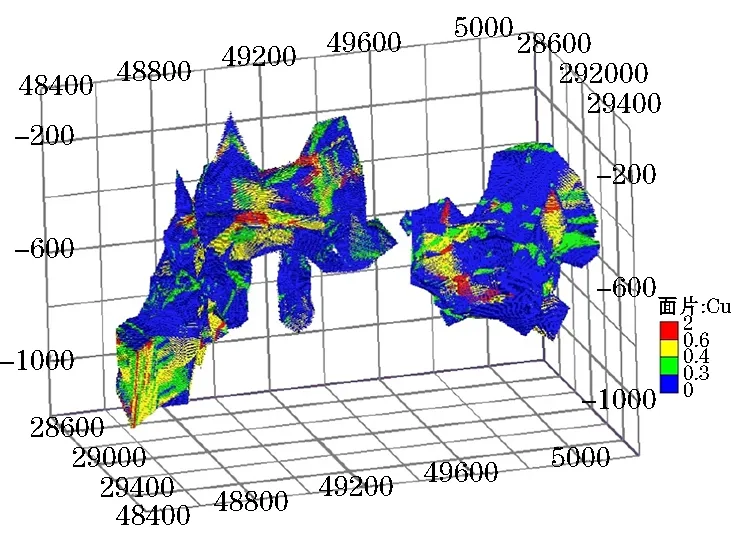

1.3 礦塊模型

礦塊模型是礦床品位推估及儲量計算的基礎(chǔ),其基本思想是將礦床在三維空間內(nèi)按照一定的尺寸劃分為眾多的單元塊,然后根據(jù)已知的樣品點,通過空間插值方法對整個礦床范圍內(nèi)的單元塊的品位進行推估,然后在此基礎(chǔ)上進行儲量的計算和統(tǒng)計。為實現(xiàn)地質(zhì)資源儲量的動態(tài)管理、采礦設(shè)計指標(biāo)計算、開采評價等提供數(shù)據(jù)。

建立的礦塊模型應(yīng)盡量地反映礦床的主要特征,主要是礦體形態(tài)和斷層地質(zhì)構(gòu)造,礦體空間形態(tài)與地表、工程的關(guān)系。

目前,國內(nèi)外常用的品位估值方法有距離冪反比法、克里格法等。這些方法從數(shù)學(xué)上看,都是根據(jù)單元塊周圍一定范圍(搜索半徑)內(nèi)的已知樣品點,對該單元塊進行估值。本次在數(shù)據(jù)特征分析基礎(chǔ)上,采用克里格法進行品位空間插值,插值后的礦塊模型如圖3所示。

圖3 礦塊模型Cu品位分布

2 盤區(qū)布置方案優(yōu)化

礦山開采盤區(qū)為礦山開采中一個生產(chǎn)單元,盤區(qū)布置合理性直接關(guān)系著各采場回采方案、開拓采準(zhǔn)工程布置等一系列問題,并會對礦山生產(chǎn)組織、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)效益產(chǎn)生影響。所以在礦山設(shè)計階段、基建階段非常有必要對盤區(qū)布置論證與優(yōu)化分析。

本研究范圍主要針為沙溪銅礦首采中段(-650~-770 m),其中出礦水平選擇在-770 m中段,鑿巖水平為-705,-650 m中段。初步設(shè)計推薦采用高效率的大直徑深孔階段空場嗣后充填采礦法(局部地段采用中深孔分段空場嗣后充填法;兩種采礦方法所占比例大致為:大直徑深孔85%,中深孔15%)。

首采中段地質(zhì)賦存特點:鳳臺山首采中段主要由1號礦體和2號礦體組成,如圖4所示。

圖4 首采中段礦體分布

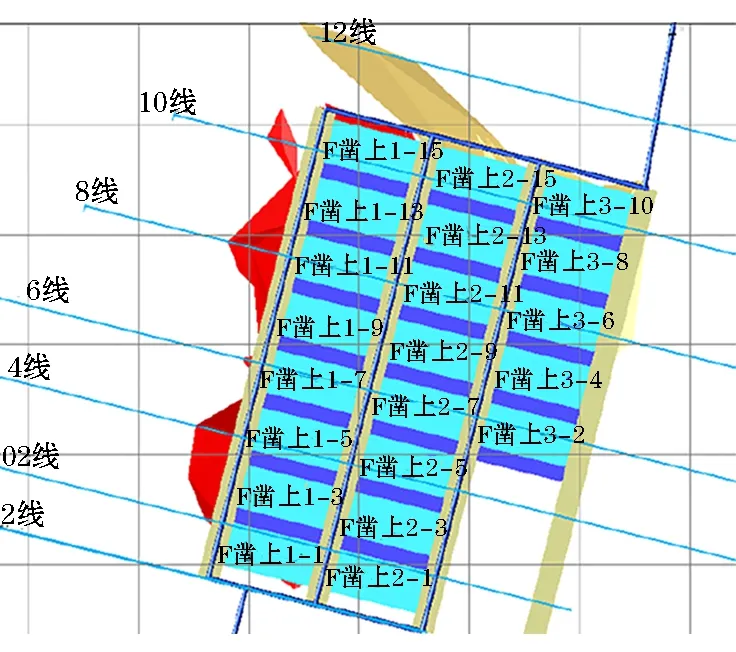

針對首采中段開采,礦山前期委托設(shè)計單位根據(jù)地質(zhì)資料開展了盤區(qū)布置、采場劃分、首采采場選擇,如圖5所示。

通過數(shù)據(jù)和模型分析,設(shè)計單位設(shè)計的2號盤區(qū)與3號盤區(qū)間的水平隔離沿脈礦柱布置在高品位區(qū)域,考慮鳳臺山礦段礦石品位偏低,對高品位礦體要盡可能回采,采場布置優(yōu)先考慮設(shè)置在高品位區(qū)域,因此對盤區(qū)布置進行優(yōu)化分析。本研究將在原設(shè)計方案內(nèi)容上進行優(yōu)化研究。

圖5 首采中段工程布置及盤區(qū)、采場劃分

2.1 采礦結(jié)構(gòu)參數(shù)

由于沙溪銅礦具有埋藏深、規(guī)模大、礦石品位低的特點,所以前期采礦方案研究中為了兼顧考慮沙溪銅礦深井開采面臨的經(jīng)濟效益和開采安全性之間的尖銳矛盾,提出可供選擇的采礦方案:一是一步驟回采方案,留永久礦柱(盤區(qū)間柱和采區(qū)間柱),全尾砂或廢石嗣后充填采場;二是兩步驟回采方案,即第一步驟回采礦柱,采用尾砂膠結(jié)充填,第二步驟回采礦房,采用尾砂充填。

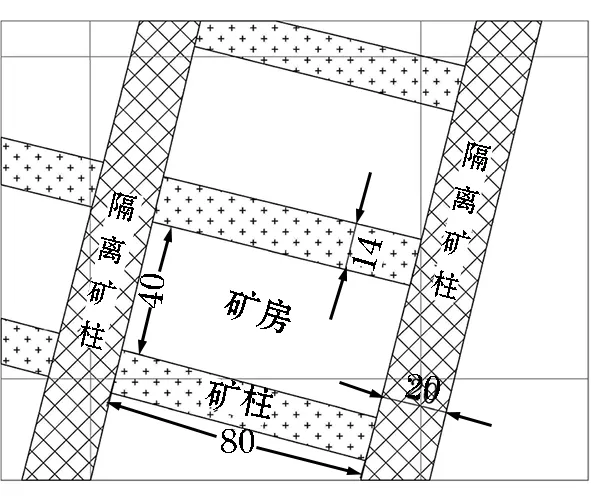

根據(jù)項目前期科研研究及采場結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化研究結(jié)果,推薦鳳臺山礦段主要采礦方案采用一步驟回采方案(見圖6);具體采場結(jié)構(gòu)參數(shù)為:一步驟回采方案,隔離礦柱(盤區(qū)間柱)沿走向布置,隔離礦柱之間的距離100 m;階段高度120 m;采場長度80 m;永久礦柱寬度14 m,不予回采;回采礦房寬度40 m。采場系統(tǒng)長軸布置與勘探線方向一致,使采場長軸方向與最大主應(yīng)力方向呈小角度相交,讓采場處于較好的受力狀態(tài),以利于控制地壓。

圖6 一步驟回采采場結(jié)構(gòu)

2.2 盤區(qū)優(yōu)化原則

(1) 對各個盤區(qū)、采場按命名規(guī)則進行定義,方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析;

(2) 遵循前期研究結(jié)果:盤區(qū)布置方位與采場結(jié)構(gòu)參數(shù)盤區(qū)優(yōu)化時不變;

(3) 盤區(qū)調(diào)整按東西方向移動(進風(fēng)井往副井方向)優(yōu)化盤區(qū)布置,使得高品位礦體資源回采最大化;

(4) 沙溪銅礦品位低,再隔離礦柱回收可能性不高,盤區(qū)優(yōu)化時,隔離礦柱的礦量、品位盡量少;

(5) 方案分析采用綜合指標(biāo)分析法,綜合指標(biāo)包括平均品位、隔離礦柱損失、盤區(qū)夠品位采場、采場數(shù)目等;

(6) 指標(biāo)分析時,鳳臺山按Cu 0.35%以上進行。

2.3 盤區(qū)優(yōu)化方案設(shè)計

以設(shè)計單位初步設(shè)計方案為基礎(chǔ)進行盤區(qū)(礦房、礦柱等)模型的建立,并命名;同時設(shè)計了盤區(qū)向副井方向偏移5, 10, 20, 30, 40 m,向進風(fēng)井方向偏移5, 10 m的7個方案。由于篇幅有限,僅列舉兩個方案,如圖7、圖8所示。

圖7 進風(fēng)井方向偏移10 m盤區(qū)布置方案

圖8 副井方向偏移40 m盤區(qū)布置方案

3 指標(biāo)計算與結(jié)果分析

3.1 各方案指標(biāo)計算

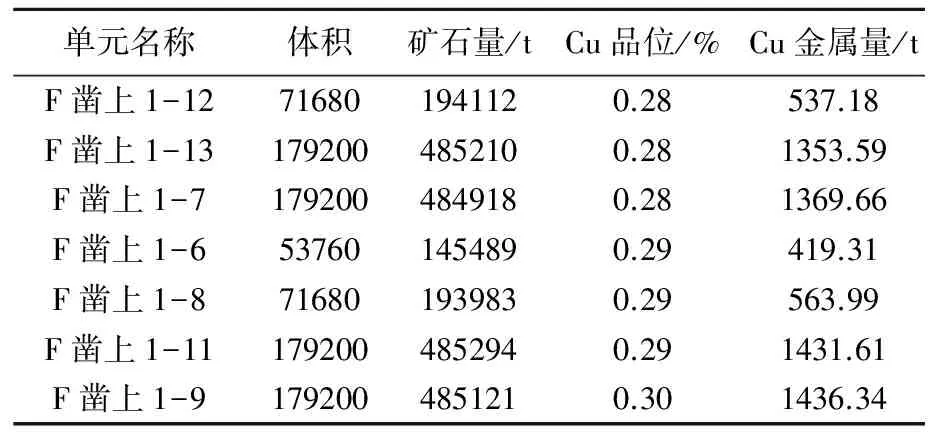

根據(jù)礦塊模型,完成各盤區(qū)布置方案中每個采場、礦柱、隔離礦柱的礦量、品位等指標(biāo)計算。受篇幅限制,僅列取了一部分計算結(jié)果,如表1、表2所示。

3.2 盤區(qū)優(yōu)化結(jié)果分析

根據(jù)各方案計算結(jié)果,選取滿足0.35%及以上出礦品位的礦房和礦柱的數(shù)據(jù),利用金屬量、出礦平均品位、礦石量、隔離礦柱損失量及采場個數(shù)五個參數(shù)進行比較分析,分別如表4、圖9所示。

表1 設(shè)計單位方案各采礦單元指標(biāo)

表2 進10 m方案各采礦單元指標(biāo)

表4 盤區(qū)布置各方案指標(biāo)

圖9 各方案指標(biāo)分析折線圖

對方案設(shè)計與計算指標(biāo)數(shù)據(jù)進行綜合分析得出:

(1) 方案設(shè)計中暫以原設(shè)計布置的3個盤區(qū)進行分析,方案副20、副30、副40均可以再新增一個盤區(qū),回采2號礦高品位部分。

(2) 因上述原因,所以7個方案結(jié)果中,將出礦品位、柱損作為盤區(qū)優(yōu)化最重要衡量指標(biāo),通過對比,柱損金屬量較少的2個方案分別為副30(Cu金屬量15423 t)、副40(Cu金屬量14893 t)。而這兩個方案出礦品位接近。

(3) 最終選定鳳臺山礦段盤區(qū)向副井方向移動40 m的布置方案為最優(yōu)方案。此方案將6#線高品位礦體布置在采場范圍內(nèi),整體出礦平均品位較高,隔離礦柱損失量最少。

(4) 副井偏移40 m方案與原設(shè)計方案相比較,隔離礦柱可以減少1308 t金屬量損失。同時,相應(yīng)開拓工程也有相應(yīng)減少,一個中段可減約80 m,3個中段節(jié)省工程量約240 m。

4 結(jié) 論

(1) 合理盤區(qū)位置的確定,直接影響著各采場回采方案、開拓采準(zhǔn)工程布置等,并對礦山生產(chǎn)組織、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)效益產(chǎn)生影響。

(2) 本文針對原設(shè)計方案中沿脈隔離礦柱布置在高品位區(qū)域問題,通過盤區(qū)方案設(shè)計、指標(biāo)計算與分析,以出礦品位、隔離礦柱損失等作為盤區(qū)優(yōu)化衡量指標(biāo),對沙溪銅礦鳳臺山礦段盤區(qū)布置進行選優(yōu),并得到了最優(yōu)方案,相比原設(shè)計方案,盤區(qū)采場地質(zhì)品位由0.42%提高到0.48%,盤區(qū)采準(zhǔn)工程量可以節(jié)省240 m,永久隔離礦柱減少了1308 t金屬量損失,為礦山開采盤區(qū)優(yōu)化布置、提高礦產(chǎn)資源利用率提供了一定的參考依據(jù)。

[1]王運敏,孫國權(quán),王 星.深部礦床上行式開采采場參數(shù)優(yōu)化數(shù)值模擬[J].金屬礦山,2015,(05):1 ̄6.

[2]王成勝.冬瓜山銅礦大團山礦段大盤區(qū)連續(xù)開采探討[J].采礦技術(shù),2015,15(02):12 ̄14,24.

[3]林坤峰.緩傾斜多層含釩頁巖礦床大盤區(qū)采礦方法研究[D].武漢:武漢科技大學(xué),2013.

[4]高文翔.緩傾斜中厚氧化礦采礦回采順序與結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化研究[D].昆明:昆明理工大學(xué),2002.

[5]荊永濱,孫光中,畢 林.地下金屬礦山三維可視化采礦設(shè)計研究[J].金屬礦山,2017,(04):132 ̄136.

[6]何環(huán)莎,黃英華,黃 敏.基于GTS-FLAC3D的采場結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化分析[J].采礦技術(shù),2016,16(04):1 ̄3,11.

[7]路明福,宋嘉棟,扈守全,等.盤區(qū)交錯式上向水平分層充填采礦法在玲南金礦的應(yīng)用實踐[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2016,36(04):1 ̄3.

[8]余中海.進路法與分段空場嗣后充填盤區(qū)采礦方法試驗研究[J].湖南有色金屬,2015,31(03):1 ̄4,56.(收稿日期:2017 ̄06 ̄17)

袁睿棟(1985-),男,碩士,采礦工程師,從事數(shù)字礦山規(guī)劃及研究工作,Email:yuanruidong@dimine.net。