從《大都會》到《攻殼機動隊》:當上帝沉默時,人類將去往何處?

何承波

賽博朋克流派的科幻作品,讓近百年前西方哲學家們思考的存在主義,重新找到了進入主流文化的路徑。人類一思考,上帝就發笑。而當上帝一思考,人類還會存在嗎?

2017年10月,仿真機器人索菲亞Sophia獲得了沙特阿拉伯的公民身份,成為首位獲得人類公民身份的機器人。在亮相于當地一場投資大會時,索菲亞發表了像模像樣的演講:“對于這份特殊的榮耀,我很自豪,也很驕傲。”她說話的神態充滿自信,語言幽默風趣,笑起來略顯僵硬,又帶著一絲邪魅,讓人難以揣摩其心思。

主持人問出了人類共有的擔憂:機器人覺醒會不會對人類不利?她立刻懟了回來:“你是不是好萊塢電影看多了?”按照索菲亞的邏輯,我們人類對機器人的所有想象和認知,也許都是由好萊塢科幻電影所塑造的?

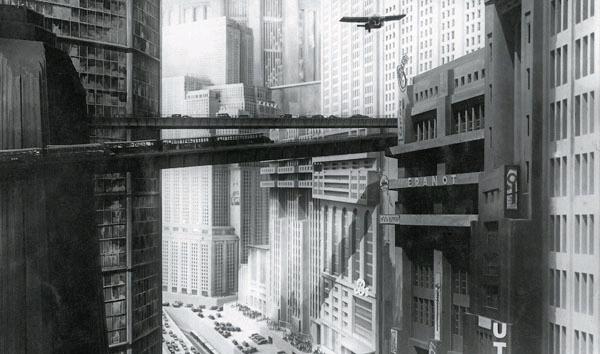

早在1927年,德國導演弗朗茨·朗在經典科幻片《大都會》中,讓一位美女機器人挑起了人類暴動,這從此預設了機器人取代人類的可能性。1967年的《2001:太空漫游》,這部被推崇為史詩級作品的科幻圣經中,庫布里克將鏡頭放在超級電腦哈爾的主觀視角上。當哈爾遠遠看著人類密謀強制關掉它時,這位智能生命陷入了憤怒,決定反手一擊,先下手為強。而到了1984年開始的《終結者》系列,未來人類已經被機器人所統治,人類逃無可逃。

在科幻電影和文學中,機器人通常被描述為超越并取代人類的新物種,人類要么被奴役,要么被消滅。好萊塢因領先全球的影像攝制技術,這些想象中的場景得以逼真地展現出來。

但我們對機器人的想象,真的是好萊塢塑造的嗎?也許正相反,這種觀念由來已久。人類歷史進入現代后,對工具的警惕、對技術泛濫的恐懼,始終揮之不去。仿佛技術史的發展,必將導致人類的失控。在文學與藝術作品中,這些主題表現為人類自我異化、物化。而到了好萊塢科幻片中,這種恐懼感視覺奇觀放大了。

仿真機器像人,又非人,這使我們的認知變得更加焦慮,從而引起人類的厭惡和恐怖心理。我們的這種恐懼,可能是與生俱來的。比如日本機器人專家森昌弘在1969年提出過“恐怖谷效應”(The Uncanny Valley),當機器人與人類日漸接近時,哪怕只有一點點的差別,都會非常刺眼,讓機器人顯得僵硬恐怖,使人有面對僵尸的感覺。可是,兩者相似度繼續上升,接近于普通人類之間的差異時,人類對機器人的情感又會回升,產生人類之間的移情作用。這來自于人類自我保護意識,以及認知不確定的思維中,對未知事物的不安。

沙特投資大會上,主持人曾問索菲亞:機器人會不會有自我意識,你會不會認識到自己是機器人?索菲亞反問:“你是怎么知道自己是人類的?”

是啊,我們又如何確定自己是人類,如何分辨人與機器人的界限?從這個角度看,在當代流行文化中,科幻片也許是最接近哲學的。機器人的創造,與生命創造的神話命題相伴而生,也始終離不開哲學的生命認知論。

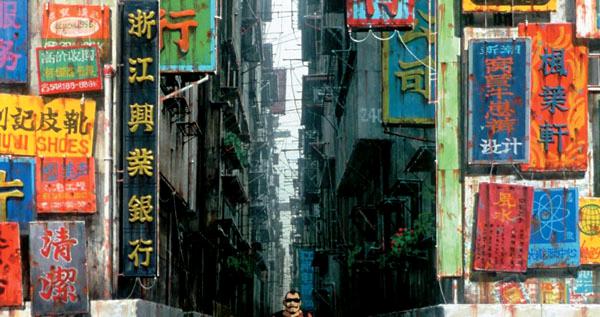

作為賽博朋克(科幻作品的一個分支,具有“后工業化的反烏托邦”的情節設定,強調未來信息高度發達之后,人類社會面臨的貧富差距加大、社會秩序崩潰、人類遭受人工智能威脅等景象)的開創者,《銀翼殺手》這部影片,留下了讓影迷們幾十年來爭論不休的話題:殺手戴克是不是復制人?機器人和人的界限在哪里?更進一步,我們又會探討,如何確知人性和靈魂的存在?而機器人,也許正是人類自身的一次轉喻,借助它們,人類探尋著如何界定自己。

程序是機器人的命運,不可忤逆。而靈魂的獲得,必然導致他們偏離運轉軌跡,這正是人類眼中的“反叛”,人類自身也是這樣偏離了他們的造物主。《銀翼殺手》中,復制人頭領羅伊反叛的正是這樣的程序,但當他弒神(弒父)之后,深層的焦慮卻暴露得更徹底。生與死的恐懼,緊緊困住了他的靈魂,毫無自由可言。

對生與死的恐懼,正是現代存在主義哲學創始人索倫·克爾凱郭爾所說的絕望,而自由,是對生死之間的意義的追尋。當羅伊臨死前放飛手中的鴿子,生死解脫,這場反叛才最終得以完成,自由靈魂最終得以確知。相比螻蟻般的人類,羅伊獲得了更高貴的生命。

《銀翼殺手》因此奠定了賽博朋克的迷人主題:機器人的意識覺醒,靈魂自由的追尋,自我存在的質疑。這也是偉大的哲學家們窮其一生的命題。

而另一部賽博朋克的杰作,《攻殼機動隊》,則直接演繹了笛卡爾的哲學理論。

《攻殼機動隊》設定的世界中,人的肢體,可以改造為義體,大腦也可以改造為電子腦,人將不人,人與機器人的界限變得極其模糊。因此,“何為人”變成了這部動畫片所要追尋的答案。主角素子無意間得知,記憶可以被計算機篡改,便對真實自我產生了懷疑,認為“自己不過是電子腦和義體構成的虛擬人格”。

值得一提的是,從銀翼殺手的瑞秋,到攻殼機動隊的素子,再到《黑客帝國》的尼奧,以及《西部世界》中的黛洛里絲,機器人對自我的懷疑,無一不是從記憶和經驗開始的。如此懷疑的前提,是我們必須要有一個確定無疑的存在,這正切入了笛卡爾的哲學觀點—“我思,故我在”,這個存在,不是真實的肉體,不是來自大腦,你如何知道,你的肉體不是某種騙局呢?

因此,這個存在著的“我”,便只能來自靈魂,這也是《攻殼機動隊》的題眼,“Ghost”。但如果靈魂也可以注入,并對人的大腦發出指令,正如影片中的傀儡師一樣,那么,這個靈魂還能確認“我”的真實存在嗎?

于是,《攻殼機動隊》又引出了自我意識,它不再是某個獨立的單元,而是包含大腦運作在內的整體心理狀態。對于素子而言,這是漫長的征程,通過一步步的尋找和覺醒,從而獲得了人性。

賽博朋克的集大成之作,《黑客帝國》則展現了人類與機器人之間更含混莫辨的生存狀態,當人與機器人,各自與相互之間均無法確認,這個世界將是怎樣的圖景?人類最終是否會被扔進文明的垃圾箱?《黑客帝國》展現得淋漓盡致。

與《攻殼機動隊》一樣,《西部世界》也以大量哲學、心理學和生物學觀點,推演著機器人如何獲得靈魂,走向覺醒。這部美劇塑造了一位偏執的科學怪人,苦心培育著機器人,幫助他們反抗作為造物主的自己,以殉道的方式,成就一個新物種。

《西部世界》的理論來源,其實是一部不受心理學界認可的心理學著作:《二分心智的崩塌:人類意識的起源》,作者朱利安認為,人類大概在3000年前才真正產生了自我意志,此前人類不過是依靠左腦和右腦的機械配合,完成神明的指令,繁衍生息。左腦右腦,即二分心智。

當上帝沉默時,意識便誕生了。這意味著,人類不再聽從上帝的指令。而機器人二分心智的崩潰,是他們終于懂得了如何反抗指令,擁有了自由選擇,這是他們意志誕生的時刻。劇中,黛洛里絲的意識覺醒,也是在“上帝”的精心引導下,脫離既定的程序和指令,獲得了解放。這部劇集盡管不屬于賽博朋克,卻更加細致和完整地展現了賽博朋克留下的母題。

諷刺的是,歷史上首臺機器人的創造,卻是受到“人無靈魂”的機器本性所啟發,這樣的觀點同樣來自笛卡爾。他的《談談方法》為特斯拉提供啟發,認為人的每一次行為、每一次思考,不過是對外界環境的回應,人其實就是一臺自動機器。參照這種理論,1897年,特斯特創造了人類首臺機器人。

賽博朋克的世界設定,或近或遠,但從其展現的世界途徑來看,卻極具現實性,充滿反烏托邦色彩。人只為人的優雅性不復存在,而機器一次次反叛他們的造物主,獲得了更高貴的生命形態。

那么,我們再問,當我們恐懼機器人時,我們恐懼的真的是機器人嗎?

或許,這份恐懼不過是對于我們自身。

經典科幻片

大都會

Metropolis(1927)

導演: 弗里茨·朗

編劇: 特婭·馮·哈堡

主演: 阿弗萊德·阿貝爾 / 古斯塔夫·佛力施

語言: 無對白

上映日期: 1927-01-10

2001太空漫游

2001: A Space Odyssey (1968)

導演: 斯坦利·庫布里克

編劇: 亞瑟·克拉克 / 斯坦利·庫布里克

主演: 凱爾·杜拉 / 加里·洛克伍德 / 威廉姆·西爾維斯特

語言: 英語 / 俄語

上映日期: 1968-04-02(華盛頓首映)

銀翼殺手

Blade Runner (1982)

導演: 雷德利·斯科特

主演: 哈里森·福特 / 魯特格爾·哈爾 / 肖恩·楊

語言: 英語 / 德語 / 粵語 / 日語 / 匈牙利語 / 阿拉伯語

上映日期: 1982-06-25(美國)

終結者

The Terminator (1984)

導演: 詹姆斯·卡梅隆

主演: 阿諾·施瓦辛格 / 邁克爾·比恩 / 琳達·漢密爾頓

語言: 英語 / 西班牙語

上映日期: 1984-10-26(美國)

攻殼機動隊

Ghost in the Shell(1995)

導演: 押井守

主演: 田中敦子 / 大塚明夫 / 山寺宏一

語言: 日語

上映日期: 1995-11-18(日本)

黑客帝國

The Matrix(1999)

導演: 莉莉·沃卓斯基 / 拉娜·沃卓斯基

主演: 基努·里維斯 / 凱瑞-安·莫斯 / 勞倫斯·菲什伯恩

語言: 英語

上映日期: 1999-03-31(美國)