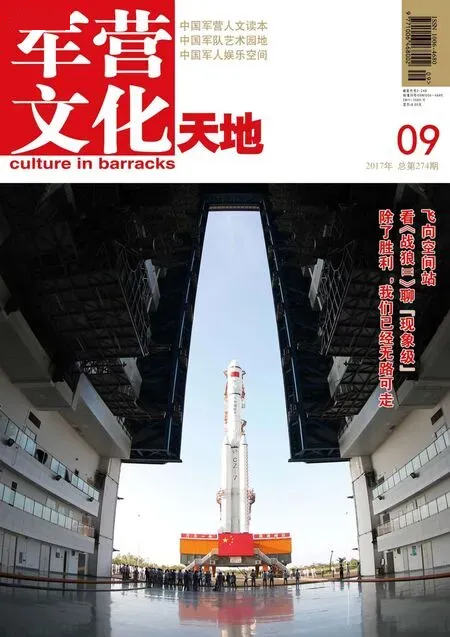

飛向空間站

——中國載人航天工程25周年記

文/蘭寧遠

飛向空間站

——中國載人航天工程25周年記

文/蘭寧遠

時光進入2017年9月,我國空間科學實驗的重大戰略工程——載人航天工程已啟動整整25周年。回望神舟飛天的壯麗航程,中國航天人在邁向建設航天強國的征途上,走出了一條“自主創新,重點跨越,支撐發展,引領未來”的飛天之路……

走出地球的搖籃

自古以來,中華民族就對“飛天”充滿著無盡的遐想和渴望。嫦娥奔月,吳剛折桂,牛郎鵲橋會織女,敦煌伎樂舞天宮……寄托著人們對飛天的夢想和遐思。當人類文明進入20世紀,世界上的一些大國將探索太空奧秘、尋找能夠利用的空間資源的目光瞄準了距離地球300—500公里之遙的太空,在這個軌道高度上運行的載人航天器可以進行地球環境與資源探測、開展生命科學和空間醫學實驗、進行衛星釋放等太空活動。20世紀50年代,剛剛從戰火中走來的中國人從過去百年的屈辱史中深刻地體會到落后就要挨打的道理,也把目光瞄準了正在飛速發展的航天技術。1957年10月4日,蘇聯成功發射了第一顆人造地球衛星。1958年5月17日,毛澤東主席宣布“我們也要搞人造衛星”。

1970年4月24日,我國第一顆人造衛星“東方紅一號”發射成功之后,毛澤東在國防部五院和空軍聯合起草的“上馬宇航工業”的報告上批示“同意”,隨即著手載人飛船的研制工作。同年5月,中央軍委下達選拔航天員的任務,并從空軍殲擊機飛行員中選拔了20名預備航天員,集中生活、訓練,計劃在1973年底發射第一艘載人飛船,起名為“曙光一號”。處在動蕩時期的中國,無論是經濟基礎,還是設計、制造水平,遠不具備開展這一龐大復雜工程的條件。“曙光一號”計劃最終只能停留在圖紙上。

1986年3月,一封攸關我國高技術發展的來信呈到了改革開放的總設計師鄧小平面前,這就是由科學家王大珩、王淦昌、楊嘉墀、陳芳允四人聯名起草的《關于跟蹤研究外國戰略性高技術發展的建議》信,建議國家制定 “高新技術發展規劃”。兩天后,鄧小平在這封信上作出重要批示:“此事宜速作決斷,不可拖延”。8個月后,中共中央、國務院批準了一項具有深遠意義的重大決策———《國家高技術研究發展計劃綱要》,也就是著名的“863”計劃。

1987年,“863”計劃正式啟動實施,中國的航天事業開始加速。載人航天工程作為“863”計劃的重點發展項目,開始進行技術經濟可行性論證。此時,中國的航天人獨立自主研制出的11種不同型號的長征系列運載火箭已走向了世界;首次發射成功的長征二號E捆綁式大推力火箭將近地軌道的運載能力提升到了8噸。同時,我國還掌握了返回式衛星制造和回收技術;建成了酒泉、西昌、太原三個航天器發射場,積累了數十次成功發射的經驗;航天測控網也已初具規模。

1991年,聯合論證組完成了《載人飛船工程實施方案》,并提出《關于我國載人飛船工程立項的建議》。這一建議的核心內容是:中國的載人航天事業已具備條件,應從飛船起步,最終建成中國的空間工程大系統。

1992年7月,中央專委作出了我國載人航天工程分“三步走”的戰略規劃:第一步,發射無人和載人飛船,掌握天地往返技術,建成初步配套的試驗性載人飛船工程,開展空間應用實驗;第二步,突破和掌握太空出艙和空間飛行器的交會對接技術,發射空間實驗室,解決有一定規模的、短期有人照料的空間應用問題;第三步,建造空間站,解決有較大規模的、長期有人照料的空間應用問題。

9月21日,中央政治局常委擴大會議討論通過了《國防科工委關于開展我國載人飛船工程研制的請示》,中國的載人航天工程正式啟動。

1994年10月28日,北京航天城開工奠基。空間技術研制試驗中心、航天員培訓中心、指揮控制中心等多家航天機構在這里集中建設。與此同時,火箭和飛船系統也開始了艱難的技術攻關。

火箭系統在長征二號E捆綁式火箭的基礎上,提出了載人運輸火箭安全性指標要求必須達到0.997,并將可靠性指標提高到了0.97。這一標準之高在中國航天史上是空前的,世界上也只有個別型號運載火箭能達到。新的運載火箭被命名為“長征二號F”。

載人飛船系統在短短幾年時間內,攻克了飛船三艙的分離解鎖、調姿制動、升力控制、防熱、回收等五項關鍵技術,完成各種復雜的大型地面試驗。

1998年1月9日,工程總指揮總師聯席會議決定:1999年利用長征二號F運載火箭首次飛行試驗的機會,發射一艘試驗飛船,重點考核火箭的可靠性和飛船的艙段分離、返回控制等關鍵技術。5月,載人航天工程第一次在發射場完成了合練,全面檢驗了火箭、飛船、發射場各系統之間的匹配性和協調性。7月,飛船參加整流罩橫向解鎖試驗獲得成功。10月,至關重要的運載火箭零高度逃逸救生試驗成功,逃逸救生技術獲得突破。

當得知我國載人航天工程前期工作連獲喜訊時,江澤民同志親筆為正在制造的第一艘試驗飛船題名“神舟”,為剛剛落成的北京航天城親筆題名“中國北京航天城”。

1999年,中國載人航天工程邁出了歷史性的第一步。11月20日6時30分,在大漠深處的中國酒泉衛星發射中心,長征二號F火箭托舉著中國人自主研制的神舟一號無人飛船沖上云天。在太空中飛行21個小時后,神舟一號于11月21日凌晨3時41分順利降落在內蒙古中部地區的著陸場,我國載人航天技術獲得了重大突破。

祖國送我上太空

神舟一號成功后,科研人員將飛船變軌列為重大技術攻關項目。他們將原定飛船第14圈返回時變軌的設計方案,在神舟二號任務中提前到第5圈,同時加上了回歸軌道的設計,讓飛船每天都有返回著陸場的機會;此外,飛船還具備了手動應急程序,大大提高了返回的安全性。

神舟二號飛船于2001年1月10日發射升空。這是我國第一艘正式用于太空試驗的無人飛船,在軌7天,飛行108圈,首次進行了空間應用試驗。變軌程序在飛船運行到第5圈時啟動,并獲得了成功。神舟二號檢驗了各系統的工作性能,其中環境控制與生命保障分系統工作在這次任務中全面展開。

2002年3月25日,神舟三號無人飛船發射成功,這是一艘經過改進的正樣飛船,技術狀態與載人飛船基本一致,神舟三號搭載了人體代謝模擬裝置、擬人生理信號設備以及形體假人。工程各系統全狀態參加任務,逃逸與應急救生功能首次全面啟用,火箭控制系統首次實現了控制系統冗余。返回艙于4月1日安全返回后,軌道艙在太空繼續留軌運行180多天,進行了微重力環境下的空間生命科學、空間材料、空間天文和物理等領域的實驗,取得了大量數據。這次任務中,江澤民同志為長征二號F火箭親筆題名“神箭”。

2002年12月10日,神舟四號飛船成功發射升空。神舟四號的技術狀態與載人飛船完全一致。先后進行了對地觀測、材料科學、生命科學實驗及空間天文和空間環境探測等一系列科學技術實驗。2003年1月5日,神舟四號返回地面。

這四次無人飛行試驗對工程總體和各系統從發射到運行、返回、留軌的全過程進行了全面的考核驗證,為成功實施載人航天飛行奠定了堅實的基礎。

中國載人航天工程是中國航天史上規模最大的跨世紀工程,航天員是這項工程的最后實踐者,然而,培訓航天員對中國的航天人來說,卻是一次空前嚴峻的挑戰。

20世紀90年代,我國從空軍1500多名現役殲擊機飛行員中選拔出14名預備航天員。1998年1月5日,一個簡短的儀式翻開了中國航天史的重要一頁———中國航天員大隊正式成立。從那天起,他們以對祖國的無限忠誠和對載人航天事業的不懈追求,向著自身的生理和心理極限發起了挑戰。

2002年10月17日,中央專委同意在2003年按照“1名航天員、飛行1天”的方案實施我國首次載人航天飛行。

2003年春節剛過,中國航天員完成了5年多的學習訓練,經過航天員選評委員會考核評定,14名航天員全部通過考核,創造了“零淘汰率”的奇跡。這一令世人驚嘆的結果,標志著我國創建了具有中國特色的航天員訓練體系,成為世界上第三個能夠獨立培養航天員的國家。

在接下來進行的“首飛梯隊”選拔中,經過三輪篩選,航天員楊利偉的成績始終名列第一,他和排名第二、第三的翟志剛、聶海勝入選了“首飛梯隊”。10月14日,任務總指揮部決定,由楊利偉執行載人飛行任務。

2003年10月15日的晨曦中,楊利偉開始了中華民族的“飛天”之旅。9時9分47秒,甩掉最后一級火箭的飛船進入了預定軌道。楊利偉在“飛行日志”上寫道:“為了人類的和平與進步,中國人來到太空了!”

10月16日4時19分,神舟五號飛船環繞地球飛行了整整14圈,歷時21個小時后,回到祖國的懷抱,成功地在內蒙古四子王旗草原著陸。我國首次裁人航天飛行初戰告捷!

五星紅旗太空飄揚

2005年2月3日,中共中央政治局常委會議作出了啟動載人航天工程第二步第一階段任務和實施神舟六號任務的戰略決策,明確提出“精心組織、精心指揮、精心實施,確保成功、確保萬無一失”的目標要求,這意味著神舟六號任務進入了加速推進的關鍵階段。

神舟六號是一次承前啟后的飛行,將實現多人多天的任務目標,充分考核人在太空較長時間生活和工作的能力。

2005年10月12日清晨,掛滿自信笑容的航天員費俊龍、聶海勝在漫天飛舞的雪花中踏雪出征。5個晝夜的太空之旅,費俊龍和聶海勝不僅成了中國載人航天史上行程最遠的人,而且在太空中創造了一項又一項的紀錄:第一次進行多人多天太空飛行試驗;第一次進入軌道艙;第一次實施對地觀測、海洋污染監測、大氣狀況監測、植被狀況監測以及生物科學和材料科學的研究;第一次在太空完成壓力服穿脫試驗、吃上熱食和復水食品……

10月17日凌晨,神舟六號經過115小時33分的飛行,準確著陸預定區域,以完美的零缺陷圓滿收官。這標志著我國已經掌握了飛船較長時間在軌載人飛行的技術,全面實現了載人航天工程第一步戰略目標。

中國載人航天工程第二步戰略目標的大幕,將由以出艙為重點任務的神舟七號拉開。出艙是載人航天工程需要突破的三大技術之一。掌握了出艙技術,就可以為下一步建造空間站、在軌維護航天器、開展外太空試驗,以及未來載人登月等,奠定重要的技術基礎。

艙外航天服是進行出艙活動的關鍵。在太空真空、微重力、高輻射、高低溫交變、微流星體的撞擊等惡劣環境中,不僅要為出艙航天員提供適合生存的環境,還要保證航天員能開展操作維修等太空作業。這就對艙外航天服的功能提出了極高的要求。因此,艙外航天服確切地說,是一個擁有衣服外觀的小型的載人航天器,是衡量一個國家航天科技發展水平的重要標志。

按照最初的計劃,中國從俄羅斯引進艙外航天服,于2007年發射神舟七號,實施出艙活動。但隨著工程的進展,決策者在反復思考,如果用俄羅斯艙外航天服出艙,雖然能夠完成出艙活動,但我國并沒有完全突破和掌握出艙技術。將來中國的艙外航天服研制出來后,還要發射飛船進行試驗。但如果現在自行研制,又面臨任務進度與技術難關的尖銳矛盾。工程經過嚴密論證,最終決定,中國航天員要穿中國的艙外航天服出艙,將原定于2007年進行的神舟七號任務調整到2008年進行。

艙外服研制周期通常是8到10年,而此時,距神舟七號發射只剩下不到4年時間。47個月,100多項大型系統試驗,100多家單位的團結協作,航天人為艙外服成功地打上了 “中國制造”的烙印,胡錦濤同志欣然揮筆題名“飛天”。

神舟六號,航天員穿過的是一道艙門;神舟七號,航天員要穿過兩道艙門,才能出艙行走。從艙內到艙外,看似一步之遙,卻是夢想與現實的跨越。飛船氣閘艙的設計關系到航天員能否出得去、回得來。按照航天界慣例,飛船上應單獨造一個氣閘艙,作為過渡艙支持出艙活動。經過反復論證,研制人員提出了一個大膽的方案:利用飛船現有構型,把軌道艙改成氣閘艙,實現氣閘艙和生活艙一體化的設計。

2008年9月25日,神舟七號飛船發射升空,曾經三次入選任務梯隊的翟志剛和劉伯明、景海鵬成為執行這次任務的航天員。

9月27日,是神舟七號來到太空的第二天。翟志剛在這天的16時41分,邁出中國人的太空第一步。在黑色天幕和藍色地球的映襯下,翟志剛揮動鮮艷的五星紅旗向全國人民、向全世界人民問好。

在19分35秒的艙外活動中,翟志剛飛過了9165公里。茫茫太空中,第一次留下了中國人的足跡。

太空上演“鵲橋會”

神舟七號任務的成功,實現了“準確入軌、正常飛行、出艙活動圓滿、安全健康返回”的目標,標志著我國已經成功掌握了載人天地往返和出艙活動這兩項載人航天關鍵技術,接下來的重大技術難關就是:突破空間交會對接,這是突破建造空間站三大技術的最后一關。

交會對接是一項國際公認的高難度航天前沿技術。在中國之前,世界上掌握這項技術的只有美國和俄羅斯。為了驗證交會對接技術,美、俄在進行載人航天器交會對接之前,分別進行了3次飛船與飛船之間的對接,也就是說,發射了6艘飛船。中國人沒有走美、俄的道路,而是采用了一種更為經濟、高效的技術方案:發射一個目標飛行器——天宮一號,分別與3艘飛船進行對接。

2011年9月29日21時16分, 天宮一號踏上征程。11月1日5時,神舟八號踏上了與天宮一號的赴約之路。11月3日凌晨,經過兩天的太空追逐和5次變軌,神舟八號到達了天宮一號的運行軌道。此前,天宮一號已經從350公里的近圓軌道降低到約343公里的軌道面上。1時36分,茫茫太空中上演了這樣的浪漫一幕:從萬里之外趕來的神舟八號“輕吻”天宮一號,接近、捕獲、緩沖、校正、拉緊、密封、剛性連接、信息能源并網一氣呵成。11月14日晚,天宮一號與神舟八號成功實施了分離。隨后,為驗證測量設備對強光的抗干擾能力,兩個航天器在光照區進行了第二次對接。我國首次自動交會對接任務取得了圓滿成功。

2012年,天宮一號與神舟九號載人交會對接任務正式啟動。除了要向長期在軌飛行器運輸人員和物資,為建立天地往返運輸系統奠定基礎之外,神舟九號的最重要的任務是實施有人參與和自動相結合的交會對接。手控交會對接是對航天員操作技能的極大考驗。掌握了此項技術,才意味著完全掌握了交會對接技術,具備了建造空間站的基本能力。

2012年6月16日,景海鵬、劉旺、劉洋三位航天員邁著堅定的步伐向太空出征。

劉洋,作為我國第一位飛天的女航天員,是第二批航天員中首位參加飛行的。女航天員參加載人航天飛行任務,填補了我國女性載人航天飛行的空白。

我國的第一次手控交會對接,由第一次飛上太空的航天員劉旺“掌舵”。他要準確判斷兩個航天器的相對位置,手動控制飛船的姿態、速度和方向,將飛船與“天宮”之間的角度嚴格控制在近乎苛刻的范圍之內。6月24日12時38分,劉旺操控著飛船,從140米外向天宮一號靠近,進行首次手控交會對接并取得了成功。

6月29日,在太空飛行了13天后,神舟九號踏上了回家的路。內蒙古四子王旗迎來了巡天歸來的三位航天員。

作別神舟九號后,已經在太空“漂泊”了9個月的天宮一號再次轉入長期運營管理狀態,等待神舟十號飛船的到訪。

天舟天河游天宮

2010年9月25日,中共中央政治局常委會審議并通過空間站建設立項報告,明確要求,在2020年前后建成具有中國特色、能夠充分發揮效益的空間站。

2013年6月11日,習近平總書記來到酒泉衛星發射中心航天員公寓問天閣,為即將執行神舟十號任務的航天員聶海勝、張曉光、王亞平送行。17時38分,隨著神舟飛船的再度起航,中國載人航天工程天地往返運輸系統首次應用性太空飛行拉開序幕。

2013年6月20日,在北京人大附中的一間報告廳里和距地球340公里外的天宮一號中,300多名中小學生和執行神舟十號任務的航天員們組成了一個特殊的天地課堂。這是我國首次在載人航天飛行中開展的教育類應用任務——太空授課。航天員王亞平擔任此次太空授課的主講老師。在航天員聶海勝和張曉光的輔助下,她分別進行了質量測量、單擺運動、陀螺運動、水膜和水球等基礎物理實驗,展示了失重環境下物體運動、液體表面張力等奇特的物理現象。全國的8萬余所中小學6000余萬名師生收看了現場實況轉播。這次持續40分鐘的天地互動是在我國三顆中繼衛星的支持下實現的,它們的亮相標志著我國新一代載人航天測控網基本建成。

由于未來空間站的核心艙、實驗艙以及飛船都將分別發射,因此必須通過“繞飛”技術,在不同方向上使載人飛船、貨運飛船與核心艙進行對接。神舟十號在軌期間,為組建未來的空間站進行了飛行驗證和演練。6月25日,神舟十號按照預定程序進行變軌控制,從天宮一號上方繞飛至其后方,轉為正飛姿態,天宮一號轉為倒飛姿態。地面控制神舟十號接近天宮一號,順利完成近距離交會。

6月26日清晨,神舟十號飛船完成了預定任務,在內蒙古主著陸場成功返回。至此,我國載人航天工程第二步第一階段完美收官。

2016年9月15日22時,月朗風清的中秋之夜,在天宮一號在軌運行即將達到三周年之際,我國第一個完全意義上的空間實驗室天宮二號成功飛向太空。天宮二號升空10天后,成功完成兩次軌道控制,調整至距地面393公里的軌道上,靜靜地等待著神舟十一號的到來。

10月17日清晨,承載著神舟十一號載人飛船的長征二號F火箭沖天而起,7時49分,飛船準確進入預定軌道。12時56分,在北京航天飛行控制中心科技人員精確控制下,神舟十一號成功實施第一次遠距離導引控制,抬高了近地點高度,隨后,經過多次變軌,于19日3時24分,與天宮二號對接成功,形成組合體。

10月23日,為進一步驗證小衛星的在軌釋放、駐留和伴飛技術,天宮二號成功地釋放了一顆伴隨衛星。相比起8年前發射的神舟七號伴隨衛星,體積更小、能力更強,具有高集成度、用途廣的特點。

太空30天,景海鵬和陳冬出色地完成了各項預定的科研試驗,創造了太空跑步訓練、太空種植、太空養成等多項“第一”,圓滿完成了30天中期駐留任務,我國空間實驗室階段任務取得了具有決定性意義的重要成果。

11月18日午后,內蒙古阿木古郎草原第六次將巡天歸來的航天員迎接回家。航天員景海鵬自主打開返回艙艙門,這在我國載人飛船的歷次返回中還是首次。

天宮二號與神舟十一號載人飛行任務實現了“穩定運行、健康駐留、安全返回、成果豐碩”的任務目標,標志著我國載人航天工程空間實驗室階段任務取得具有決定性意義的重要成果。

就在神舟十一號在太空飛行的時候,2016年11月3日20時43分,當用于發射空間站主要艙段的長征5號運載火箭沖天而起,托舉著直徑5.2米的整流罩包裹著的太空擺渡車———遠征二號上面級成功進入預定軌道時,我國重型運載火箭工程關鍵技術已經突破,中國航天事業迎來了嶄新的大火箭時代。

載人航天工程實施25年后,中國航天已經踏上了“加快建設航天強國”的新征程。在先后掌握了載人飛船、大推力火箭、空間交會對接、航天器長時間自主運行、航天員中期駐留等技術后,我國將按照“建設國家級太空實驗室”的總體目標,從2017年開始,逐步開展大型、長期有人照料的近地載人空間站的建設工作。

2017年4月20日,搭載天舟一號貨運飛船的長征七號遙二運載火箭在新落成的海南文昌航天發射場發射升空。4月22日,天舟一號貨運飛船與天宮二號空間實驗室順利完成首次自動交會對接。一天后,天舟一號與天宮二號組合體開始進行推進劑補加試驗,這是兩個航天器進行的第一次推進劑補加,也是我國首次推進劑補加試驗,試驗持續了大約5天時間,于4月27日完成。至此,天舟一號飛行任務取得圓滿成功。作為我國載人航天工程空間實驗室飛行任務的收官之戰,這次任務不僅突破和檢驗了空間站貨物運輸、推進劑在軌補加等關鍵技術,還標志著中國載人航天工程第二步戰略目標的勝利完成。從這一天起,中國航天事業正式邁入了“空間站時代”。

中國空間站總體構型是三個艙段:一個核心艙、兩個實驗艙,每個艙都是20噸級,整體呈T字構型。天舟一號任務之后,作為管理和控制中心的空間站核心艙將于2018年發射,空間站預計在不久的將來建成和運營。可以預想,到2024年國際空間站退役時,中國將有可能成為全球唯一擁有空間站的國家。

回望25年的中國飛天之路,中國航天人在“特別能吃苦、特別能戰斗、特別能攻關、特別能奉獻”的載人航天精神牽引下,向全世界展示了強大的中國精神和中國力量,為中國夢插上了騰飛的翅膀。隨著探索太空的腳步越來越大、越來越遠,中國的航天事業必將進一步發揮服務國計民生的科技引領作用,不斷把超越夢想的飛躍標記在太空之上!★

責任編輯:方 莉