立法中的地方利益本位問題及應對之策

黃蘭松++汪全勝

摘要:立法中的地方利益本位本質上是公共權力的價值選擇和利益偏好的合法化,其集中表現為行政部門利益的法制化和保護主義的法制化。作為具有“獨特的利益偏好”的政府部門主導地方立法的結果,它帶來了立法權力異化的風險,包括增加地方政府間競爭的“交易成本”、違背法治的權力約束和平等的尊重原則、鞏固地方權威主義的治理模式并加劇其合法化危機。對此,可行的對策是提升地方人大的民主立法能力、建立立法回避制度、落實違法違憲審查機制。

關鍵詞:立法地方利益部門利益地區利益

中圖分類號:DF0 文獻標識碼:A 文章編號:1673-8330(2017)06-0120-10

當前,在我國的地方立法中,與立法權擴張、法治實驗并行的另一個現象,就是立法中的地方利益本位問題。借用周雪光教授的話來說,它已發展成一種制度化了的非正式行為,因而“有著廣泛深厚的合法化基礎和制度邏輯”。 ①黨的十八屆四中全會決定正式提出了“從體制機制和工作程序上有效防止部門利益和地方保護主義法律化”,于此,什么是部門利益和保護主義法律化,它們的體制性成因和危害又是什么,就是亟需在理論層面澄清的問題。筆者試圖運用府際間競爭、自由主義法治、國家治理等相關理論來解答這些問題,并有針對性地給出法律矯正措施,以期保證地方立法具有高效、公正且正當的品格。

一、立法中地方利益本位的表現

一般而言,立法中的地方利益本位現象可區分為兩類,即政府部門利益的法制化和行政區利益的法制化。政府部門利益法制化,即指地方政府及相關部門憑借其在立法過程中的強勢地位,將“獨立的利益偏好”投射到地方法規的制定當中,從而以“合法”的方式強化其“政治的支配狀態”的行為。這些“獨立的利益偏好”既與威權治理下的官僚機構問題相關,也與國家創制并主導的市場經濟模式和發展主義意識形態、地方發展型政府體制“財政收益最大化”的目標指向、地方政府競爭格局中的“晉升錦標賽”機制有關。值得注意的是,近來由于國家相應法律法規的出臺及完善,地方立法中部門利益擴張的方式已悄然發生轉變,即從通過立法設立收費、不當處罰轉向了擴張部門權力、簡化行政責任。

行政區利益的法制化即是地方保護主義的法律化,是指地方立法主體把因管理本轄區的公共事務而產生的“政治獎賞”反映到地方性法規、政府規章及規范性文件當中,以期憑借對“合法性”、“法制化”概念的占有攫取超額的“政治剩余價值”。例如,經濟學中所謂的“行政區經濟”,即是由于作為“有限理性經濟人”的地方政府,在市場化進程中為追求轄區利益和自身利益的最大化,人為地以行政轄區為界設置貿易和關稅壁壘,使本應按照市場法則自由流動的商品、技術、資本等資源要素束縛在行政區劃的剛性界限之內的結果。參見陳敏等:《1990年代以來中國行政區經濟研究的進展》,載《學術研究》2005年第6期。相關論者已經注意到此間一個耐人尋味的現象,即“地方政府競爭往往以地方法規形式出現,許多部門法規也可以被地方政府用于地方保護”。周業安、馮興元、趙堅毅:《地方政府競爭與市場秩序的重構》,載《中國社會科學》2004年第1期。

馬克思·韋伯曾在討論政治支配的正當性問題時指出:“就一個支配而言,這樣的正當性基礎,絕非只是個理論性和哲學思辨的問題,它實際上構成經驗性之支配結構的、最為實際之差異的基礎。之所以如此,乃是因為任何權力——甚至生活中的任何好運道——一般都有為自己之正當性辯護的必要。”參見[德]馬克思·韋伯:《支配社會學》,康樂、簡惠美譯,廣西師范大學出版社2010年版,第18頁。而在一種“法律型支配”的制度環境中,正當性即是合法性,因此,立法中的地方利益本位實質上就表現為一個公權力機關將自身的價值選擇和利益偏好設置為“合法性”的過程。地方立法本應成為地方政權提供公共產品和服務的最優途徑,地方政府和社會主體開展理性協作的政策平臺,對地方國家機關進行立法控制和監督的正式機制。參見秦前紅、李少文:《地方立法權擴張的因應之策》,載《法學》2015年第7期。但在一個由政府主導的經濟、政治和社會治理制度化的過程中,地方利益很大程度上可以被推定、還原為公司化了的政府意志和利益,轄區的公共利益往往可被視為政府機構向社會領域滲透和部門利益擴張的正當化理由。“當代中國的地方政府既不完全是中央政府的代理人,也不完全是地方民眾的代理人,還應該是地方政府主要官員利益的代表者”。張緊跟:《當代中國地方政府間關系:研究與反思》,載《武漢大學學報(哲學社會科學版)》2009年第4期。立法中地方利益本位歸根結底是一種官僚本位。立法的地方本位現象已經深嵌入地方政府體系及立法體制內部,因而具備了結構性的成因和發展態勢。

二、立法中地方利益本位的成因

一如陳公雨先生所尖銳指出的:“當前地方立法存在的一個重要問題就是過分依靠政府部門。不僅立項靠部門,而且……起草、組織調研、會簽,直到向政府和人大報告,也都是由部門負責。”陳公雨:《地方立法十三講》,中國法制出版社2015年版,第42頁。立法的地方利益本位問題,本質上就是政治或經濟績效競賽條件下政府及其部門“尋求壟斷租金最大化”的沖動得到釋放的產物,是具有“牟利化”特點的政府部門主導地方立法過程的結果。

(一)地方政府及其部門壟斷立法規劃的制定過程

在實踐中,地方政府不僅充當了地方政府規章立法規劃的制定主體,而且還支配了地方性法規的立法規劃的制定過程。在地方立法項目的征集和提出過程中,立法項目的來源較為單一,主要以政府部門上報為主(見表1),項目提出主體不夠廣泛。這不僅限制了項目來源的廣泛性和多元化,降低了人大機關參與立法的積極性,而且也強化地方立法規劃對政府部門的依賴性。參見阮榮祥主編:《地方立法的理論與實踐》,社會科學文獻出版社2008年版,第124—127頁。

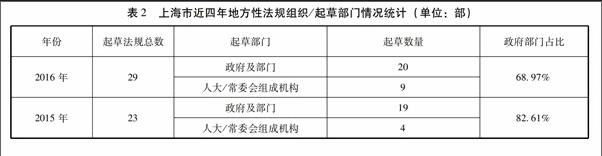

(二)地方政府及其部門主導相關法案的起草

在立法中,地方立法工作機制主要就是“政府起草,人大通過”的單一機制,因而由政府部門擔綱起草的法案在數量上也占據絕對優勢(見表2)。政府將自身的利益偏好輸入立法當中,“主要表現在有的政府部門通過起草法規草案,在法規中不適當地強調本部門的權力和利益,力圖通過地方立法來維護、鞏固甚至擴大本部門的各種職權……另一方面則是盡可能減輕和弱化本部門應當承擔的職責和義務,明顯表現出行政部門重管理、輕服務,權力責任不對應”。前引⑧,第8頁。endprint

(三)地方政府及部門人員以人大代表或常委會組成人員的身份參與地方立法

地方政府左右地方性法規創設的另一方式,就是“通過向立法機關推薦領導干部和候選人,實現其對立法的影響力和對立法權的合法支配”。王愛聲:《立法過程:制度選擇的進路》,中國人民大學出版社2009年版,第101頁。地方性法規的立法主體原本只能是省人大及其常務委員會、設區的市的人大及其常務委員會,但行政機關卻借此成為“運行中的立法權主體”。當前地方人大面臨的一個主要問題,就是在人大代表的構成當中,領導干部代表所占的比重偏高(見表3),地方性法規的制定容易受“領導意志”左右,從而呈現出高度行政化和官僚化的特點。

(四)地方政府規章和規范性文件具有優勢地位(見表4)

就制定程序而言,地方政府規章經政府常務會議或者全體會議決定即可予以通過,且在實踐中以政府常務會議為最主要的通過途徑,其立法過程一般不予公開,公眾和社會團體的參與度也較低,這就造成行政部門獨自壟斷地方政府規章的制定權、解釋權和執行權的局面。“政府規章形成由于公眾更缺乏有效的渠道參與博弈,更是充斥部門利益與自我授權。從某種意義上講,正是‘部門立法的存在,‘立法回避的缺失,加之立法審議、表達的博弈不充分,導致‘政府權力部門化、‘部門權力利益化、‘部門利益法制化的泛濫”。楊濤:《“立法回避”是立法民主化的縱深推進》,載《法制日報》2007年7月17 日第3版。

表4截至2016年1月,我國廣義法的構成及數量對比(單位:部/件)數據來源于北大法寶——中國法律信息總庫:http://wwwpkulawcn/,最后訪問時間:2016年1月1日。

三、地方利益本位的三重風險

正如古德諾所言:“政府體制的特點不僅是由法律制度決定的,同樣也是由法外制度決定的……與僅能夠提供法律框架的法律形式相比,法外因素對政治體制產生的影響更大。”[美]弗蘭克·古德諾:《政治與行政——政府之研究》,豐俊功譯,北京大學出版社2012年版,第3頁。由于上世紀90年代以來政治領域的“去政治化”、發展型政府體制的漸次成型、地方威權治理手段的沿用,當前的地方政府及其部門已發展出了獨特的價值偏好、行為模式和合法化基礎。然而,“自古以來的經驗表明,所有擁有權力的人,都傾向于濫用權力,而且不用到極限決不罷休”。[法]孟德斯鳩:《論法的精神》(上卷),許明龍譯,商務印書館2012年版,第185頁。在政府及其部門主導地方立法的情勢下,地方立法權的擴張必然會伴隨著立法權力異化的風險。這主要涉及社會交易費用、法治價值和地方立法的民主合法性基礎三個層面。

(一)增加政府間競爭的“交易費用”

制度經濟學家有言:“在技術條件給定的前提下,交易費用是社會競爭性制度安排選擇中的核心。”林毅夫:《關于制度變遷的經濟學理論:誘致性變遷與強制性變遷》,載[美]科斯等:《財產權利與制度變遷:產權學派與新制度學派譯文集》,劉守英等譯,格致出版社2014年版,第262頁。改革開放以來,中國發展模式的一個顯著特點,就是地方政府圍繞著勞動力、資本、技術、土地等資源展開競爭。地方競爭作為一種發現過程,不但創造了“經濟史中最快速、持久的增長”,參見黃宗智:《中國經濟是怎樣快速發展的?——五種巧合的交匯》,載《開放時代》2015年第3期。而且形成了獨特且難以拆分的“縣制度的權力結構”。參見張五常:《中國的經濟制度》,中信出版社2009年版,第167頁。但正如科斯所擔心的,“政府有能力以低于私人組織的成本進行某些活動。但政府行政機制本身并非不要成本。實際上,有時它的成本大得驚人。而且,沒有任何理由認為,屈從于政治壓力的且不受任何競爭機制制約的、易犯錯誤的行政機構制定的限制性和區域性的管制,將必然提高經濟制度運行的效率”。[美]羅納德·科斯:《企業、市場與法律》,盛洪等譯,格致出版社2009年版,第115—116頁。地方政府加入“企業家隊伍”,在此情境中如果縱向的政治問責機制不健全,本地區的市場主體和民主控制機制又發育不充分,那么,政府及其部門的行為和“旨趣”就極有可能受到官員績效競賽和晉升博弈的引誘,為“經濟人”追求自身利益最大化的偏好所牽制,被各色利益集團“俘獲”。有研究已經指出,當前地方政府的競爭模式已呈現明顯分化,除依靠制度創新的進取型政府之外,還存在依賴保護主義的保護型地方政府,以及只能對當地居民和企業進行掠奪的掠奪型地方政府。參見周業安、趙曉男:《地方政府競爭模式研究——構建地方政府間良性競爭秩序的理論和政策分析》,載《管理世界》2002年第12期。這樣,地區間交易費用的增加幾乎是必然的。

立法的地方利益本位現象恰恰助長了這一趨勢:

第一,如果說立法對特定的利益結構和政策偏好具有某種合法性或正當化功能,那么,政府部門利益或地區利益的法制化,就直接為地方官僚階層過度干預市場體系打開了合法性之門。

第二,現實中更常見的情況是,由于在市場化進程中地方之間的資源稟賦、區域優勢存在先天差異,某些地方政府的制度創新能力不足,加之受短期績效的激勵,參與經濟競爭的地方為取得競爭優勢,往往會利用其對地方性法規、政府規章、規范性文件創設的主導地位,推行保護性、掠奪性的競爭策略,設置貿易和關稅壁壘以阻止生產要素的跨區域自由流動,妨害市場在資源配置中的基礎性地位。立法中的地方利益本位問題很大程度上即為地方保護主義法律化的結果。地方本位的立法、區域保護性政策、政府部門利益擴張三者共同阻礙了經濟體交易成本的降低,導致巨額的社會“租值消散”。

第三,政府間競爭的一個新趨勢即是從產品、要素的競爭轉向制度環境的建設,制度競爭成為政府間競爭的核心,汪偉全:《中國地方政府競爭:從產品、要素轉向制度環境》,載《南京社會科學》2004年第7期。并以此帶動了相應的地方制度創新和法治實驗。但是,“即使立法自身同樣要注重效率的原則,遵循效應最大化的標準”,蘇力:《法治及其本土資源》,北京大學出版社2015年版,第103頁。市場經濟條件下的法律創設活動像私人之間經濟交往一樣,也是要耗費大量社會成本的,因而政府引出的制度變化并不必然符合市場經濟的需要。參見前引B22,第11、96—97頁。受制于競爭壓力,有地方政府及其部門主導的地方立法,在利益衡量上更有可能追逐短期利益,從而違背地區公共利益;在立法內容上更會側重經濟增長,輕視公共服務,偏重于部門利益的鞏固,疏于簡政放權和對公民權利的平等關注,突出政府干預,貶抑市場機制的自律性質。顯而易見,這種違背權利平等保護原則,破壞市場公平競爭秩序的低質量立法,勢必導致立法成本偏高,影響到立法資源的最佳配置。endprint

(二)違背法治的基本價值

近代法治的一個基本價值,就是限制公共權力,保護私人權利。對此,博登海默曾明確指出:“法律的基本作用之一乃是約束和限制權力,而不論這種權力是私人權力還是政府權力。在法律統治的地方,權力的自由行使受到了規則的阻礙,這些規則迫使掌權者按一定的行為方式行事。”[美]博登海默:《法理學:法律哲學與法律方法》,鄧正來譯,中國政法大學出版社2001年版,第358頁。哈耶克更是進一步地闡釋了“良法善治”的現代內涵:“法治意味著政府除非是為了執行某一已知的規則,否則就絕不能對一個個人施行強制,法治就是對任何政府權力的限制,包括對立法機構的權力的限制。”[英]哈耶克:《自由憲章》,楊玉生等譯,中國社會科學出版社2012年版,第324頁。毋庸置疑,中國法制現代化建設更多貫徹的是一種自上而下的“國家主義立場”,而非依賴民間自發的“本土資源”。近年來隨著地方法治實驗的興起,地方立法或法治及其制度前景開始受到人們重視,論者甚至概括出一種“地方在法治格局當中處于中心位置”的地方中心主義法治觀。參見黃文藝:《認真對待地方法治》,載《法學研究》2012年第6期。然而,此間一個不容回避的問題就是體現地方利益本位的立法,其或許會違背法治限權控權和權利保護的基本價值。

首先,受部門利益膨脹化和官本位影響的地方立法,很多已經背離了約束政府的規范旨意,從公共產品降格為地方政權謀求政治經濟績效的政策工具。如是發展出“獨特的利益偏好”的地方政府不僅不可能主動開放權力資源,回歸有限政府,反而會通過立法權的不正當行使,使部門利益“綁架”地方立法政策的選擇。加之政府既是實際的立法者,又是法律法規的執行者和解釋者,這樣就很容易造成具體法律條款中政府的權責配置失衡或失諸明確,最終導致地方立法和法律陷入控權對象缺失、權力制約的規范依據闕如、權力法外推定盛行、面對權力放任的局面卻束手無策的“權力缺席與權力失約”狀況。參見謝暉:《權力缺席與權力失約——當代中國的公法漏洞及其救濟》,載《求是學刊》2001年第1期。

其次,誠如德沃金所言:“權利保證法律不會引導或者允許政府去做它的道德身份之外的事情;權利保證法律能夠使政府對其行為負道德責任,正如權利也保證法律能夠使個人對其行為負道德責任一樣。”[美]羅納德·德沃金:《認真對待權利》,信春鷹、吳玉章譯,上海三聯書店2008年版,“中文版序言”第21頁。從權利的角度來說,其一,體現地方利益本位的立法是在對人格平等的公民進行區別對待,將人們之間的某些差異制度化。這里的關鍵是,政府對人們的差別對待所依據的并非社會普遍接受的道德事實,而是地域、身份、天賦這樣一些偶然的因素。把這些偶然、專斷的區別視為公民基本權利和義務的基礎,顯然違背了權利的平等關注與尊重原則。其二,立法為推行部門利益和保護主義政策,而對公民進行權利義務的專斷區分,實際上是把個人權利和自由當成了財政利益最大化和經濟增長等功利性指標的工具。“在法治制度下,公民私人及其財產并不是政府管理的對象,并不是政府可以為其目的而使用的手段”, 前引B25,第339頁。很顯然,立法者并未把公民當作獨立、平等的道德主體來看待。

最后,其實論者早已注意到,地方法治實驗進程中存在著一些潛在弊害, 如“誤造”法治的單元體、破壞法律體系的完整性和統一性、導致法治觀念的錯位、走向法治的“地方割據”、消解法治的憲法基礎。參見李燕霞:《地方法治概念辨析》,載《社會科學戰線》2006年第2期。被部門利益和保護主義政策所綁架的地方立法,無疑加重了這些潛在風險。概言之,立法一旦走向地方利益本位,單純講求規則的工具性價值,放任地方部門根據“產值最大化”的逐利動機采取市場分割策略,對行政區外的企業和公民施以法律上的歧視待遇,那就極有可能產生“法治的行政區劃化”現象,如此對地方立法之不抵觸原則和法制統一的違背幾乎就是必然的。

(三)弱化地方立法的民主化基礎

由政府主導的立法模式面臨的一個基本問題就是自身民主化程度不高,而地方立法的部門利益本位傾向無疑進一步加重了其“合法化危機”。以往的分析多從公眾的立法參與、公民社會的發育程度、立法體制和程序的集權或分權色彩、人大的角色和代表構成等角度去看待立法的民主化問題,毫無疑問,這些觀點對于立法中的地方或部門利益本位弊端也是適用的,但是其卻遺憾地遺漏了民主更為實質的內涵。民主的一個題中之義,就是存在一個合法的政治公共領域,其能夠將社會各個階層的意志傳遞到政治上層建筑之中,國家因之能對社會需求作出有效的回應。所以民主不僅具有程序性的價值,它還包含著對公共利益的平等解釋。這種公共利益的民主解釋具體到立法領域,即為“立法民主化的核心是要求與法律有利益相關的人都能參與立法,法律的內容要體現多方經過博弈后的利益平衡”。楊濤:《“立法回避”是立法民主化的縱深推進》,載《法制日報》2007年7月17 日第3版。從這個角度來看,地方立法民主合法性基礎薄弱的一個重要方面,即是其缺乏對公共需求和權利的認真對待。

劉松山教授曾把地方立法中的部門保護傾向分為兩類,一是通過立法保護和擴大本機關、本部門的職權;二是以保護和擴大部門職權為名, 由此獲取本部門、本集團的各種利益特別是經濟利益。劉松山:《國家立法三十年的回顧與展望》,載《中國法學》2009年第1期。地方政府及其部門利益的法制化,促使政府把財政收益最大化奉為支配性的目標,而放棄了公共服務職能的履行。如此,一方面,操縱立法進程的政府蛻變為部門利益甚至是主要官員利益的代表者,地方立法發生“代表性斷裂”,政府行為及其一手推動的立法的利益取向與地區公共利益最大化需求產生錯位。另一方面,政府也會被既得利益集團所俘獲,其經手的法律成為資本或權力意志的表達,而社會公眾尤其是“最少受惠者”群體的利益和訴求很難被這種行政支配型立法“平等的關注”。這就降低了其對公眾需求的收集、甄別、評價、回應的能力,拉大了國家與公民之間的距離。endprint

從國家治理層面來看,地方及部門利益法制化,在地方治理體系內部進一步深化了“行政部門優越”的地位,加劇了地方治理體系的權力失衡局面。從更宏觀的角度來說,立法地方利益和部門利益本位是過往權威主義治理模式的產物,它反過來又鞏固了這種權威化的治理結構。這是因為:(1)地方官僚集團把立法當作追求效用最大化的政策工具,實際上是強化了地方政府的績效合法化模式,“卡理斯瑪權威需要不斷創造政績來證實和延續其超凡稟賦。卡理斯瑪權威與民眾的密切關系也反映在一系列提高人民群眾生活水平和社會地位的努力之中”。周雪光:《國家治理邏輯與中國官僚體制:一個韋伯理論視角》,載《開放時代》2013年第3期。與之相比,基于法律的合法性始終處于一種從屬地位。(2)地方利益本位及行政部門利益的制度化,很大程度上是通過對人大及其常務委員會立法權的侵奪而實現的,它使得人大在法規的制定、立法政策的選擇方面確亦退化為“橡皮圖章”,面對行政權力擴張的局面只能“選擇‘嵌入到地方政府之中并與之展開合作的策略”,從而導致人大主導型立法體制難以真實確立,更無從通過立法參與到地方治理當中。(3)為保護主義政策、部門利益所俘獲的立法,嚴重扭曲了國家與社會、政府與市場、公共權力與公民權利之間的關系,忽略了社會自治和個人自主之價值的維護。這種片面的制度供給通常注重的是政府法令的強制性推動能力,而法治秩序的“自我生成演化”性質卻遭受否定,由此地方不僅難以形成開放分權的、法治化的多中心治理秩序,反而走向了權力集中的、權威主義的、官僚主導的治理格局。

四、相應的法律矯正措施

(一) 重視發揮地方人大及常委會的立法作用

針對立法地方利益本位背后存在的政府權力膨脹的趨勢,以及地方治理體系中行政權力和立法權力配置、運行失衡的局面,可行的對策一是“以權力制約權力”,在立法和國家治理領域全面地“阻擊官僚化”;二是提升地方權力機關自身的立法能力和自主性,減少在權力、程序、信息等方面對政府及其部門的依附性。據此,需要從以下幾方面入手:

1 增強立法規劃的民主性。(1)應努力發掘人大常委會及有關工作機構在立法規劃制定方面的主動性。地方性法規的立法規劃一般由常務委員會或其法制工作機構負責編制,由地方人大常委會主任會議通過。在編制立法規劃的過程中,負責編制的地方人大常委會或其法制工作機構,應當面向多元社會主體,包括市人民政府及其有關部門、市中級人民法院、市人民檢察院、縣(市、區)人民代表大會常務委員會以及有關人民團體、社會組織、公眾等廣泛征集立法建議,以避免立法建議來源的單一性。在工作方式方面,具體立法編制部門應當改被動地聽取政府部門匯報為聽取匯報和積極調研相結合,在調查論證的過程中充分發揮積極性,務求深入社會經濟生活當中展開全方位、多層次的調研,以保證立法機關在立法之初就能夠立足全局,真正把握宏觀立法的總體需求。

(2)發揮地方人大代表在地方性法規立法規劃制定過程中的作用。如《全國人大常委會2016年工作要點》指出的:“把代表議案建議辦理與編制立法計劃、制定修改法律緊密結合,邀請相關代表參與立法起草、論證、調研、審議等活動,進一步拓展全國人大代表參與立法工作的渠道,認真研究吸納代表提出的意見和建議。”

(3)降低立法規劃項目建議的征集門檻,提高公眾參與的積極性。當前有很多地區在向社會征集立法建議的過程中,要求同時附加必要性說明、主要內容及法規草案等內容,這無疑增大了公眾參與的難度。考慮到地方立法更應貼近于地方生活,而非過度講求規則的科學性和技術性,所以在面向社會征集立法建議時不宜門檻過高。在此方面,《新疆維吾爾自治區人大常委會辦公廳關于公開征集自治區人大常委會五年立法規劃(2016—2020年)項目建議的公告》的相關規定就比較可取:各機關、企事業單位、社會團體、基層自治組織和公民都可以就自治區需要制定、修改或廢除的地方性法規,提出立法建議。提出立法規劃項目建議,請寫明立法項目名稱、主要內容等,并注明聯系方式和通信地址。如有條件,請詳細說明立法項目的上位法依據、必要性、可行性等內容,并可附法規草案。其對不同情況進行區別對待,既考慮到了立法所需的專業理性,也為公眾參與提供了比較簡單、靈活的途徑。

2 增加立法草案來源的多元性,減少對政府的立法依賴。根據《立法法》與各地《地方性法規制定條例》《地方立法條例》的規定,享有地方性法規起草權的主體包括專門委員會或者常務委員會有關工作機構、地方人民政府有關部門、地方人大常務委員會組成人員、地方人大代表。另外,有關專家、教學科研單位、社會組織等也可以受委托起草地方性法規。但在實際中,地方性法規的草案仍是絕大多數來源于政府部門。要改變這一現狀,一是要貫徹立項民主的理念,注重提案主體的多元分布,尊重其他法定提案主體參與法規起草的積極性。二是要落實協商民主與參與式治理的理念,正視各種地方社會團體、組織的立項參與作用。政府與人大只有關注到多元社會利益的表達,才能夠保證立法所確定的公共利益,是建立在多方對話之后的共識基礎上的。最后,應盡量重視科研院所的起草參與作用,并積極予以引導和支持。科研院所與其他主體相比具有獨特的優勢,一方面,其中立性比較強,在參與法規的制定過程中,一般不會帶有部門利益傾向;另一方面,其掌握著立法方面的專業知識和技能,能夠助益提升法規草案的科學性。

3 明晰地方政府及部門參與立法的界限,提高地方人大的立法能力。(1)厘清地方政府及部門參與立法的界限,所應關注的不僅是立法權限,更應當是整個地方立法的動態過程。對此較為可行的方案是對不同法規草案的起草主體作出細化規定。如《赤峰市人民代表大會及其常務委員會立法條例》規定:屬于規范行政管理事項的地方性法規草案,一般由市人民政府組織起草;綜合性、全局性、基礎性的重要地方性法規草案,可以由市人民代表大會有關專門委員會或者常務委員會工作機構組織起草;專業性較強的地方性法規草案,可以吸收相關領域的專家參與起草工作,或者委托有關專家、教學科研單位、社會組織起草。(2)關于人大的立法參與能力問題,除可通過增設相關的專業委員會和法制工作委員會、增補法律專家擔任常務委員會委員等方式提高人大的立法能力和立法質量外,前引⑤。地方人大常委會還應積極介入法規的起草當中,例如常務委員會有關工作機構應當提前參與有關方面的地方性法規草案起草工作,法規草案的起草人應當向有關專門委員會、常務委員會工作機構或者主任會議報告起草工作進展情況等。endprint

(二)構建地方立法回避制度

立法回避制度是指“享有立法權的機關或其組成人員在立法過程中,因其與所制定的法案或所處理的事務有利害關系,為保證立法實體結果和程序進展的公正性,根據當事人的申請、立法工作人員的請求或有權機關的審查決定,一定的職權機關依法終止其職務或職權的行使并由他人代理的一種法律制度”。汪全勝:《制度設計與立法公正》,山東人民出版社2005年版,第304頁。立法中地方利益本位的出現和立法程序的瑕疵密切相關,而立法回避制度正是防止地方政府部門攫取地方人大及常委會的立法權力,杜絕其為自己恣意創設權力和尋租渠道以滿足私己利益的必要方式。

雖然個別地方已就“立法回避”展開實驗,但截至目前尚未形成系統、規范的制度。重慶于2007年試行立法回避,規定與某一立法項目有直接明顯利害關系的單位和個人,不參與法規的起草、審查和評審,也不主導立法進程。該立法回避制度規定了三種立法回避情形:主管部門有直接明顯利害關系的,原則上部門回避;專業性極強,需要借助專家智慧的,原則上相關部門回避;綜合性跨部門的立法項目,部門間難以達成共識的,原則上單一部門回避。參見陳鶴:《行政法與行政訴訟法精編案例教程》,華中科技大學出版社2012年版,第120頁。除此之外,我們認為,針對部門利益法制化的程序建構還應當包含以下方面:回避對象不僅是構成立法主體的單個個人,還包括整個的立法主體,后者適用的要件是與本部門有直接厲害關系,因而會對立法結果的公正性產生明顯可見的不利影響;立法回避事由應具體區分為“個人偏見”和與職權(務)有厲害關系兩類;回避的方式既可由自己申請回避,也可以由監督機關決定回避;參見汪全勝:《行政立法的回避制度構想》,載《山東警察學院學報》2005年第3期。參與地方法規案起草的地方政府部門人員,若同時也是地方人大或常委會成員的,應當在該法規案的其他立法環節中予以回避;若是政府部門起草的法案,其作為起草者和利益相關者應當在后面的聽取意見(立法聽證、立法座談會、立法論證會等多種形式)、法案表決等過程中回避。

(三)嘗試建立違法違憲監督審查機制

立法中的地方利益本位在表現為政府部門任意增設賦權規范之余,還表現在對轄區外的公民和企業采取歧視政策、法規,這樣會構成對公民合法權益的侵害。因而,杜絕執法部門權力和地方保護利益的法制化,還涉及對其立法的合法性和合憲性審查。(1)考慮到在各級人大建立獨立的違憲違法審查機構的時機還不夠成熟,其經審查權限、監督程序、啟動機制、運作邏輯還有待深入論證,當下可行的對策仍是繼續完善法規的備案審查制度。具體的要求是進一步明確該制度側重于維護法律效力體系統一的憲法價值、立法體制內部監督機構的獨立性、合法性審查應側重于形式合法性還是實質合法性、備案機構的工作協調和相關責任等問題。(2)鑒于《立法法》已經將地方性法規和政府規章的制定權限擴展到“設區的市”,也可以逐步將地方性法規和政府規章納入司法審查(行政訴訟中的附帶性審查)的范疇。前引⑤。(3)我國實行的是代議制機關至上而非司法機關至上的“人民憲政”,因而在政體層面推行司法審核機制就難有制度空間,但這卻并不阻礙地方司法機關發揮權力制約功能。鑒于地方政權機關自主性的不斷增強,縱向政治問責又成本過高,適時地增強司法機關的的權能,使其在地方層面對人大及其常委會和政府的立法進行合法性審查,或許是推動地方法治化的一個可行的選擇。

The Causes and Countermeasures of Local Interests Tendency in Legislation

HUANG Lan-songWANG Quan-sheng

Abstract:The local interests tendency in legislation is to make the value choice of public power and legal interests preference legalized. Its concentrated expressions are the legalization of administrative department interests and administrative region interests. As the government department has unique interest preference, the government-led local legislation is easy to have the risk of alienation in local legislation, such as increasing local governments competitive transaction costs, ignoring the monocracy value like power restriction and equal respect. It has consolidated the authoritarian governance mode, and exacerbates the legitimacy crisis in local legislation. In this regard, the appropriate measures are to make correction on it, such as promoting the democratic legislative competence of local peoples congresses, setting up a legislative avoidance system, carrying out the implementation of the constitutional review mechanism in illegal violation.

Key words:legislationlocal interestsdepartmental interestsregional interests

2017年第6期西晉傅咸《御史中丞箴》研究

[作者簡介]霍存福,沈陽師范大學法學院教授。

①崔篆,生卒年不詳,約公元8年(王莽建國之年)前后在世,涿郡安平人,崔骃之祖父。王莽時,為郡文學。后任建新大尹,單車之官,“稱疾不視事,三年不行縣”,臨去出獄囚二千余人。東漢建武初,辭歸不仕。客居滎陽,閉門著書,有文集一卷。事見《后漢書·崔骃傳》《后漢書·儒林上孔僖傳》。

②(唐)徐堅(660年—729年)輯:《初學記》卷十二《職官部下·御史大夫·事對·霜簡》,見徐堅輯、韓放校點:《初學記》(上),京華出版社2000年版,第446頁;(宋)佚名:《翰苑新書前集》卷十三《御史臺·群書精語》。endprint