濟源市農業可持續發展典型技術集成和發展模式

濟源市農牧局 段來成

濟源市農業可持續發展典型技術集成和發展模式

濟源市農牧局 段來成

濟源市是首批國家現代農業示范區,是國家可持續發展實驗區,2017年獲批國家產城融合示范區。全市現代農業經過多年來持續發展,呈現出綠色發展導向明確、綠色發展觀念深入人心、科技支撐有力的良好局面,但仍存在一些亟待解決的問題,一是濟源市城鎮化和工業化推進較快,人地矛盾突出,環境容量不足,農業發展方式急需進一步轉變;二是農業廢棄物資源化利用形式單一、鏈條較短,循環農業發展水平急需進一步提升;三是山陵區水資源缺乏,且開發利用難度較大,節水型農業建設任重道遠。

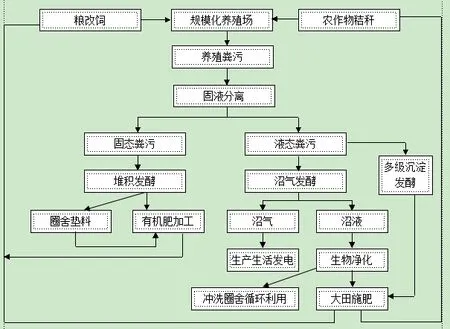

一、探索農牧和諧匹配循環農業發展模式(見圖1)

濟源市東部和諧農牧發展功能區土地平坦、地力肥沃,是全市高標準糧田規劃區、糧食生產核心區域,也是畜牧養殖傳統優勢區,具備農牧匹配的基本條件。按照穩糧、優經、擴飼的要求,加快構建糧經飼協調發展的“三元”種植結構。糧食作物要穩定優質小麥生產,確保口糧絕對安全,重點發展強筋、弱筋小麥,繼續調減籽粒玉米,發展青儲玉米、苜蓿等優質牧草,大力培育現代飼草料產業體系,形成以養帶種、牧林農復合、草果菜結合的種植結構。通過對該區域的產業種養規模、承載力的控制,設定農業產業、生產方式、環境目標,分時段、分空間、分類別,進行全域一體化規劃,通過政策、機制、管理、技術等措施一齊發力,達到農牧結合匹配、資源利用合理、農村和諧宜居的目的。

(一)主要技術集成

糧改飼、秸稈還田、禁養區劃定、病死畜禽無害化處理、糞污就地消納、全株玉米青儲、秸稈基料化等。

(二)主要支撐項目

畜牧退川進嶺上山、惠龍牧業、瑞輝秸桿基料化、賽克星蚯蚓有機肥、鴻運食用菌、中船重工循環農業、三興生物、眾益動物無害化處理等項目。

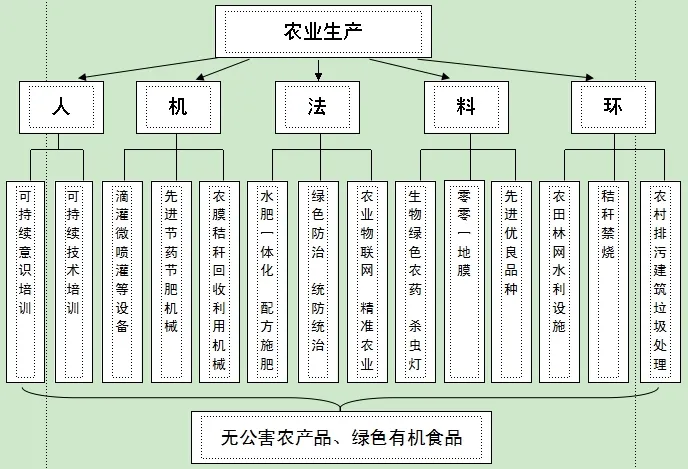

二、探索減量化綠色農業發展模式(見圖2)

濟源市西部綠色農業發展功能區屬山區,生態環境優美,發展綠色、有機高端農產品具備優勢,但農業基礎設施薄弱,農業資源相對貧瘠,實施減量化精準農業勢在必行。減量化綠色農業發展模式的基本手段是“一控二減三基本”,最終目的是降低生產成本、保護生態環境、提升農產品質量。通過完善農業基礎設施、發展節水灌溉、推廣生物綠色防治、測土配方施肥、農業廢棄物綜合利用、大力發展“三品一標”等技術措施,實現資源貧瘠地區的農業可持續發展。

(一)主要技術集成

綠色有機食品生產技術、高山越夏蔬菜生產技術、“一控二減三基本”、廢棄包裝物回收利用、節水灌溉等節約型農業、綠色防控、統防統治等。

(二)主要支撐項目

君源有機農場、綠茵種苗物聯網、寺郎腰綠色防治基地、王屋山水庫復線工程、新愚公農場節水灌溉、王屋山煙田提升等項目。

圖1 農牧和諧匹配循環農業發展模式

圖2 減量化綠色農業發展模式

圖3 “畜-沼+”資源綜合利用發展模式

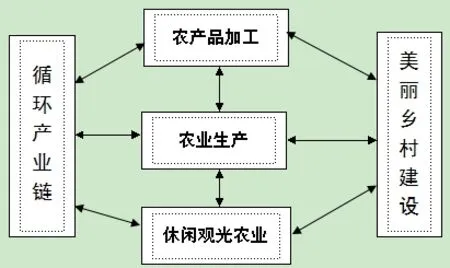

圖4 生態田園產業融合發展模式

三、探索“畜—沼+”資源綜合利用發展模式(見圖3)

濟源市北部高效生態農業發展功能區是全市設施農業發展集聚區,日光大棚、連棟溫室等農業設施連片集中,同時農村沼氣發展起步較早、使用普及,以沼氣為紐帶的“畜—沼+”資源綜合利用是該區域適宜的發展模式。根據農牧結合和生態循環的原理,以沼氣工程為紐帶,通過“畜禽糞污-厭氧發酵產生沼氣-農業生產(菜、林、糧、果)”生態循環,以“三沼”處理利用為核心,將畜禽養殖與糧、菜、林、果生產、生態環境改善有機地結合,實現協同發展。

(一)主要技術集成

全株玉米青儲、沼氣生產技術、三沼應用、“三改二分一利用”、無土栽培技術、設施農業生產、水肥一體化等。

(二)主要支撐項目

思禮澗南莊“三沼”利用、夏神廟奶牛場資源綜合利用、永興牧業、虎尾河奶牛場“畜—沼+”、山口村生豬養殖排污綜合治理等項目。

四、探索生態田園產業融合發展模式(見圖4)

濟源市南部資源循環農業發展功能區毗鄰黃河,環境容量大,旅游資源豐富,新興業態活躍,一、二、三產業融合較好,是發展休閑觀光農業、健全農業產業體系、促進上下游產業鏈接、打造生態田園的理想場所。生態田園產業融合發展模式是將生物鏈應用于農業產業鏈接所衍生的一種發展模式,將上游產業的產品作為下游產業的原料,從而達到產業良性循環,實現農民多環節增收。其在理論范疇上綜合了農業縱向一體化和“六次產業”,其核心內涵指向多元市場主體依托高效經營模式,利用休閑觀光、文旅結合外溢效應等,創造出回流“三農”的一、二、三產業融合新價值。

(一)主要技術集成

休閑觀光農業發展,一、二、三產業融合,農村垃圾污水處理,生態鏈循環等。

(二)主要支撐項目

太行周莊、官帽山休閑觀光農業、青蘿河美麗鄉村、養生嘉源、大地農業、瑞星“公寓式”養豬生態園等項目。