貌似美好的設想——透視美國輕型航母發展計劃

楊王詩劍

提到航母,美國海軍核動力航母縱橫大洋的威風場景總是會在第一時間浮現腦海,多少年來,我們似乎已經習慣了將“更大更強”作為航母先進性的評價標準,可是誰會想到,大甲板的“死忠粉”有一天也會轉性。據媒體報道,2017年6月,美國參議院軍事委員會在《2018財年國防授權法案》報告面向公眾的概要版中,明確提及要求海軍投資3 000萬美元開展輕型航母初步方案設計。難道美國人真得準備用一場航母革命來告慰他們與世長辭的前海軍部長嗎?未必如此。

轉型與愿景——計劃誕生的戰略背景

冷戰結束后,美海軍獲得了近乎“天然”的制海權。在這種背景下,20世紀90年代初,隨著國家軍事戰略視野從“全球”轉為“熱點地區”,美海軍也實施了“由海向陸”的戰略轉型。戰略轉型牽引了裝備轉型,在海軍裝備發展上,除維持制海能力外,美海軍不斷強化對陸作戰能力,最近20多年來新研和改型設計的艦艇幾乎都以對陸作戰為核心使命,著重強化對陸火力打擊和在敵方近海的防空反潛能力,但遠洋作戰能力相對弱化,“朱姆沃爾特”級導彈驅逐艦就是上述戰略轉型的一個集中縮影。

近年來,隨著中國的崛起和俄羅斯的緩慢復蘇,兩國海軍日益頻繁的全球活動和不斷深化的合作關系,讓習慣了縱橫四海的美海軍產生了深深的不安。極力鼓吹發展輕型航母的美國參議院軍事委員會主席約翰·麥凱恩曾撰寫了一份題為《恢復美國力量》的白皮書,書中在提到中國海軍建設時用到了這樣的字眼:“以瘋狂的節奏造艦”、“艦隊現代化以難以置信的速度推進,絲毫沒有減緩的跡象”、“中國成長壯大中的現代化艦隊在全球航行,訪問世界各地港口,建立海外基地”。對于俄羅斯,白皮書則這樣描述:“俄羅斯也制定計劃,發布新的海洋學說,旨在強化其海洋強國地位”、“俄羅斯海軍持續建造新型護衛艦,擴大在波羅的海、黑海、地中海、里海的活動范圍”。顯然,美國對中俄海軍已經產生了深深的不安和強烈的戒備,“潛在對手的發展速度正在使美國海軍的優勢退縮,必須扭轉這一趨勢”,白皮書的結論非常鮮明。

在此背景下,美海軍開始實施以中國為主要對手的戰略評估,研究結果集中反映為美海軍水面部隊司令部2015年發布的“分布式殺傷”作戰概念,內涵是“使更多的水面艦船,具備更強的中遠程火力打擊能力,并讓它們以分散部署的形式、更為獨立地作戰,以增強敵方的應對難度,并提高己方的戰場生存性”。現實要求主要就兩條:構建更多靈活機動的小型海上作戰編隊和大力增強水面艦艇反艦火力配置。

理論與現實——確定發展輕型航母的原因

對于信奉“以空制海”理論的美海軍來說,“分布式殺傷”概念對海軍水面艦艇建設的兩條主要要求落實下來就是一方面大力發展艦載反艦武器,另一方面將海軍戰機分散部署。前者牽引的出的就是正在研發的反艦“戰斧”和艦載版LRASM,后者則是輕型航母。

除了自身的作戰理論,現實中可能的戰場環境也是促使輕型航母出現的重要因素。以往,美海軍1個航母戰斗群足以保證西太平洋的軍事優勢,近年來卻常態化保持2艘航母在西太地區就是很好的證明。但航母一共只有10艘,增強亞太的軍事存在勢必減弱其它地區的軍事實力,充當“世界警察”的美國肯定不允許發生這樣的情況。然而事實卻是,就算是在亞太部署2個航母戰斗群未來也不一定能夠保持優勢。

一方面,中國海軍的航母計劃穩步進行,目前一艘服役一艘下水,據信第三艘已經開工,并且從媒體曝光的照片來看,進展神速。而俄羅斯也有自己的核動力航母發展計劃。另一方面,中國在遠程反艦能力上取得巨大進步。2015年勝利日閱兵展出的DF-21D反艦彈道導彈射程超過2 000千米,航母的作戰安全距離將被大幅壓迫,如果仍舊采取近幾場局部戰爭航母靠前部署的方式,美海軍艦隊的“寶貝疙瘩”會面臨極高的風險,即使戰斗群內的護衛艦只奮力抵抗,但彈藥的快速消耗等同樣能夠讓整個編隊喪失作戰能力。

輕型航母發展計劃正是基于上述考量和作戰理論變革而提出。也許又有人會問,既然形勢發生了變化,為什么不多造幾艘重型航母呢?答案很簡單,性價比太低。且不論大多數時間都用不著,每艘超過130億美元的造價就算是財大氣粗的美國人也不可能接受。麥凱恩就一直對“福特”級航母項目持批評態度,認為“福特”級航母太貴了,勢必會擠壓其它軍兵種的預算,于是呼吁發展輕型航母來替換這種昂貴的航母。

熟悉與陌生——美國海軍輕型航母

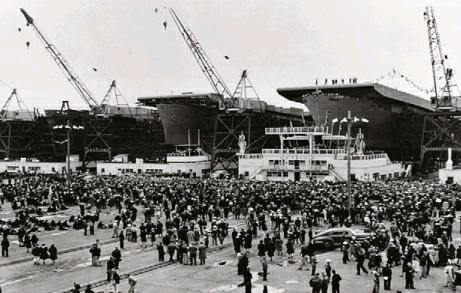

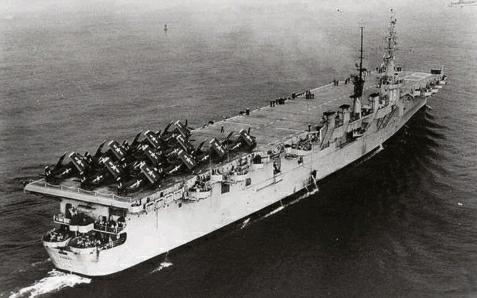

從歷史上看,美國對輕型航母并不陌生,相反還非常熟悉。二戰期間,為了彌補海上特別是太平洋戰場航空力量的不足,美國建造了大量輕型航母和護航航母,它們大都在巡洋艦或油輪基礎上改裝,裝備有簡單的自衛武器,部分護航航母甚至連自衛武器也沒有,純粹依靠艦載機遂行護航任務。因此,輕型航母和護航航母的作用實質上就是一個海上移動機場,用于支援作戰海域的空中力量,或者作為運輸艦運送裝備物資,亦或是為商船保駕護航。

1943年7月15日,美國海軍對航空母艦(CV)的類別進行了細分,首款基于巡洋艦改造的航母“獨立”級被正式劃為輕型航空母艦(CVL)。而后,根據1944年財政預算,美海軍又建造了兩艘“塞班”級輕型航母,這樣共建造了2級共11艘輕型航母。1959年5月15日,當最后一艘輕型航母出售解體后,輕型航母(CVL)的名稱正式廢止。

按照當時美海軍的標準,輕型航母的大致體量是多少呢?“獨立”級的標準排水量為11 000噸,艦長189.9米,載機45架;“塞班”級的標準排水量為14 500噸,艦長209米,載機50架。注意,這里的載機是螺旋槳飛機而不是噴氣式飛機。而往上看,同時期的艦隊航母“埃塞克斯”級的標準排水量超過30 000噸;往下看,護航航母的標準排水量在8 000~10 000噸之間。因此,輕型航母應該是排水量在1萬~2萬噸的航母,當然,在武備、艦體結構等方面也有相應要求。但是,輕型航母已經從美海軍水面艦艇序列中消失了70多年,美國人現在想發展的輕型航母還是70多年前的輕型航母嗎?恐怕不是,而且差別會很大。

清晰與疑惑——美國想造什么樣的輕型航母

在此次參議院軍事委員會要求海軍研究輕型航母之前,美國軍方和智庫機構早已針對戰略調整紛紛開展了美國海軍未來體系結構研究,比較突出的成果有戰略與預算評估中心推出的《恢復美國海上力量——美國海軍新的艦隊結構》和美海軍內部研究團隊的《美國未來海軍平臺體系結構可選方案研究》,前者提出發展安裝兩部彈射器的輕型航母,后者則提出發展攜帶短距/垂直起降戰機的航母。目前來看,《2018財年國防授權法案》已初步明確了輕型航母較為可能的方案,即以“美國”級兩棲攻擊艦為基礎改進設計,采用直通甲板,安裝兩部彈射器。也就是戰略與預算評估中心的方案更符合國會大佬們的胃口。

那么,根據《恢復美國海上力量——美國海軍新的艦隊結構》的有關內容,輕型航母采用常規動力,排水量在4萬~6萬噸之間,搭載25架左右艦載機,主要承擔水面作戰、對陸打擊和近距離的支援任務。不難發現,原來美國人想發展的實際上是一艘世界各國海軍所認為的中型航母,而且基本戰技指標框架比較清晰。但值得注意的是,上述報告對輕型航母的未來規劃中并沒有爭奪作戰海域制空權的任務,不禁讓人疑惑輕型航母在海軍戰斗編隊中的定位。它到底是獨當一面的海戰利器還是純粹的備用機場呢?

配屬與替代——輕型航母的可能定位

參照上文兩個研究報告,輕型航母未來的作戰編組模式可能有兩種:一是與現役核動力重型航母組成超級航母戰斗群,強化編隊的航空力量;二是代替兩棲攻擊艦獨立組建遠征打擊群,并增加1艘船塢登陸艦。由此帶來了兩個問題:在以重型航母為核心的編隊中,輕型航母的作用是什么?輕型航母與兩棲攻擊艦的任務會否有所重疊?

對于第一個問題,很容易讓人聯想起冷戰期間的制海艦。而提出這一概念的時任美國海軍部長朱姆沃爾特將軍所面對的國內外情況與如今的美國比較相似,同樣是國防預算吃緊,同樣是擔憂大國威脅,同樣是為了讓艦隊在質量和數量之間達成平衡。

按照朱姆沃爾特的構想,制海艦可以部署在地中海與西太平洋作為旗艦,以免開戰之初遭敵方第一波襲擊而造成重大損失。等到戰爭爆發、美海軍相關作戰部署動員完成,再將制海艦從前線抽回,為沒有大型航母支援的二線運補船團或兩棲船團提供防空與反潛掩護。戰略與預算評估中心的研究報告也提到,在實戰中,以輕型航母為核心的艦隊能夠應對一般國家和中低烈度的沖突,而在面對中俄這樣的大國時,輕型航母是作為“肉盾”先抵抗對方的前期攻擊并消耗對方武器彈藥,堅持到重型航母率領的艦隊到來,這樣不僅能夠維持持續的空中火力打擊,而且代價也在可以承受的范圍之內。這與制海艦的定位基本相同。

對于第二個問題,或許兩棲攻擊艦未來會被輕型航母取代。美海軍兩棲攻擊艦發展到現在呈現了一個比較尷尬的局面,取消塢艙后的“美國”級實質上已經是一個不折不扣的短距/垂直起降航母,而“黃蜂”級開啟“制海模式”后性質也基本相同,在遠征打擊群獨立部署時,兩棲攻擊艦的“兩棲”能力基本歸零。因此,目前的遠征打擊群類似于一個具備兩棲作戰能力的縮小版航母編隊,各方面能力比較均衡,但不突出。如果在某個戰略方向獨立部署,“腿短拳輕”的F-35B弱了點;如果進入瀕海地區執行兩棲登陸作戰,兩棲裝備又少了點。如果換成輕型航母,再添加一艘船塢登陸艦,既強化了航空力量也增加了兩棲裝備,形成了一個與中國海軍航母編隊戰力相當且具備較強兩棲作戰能力的全新編隊,是一個比較合理的配置。

廉價與高效——發展輕型航母的有利條件

對于航母設計建造和使用經驗豐富的美國而言,在“美國”級兩棲攻擊艦基礎上改裝輕型航母基本上不存在難度,寬大的直通甲板也為改建工程提供了良好的基礎條件,這意味著改造成本將主要集中在增加設備上,輕型航母的整體造價與“美國”級兩棲攻擊艦不會相差太多。而相對于“福特”級130多億美元的身價,“美國”級兩棲攻擊艦的造價僅是其1/4,非常適合規模化建造,如同二戰時期美國瘋狂建造護航航母一樣。

從作戰效能上看,基于“美國”級改造的輕型航母在搭載F-35C的情況下,整體作戰能力將超過中俄現役航母。此前,美海軍對采用制海艦模式的“黃蜂”級兩棲攻擊艦進行過測試,艦載機一個波次就能出動16架F-35B,比“遼寧”艦的出動效率還強。如果采用彈射器起飛方式,出動效率和作戰能力都將大幅提升。

綜上,無論從現實需求還是可能條件上看,發展輕型航母的確是一個可以快速彌補美海軍應對大國海上挑戰能力不足的有效途徑。至于可能的建造規模,戰略與預算評估中心的報告提出發展10艘,美海軍內部研究團隊的報告則未提出具體數字,僅計劃2030年前建成3艘,麥凱恩的白皮書則希望最晚于2031年前服役1艘。

然而,這僅僅是辦公室的“紙上談兵”,如果把輕型航母放進美海軍編隊、放進可能的戰場中去思考,它是否依然“美好”呢?

差距與劣勢——輕型航母與重型航母的對比

據報道,由于發展“福特”級之初關于重型航母的質疑聲和反對聲非常多,美海軍在項目論證時,曾以一艘搭載40架艦載機的普通航母與一艘搭載80架艦載機的超級航母作為對比,對航空聯隊作戰能力和全壽命周期費用進行了分析。

在航空聯隊的作戰能力上,超級航母的航空聯隊按照24架支援類戰機和56架戰斗機配置,其中,56架戰斗機有34~45架停放在甲板上,可直接調度起飛遂行作戰任務。普通航母的航空聯隊則按照16架支援戰機和24架戰斗機配置,約有17~22架戰斗機停靠在甲板上。在低威脅環境下,普通航母足夠執行大多數任務。但在中等威脅和嚴重威脅條件下,若來襲飛機隱身性較差,從理論上講,超級航母能實現對航母編隊的無漏洞防護,而普通航母則難以勝任。如果按照航空聯隊相仿、任務能力相近的2艘普通航母與1艘超級航母對比,前者的作戰開銷是后者的1.5倍。

況且,美國準備發展的輕型航母只能搭載25架左右戰機,就算全是戰斗機,上文提到的讓輕型航母作為“肉盾”的戰術安排恐怕也難以實現,特別是美海軍發展輕型航母的初衷本就是應對中俄海上力量的崛起,高烈度對抗是應有的戰場背景,輕型航母的能力還不足。

在全壽命周期費用上,排水量10萬多噸的大型航母全壽期費用為160億美元,而排水量55 000噸的航母全壽期費用為125億美元。可以看出,輕型航母比重型航母噸位減少近一半的情況下,全壽期周期費用僅降低22%左右。

這樣來看,輕型航母雖然造價低,適合大量建造,能滿足美海軍和平時期強化航母在各海域部署密度的戰略需求,但對于應對大國可能導致的高烈度海上對抗,輕型航母還差點火候,這也是當年“制海艦”夭折的重要原因。

繼承與改變——輕型航母計劃前景分析

顯然,以“福特”級為代表的重型航母在美海軍裝備體系中依然不可或缺。雖然麥凱恩一直對“福特”級不滿,并且大力鼓吹發展輕型航母,但他也沒有否定重型航母的價值。《恢復美國力量》的白皮書中明確提到,“對于實力接近的對手,傳統核動力超級航母是必需的。但對于一些日常任務,如軍力投送、航線控制、空中支援和反恐等,可以使用噸位較小、造價較低的傳統動力航母。”同樣,戰略與預算評估中心和美海軍內部研究團隊兩份研究報告也未提及削減重型航母,表示重型航母規模應該維持不變。

可以肯定的是,輕型航母僅是對美海軍當前力量的補充,不會撼動重型航母的核心地位,相反,輕型航母是對美海軍航母作戰理論的一次探索。這也表明,美國的海戰理論仍是以航母為中心的攻勢思維,意味著自二戰以來的以空制海的海戰模式沒有發生根本性變化。

然而現實卻是,美海軍面臨的威脅發生了較大變化。在反航母戰役戰術導彈和遠程巡航導彈,以及高超音速反艦武器快速發展的背景下,所謂的“反介入/區域拒止”武器系統對航母的威脅已經明顯超越了冷戰期間的反航母戰役戰術體系,以往安然陳列于戰爭二線的航母的生存性到底有多高還需要商榷,指望用二戰時期的航母“暴兵”戰術壓倒對方的情況估計再難出現了,畢竟,輕型航母再便宜也比導彈貴。何況在美海軍近半個世紀的核動力航母發展使用歷程中,從來不缺少質疑和反對的聲音,但最終都未影響重型航母不斷發展的腳步。因此,此次美國輕型航母發展計劃前景如何尚未可知。