形形色色的戰(zhàn)術(shù)核武器(六)

尹瑞濤

核反導(dǎo)導(dǎo)彈

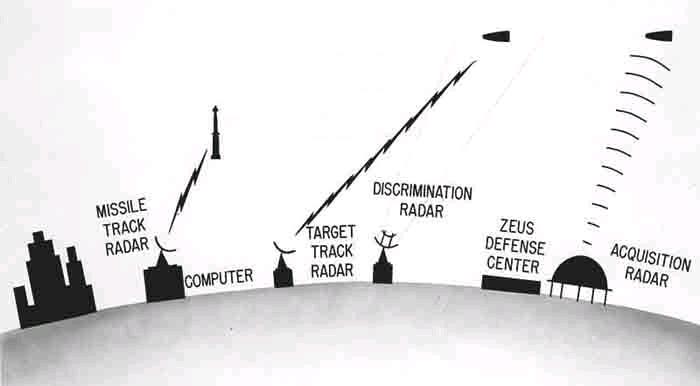

二戰(zhàn)結(jié)束后不久,美國就開始了反導(dǎo)研究。1946年3月4日,美國空軍啟動了兩項反導(dǎo)導(dǎo)彈研究項目:MX-794和MX-795,用于防御V2類型的彈道導(dǎo)彈。后來這兩個項目先后被取消。1955年3月,陸軍委托西部電子公司貝爾電話實(shí)驗室研究一種前衛(wèi)的反飛機(jī)導(dǎo)彈,要求能夠應(yīng)對60年代來自天空的威脅,項目期限18個月,代號“奈基II”,項目經(jīng)費(fèi)165萬美元,一年后又追加180萬美元用于硬件研究。1955年6月,情報顯示來自蘇聯(lián)的洲際彈道導(dǎo)彈威脅越來越明顯,陸軍將項目的研究重點(diǎn)放到了攔截洲際彈道導(dǎo)彈上面。貝爾實(shí)驗室經(jīng)過50 000多次電腦模擬實(shí)驗后,發(fā)現(xiàn)給攔截導(dǎo)彈配上核彈頭可有效攔截速度高達(dá)7 300米/秒的彈頭。1956年10月,貝爾實(shí)驗室將研究報告呈交給陸軍和國防部。同年11月15日該項目重新命名為“奈基-宙斯”。然而,11月28日,國防部長威爾遜下令陸軍的導(dǎo)彈最大射程不得超過200英里(320公里),這一限制使得“奈基-宙斯”只能攔截進(jìn)入大氣層內(nèi)的導(dǎo)彈。雖然限制了射程,但有勝于無,同年12月,陸軍與西部電子簽訂研發(fā)合同。研發(fā)的成果“奈基-宙斯”為“奈基-赫爾克斯”導(dǎo)彈的增強(qiáng)版。該導(dǎo)彈為兩級固體燃料導(dǎo)彈,長13.28米,直徑0.91米,翼展3米,射程320千米,最大作戰(zhàn)高度50千米,重量5噸,配備W31核彈頭,當(dāng)量為2萬噸TNT。1959年8月26日,“奈基-宙斯”的初級進(jìn)行了首次飛行試驗,但發(fā)射后不久就爆炸了,10月14日第二次試驗取得成功。該導(dǎo)彈短暫服役后于1960年退出現(xiàn)役,被更加強(qiáng)大的“奈基-宙斯B”所代替。

1957年8月和10月,蘇聯(lián)先后成功發(fā)射人類第一枚洲際彈道導(dǎo)彈和第一顆人造衛(wèi)星“斯普特尼1號”,此事極大震驚了美軍,陸軍立即啟動了新導(dǎo)彈的研發(fā),設(shè)計目標(biāo)為大氣層外攔截彈,200英里的射程限制被取消,該導(dǎo)彈命名為“奈基-宙斯B”。1960年4月28日,進(jìn)行了首次試射(僅有第一級),兩級導(dǎo)彈試驗于1961年夏進(jìn)行,9月在穆谷點(diǎn)海軍站進(jìn)行了首次三級試驗。

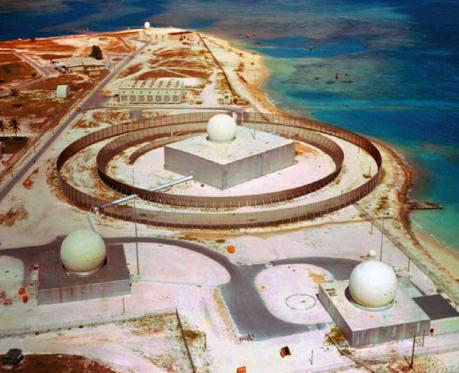

“奈基-宙斯B”為三級導(dǎo)彈,第一級與“奈基-宙斯”相同,第二級比助推火箭直徑稍小,第三級的助推火箭控制導(dǎo)彈在大氣層外飛行,另外第三級設(shè)置了小型噴嘴以利于在空間作戰(zhàn)時的控制。導(dǎo)彈長14.73米,直徑0.91米,翼展2.44米,射程400千米,最大作戰(zhàn)高度280千米,重量10.35噸,配備W50熱核彈頭,當(dāng)量達(dá)40萬噸TNT。1962年7月19日,從太平洋馬紹爾群島夸賈林環(huán)礁發(fā)射的一枚“奈基-宙斯B”導(dǎo)彈成功地攔截了一枚從加州范登堡空軍基地發(fā)射的“阿特拉斯”洲際彈道導(dǎo)彈的頭錐。“奈基-宙斯B”先后共進(jìn)行了13次攔截試驗,其中9次完全成功,3次部分成功,1次失敗。

然而,“奈基-宙斯B”的缺點(diǎn)也顯而易見:導(dǎo)彈速度慢,攔截的窗口時間短;雷達(dá)僅能追蹤一個目標(biāo)并且無法分辨真假彈頭;攔截器昂貴,一枚就達(dá)1百萬美元。基于此,美軍沒有將其投入服役,1963年終止了該項目。但是,它的研發(fā)為后續(xù)反導(dǎo)導(dǎo)彈的研發(fā)積累了寶貴數(shù)據(jù)。此后,美軍陸續(xù)研制并部署了“奈基-X”、“哨兵”、“衛(wèi)兵”等核反導(dǎo)系統(tǒng)。

1953年,蘇聯(lián)軍方要求財政支持反導(dǎo)研究,然而直到1956年8月17日正式研究才啟動。項目名稱為“系統(tǒng)A”,試驗導(dǎo)彈為V-1000,由火炬設(shè)計局設(shè)計,采用常規(guī)破片殺傷戰(zhàn)斗部,1960年11月24日成功進(jìn)行了首次攔截試驗,攔截了一枚SS-3(R-5)中程彈道導(dǎo)彈,但隨后的5次試驗均失敗,到1961年3月兩次攔截試驗成功。由于“系統(tǒng)A”性能不穩(wěn)定,并且只能對一個彈頭進(jìn)行攔截,其并沒有裝備部隊。

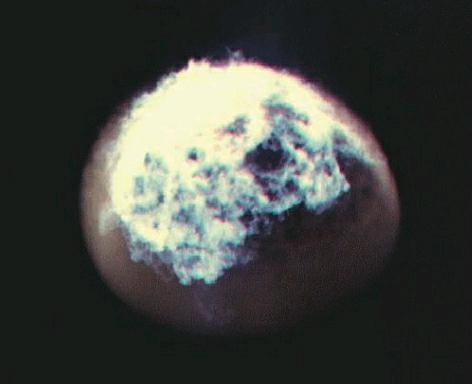

1956年12月蘇聯(lián)在塞米巴拉金斯克試驗場進(jìn)行了一次代號為“K”的核試驗,試驗結(jié)果證實(shí)用核彈頭代替破片殺傷彈頭可以顯著提高反導(dǎo)的效率。為保護(hù)莫斯科免遭彈道導(dǎo)彈的襲擊,1958年4月8日,蘇聯(lián)下令研發(fā)“橡皮套鞋”ABM-1核反導(dǎo)系統(tǒng)(蘇聯(lián)代號A-35),總體研制單位為OKB-30旗幟設(shè)計局,總設(shè)計師為格里高利·瓦西里耶維奇·齊森科,設(shè)計火力為32個導(dǎo)彈發(fā)射架。1960年,為有效應(yīng)對美國的“民兵2”和“泰坦2”洲際彈道導(dǎo)彈,該系統(tǒng)進(jìn)行了進(jìn)一步開發(fā)。1961年6月完成了A-35的概念設(shè)計方案,次年秋天該方案獲得批準(zhǔn)。1964年起在首都防空區(qū)部署,火力縮減到16個導(dǎo)彈發(fā)射架。1967年,A-35反導(dǎo)系統(tǒng)模型“阿爾丹河”在哈薩克斯坦的薩雷沙甘靶場進(jìn)入了試驗階段。1969年已在莫斯科周圍建起四座防御體系,每座防御體系包括2個相距4~7千米的發(fā)射陣地,每個發(fā)射陣地有8座導(dǎo)彈發(fā)射裝置、1部大型目標(biāo)跟蹤雷達(dá)以及2部導(dǎo)彈導(dǎo)引雷達(dá),共配備64枚導(dǎo)彈。這4座防御體系距離莫斯科中心136千米,面向西北呈半圓形排列,1972年6月正式投入使用。由于難以攔截分導(dǎo)式多彈頭導(dǎo)彈,1978年又推出了改進(jìn)型A-35M,可對付多彈頭導(dǎo)彈。

“橡皮套鞋”采用A-350導(dǎo)彈,該導(dǎo)彈由OKB-2格魯森火炬設(shè)計局設(shè)計,導(dǎo)彈有三級:第一級為固體助推器,具有4個噴管,實(shí)施推力矢量控制,燃燒時間為20秒;二、三級采用液體發(fā)動機(jī),導(dǎo)彈裝于運(yùn)輸筒內(nèi)。導(dǎo)彈長19.8米,直徑2.57米,翼展6米,重量32.7噸,射程350~640千米,極限射高320千米,速度4馬赫。該導(dǎo)彈主要利用核爆炸產(chǎn)生的中子來殺傷彈頭,初期試驗時核戰(zhàn)斗部使用的為低當(dāng)量核彈頭,后來為彌補(bǔ)雷達(dá)測角精度的不足,配備了一枚2~3百萬噸TNT當(dāng)量的熱核彈頭,核彈頭由車?yán)镅刨e斯克-70研究所研制,殺傷概率達(dá)93%。導(dǎo)彈采用無線電指令引信,由于攔截區(qū)域在大氣層外,故采用燃?xì)鈩恿刂啤?964年,紅場閱兵式上A-350導(dǎo)彈首次公開亮相。

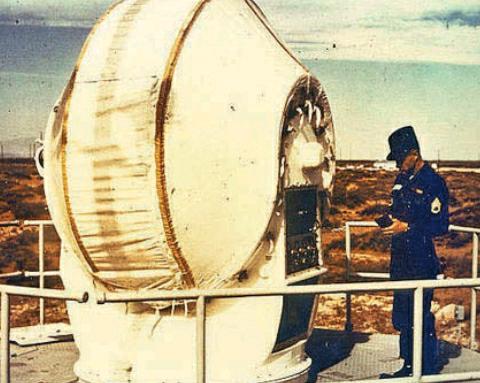

“橡皮套鞋”系統(tǒng)的目標(biāo)預(yù)警采用“雞籠”預(yù)警雷達(dá),最大作用距離達(dá)6 000千米,工作頻率150MHz。系統(tǒng)本身的目標(biāo)搜索雷達(dá)采用“狗窩”遠(yuǎn)程搜索雷達(dá),最大作用距離為2 800千米,工作頻率100MHz。目標(biāo)和導(dǎo)彈的精密跟蹤起初采用“三距離定位法”,后來改為單站跟蹤測量。

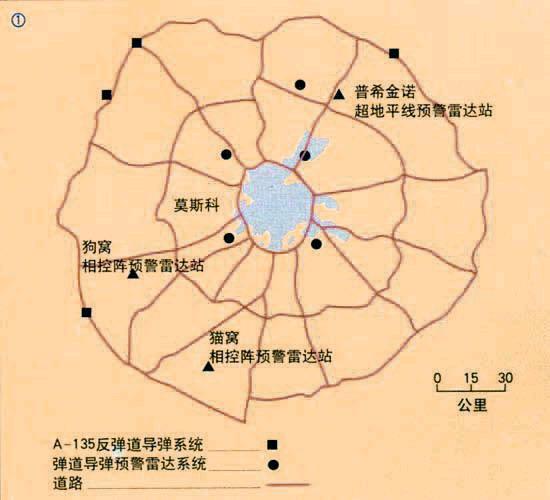

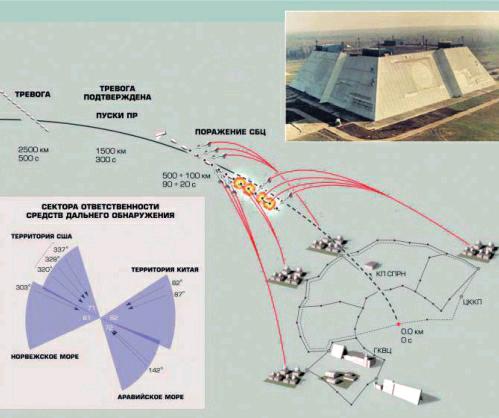

早在“橡皮套鞋”系統(tǒng)的研制階段,軍方就發(fā)現(xiàn)其方案的不足:只能進(jìn)行單梯隊攔截,即只采用大氣層外的高空攔截,不能在大氣層內(nèi)進(jìn)行二次攔截;系統(tǒng)對帶有誘餌和假彈頭的復(fù)雜目標(biāo)群識別能力較差;未采用相控陣?yán)走_(dá),對付多目標(biāo)的能力較差,一次僅能攔截6~8枚導(dǎo)彈。基于此,1969年蘇聯(lián)提出了第二代莫斯科反導(dǎo)防區(qū)的方案設(shè)想。1972年,美蘇簽訂反導(dǎo)條約后,蘇聯(lián)又對該方案進(jìn)行了調(diào)整。1975年6月蘇聯(lián)部長會議決定部署一種代號為A-135的新一代反彈道導(dǎo)彈系統(tǒng),由阿納托利·巴西斯托夫擔(dān)任總設(shè)計師。A-135于1989年完成靶場試驗宣布成軍,一共有7處發(fā)射基地,其中5處為新建造,兩處是由蘇聯(lián)第一代反導(dǎo)導(dǎo)彈“橡皮套鞋”發(fā)射陣地改建。1995年2月17日正式進(jìn)入警戒狀態(tài),開始戰(zhàn)備值班。系統(tǒng)建成時一共部署100枚攔截導(dǎo)彈,符合美蘇《反彈道導(dǎo)彈條約》中的規(guī)定。為避免遭到攻擊,攔截導(dǎo)彈都置于發(fā)射井中。

A-135反導(dǎo)系統(tǒng)裝備了兩種導(dǎo)彈系統(tǒng):一種是高超音速大氣層內(nèi)導(dǎo)彈攔截彈SH-08“瞪羚”導(dǎo)彈;另一種是大氣層外導(dǎo)彈攔截彈SH-11“蛇發(fā)女妖”導(dǎo)彈。兩種導(dǎo)彈均裝在標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)輸-發(fā)射筒內(nèi),采用地下井式發(fā)射,配備了特殊的速開井蓋,以便導(dǎo)彈迅速升空,采用無線電指令制導(dǎo)方式和引信。

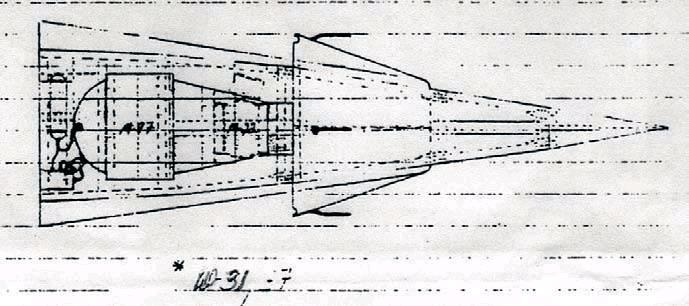

SH-08“瞪羚”導(dǎo)彈(蘇聯(lián)代號53T6)由“革新家”設(shè)計局研制。它是一種錐形單級導(dǎo)彈,帶有固體助推發(fā)動機(jī),通過氣動控制進(jìn)行機(jī)動,反應(yīng)速度極快,反應(yīng)時間僅需1秒。導(dǎo)彈長約10米,直徑1米,發(fā)射質(zhì)量10噸,有效射程為80千米,攔截高度10~40千米,最大速度達(dá)10馬赫,采用核戰(zhàn)斗部,威力為1萬噸TNT,采用無線電指令制導(dǎo)。該導(dǎo)彈部署在5個發(fā)射場,每個發(fā)射場配備12~16枚導(dǎo)彈,共有64枚。這些導(dǎo)彈每年都在薩雷沙甘測試場進(jìn)行測試。

SH-11“蛇發(fā)女妖”導(dǎo)彈(蘇聯(lián)代號51T6),由“火炬”設(shè)計局研制。它為“橡皮套鞋”的改進(jìn)型,是一種大型兩級導(dǎo)彈,長19.8米,直徑2.57米,發(fā)射質(zhì)量33噸,有效射程為350千米,采用核戰(zhàn)斗部,威力為1百萬噸TNT。導(dǎo)彈的一級發(fā)動機(jī)裝有固體推進(jìn)劑,用于導(dǎo)彈的快速加速。二級是液體火箭主發(fā)動機(jī),有一個單推力室和4臺微調(diào)發(fā)動機(jī)。這種固液配置可使二級發(fā)動機(jī)更容易控制,既保證了攔截末段有很高的能量,又可使推力有很好的可控性,從而提高了導(dǎo)彈的機(jī)動能力。該導(dǎo)彈部署在兩個原A-35M反導(dǎo)基地,共有36枚。如今,該導(dǎo)彈已經(jīng)退役。

A-135反導(dǎo)系統(tǒng)目標(biāo)預(yù)警采用預(yù)警衛(wèi)星和邊境雷達(dá),包括北方的摩爾曼斯克和伯朝拉、南方的巴爾哈什、東方的伊爾庫茨克等預(yù)警雷達(dá),它們均為遠(yuǎn)程相控陣?yán)走_(dá)。作戰(zhàn)時由“貓窩”相控陣?yán)走_(dá)進(jìn)行初始目標(biāo)識別,然后將目標(biāo)移交給Don-2NP雷達(dá)進(jìn)行末段跟蹤和攻擊。Don-2N雷達(dá)由總設(shè)計師V·K·斯洛卡設(shè)計,雷達(dá)呈尖塔型,為四面陣相控陣?yán)走_(dá),上部為指揮和控制設(shè)施,每個側(cè)面長152.4米,高36.6米,天線直徑16米,工作在厘米波段,覆蓋范圍為360度,其距離精度約為200米,角度和方位精度為0.02~0.04度。對于直徑5厘米的目標(biāo),其探測距離達(dá)600~1 000千米。該雷達(dá)位于莫斯科北部的普西金諾市,1987年建成,次年投入試運(yùn)行。

A-135系統(tǒng)由5K80P特別加固指揮所進(jìn)行協(xié)調(diào)指揮。該所直接與蘇聯(lián)國土防空軍總部聯(lián)系,接收各層彈道導(dǎo)彈預(yù)警網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)可提供預(yù)警并提示系統(tǒng)啟動。

蘇聯(lián)解體時,A-135系統(tǒng)尚未達(dá)到全部作戰(zhàn)能力。此后,俄羅斯繼續(xù)投入資金研制,在上世紀(jì)90年代初的幾年中勉強(qiáng)對付,以部分作戰(zhàn)能力投入使用。系統(tǒng)能自動發(fā)現(xiàn)目標(biāo),在假目標(biāo)背景中分辨出真彈頭,攔截和摧毀彈道導(dǎo)彈的彈頭,并保證來襲彈頭的核裝藥不引爆。俄羅斯曾用該系統(tǒng)在1999年、2002年和2006年進(jìn)行過三次攔截試驗(三次分別發(fā)射的是“瞪羚”、“蛇發(fā)女妖”和“瞪羚”導(dǎo)彈)。當(dāng)初采用核彈頭彌補(bǔ)了制導(dǎo)精度的不足,但是,攔截核彈頭的爆炸本身會給防御方的環(huán)境帶來很大危害,進(jìn)而影響到當(dāng)?shù)氐木用瘛S谑窃絹碓蕉嗟娜朔磳Σ渴鹧b有核彈頭的反導(dǎo)導(dǎo)彈系統(tǒng)。如今,SH-08“瞪羚”導(dǎo)彈已替換為常規(guī)戰(zhàn)斗部,SH-11“蛇發(fā)女妖”導(dǎo)彈則早已于2002~2003年間完全退役。