那些被鐘維興“繳械”了的攝影家們

顧錚

人物肖像是攝影的重要樣式,也是主要題材。中外攝影史上,通過對于人的觀察而獲得對于人性珠透徹洞見的肖像的佳作多多。肖像攝影家與他的對象之間的關系,非常復雜,可以說是一種力學關系。這個力學關系,處理起來因人而異。有的攝影家,能夠充分包容對象,在與對象的交流中促進對象的自信,積極捕捉其符合攝影家對于他的身份、業績與影響的認知與想象的表情。也有少數攝影家,在與對象的互動中,會與對象有某種精神上的對峙甚至對抗,通過激發對象的情緒來發掘其內心。不管拍攝者與被拍攝者是什么關系,優秀的肖像攝影家應該有能力鼓勵、激勵他的拍攝對象來充分、盡情地表演,以此展示其性格以及由此而呈現出來的豐富的人性。鐘維興在激發他要拍攝的攝影家面對照相機“起舞”這一點上顯然取得了成功。比如,他拍攝的視覺組合皮埃爾與吉爾的雙人肖像,不僅打動了我們的眼睛,也打動了我們的心靈。那段他們兩人攜手邁步的視頻,更是一曲動人的戀歌。這段視頻與照片告訴我們,身體會、而且一定會枯朽,但是,真摯的情感卻是不朽的。鐘維興的攝影,也證明了這一點。而作為當場激發了、也收納儲存了、同時也充分展示了這種人間摯愛的照片與視頻,同樣也會不朽。

攝影家是以觀看為職業的人。無論是作為報導者代公眾看,還是作為表現者為他個人看,他的觀看活動與實踐,決定了他的眼睛是一道特別的窗口,是一個精神能量交換的窗口。在攝影家的眼睛里面,既隱藏了他無數次觀看所累積的養料,也透射他本人的精神與氣質。因此,與作為被拍攝對象的攝影家的“他”這個同行的目光的對峙,也是一次肖像攝影家檢驗自身內心與個性的機會。在此對峙中,也有雙方心理上的協商與對話的發生。因此,肖像攝影是一種攝影者與被攝影者之間展開一種目光交流的過程,也是雙方將自己的眼光投注于對方,一定程度上是某種心理較量的過程,尤其是在對象個性強悍的場合下。一個比較極端的例子是加拿大攝影家約瑟夫·卡什拍攝英國首相邱吉爾。對于拍攝者鐘維興來說,這個拍攝計劃,既是對為攝影做出了重大貢獻的攝影家形象的記錄,也是對于他們的禮贊。但同時,這也是一個攝影家通過這樣的、對于同行的拍攝,來建立一種視覺認同的過程。在鐘維興所拍攝的所有這些攝影家身上,都有他的眼光投注,同時也有他自身的影子在。從某種意義上說,他與他們是融為一體的。這也是作為攝影家的一員的鐘維興為自己所屬的群體所做的群像。他以此定義了攝影家,也定義了攝影。

通過拍攝攝影家而展開的認同建構,并非是一種單向的活動。尤其是肖像攝影,肖像攝影家與對象的關系,在很大程度上決定了其認同建構過程的性質具有一種雙向性。就鐘維興來說,在他的對于這些攝影家的觀看中,他一定吸收了來自這些攝影家們的觀看世界的獨特眼光與對于攝影的熱情。來自他們的眼光與熱情也轉化為他的精神能量,并且通過他的拍攝活動再次投射于他們身上,也再次激發他們的精神活力。

觀看并非只是一種單純的生物行為,也是一種社會實踐,更是一種精神活動。在觀看中,人們彼此建立聯系與關系,也生產某種精神上的認同或否定。鐘維興的攝影家肖像,是在這么一個視線與精神能量的交往、交換的過程中完成。在肖像攝影中,優秀的攝影家是一種能動因素。具有能動性的攝影家會帶動與激發被拍攝對象的內心活動,據此可能捕捉到某些被拍攝對象自己都不曾經發現的內在。

鐘維興的這個肖像系列,是以攝影家為觀看與再現的對象、同時向我們提示攝影家為何的一個探索。他向我們發問的是,隱身于他們工作的照相機與他們拍攝的大量照片的背后的,是一些什么樣的人?從他已經拍攝的肖像來看,這些攝影家以及以攝影為手段展開藝術創作的藝術家們,光譜非常駁雜。他們當中,既有或許可說是傳統意義上的報導攝影家,如塞巴斯蒂奧·薩爾加多、約瑟夫·寇德卡、帕提克·扎克曼等,也有如羅伯特·弗蘭克、威廉·克萊因這樣的引發了現代攝影的方向轉換的攝影家﹔既有馬丁·帕爾這樣的代表了報導攝影的新取向的攝影家,也有杜安·邁克爾斯這樣的擴張攝影的敘事能力的攝影家﹔既有如拉爾夫·吉布森與森山大道這樣的操弄光影的攝影大家,也有像荒木經惟、細江英公這樣的在藝術表現與題材方面有獨特取徑的攝影家﹔既有貝爾納·弗孔這樣的開了后現代攝影之先河的觀念攝影家,也有維克·穆尼茨這樣的以照片拼貼的手法來主觀建構世界的藝術家﹔既有躋身于當代藝術之林的如身體藝術的先驅奧蘭,也有將攝影影像與公共藝術結合起來的新銳藝術家JR。

我無法在這里一一舉出鐘維興拍攝的攝影家與藝術家的名字。但從上述名字,我們已經可以看出他所涵括的攝影家的豐富性。而這種豐富性,也體現了攝影家鐘維興本人對于攝影的理解與認識。通過這樣的極具多樣性的拍攝,鐘維興也展示了他心目中的當代攝影的樣貌。可以這么說,這將是一部由攝影家的面孔所構成的當代攝影圖譜。我相信,隨著時間的展開,這個名單還會不斷加長,其構成只會越來越豐富多彩。也因此,當代攝影的面目也會被以這樣的方式呈現得更為豐富。當然,我也期待隨著拍攝的進一步展開,鐘維興所運用的攝影語言也將日趨豐富。

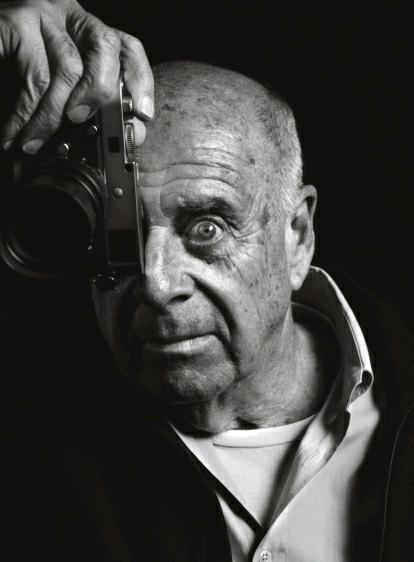

攝影家這個職業決定了攝影家的鏡頭一般不會對準自己。在他們工作時,他們的眼前總有一樣東西擋在那里。那當然是一臺照相機。盡管隨著數碼攝影的誕生,人們把持照相機的姿勢有所變化,但沒有改變的是,他仍然得用眼睛關注取景框內的影像以決定拍攝時機以及構圖。因此,攝影家們的面部形象,從某種程度上說是不完整的。這種形象的不完整性,其實也符合攝影家這個職業的工作要求。因為攝影家的主要工作是看他人與他人的社會活動與實踐,看他身周圍的外部世界與現實,而不是讓他自己成為這個他本來要以視覺的方式轉達給他人的現實中的被關注者甚至是表演者。雖然會有一些攝影家抑制不住地企圖通過表演性的拍攝,來讓自己獲得他人的關注。但這樣的攝影家從工作倫理上來講,也許并不適合這個職業。至少我這么認為。

攝影家的工作性質決定了他們從來不是走到前臺的人。而鐘維興的對于歐美日本的攝影家們的集中觀看,讓這些一直站在照相機與攝影機背后的人,拋開手中的照相機,走到我們面前來,接受人們的審視,也向人們投射他們的目光。這些本身已經具有了光影魅力的攝影家肖像作品,在刻劃了攝影家的形象的同時,也以肖像作品本身所散發的氣息以及由這種氣息所形成的氣場,讓我們充分感受到了攝影家是一群什么樣的存在。雖然鐘維興的這個拍攝項目,以光影的塑造為這些已經或者可能走進藝術萬神殿的人們的神話又增添了神話色彩,但至少,他們的形象之披露,還是有助于我們了解攝影家這個神秘的而且也往往被神話化了的職業。

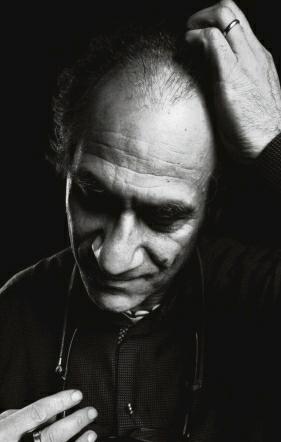

不少攝影家們都有自己認可的正式肖像。在這些照片里,他們往往舉著或抱著一個照相機。似乎非如此不足以表明他們的職業。與這樣的肖像照片不同,鐘維興拍攝的攝影家肖像中,他們手里都沒有了照相機。鐘維興沒有讓他們以手中的照相機來說明他們的職業。他們被鐘維興從他們的工作環境帶離出來,被他繳了械(照相機)。這可以認為是一個因此得以探索至少暫時(在拍攝時)不被職業工具所影響甚至綁架的人性的重要手法。也許,他們在此時與鐘維興達成了默契,同意在照片中有意識地去除證明他們的職業的外在特征,如照相機,攝影背心等。這似乎也對鐘維興的拍攝構成了一種考驗。對于鐘維興來說,如何尋找、發現與突出作為人的攝影家的存在感與個性成為了根本目標。在一個較為純粹的深色背景中,在離開了他們慣常借以克服不安與證明自身身份的工具的照相機后,這些攝影家們有可能以更為專注的眼光與全部精力來面對面前那個本來應該拿在他們手中的照相機以及這臺照相機后面的人,鐘維興。我覺得,在他們兩手空空時所展示出來的復雜的表情與性格,或許更接近他們作為人的本真。也因此,鐘維興眼中的這些攝影家,在這樣的時刻所展示出來的人性,或許更豐富也更復雜。當然,他們也都仍然散發出凜然不可侵犯的人格尊嚴。

19世紀法國攝影家納達爾以他的注重刻劃人物內在的肖像照片開拓了肖像攝影的新天地,也把它作為一種生意來做。他在進行名人肖像攝影時,發展出他獨有的風格。在這些深入對象內心的具有穿透力的肖像群中,他也給自己保留了一席之地。他拍攝了一張自拍照片。在這張照片里,他沒有把他與作為自己的生意工具與表現手段的照相機拍攝在一起。他擺出了一個沉思的姿勢。從某種意義上說,納達爾的這張給人深刻印象的肖像照片,其實是攝影家如何被作為人來呈現的原點。納達爾通過這張照片告訴所有那些看到這張照片的人,攝影家是思考者,是思想者,真正的攝影家并不在乎他手中的照相機會否被看見。作為一個人的攝影家,他首先要被人看到的是他的臉、姿勢、他的表情以及他的內心。他手里的工具,當然也可以成為肖像攝影的道具,但其實并不那么重要。今天,被鐘維興所拍攝的那些被他“繳械”了的攝影家們,其實也是被他作為回到了納達爾所開創的攝影家形象的原點的人來被嚴肅地呈現。