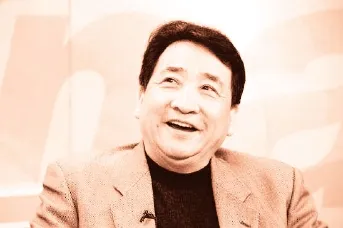

姜昆以笑養生

◎文/趙非一

姜昆以笑養生

◎文/趙非一

用“開懷大笑”享受生活,用“忙里偷閑”來保健養生。

平和心態,難得糊涂

姜昆出生于北京一個清苦的知識分子家庭,父親是小學老師。在母親的童謠聲中,姜昆對表演有了最初的概念。貧窮是他對童年的第一印象,當時全家僅靠父親微薄的工資維持生計。那時的少先隊員要穿白襯衫、藍褲子,但姜昆的褲子從來都不是藍色的,不是洗得發白了就是打著各色補丁。小時候他最大的夢想就是有天能穿上新的藍褲子。

盡管生活十分拮據,身為長子的他卻很懂事,牢記父親“吃得苦中苦,方為人上人”的教導,從來不在物質上向父母提要求,只有一次例外。小學三年級的時候,姜昆和同學們去景山少年宮玩,眼巴巴地盯著背著樂器進出少年宮的孩子。回到家姜昆對爸爸說:“我想考少年宮,長大了當演員。”爸爸卻犯了難,買一把小提琴要花兩個月的工資,就是買一根笛子,全家也得好幾天吃不上菜,所以只能拒絕了他的要求。但姜昆并沒有放棄,決定自力更生。北京的七月,正是太陽最毒的季節,姜昆光著膀子,在酸臭的西瓜皮堆里淘金般地撿瓜子。身邊是蒼蠅飛舞,頭頂是烈日當空,實在曬得受不了了,就撿一塊瓜皮扣在頭上。他的心里只有一個想法:撿得越多,離少年宮就越近。撿著撿著,突然一雙熟悉的舊膠鞋出現在面前,原來是爸爸。他抬頭喃喃道:“我想考少年宮,所以撿瓜子賣錢。”爸爸的眼角掛著淚水,良久才開口:“爸爸會想辦法的,不要去撿這些臟東西了,你看看你哪里還有學生樣,像個野孩子。”為了省錢,姜昆報考了少年宮的戲劇班。

小學畢業后,姜昆打算去考中國戲曲學校,結果到了門口,又被爸爸拉了回來,因為家里覺得“花十年也不一定能出名,文藝飯太難吃了”。考不了藝術院校,姜昆就立志自學成才。經過不懈的努力,姜昆14歲的時候終于在電影《白求恩》中客串了一個小八路,只有一個鏡頭,一句臺詞“洋大夫來了”。

年少生活的艱辛,養成了姜昆努力奮斗的性格,一路走來,他總是心態平和,姜昆深信:笑是最好的保健。他說:“人最怕的就是動心計、傷心。‘心’在人的生活中起著讓精神和身體相結合的支柱作用,所以‘心’必須要養。養就是別老操心、累心、動心計,就是喜,就是樂,就是沒心沒肺。做人得想得開,不能較真。做事認真,處世糊涂,瀟灑一點才能開心、健康。”

愛好運動,堅持鍛煉

1968年,17歲的姜昆主動響應上山下鄉的號召,成為首批離開北京奔赴北大荒的知青。在開往黑龍江生產建設兵團的列車上,他和剛認識的幾個青年組成了“列車宣傳隊”,盡情地表演起來,這吸引了一個姑娘的目光,她就是姜昆后來的妻子李靜民。

雖然身在環境惡劣的大山,但姜昆一直用歡樂感染著身邊的人。一次偶然的機會,姜昆聽到了馬季的《友誼頌》,領略到了相聲的魅力,就把平時給戰友們講的故事改編成相聲,從此與相聲結下了不解之緣。1972年,姜昆得知中央廣播文工團的相聲演員到兵團慰問演出,立刻坐火車趕往佳木斯,舞臺上演出的正是郝愛民和李文華,姜昆怎么也沒想到,日后會與李文華成為“忘年交”。回到駐地后,他滿腦子都是剛才聽到的相聲段子,就默寫了下來。在以后的日子里,姜昆以黑土地為舞臺,和出身相聲世家的師勝杰一起創作起相聲。

1976年是姜昆藝術生涯的一個轉折點。作為兵團的文藝骨干,他和師勝杰到北京參加全國曲藝調演。演出后的第二天晚上,姜昆突然被一個警察模樣的人攔下,那人二話不說就把他帶上了車。姜昆坐在車上越想越害怕,車上的人看出他的不安,笑道:“是馬季老師想見你。”來到馬季面前,他激動得話也說不出了,機械地回答著問題。“說相聲愿不愿意?”“愿意!”“到中央廣播說唱團說相聲愿不愿意?”“愿意!”調令下來了,離開的那天,姜昆和李靜民登記結婚了。

兵團的生活又苦又凍,問姜昆是怎么熬過來的,他笑笑說:“覺得苦了就說相聲自個兒樂樂,覺得凍了就踢球唄。”“那時候一副眼鏡20多塊錢,一腳凌空飛射就碎了,半個月工資沒了。后來就改打籃球,人家說我投籃不準,只能打后衛,因為我蹦得挺高,搶球還行。”姜昆說自己年輕時就很愛運動,現在雖然年紀大了,但還是每天堅持鍛煉。“上班的時候每天步行一小時,冬天能走到微微出汗,特別舒服;不上班的時候,就早晚繞著小區院子跑一跑,還能鍛煉意志。”

作息規律,均衡飲食

不知不覺間,和姜昆聊到了他已故的摯友侯耀文,他說自己最痛恨侯耀文不愛惜身體。“他(侯耀文)平時對身體太馬虎,作息極不規律,飲食也不正常,他常說自己舍不得睡覺,把時間浪費在睡覺上,虧得慌。”

經歷了好友的離開,姜昆現在愈發珍惜健康,尤為注重飲食規律和均衡營養。“現在很多老年人都吃素,但其實對那些靠素食來延緩衰老的人來說,選擇種子類的食物效果會更好,比如玉米、薏米、小米、高粱、豆類;還有埋進地里就能發芽的薯類,如紅薯、山藥、土豆、白蘿卜、胡蘿卜等。同樣體積的這些種子食物與蔬菜相比,營養價值要高得多。”

已過“耳順”之年的姜昆,現在一直踐行著用“開懷大笑”享受生活,用“忙里偷閑”來保健養生的理念。