讓綠色成為山西的美麗底色

——山西林業實施“六大工程”建設綠色山西

讓綠色成為山西的美麗底色

——山西林業實施“六大工程”建設綠色山西

十八大以來,山西林業堅持以生態文明理念統領工作全局,緊緊圍繞一個戰場打贏生態治理和脫貧攻堅兩場戰役,大力實施重點區域國土綠化、退耕還林、林業生態保護、林業產業提質增效、森林質量提升和林業扶貧攻堅六大工程,將建設綠水青山的過程變成讓農民增收致富的過程,實現了山西生態林業和民生林業的協調發展,展現了山西林業人深厚的民生情懷和強烈的責任擔當,生動詮釋了“綠水青山就是金山銀山”的重大戰略思想。

五年巨變,山西林業成就輝煌

——森林面積蓄積明顯增加。五年來,全省共完成營造林137.07萬公頃,森林覆蓋率達到20.5%,增速在全國領先,綠色發展的腳步越來越快,全省生態面貌發生根本性變化。

——城鄉人居環境明顯改善。五年來,共完成高速公路、國省道、旅游公路沿線主林帶建設3萬多千米,在交通沿線兩側第一山脊線以內綠化荒山12萬公頃,綠化村鎮1.2萬多個,采煤沉陷區、采空區造林5.33萬公頃,建成森林公園、濕地公園185個,創建命名林業生態縣42個。

——富民增收成效明顯提升。在大力發展傳統經濟林的同時,積極發展雙季槐、皂莢、油用牡丹等特色經濟林,每年新增6.67萬公頃,2016年,全省林業總產值達到490多億元。

——森林生態功能明顯增強。通過大力實施造林綠化,有效調節自然水源,每年輸入黃河的泥沙量由20世紀80年代初的3 700億千克減少到現在的2 700億千克,現有森林資源每年發揮的生態功能總價值為1 054億元。

五年努力,山西林業砥礪奮進

——黨政齊抓持續發力。山西省委、省政府高度重視林業生態建設,把林業產業作為富民強省的重要途徑。山西省每年26.67萬公頃營造林任務完成情況列入政府年度目標責任考核指標,“三加三不減”成為衡量各級政府林業工作力度的重要標尺。

——造管并舉提質增效。一是大力營造生態林。全面推行混交造林、闊葉樹造林、鄉土樹種造林等模式,推廣徑流林業、覆蓋林業、容器苗造林等先進實用技術。二是加速發展經濟林。一手抓傳統干果經濟林提質增效,一手抓特色經濟林擴容增量,積極拓展北部高寒地區經濟林樹種選擇范圍。三是嚴格管護現有林。大力實施天然林保護工程,全面加強林地管理,加強森林“三防”體系建設。

——緊密結合脫貧攻堅。在“一個戰場打贏脫貧與生態治理兩場攻堅戰”,在改善生態環境中造福百姓,在扶貧攻堅中發展林業。一是堅持造林綠化與貧困勞力參與相結合。全省共組建扶貧攻堅造林專業合作社2 926個,吸納建檔立卡貧困勞力6.2萬人。二是堅持退耕還林與農戶增收相結合,加大了新一輪退耕還林補助標準。三是堅持生態管護與貧困群眾就業增收相結合。國家生態護林員全部落實到36個國定貧困縣,將10 786名建檔立卡貧困人口就地就近轉化為生態護林員。四是堅持干果經濟林提質增效與農民穩定增收相結合,向貧困縣傾斜安排投資3億元,按每667平方米補助200元的標準連續扶持三年。五是堅持林業產業與農民長期增收相結合。科學規劃林業產業發展布局,大力開拓森林旅游、森林康養等新興生態產業。

——改革創新激發活力。全省集體林權制度改革持續深入,林地基本確權到戶。穩步鋪開林地經營權流轉、抵押貸款試點工作。全省國有林場改革扎實推進,主體改革任務全面完成,走在了全國前列。積極搭建融資平臺,與農發行山西分行簽署了戰略合作框架協議,為林業扶貧提供不低于150億元的授信,組建成立山西林業開發投資有限公司。深入推進隰縣、興縣、岢嵐等9個縣和九大林局試點工作,推行“企業+合作社+農民”的組織形式,鼓勵貧困群眾以林地經營權、林木所有權流轉和政府補助資金,入股家庭林場、合作社等合作經營組織,分享全產業鏈帶來的經濟收益。大力推進開發式造林、購買式造林、合作式造林、碳匯造林等新機制,市場主體參與造林的積極性全面迸發。

展望未來,山西林業前景廣闊

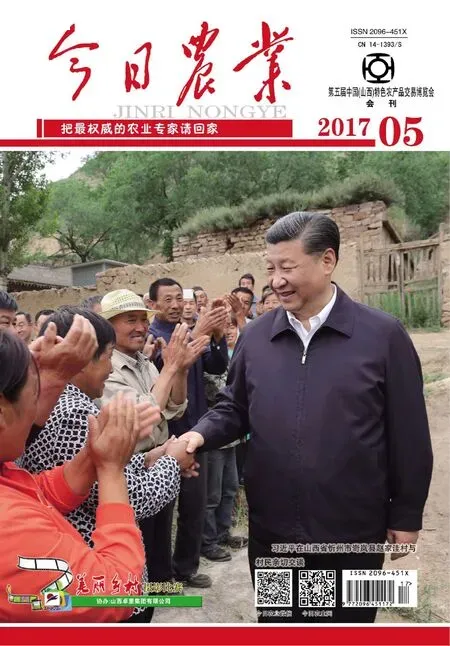

2017年6月21日-23日,習近平總書記在山西考察期間,充分肯定了山西省聯動實施退耕還林、荒山綠化、森林管護、經濟林提質增效、特色林產業五大項目,通過組建造林合作社幫助貧困群眾脫貧的思路和做法。展望新的征程,山西林業人將以習總書記視察山西的重要講話為指針,立足于林業在“塑造表里山河生態美好壯麗形象”中的基礎地位和在脫貧攻堅中的重要地位,在全省構建起穩定健康的森林生態系統,讓綠色成為美麗山西的底色,全面提升生態環境質量和綠色發展能力。

——準確把握山西林業的歷史方位,進一步理清林業發展的總體思路。今后一個時期,山西林業的總體思路是:明確兩個定位,確立三步走戰略,實現六大目標。明確兩個定位,就是在“塑造表里山河生態美好的壯麗形象”中林業處于基礎地位,在脫貧攻堅中林業處于重要地位。確立三步走戰略,就是經過努力奮斗,到2020年,森林覆蓋率達到23.5%以上,到2025年森林覆蓋率達到26%以上,再經過一段時間的努力到2035年左右,森林覆蓋率達到30%以上。實現六大目標,就是利用5~10年,呂梁山生態脆弱區現有宜林荒山85%以上基本得到綠化,25度以上的坡耕地基本實現退耕還林還草,水土流失得到有效遏制,使黃土地披上綠衣裳;恢復和保護好山西主要河流源頭和重要水源地的森林植被,使斷流的河水得到復流,維護好“母親河”和“華北水塔”;抓好太行山北部縱深和晉北、晉冀交界綠化,構筑京津冀生態屏障;整體提升通道沿線生態景觀,使公路通道變為綠色廊道;創建國家公園,建設森林城市和森林縣城,打造城郊森林公園,讓森林貼近城鎮,讓綠色貼近生活;著力精準提升森林質量,建立穩定健康的森林生態系統,使生態產品更加優質豐富,森林生態功能服務價值持續提高,林業產業對農民增收的貢獻率大幅提升,讓綠色成為美麗山西的底色。

——堅持不懈實施林業“六大工程”,大力建設普惠全省人民的綠水青山。大力推進重點區域國土綠化、退耕還林、林業產業增效、森林質量提升、林業生態保護、林業扶貧攻堅“六大工程”,繼續保持每年完成不少于26.67萬公頃營造林任務的建設速度。優先將造林任務安排布局在生態最為脆弱、群眾期待迫切的呂梁山生態脆弱區、環京津冀生態屏障區、重要水源地植被恢復區和交通沿線荒山綠化區四大重點區域,盡快突破生態脆弱現狀,全面筑牢護衛黃河“母親河”、維護“華北水塔”、守護首都北京的生態根基。重點推進新一輪退耕還林,“宜農則農、宜林則林、宜草則草、宜退則退”,爭取國家賦予山西實行“能退盡退、愿退全退、先退后調”的試點政策。全面強化森林資源保護,嚴格實行封山禁牧,推動林牧業協調發展。省級層面積極爭取立法,及早頒布《山西省封山禁牧條例》,以法律的形式確保林牧各得其所,相得益彰。認真實施 《山西省永久性生態公益林保護條例》,將373.33萬公頃永久性生態公益林作為全省人民生存發展的底線,及時組織劃定濕地保護紅線,適時啟動地方生態效益補償制度,與中央財政森林生態效益補償基金制度有機銜接,合理確定補償標準,分級落實資金來源。

——精準推進生態扶貧 “五個一批”,努力建設福澤貧困群眾的金山銀山。堅持把生態建設與脫貧攻堅更加緊密地結合起來,精準推進林業生態扶貧“五個一批”工作,以“法乎其上”的高標準,用繡花功夫抓實做細生態扶貧各項政策部署,讓更多貧困群眾實現脫貧增收奔小康。特別是完善和規范扶貧攻堅造林專業合作社運行機制,不斷拓展合作社功能作用,推動合作社由單純造林的勞務組織向全方位參與林業建設的新型經營主體轉型,做到年年有營生、四季有活干,讓合作社成為林業扶貧攻堅的重要載體。

——啟動實施“兩山”生態修復工程,努力建設踐行習總書記“兩山論”的示范區。堅持山水林田湖綜合治理、系統保護的理念,采取超常舉措,積極推進太行山、呂梁山生態修復工程。通過實施“兩山”生態修復工程,全面提升貧困地區生態承載力,建成一批生態經濟樣板區,努力將太行、呂梁山區建成踐行習近平總書記“兩山論”的示范區。

——持續深化林業改革創新考評機制,不斷凝聚推動綠色發展的正能量。進一步落實改革主體責任,統籌推進國有林場改革、集體林權制度改革和濕地保護修復制度建設三項改革。國有林場改革以市縣屬國有林場為重點,加快推進方案落地,確保年內定性、定編和財政保障到位。集體林權制度改革著力完善配套政策措施,推進“三權分置”試點,推廣林業資產性收益改革模式。抓緊建立健全生態文明框架下的林業綜合目標責任考核評價體系,充分體現宜林荒山綠化率、新造林面積和造林保存率等重要指標的導向作用,倡導樹立正確的發展觀、生態觀和政績觀,為全省推動形成綠色發展的生產方式和生活方式貢獻林業力量。