平波水面 狂瀾深藏

趙家新

我們生活的時代,不乏宣言與驚嘆號,不缺抒情與寫意的手段,然而,我們似乎又難以擺脫“言不由衷”“辭不達意”的缺憾。要清晰地傳遞這個世界的瞬間與永恒、生命的流動與愛戀、自然的真相與力量……,上天無疑更加厚愛詩者、歌者、舞者和畫家,只有他們,可以興、觀、群、怨,只有他們,可以縱橫、恣意,只有他們,可以揮灑、張揚。若能集詩、歌、舞、畫之精氣于一身者,定是一個能感知時代脈動與氣血運行的痛并快樂的人。

張虹,就是這樣一個人。

境遇與沖突:從“做好自己”到“匯入群體”

一個畫家,總要有一些與生俱來的氣質和飄忽不定的機緣。前者給了人駕馭色彩的可能,而后者則注定了畫風、畫境和畫魂。張虹成為水彩畫家就是一種冥冥之中的必然。

他是地道的廣西北海人。生于斯,長于斯,這一片獨特的海域,厚重的人文歷史、多民族文化的聚集,給了他特定的美學氣質和心靈乳養。這一座獨特的城市,地理環境、生活狀態、原生與外來、傳統與現代,又構成了他深刻的內心沖突。這一切在張虹的畫作中,都有著倔強的表達與呈現。他說:“我就是熱愛這片土地,我就是喜歡這片海。北海是個小城市,卻又有說不完的歷史,道不盡的文化。它的落后,被傳說裹挾,它的積淀,又被現代沖刷。這里物質與非物質的人類文化遺產,常常促使我要站在文明的高點去思考、去表達,這里傳統的與當下人們的生活,往往又讓我有一種搶救式的文化焦慮和個人力所不及的喟嘆。”

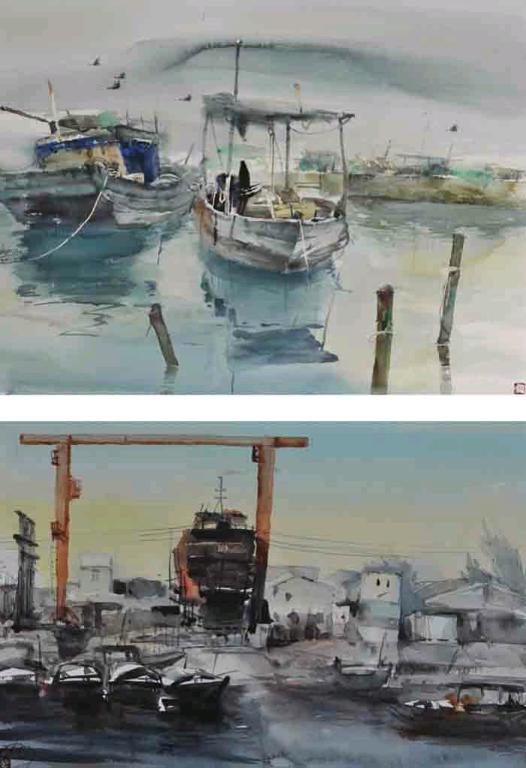

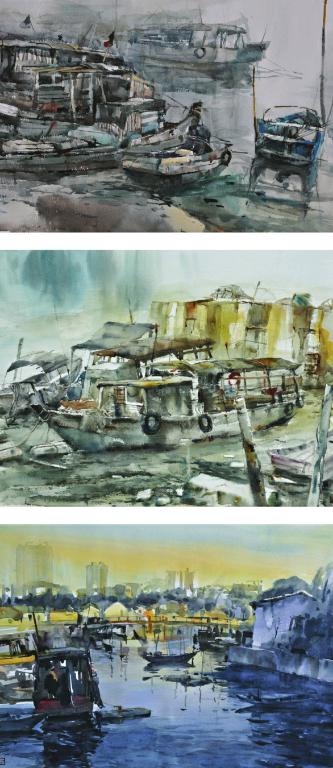

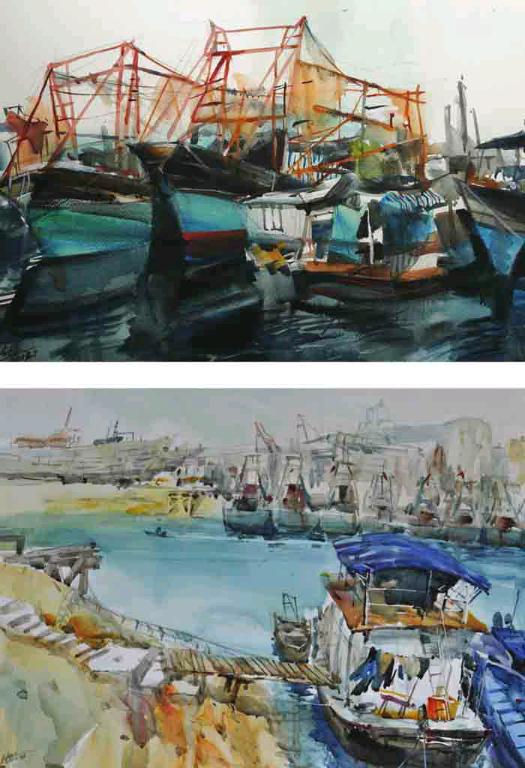

我明白張虹這種思考的力度和溫度。他通過水彩所要傳遞的是對北海風情、人物歷史、海天景色、疍家生活、城市崛起……這一切一切的文化觀照,是對北海的360°無死角的大寫意。從中,我們不難看出他對藝術生命歷程痛苦地自我雕塑的軌跡。

起初,他只想“做好自己”。畫家的氣質在于個性,個性的表達就是“做好自己”。追求個人風格的極致是藝術家無可挑剔的邏輯。張虹所執著的境界,是“大寫意北海”。通過“水”與“彩”的交融,承載“北海文化”,傳遞藝術價值。后來,他發現,無論自己如何隱忍堅持,無論自己怎樣傳承創新,要完成“大寫意北海”,憑一己之力都絕無可能。這一點,似乎也是北海水彩畫家逐漸明了的共識和不斷清晰的覺醒。

價值主張的趨同,形成了漓江畫派中“北部灣畫風”北海水彩畫家群。而張虹便是其中主動融入并激情引領的人物之一。這種集群式“整編”使北海水彩畫風生水起,在“大寫意北海”的旗幟下,各自發揮水彩的“畫語”,以融通古今,貫匯中西的技法,現代藝術創新轉型的表達,共同完成視覺符號藝術的盛宴。對此,張虹有“追求半生,一刻澄明”的欣喜,在他看來,北海水彩畫家群的形成,充滿了創作與表現的張力,北海寫意之“大”,其情可待!

唯美與唯理:從“雜取種種”到“萬法歸一”

以水調彩,清透迷離。水彩畫天生就具有唯美的基因。如果要形容,你可以用最柔婉的辭句:清雅、透明、輕快、純凈,如沐海風,如夢如幻,爽達神俊,濃淡相宜,如詩如歌,如舞如蹈。

張虹的水彩藝術美學思想首先源于對“水”的參悟,對“水性”的稔熟與醒透。他說,“早期,我也只把‘水看作是‘彩的溶媒,只在意它的融化、稀釋、散發、滲化、粘附等功能,后來,逐漸懂得通過水的流動性來表達自然天成的韻律美。但是,這一切僅能滿足我‘唯美的表意,現實生活中的茍且、痛苦、思索、掙扎、力量、希望等,卻無法自如地揮灑、宣泄。”這大抵就是“唯美”與“唯理”的沖突吧。“唯美”重在表現理想的情意,而“唯理”重在表達現實的哲思。

中國的傳統美學賦予了“水”獨特的審美價值。“水”除了它的稀釋、滲化等“物性”之外,還有它的“心性”。張虹說:“水是有靈性的,水是有情的,水是有神的。明了這些,才算是知水、識水、懂水,才能心來意往,要水得水。此時的水,才像摯友,像伴侶,知你,懂你。如此,才能達到你與水的合一。”從這種極富詩人情懷的表述中,我們分明感受到了張虹對“水”的摯愛,在他的水彩畫中,最為突出的就是“水”氣,是與“水”的對話和深情似水的表達。

水本無色,色卻最豐。張虹在美學上把“水”納入“彩”的那一刻,也正是他的畫境奔向巔峰的開始。所有的水彩畫家都能感受到水的流動性帶來的“不確定性”,也都享受這種隨意性帶來的快感。而在張虹筆下,水卻是歡快跳躍的精靈,是可以憑情控意的伴侶,在揮灑點染的每一時刻,都能百轉平回,直指本心。

對“水”的參悟,讓張虹找到了“萬法歸一”的門徑。“懂水才懂彩”,這是他常說的一句話。的確,一如中國的水墨畫,“懂水才懂墨”,“水”與“彩”之間,唯水之“魂”可與彩“神游”。在張虹的水彩畫里,你分明能感受到凈水、濁水、雨水、河水、湖水、海水、汗水、淚水。水色氤氳、氣霧蒸騰中,北海的“大”,被深情地寫意,“大”北海的未來,被激情地寫意。

能指與所指:從“自由創作”到“創作自由”

從索緒爾到羅蘭·巴爾特對符號的“能指”與“所指”都做出了界定和詮釋。“能指”是我們通過自己的感官所把握的符號的物質形式,“所指”是符號使用者對符號所涉及對象所形成的心理概念。繪畫作為一種特殊的“語言”,同樣可以放在結構主義的框架內加以評述。就水彩畫而言,其“能指”便是水、彩、工具、紙張,而其“所指”便是畫者內心的影像、情緒、心志、審美等。

由于“能指”與“所指”之間的關系是任意的,因而畫家可以通過“以水調彩”創作出無限寬廣的“有意味的形式”。這便是一種“自由創作”之境。張虹早期水彩畫便呈現出一派“自由創作”的景象。這與他的創作道路中實用主義精神一脈相承。張虹曾有三年在北海市西塘林場插隊的經歷,也曾在北海市園林處、北海工商銀行工作。上世紀80年代初開始在廣西藝術學院美術系裝潢專業就讀,開始鐘情于水彩畫。而后在南寧市師范學校執教,90年代初至今,在北海市群眾藝術館工作,任副館長,同時任北海美術家協會副主席,廣西美術家協會理事、水彩藝委會委員。身份的不斷轉換,增加了他的人生閱歷和對現實生活的多面感受。其畫作逐漸呈現出飽滿而流動的張力,充滿對一沙一石、一船一帆、一街一巷、一海一天的敬畏與虔誠。用他自己的話說:“逐漸把北海的典型符號作為精神的原鄉,理解了北海在歷史文化傳承中的斷裂之痛,對傳統文化與現代文明的撞擊也多了一份驚愕的警覺。”

由此,張虹的水彩藝術進入了佳境。其中美的趣味和價值主張也由“以水調彩”升轉為“以水馭彩”的高度,畫境“所指”也確切指向了“創作自由”。

如果說“自由創作”是一種隨心所欲的狀態,那么,“創作自由”則是一種更加宏大背景下的藝術約束。受約束的“自由”所負載的是一種歷史的責任感和文化的使命感。這種“創作自由”下的“個人的”才有可能是“民族的”,也才有可能是“世界的”。

“以水馭彩”的碩果,是“創作自由”的狂歡。從2010年以來,張虹“大寫意北海”的系列創作的發表和獲獎就非常清晰地體現了“創作自由”的威武。《豐收時節》《正午》《晚年》《歲月悠悠》在中國美術館參展,《陽光下》獲慶祝中國共產黨成立90周年作品展最高獎。《豐收時節》《南方漁歌》《等海》《曙光》分獲第二、四、五、九屆廣西“魅力北部灣”美術書法攝影作品展一等獎。《帆影》被中國美術館收藏等。

張虹說,他最大的心愿就是能用“水彩”記錄下北海這座城、這片海的歷史風景和人文精神。如果真的有一天實現了,那么,張虹的水彩畫系列和“北部灣畫風—北海水彩畫”應當是這座城、這片海的一張別樣的“名片”。

詩、歌、舞的精神,在張虹的畫中成為線條、成為色塊,成為浸潤開來的意境。觀其畫作,“平波水面,狂瀾深藏”最能貼切傳達出其風格的意旨。水色交融中,明明隱現著一位藝術家驛動的靈魂。

張虹

北海市群眾藝術館副館長,國家二級美術師,廣西美術家協會理事,廣西美術家協會水彩藝委會委員,北海市美術家協會副主席,北海職業學院文化與傳媒藝術設計專業建設指導委員會副主任。