潭玉溝銀多金屬礦床成礦特征及找礦方向淺析

龍 明

(河南省有色金屬地質礦產局第二地質大隊,鄭州 450016)

潭玉溝銀多金屬礦床成礦特征及找礦方向淺析

龍 明

(河南省有色金屬地質礦產局第二地質大隊,鄭州 450016)

潭玉溝銀多金屬礦區位于馬超營斷裂北側的豫西熊耳山金銀礦集區。區內主要斷裂為北東向的石鼻梁斷裂和焦園斷裂,礦區內礦化類型主要為銀(鉛)礦。目前已發現的含礦蝕變帶大多呈近東西向和北北西向,礦區內已發現的銀(鉛)礦主要集中分布于石鼻梁斷裂的西側。筆者在野外工作期間發現石鼻梁斷裂東邊有多條構造蝕變帶,地表有孔雀石化現象,石鼻梁斷裂是該區主要的容礦構造和導礦構造,所以石鼻梁斷裂及其東側的構造蝕變帶可作為該區下一步找礦的重點靶區。

銀多金屬礦床;地質特征;找礦方向;潭玉溝

1 區域地質背景

潭玉溝銀多金屬礦區位于河南省欒川縣潭頭鎮,大地構造處于華北地臺南緣,馬超營斷裂北側,熊耳山變質核雜巖中[1]。由于長期構造運動的影響,區域內形成了不同的巖石組合和構造類型,并伴有巖漿侵入,形成多種類型的巖漿巖,主要以燕山期巖漿活動為主,為成礦提供了有利的地質條件。區內地層可分為上、中、下3個構造層:晚太古代太華群中深變質巖基底巖系(綠巖建造);中元古代蓋層熊耳群淺變質火山巖系及管道口群濱-淺海相沉積建造;在中新生代伸展斷陷盆地內,發育有紅層碎屑沉積巖。其中太華群構成了克拉通的基底,熊耳群火山巖覆于其上并廣泛分布于豫西地區,二者是區內金銀鉛鉬礦床的主要含礦層位[2]。區域斷裂構造主要以北東和北西向為主,馬超營斷裂是區域內規模較大的斷裂,如圖1所示。

區域內中生代巖漿活動廣泛而強烈,具有多期次活動的特點,其形成主要集中于燕山期。燕山期巖漿活動多呈花崗巖基出露,部分為花崗巖株或中酸性巖脈,其中合峪、五丈山、花山等為區域內規模較大的花崗巖體(見圖1)。空間上,區內大多數金、銀多金屬礦床分布在燕山期花崗巖周圍或其中[3]。前人研究成果表明,區域內金、銀、鉛鋅成礦與中生代花崗巖有著密切的成因聯系[4-7]。

圖1 區域地質礦產簡圖

2 礦區地質特征

礦區內出露地層主要為中元古界官道口群高山河組、熊耳群雞蛋坪組和馬家河組。其走向大致為北西—南東向,傾向195°~240°,傾角28°~75°,雞蛋坪組和馬家河組分布在礦區北中部大面積范圍內,是區內的主要賦礦地層,中元古界官道口群高山河組在工作區南部邊緣有少量地層出露。礦區內暫未發現有巖漿巖出露。

礦區內斷裂、裂隙構造發育,褶皺構造不明顯,斷裂主要有北東和北西向斷裂兩組。北東向斷裂主要為石鼻梁斷裂和焦園斷裂,均為馬超營斷裂的次級斷裂。石鼻梁斷裂地表呈紅褐色,局部為淺黃色,在區內出露長度約3 km,斷裂寬80~150 m,傾向320°~350°,傾角65°~80°,帶內主要為構造角礫巖和構造蝕變巖,角礫成分主要為安山巖碎塊,礫徑大小0.5~3.5 cm,角礫由于受熱液蝕變多呈紅色、紅褐色,局部地段含石英較多,石英呈白色、灰白色,呈團塊狀或脈狀,石英脈寬一般3~15 cm。帶內主要為硅質膠結,巖石較為致密。蝕變主要有硅化、鉀長石化、綠泥石化、褐鐵礦化,地表局部有少量黃鐵礦化,經地表取樣分析,Ag(3~65.14)×10-6,Au(0.1~0.5)×10-6,Pb1.81%。此斷裂在區內規模較大,延伸遠,地表已有礦化顯示,目前研究程度較低,故具有較大的找礦前景。

3 成礦地質特征

3.1 含礦構造帶特征

礦區內共發現構造蝕變帶39條,前期地質勘查工作主要集中在S101、S102銀礦脈上,出露于熊耳群馬家河組和雞蛋坪組地層中,礦脈形態呈脈狀、似層狀。

3.1.1 S101銀礦脈

礦脈出露于礦區中東部,潭玉溝兩側,地表出露長度約2 000 m,厚度1.0~10.0 m,平均5.0 m,傾向325°~15°,傾角49°~68°,地表呈舒緩波狀。帶內主要為蝕變安山巖及構造蝕變巖,金屬礦化主要為輝銀礦化、褐鐵礦化,次為方鉛礦化、黃銅礦化。蝕變主要為硅化、綠泥石化、絹云母化。

3.1.2 S102銀礦脈

S102銀礦脈為S101礦脈的一個分枝礦脈,地表出露長約300 m,厚2.5 m,傾向336°~349°,傾角55°~67°,金屬礦化主要為輝銀礦化、褐鐵礦化,次為方鉛礦化、黃銅礦化。蝕變主要為硅化、綠泥石化、絹云母化。

3.2 礦體特征

區內銀礦體賦存于銀礦脈中,嚴格受構造帶的控制,形態呈脈狀、似層狀,產狀與構造蝕變帶基本一致,礦體與頂底板圍巖界限不清楚,需用化驗結果確定。礦體的頂底板圍巖為構造蝕變巖,間接頂底板為安山巖。礦體平均厚度2.24 m,厚度穩定。礦體礦石為含鉛鋅銀礦石,礦石成分主要為方鉛礦、輝銀礦,其次有黃鐵礦、閃鋅礦,銀平均品位為223.40×10-6,品位較均勻。

3.3 礦石質量

3.3.1 礦石礦物組成

根據化學分析和巖礦鑒定,礦石礦物、脈石礦物成分均較簡單,銀礦石中礦石礦物以方鉛礦、輝銀礦為主,其次有黃鐵礦、閃鋅礦、黃銅礦、黝銅礦及其氧化物等。脈石礦物以石英、長石、方解石、黑云母、絹云母、角閃石、高嶺石最為常見。銀主要以自然銀及銀的硫化物形式出現,輝銀礦為礦區內銀的最重要載體礦物。

3.3.2 銀的賦存狀態

根據對銀賦存狀態的研究可知,銀主要呈獨立礦物形態存在,其約占總銀的89%,少量分散于鉛礦物、鋅、銅的硫化物和脈石礦物中。

鉛礦物是銀的主要載體礦物,鉛以硫化物形式即方鉛礦產出為主,約占總鉛的75%,其次以碳酸鹽形式即白鉛礦產出。銀黝銅礦、輝銀礦、自然銀也主要分布在方鉛礦中。細粒方鉛礦中含銀量最高,而粗粒方鉛礦中含銀量較少。

3.3.3 礦石的化學組分

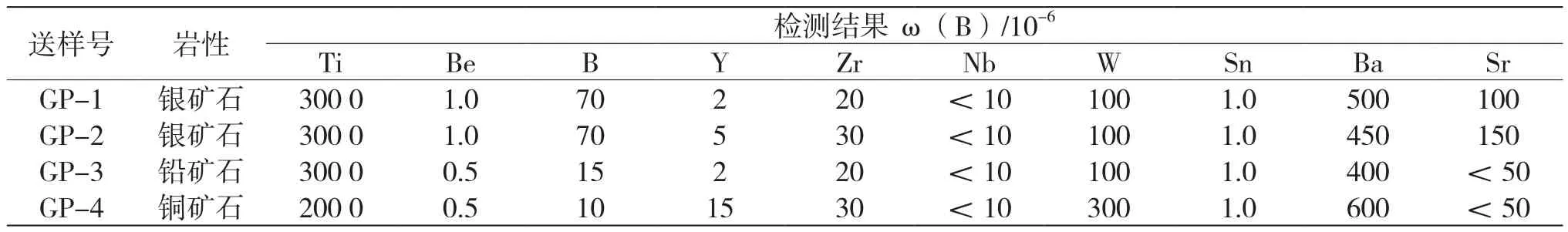

通過光譜分析和礦石組合分析,筆者發現礦石的成礦元素主要為Ag、Pb、Zn,Mn、Ti,其中含少量的Cu,其他元素在礦石中含量均不高:銀礦石主要有用成分為Ag,伴生的有益組分有Pb、Zn、Au等。氧化物有MgO、CaO、SiO2、K2O、Na2O等。詳細數據如表1、表2和表3所示[8]。

表1 礦區組合分析結果

表2 礦區光譜分析結果一

表3 礦區光譜分析結果二

鉛礦石主要有用組分為Pb、Zn,其次有Ag、Au、Sn、S、Fe等;銅礦石主要有用組分為Cu,其次有Mn、Ti、W、Ni、V、Fe、Sn、S等;氧化物有SiO2、Al2O3、CaO、MgO、Na2O 等。

3.3.4 礦石結構、構造

(1)礦石結構。礦區內礦石結構按結晶形態可分為半自形粒狀結構、他形粒狀結構,按照賦存形式又分為包裹結構、填隙結構、交代殘余結構、交代溶蝕結構及壓碎結構等。

(2)礦石構造。礦區內礦石的構造以脈狀-網脈狀、角礫狀為主,其次為塊狀、團塊狀、條帶狀、浸染狀、鱗片狀等構造。

3.4 礦化蝕變

礦區內主要蝕變類型有:硅化、鉀長石化、綠泥石化、絹云母化、高嶺石化等。與銀礦礦化關系密切的有鉀化、硅化和方鉛礦化;與金礦礦化有關的礦化主要有黃鐵礦化(褐鐵礦化),次為黃銅礦化、方鉛礦化等,局部見有孔雀石化。

4 找礦標志及找礦方向

4.1 找礦標志

石鼻梁斷裂帶是本區規模最大的區域斷裂構造,沿斷裂帶與礦化關系密切的鉀長石化、硅化廣泛發育,并大量產出石英脈,表現出多期次活動的特點。因礦體產出位置大部分在該斷裂的上下盤次級斷裂中,因此人們過去認為石鼻梁斷裂為導礦斷裂。2013年,人們在該斷裂上發現了礦化信息——取到了銀品位65.14×10-6、鉛品位2.95%的樣品,這至少說明該構造的某個活動期次是賦礦的。因此,要重新認識和評價該斷裂構造,對其開展系統的地質工作,除在礦化較好地段地表通過施工槽探進行揭露外,深部要開展少量的鉆探進行驗證,如見礦情況好時則進行系統控制,則有望有意外的收獲。野外工作時,人們可將民采硐、地表斷裂構造帶及圍巖蝕變作為主要找礦標志。

4.2 進一步明確找礦方向

筆者在野外工作期間發現石鼻梁斷裂的東部含有多條構造蝕變帶,地表呈淺黃色、黃褐色,在區內出露長度約100~300 m,帶寬0.2~4.0 m,傾向206°~302°,傾角40°~67°,帶內主要為構造蝕變巖,局部地段可見呈團塊狀或細脈狀分布的石英,石英主要呈白色、灰白色。蝕變主要有硅化、鉀長石化、褐鐵礦化,地表局部可見有少量黃鐵礦化、方鉛礦化及孔雀石化,經地表取樣分析Ag32×10-6,目前該區域研究程度較低,其中有多處化探Pb異常區,故該區域可作為下一步找礦方向。

1 王志光,張錄星.熊耳山變質核雜巖構造研究及找礦進展[J].礦產勘查,1999,(6):388-392.

2 郭保健,李永峰,王志光,等.熊耳山Au-Ag-Pb-Mo礦集區成礦模式與找礦方向[J].地質與勘探,2005,41(5):43-47.

3 郭克劍,許令兵,劉國華.豫西潭玉溝銀多金屬礦地質特征與勘查評價[J].礦產勘查,2015,6(6):725-731.

4 劉紅櫻,胡受奚,周順之.豫西馬超營斷裂帶的控巖控礦作用研究[J].礦床地質,1998,17(1):70-81.

5 王長明,鄧 軍,張壽庭.河南熊耳山地區花山花崗巖與金礦化的關系[J].現代地質,2006,20(2):315-321.

6 劉國華,許令兵.河南栗子溝金-銀(鉛)礦成礦特征及找礦方向[J].礦產勘查,2012,3(3):325-329.

7 王志光,崔 亳,徐孟羅,等.華北地塊南緣地質構造演化與成礦[M].北京:冶金工業出版社,1997.

8 河南省有色金屬地質礦產局第二地質大隊.河南省欒川縣潭玉溝銀礦詳查報告[R].平頂山:河南省有色金屬地質礦產局第二地質大隊,2009.

The Mineralization Characteristics and Prospecting of the Tanyugou Silver Polymetallic Deposit

Long Ming

(No.2 Geological Team Under Henan Provincial Geological Bureau of Non-ferrous Metals and Mineral Resource, Zhengzhou 450016,China)

The Tanyugou silver polymetallic deposit is located in the north of Ma Chaoying fault in western Mt.Xiong’er gold and silver concertrating area. The main fault zones in the area are the Shibiliang fault zone and the Jiaoyuan fault zone,trending of NE. The mineralization type in the mining area is mainly silver (lead) mine. Most of the mineralized alteration zones have been found can be divided into two groups, near east-west group and NNW group, and the silver (lead)mine which have been found in the mining area are mainly distributed in the west side of the Shibiliang fault.During the field work, the author found that there are many structural alteration zones in the east of the Shibiliang fault, and the surface was found to have the malachite petrochemical phenomenon.The Shibiliang fault is the main ore-depositing structure and ore-transmitting structure in this area, Therefore ,the Shibiliang falut zone and the structural alteration zones in the east of Shibiliang falut can be used as the key target for the next prospecting in this area.

silver polymetallic deposit; geological characteristic; prospecting direction; Tanyugou

P618.52

A

1008-9500(2017)09-0127-04

2017-07-16

龍明(1989-),男,安徽舒城人,助理工程師,從事地質勘察工作。