小城鎮與新農村融合發展

—— 黔南州特色小城鎮發展見聞錄

文_當代貴州全媒體記者 / 呂躍 袁航 王法

小城鎮與新農村融合發展

—— 黔南州特色小城鎮發展見聞錄

文_當代貴州全媒體記者 / 呂躍 袁航 王法

惠水縣好花紅鎮好風光。(好花紅鎮黨政辦公室供圖)

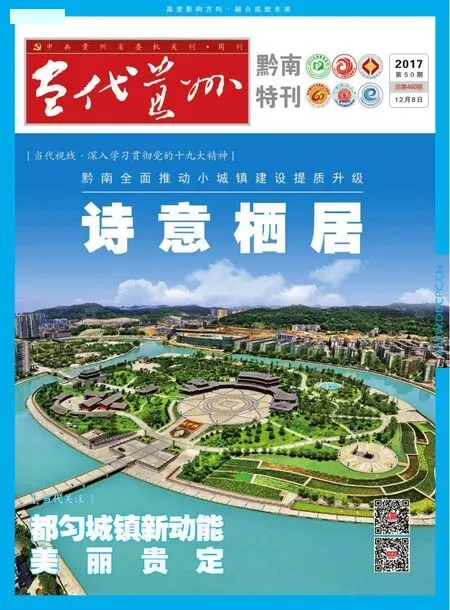

黔南州堅持特色小城鎮、功能小城鎮與新農村建設融合發展,有效推動全域旅游、文化傳承、鄉村振興、脫貧攻堅不斷取得新成果,助推全州同步小康創建。

小城鎮建設是同步小康創建的重要內容,是消除城鄉二元結構的重要途徑。黔南州堅持特色小城鎮、功能小城鎮與新農村建設融合發展,堅持政策先導、規劃引領、產業支撐、建管并重,建成了惠水好花紅、甕安猴場、荔波甲良、福泉牛場等一批功能不同、各具特色的小城鎮,有效推動全州全域旅游、文化傳承、鄉村振興、脫貧攻堅不斷取得新成果,助推全州同步小康創建。

好花紅鎮:漣江河畔歌養心

“越來越多的人因為‘好花紅’三個字來到這里。”惠水縣好花紅鎮副鎮長羅家勝告訴記者:“我們抓好民族特色文化傳承和弘揚,保護和恢復了以好花紅村為中心的布依村寨建筑群。正在建設的‘好花紅’音樂小鎮,創建‘好花紅’民族文化中心,將會提升‘好花紅’品牌的感染力。”

為唱響“好花紅”旅游品牌,好花紅鎮堅持舉辦“好花紅”藝術節、“好花紅”民歌節、“金錢橘”采摘節等。創作了數字電影《好花紅》、歌曲《想漣江》等一批優秀的民族文藝作品,堅定了好花紅民族文化自覺和自信。

以好花紅AAA級景區為核心,好花紅鎮將景區規劃與百鳥河數字小鎮、天坑喀斯特地質公園、青河蘋果采摘園和漁梁河國家濕地公園四個景區連為一體,交互展現自然、民俗、文化、農耕、傳統和時尚元素,共同打造集觀光體驗、主題度假、生態游樂、郊野休閑為一體的精品旅游線,構建“一核四區”的全域旅游發展格局。

“唱響好花紅民族絢歌,奮力打造民族地區創新示范區,在小城鎮建設過程中,我們將城鎮發展與文化傳承相結合,在建設中融入傳統文化元素,形成好花紅城鎮化獨特的風景線。”羅家勝說。

好花紅鎮的小城鎮建設中,恢復和保護了布依村寨建筑群。位于好花紅村輝巖寨的中華布依第一堂屋,修建于清道光年間,整棟建筑結構為典型的布依族“桿欄式”,里面陳列著布依族的紡織、刺繡、服飾、爐灶、生產工具及生活用具等。如今,這里已是游客最喜歡的景點之一。

作為貴州100個示范小城鎮之一,在村莊風貌建設上,好花紅鎮把布依族民居特色作為鎮村建設的主要基調,確定了“黑瓦、白墻、灰邊、挑檐”為主的好花紅村布依寨房屋風貌建設風格,投入6000余萬元進行改建。

結合布依寨歷史道路風格和旅游發展需要,好花紅鎮確定了“木棧、石板巷道”及“白改黑”“白改彩”為道路改造風格,投入3000萬余元,完成 “小康路”改造建設。依托好花紅村真山真水,投入5000萬元,完成村寨文體廣場、文化長廊、風雨橋、景觀花卉等“小康寨”項目建設。

按照“一片花、一條河、一首歌、一條街、一個業態”的思路,好花紅鎮打造了核心面積為300畝的“桔香花海”,開發“漣江河”,唱響“好花紅歌”,新建“電子商務街”,發展大數據產業。構建起“互聯網+”電子商務體系,走出一條以鄉村旅游產業和農村電子商務帶動的小城鎮發展之路。

好花紅的旅游日漸紅火,惠水縣庖湯農家樂餐館老板王科國感受深刻。2007年初,王科國的農家樂開業。“生意慘淡!”王科國用了這四個字形容當時的情境。飯店開了關,關了又開,王科國的農家樂斷斷續續地維持著。隨著小城鎮建設的推進,當地旅游業風生水起。王科國的生意現在越來越好了。

2013年開始,好花紅鎮加快小城鎮建設的步伐,以好花紅村為核心,大力發展鄉村旅游,當年完成投資7050萬元。此后,好花紅鎮的小城鎮建設投資年年增長,2014年完成投資超過3.8億元,2015年投資超過4.5億元,2016年完成投資超5.8億元,2017年預計投資將突破6億元。

與此同時,好花紅的鄉村旅游經濟也水漲船高。發展農家樂45家,農家民宿11家;新增微型企業149戶,來好花紅旅游游客月均達15萬人次,旅游總收入突破3億元。王科國的農家樂年收入也保持在30萬元以上。

串點成線、連線成片,好花紅鎮建成集農耕體驗、康體養生、休閑度假于一體的鄉村旅游線路,帶動了旅游經濟的繁榮。依托旅游聚集的人氣,好花紅村中涌現出一批土特產店、布依族手工藝品店、民族酒吧、休閑吧、小吃店、特色餐廳等,服務承載能力不斷增強,產生了良好的鄉村休閑旅游效應。

猴場鎮:文化興鎮添魅力

“奢香夫人行居”“宋欽故居”“傅玉書故居”“草塘安撫司署”“牂牁古治”“紅軍干部團休養連舊址”……行走甕安猴場鎮,一

處處人文景觀透過古色古香的青磚灰瓦,向人們訴說著千年文明古鎮重煥生機的故事。

在草塘晴雨雙面大戲樓前,60多歲的申先富正在過戲癮。他說,“作為一名戲癡,得戲臺如此,夫復何求!”

草塘晴雨雙面大戲樓占地2158平方米,建筑面積達4650平方米,投資8000余萬元。

“晴雨雙面大戲樓的重建,不僅豎起當地的地標性建筑,更是猴場對歷史的重新審視和文化興鎮的具體實踐。”猴場鎮黨委書記宋鵬認為,大戲樓的搭建,折射出猴場的巨變。

為展現草塘千年古邑的厚重歷史文化,提升旅游檔次,甕安立足打造秀甲黔中的精品旅游勝地這一目標,將城鎮建設與打造旅游名鎮有機結合,全面展開了草塘古邑區的建設。

鎮長朱仕祥告訴記者,甕安縣投入20多億元建成草塘雙面大戲樓、進士樓、旗山書院等一批復古建筑,修復了傅玉書故居、猴場會議會址、毛澤東行居等一批歷史文化建筑,新建了猴場會議陳列館,草塘“十二塘”建設也正如火如荼地推進中。

如今的草塘已成功擠入“全省100個重點旅游景區”、全省“十佳特色旅游城鎮景區”,并榮獲“中國最具文化遺產旅游目的地”“貴州旅游最具公眾影響力十大品牌”等稱號。

古邑區內正在恢復建設的項目還包括內閣中書第、黔山進士樓、湖廣會館、土司衙門等。雖然功能不同,但整體建設風格統一,不論是建筑、道路、街景、雕塑,還是顏色,都凸顯了猴場古鎮的歷史文化特色。

面對如此豐富的多元文化,如何把這些文化挖掘體現出來,一直是猴場在思考的問題。

宋鵬表示,猴場鎮提出“康養福地·健康小鎮”的發展定位,希望把所有的文化串成項鏈,用文化特征來體現文化魅力。

“文化的影響力和滲透力是持續的。文化是旅游產業發展的靈魂,沒有文化的城鎮是蒼白的,在猴場的打造過程中,我們深入挖掘文化內涵,支撐特色小鎮發展,用文化做旅游,以旅游帶動發展。”宋鵬說。

記者了解到,猴場圍繞古邑核心區,按照“秦漢、盛唐、土司、明清、紅色、田園”六大記憶,啟動建設猴場“十二塘”,打造了紅色記憶、千畝荷花、盛唐櫻園、十里銀杏景區等項目,實現了“春看花、夏賞荷、秋觀杏、冬泡湯”的全景旅游模式。

龍里群眾在蓮花濕地公園、“美麗鄉村”示范點壩上村休閑游玩。(潘希來/攝)

與此同時,土司文化、商賈文化、歷史人文、紅色文化、龍獅文化在這片熱土持續綻放著光輝,繁榮的文化為其增添了無窮的魅力,吸引著八方來客。

在宋欽客棧,明清風格的房間裝飾的古色古香,從山東來猴場旅游的游客汪樹濱告訴記者:“到酒店有種穿越的感覺。”

宋欽客棧經理楊坤坤介紹,酒店以草塘歷史人物命名,明朝年間,宋欽官至貴州宣慰使司同知。“我們希望把現代與古代結合,打造具有文化底蘊的鄉村民宿,讓游客在享受酒店服務的同時,了解到草塘更多的歷史文化。”楊坤坤說。

通過深挖文化魅力,猴場的旅游業實現較快發展。2017年以來全鎮共接待游客200萬人次,實現旅游收入近7億元。全鎮酒店由2012年的15家增加到50家,餐飲業從50家增加到300多家。

甲良鎮:村鎮聯動產業驅動

布依族“六月六”歌節、七夕斗牛節,黔南“避暑山莊”、大米之鄉、斗牛之鄉、全國文化先進鎮……

如果把這些關鍵詞加在一起,很多生活在黔南的人就會知道,這說的是蓬勃發展中的甲良鎮。整潔寬敞的街道,一片片場地平整的廣場、一排排拔地而起的住房、一個個錯落有致的小區,甲良正以昂揚向上的姿態闊步前行。

“以地生財、產城互動、鎮村統籌,甲良推進城鎮化建設有一套明確的思路。”甲良鎮黨委書記陸景冀說,這些年來,甲良小城鎮面積迅速擴大,吸聚能力明顯增強,外來人口不斷增加,城鎮經濟日益繁榮。

陸景冀向記者介紹了一組數據:五年來,甲良鎮累計實施“8+X”項目102個;鎮區面積由0.3平方公里拓展到現在的1.2平方公里,集鎮人口從原來的2500人增加到現在的9800余人,城鎮化率達到了47.2%。

“產城互動,培育特色鮮明的產業形態,是我們小城鎮繁榮的基礎。”陸景冀表示,通過產城互動,農旅、工旅融合,化解了小城鎮發展空心化的問題。

甲良鎮組織實施10個村鎮村聯動建設,鎮村聯動覆蓋率達66.67%。立足于農旅融合,培育了陽鳳大米、梅桃毛尖茶、甲良干香辣等一批獨具特色的現代農業旅游產品,扶持了一批鄉村農家樂和鄉村旅館,甲良美麗鄉村特色產業正在逐步發展壯大。

在大力扶持茶葉、辣椒、大米等傳統種植產業的同時,甲良鎮茶葉擴大種植至3500畝、引進精品提子種植1500畝、楊梅500畝、藍梅200畝、血桃250畝,發展牛、羊、豬等傳統養殖業和肉兔、梅花鹿、竹鼠等特種養殖業基地80個,發展種養殖合作社65個,初步形成高效特色農業旅游觀光體驗園區。

“作為一個小鎮,我們已經具備了很完整的產業形態。”陸景冀說,甲良鎮大力發展返鄉創業產業園,啟動甲良產業園建設,目前完成規劃設計,正在開展勘察、征地等工作,已成功引進茶葉加工廠、有機化肥廠、木材加工廠等6家企業入駐。

今年初,甲良鎮入選了國家《西部大開發“十三五”規劃》百座特色小城鎮旅游休閑型城鎮。自然風光美麗、旅游資源豐富、民族文化獨特,成為甲良鎮培育旅游產業的天然資源。早在2015年,甲良成功申報兩張國家級旅游名片:黃江河國家級濕地公園和中國傳統村落者呂(石磊)古寨。

融入荔波縣“全域旅游”規劃,甲良鎮以“騎行甲良·漫游甲良”為理念,以黃江河沿岸風景線為主體,整合開發沿線田園風光、傳統村落、景區景點等旅游資源,著力打造“騎行甲良”旅游環線。

依托甲良濃厚的布依族、水族等少數民族文化,扶持土布手工、銀飾加工等小型加工作坊,培育布依土布、水族服飾、刺繡、銀飾等少數民族文化產品,著力挖掘開發民族文化旅游產業。

立足“以農促旅、以旅促農、旅農結合”思路,著重推動旅游產品結構和品牌升級,通過注冊陽鳳大米、甲良辣椒、梅桃毛尖等一批地方獨具特色的產品地理商標,培育甲良提子、藍莓、刺梨等一批農特旅游產品,旅游衍生品產業不斷壯大發展。

“我們要把甲良打造成休閑宜居小鎮。”陸景冀說,甲良投資8億多元,實施了市政道路改造、甲良中心敬老院、甲良斗牛文化園、思凡谷等45個鎮區基礎設施和公共服務設施建設項目。

在公用設施方面,鋪設雨污分流管道23公里,建成市民廣場7座;建成垃圾轉運站1座;建成污水處理廠1座,日處理規模達900噸;建成了供水能力達1300噸/天的水廠1座,鎮區自來水系統實現全覆蓋。

牛場鎮:改革發展走新路

荔波甲良,打年糕成為旅游“風景眼”。(覃敬念/攝)

“以前辦證需要到處跑,費時又費力,現在在這里所有問題都能一次解決,太方便了。”正在福泉市牛場鎮社區綜合服務中心辦事的張先生對記者說。

2014年9月,牛場鎮正式成為行政事權下放試點,共承接上下級各類行政事權和服務事項481項,開設27個窗口集中辦公,采取“一印多模”方式,提供審批、代辦、咨詢等便民服務,有效打通服務群眾的“最后一公里”。

牛場鎮境內擁有著名的“堵滸翰林文化”和“闊龍水花燈文化”等資源。牛場鎮鎮長劉剛說,牛場鎮城鎮功能日益完善,2004年被評為全國重點鎮,2012年被列為貴州省100個示范小城鎮之一,2014年再次被評為全國重點鎮。

據了解,牛場鎮總投資約3.03億元,12個示范小城鎮建設項目持續推進。城鎮雕塑、城鎮綠化、城鎮管理智能化規范化、城鎮綜合監控平臺、牛場第二幼兒園、河道綜合治理工程、牛場鎮高速匝道口山體公園、高速匝道口—板板堰道路、公安大樓、高速公路沿線村莊立面整治、易地扶貧搬遷就業產業園、磷康大道綜合整治項目等項目已建設完工。

黔南州副州長文永生(左三)深入鄉鎮了解城鎮建設情況。(黔南州城鄉建設和規劃委員會辦公室供圖)

結合“雙創”工作,牛場鎮堅持開展“多彩貴州文明行動”,凈化、亮化、序化城鎮環境。加強城鎮綜合執法建設,實施綜合行政執法改革,將行政綜合執法分局與鎮綜合執法室人力物力整合辦公,強化城鎮管理力量。將“打非治違”常態化,在推進城鎮建設的同時,不斷加大控違拆違力度,建立健全鎮、村(居)、組三級聯動控違巡查機制,積極引導規范農村建房。不斷推進城鎮管理法治化、市場化、精細化和數字化水平,城鎮建設的質量和形象不斷提升。

在牛場鎮,易地扶貧搬遷安置區項目也是工作亮點之一。

牛場鎮將易地扶貧搬遷安置區選址規劃納入城鎮建設總體規劃之中均衡布局,把安置小區建在位于交通出行便利、生態環境良好的牛場鎮新區、東環路南段兩側,避免小區邊緣化。

“說句真心話,剛開始叫我們搬家到牛場的時候,心里很不愿意,在山旮旯里住慣了,總是擔心離開土地搬到鎮里后該怎么活?到這里后才發現,這個家搬得值,搬得安逸。”11月1日,記者在牛場鎮易地扶貧搬遷安置小區采訪,從石板寨搬遷到安置小區居住的尚龍琴高興地對記者說。

“在城鎮里生活,哪個都想住在好地段。對于易地扶貧搬遷群眾,這種愿望更為強烈。我們以人為本,讓利于民,把安置區建在好地段,確保群眾愿意搬遷,搬了能住下來,不僅搬得高興,也要住得高興。”劉剛告訴記者。

易地扶貧搬遷,群眾最擔心的是離開自己賴以生存的土地,到城鎮里生活沒保障、后續怎么生存等問題。

牛場鎮在規劃設計安置房時,將臨街一二層設計為商業店面,面向社會公開拍賣或招租,獲取收入用于降低安置房建設成本和解決小區物業管理費用。園區與入住的各類企業簽訂勞務輸出輸入協議,為搬遷對象提供就業崗位,由搬遷對象、企業雙向選擇合適的崗位。

針對部分群眾對希望到田地里勞作的想法,牛場鎮結合實際需求,建立“微田園”,為45歲以上的搬遷對象或低保戶提供一塊田地種植蔬菜,確保能滿足他們的基本生活要求,確保了搬遷群眾后顧無憂,生活開心。目前該鎮已建立“微田園”1個,流轉土地80畝。

牛場鎮易地扶貧搬遷安置區項目總投資2.84億元,新建住房25棟1067套,配套建設商鋪、幼兒園、管理用房、綠化、生活設施等,規劃安置1252戶5068人。

(責任編輯 / 岳振)