創新引領發展 科技驅動中國

在黨的十九大報告中,“科技”一詞的提及次數達17次之多,成為報告高頻詞之一。更引人注目的是,報告還列舉了一系列的重大科技成果,如:天宮、蛟龍、天眼、悟空、墨子、大飛機等。可以說,十八大以來的五年,是中國科技發展極不平凡的五年,伴隨著黨和國家事業的快速發展,我國科技實力實現歷史性跨越,在國際舞臺上大放異彩,發出中國科技最強音。

“慢跑者”到“領跑者”的華麗轉變

如果說科學技術是第一生產力,那么創新則是科學技術的靈魂。十八大以來的五年,中國科技人把“創新”二字深刻地抒寫在祖國的神州大地上。從黨中央把創新擺在五大發展理念之首到大眾創業萬眾創新的蓬勃開展;從全球創新指數排名從2012年的第34位躍升至2017年的第22位;從創新驅動是什么、創新驅動為什么、創新驅動抓什么等重大理論到一大批戰略高科技 創新成果不斷刷新人們的認知。可以說,今天的中國科技人,擁有比以往任何時候都更加充足的創新底氣和更加強大的創新自信。而充足底氣和強大自信的背后源于黨和國家對創新發展的極度重視、源于中國科技的巨大成就和堅實根基、源于當今中國人對創新前所未有的渴望和追求。那在過去的五年,我國有哪些重大科技成果問世了呢?讓我們一一去了解。

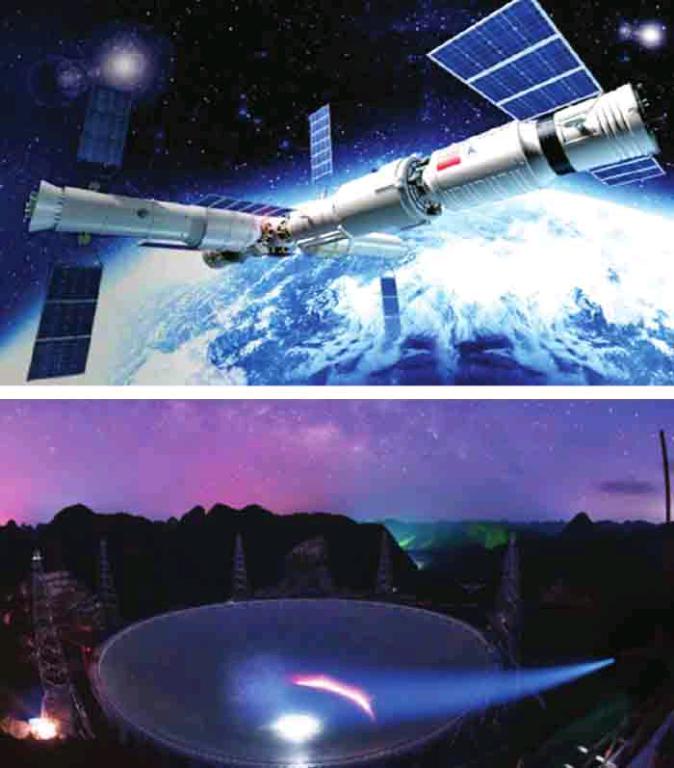

天宮:在神話故事中,天宮本是神仙居住的宮殿,但在現實生活中,天宮里可沒有神仙,只有中國宇航員。

早在2011年,天宮一號就已進入太空,是我國第一個目標飛行器和空間實驗室,而后,天宮二號接過接力棒,升上太空,它接待了兩批訪客——神舟十一號載人飛船和天舟一號貨運飛船。

未來,我國將在天宮二號的基礎上建立“真正的天宮”——空間站。

天眼:在貴州的大山深處,坐落著一個江湖人士稱之為“天眼”的500米口徑球面射電望遠鏡(FAST),它有著與《西游記》中二郎神的第三只眼睛一樣的功能——看得遠。從理論上來說,它能看到137億光年以外的電磁信號。

蛟龍:蛟龍原本是神話傳說中的一種能使洪水泛濫的一種龍,而如今的蛟龍則被中國科學家賦予了深海探礦、海底高精度地形測量、可疑物探測與捕獲、深海生物考察等使命。它是由我國自行設計、自主集成研制的載人潛水器。早在2012年,它就在馬里亞納海溝成功下潛至7062米海底,刷新了作業型載人潛水器的世界記錄。

悟空:2015年年底發射升空的“悟空”暗物質粒子探測衛星,同樣擁有探明“虛空”的本領。它在太空中開展高能電子及高能伽馬射線探測任務,探尋暗物質存在的證據,研究暗物質特性與空間分布規律。它的“火眼金睛”,能夠找尋和分辨暗物質粒子湮滅或衰變后留下的痕跡。

墨子:2016年8月,“墨子號”發射,它是全球首顆量子科學實驗衛星。墨子號的主要科學目標是星地高速量子密鑰分發實驗,在此基礎上實驗廣域量子密鑰網絡,以期空間量子通信實用化;它還在太空中分發糾纏光子,實驗量子隱形傳態,并檢驗空間尺度的量子力學完備性。

“墨子號”的實驗成果,為構建覆蓋全球的量子保密通信網絡奠定了可靠的技術基礎。

……

這一系列上天入地的大國重器無不反映出,今天的中國,依靠科技創新已實現從“慢跑者”的角色變身為“領跑者”,在國際舞臺上大放異彩。

踏上新起點 開啟新征程

習近平總書記在黨的十九大報告中提出,創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐。這一科學論斷不僅賦予了科技工作在新時代里的新任務、新征程,同時也給科技工作者指明了前進方向,明確了戰略任務,提出了新的要求。

站在新的歷史起點上的科技工作者應如何為建設世界科技強國、實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻自己的力量呢?從黨的十九大報告中我們也許可以找到方向。

堅持創新驅動為引領:十九大

報告強調要堅定實施創新驅動發展戰略。自黨的十八大以來,在創新驅動發展戰略的引領下,中國的科技發展取得了諸多成就。從神舟飛天到嫦娥奔月;從蛟龍入水到高鐵飛馳;從悟空探測到墨子加密,十八大以來的五年,新技術、新成果加速轉化,新模式、新業態不斷涌現,創新千帆盡舉,有力地引領著中國經濟航船破浪前行。

縱觀世界歷史發展,每一次創新都帶來了革命性的變化,可以說,人類的每一次進步都是一個創新的過程。從縱向來看,500年來,世界經濟中心幾度遷移,背后的重要力量就是創新。科技創新在哪里興起,發展動力就在哪里迸發,發展制高點和經濟競爭力就轉向哪里,現代化高潮就興起在哪里。經濟強國無一例外都是創新強國。從橫向來看,進入21世紀以來,新一輪科技革命和產業變革孕育興起,世界主要國家爭相尋找科技創新的突破口,搶占未來發展先機。激烈競爭中,惟創新者進,惟創新者強,惟創新者勝。

堅持人才儲備戰略:黨的十九

大報告提出,培養造就一大批具有國際水平的戰略科技人才、科技領軍人才、青年科技人才和高水平創新團隊。從第一次工業革命讓人類進入蒸汽時代開始到21世紀的今天,人才在推動產業變革、促進生產力發展等方面始終扮演著不可或缺的重要角色。

當今世界,各國之間的科技競爭歸根結底還是人才的競爭,人才是第一資源,在科技創新中居于首要地位,是最關鍵的創新。國家在《“十三五”國家科技創新規劃》明確提出,加快培育集聚創新型人才隊伍。科技部也出臺專門的《科技人才規劃》,該規劃從人才選撥使用機制到人才評價激勵機制;從人才流動配送機制到人才服務保障機制做出了全面、細致的部署,明確了發展的目標和重點任務,這為科技人才培養指明了前進方向,繪制了宏偉的科技人才發展藍圖。

強化知識產權的保護:十九大報告指出,建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系,加強對中小企業創新的支持,促進科技成果轉化。倡導創新文化,強化知識產權創造、保護、運用。這為知識產權工作指明了方向,是做好知識產權工作的根本遵循和行動指南。以下幾點值得注意。

一要強化知識產權創造。要瞄準世界科技前沿,加強關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新,為提升知識產權質量提供源頭活水。要堅持質量第一、效益優先,深入實施專利質量提升工程,努力推動知識產權創造由多向優、由大到強轉變。

二要強化知識產權保護。保護是知識產權工作的核心。要認真推進知識產權嚴保護、大保護、快保護、同保護各項工作,積極構建依法嚴格保護知識產權的良好環境。特別是要從完善知識產權保護法律法規、提高知識產權審查質量效率、加強新興領域和業態知識產權保護、加大對侵權違法行為的懲治力度、提升社會公眾知識產權意識等多個方面著手,推動知識產權保護從不斷加強向全面從嚴轉變。

三要強化知識產權運用。要堅持“三管齊下”,推進知識產權運用從單一效益向綜合效益轉變。持續深化知識產權權益分配改革,構建科學合理的權益分配機制,從根本上調動單位和發明人實施成果轉化的積極性和主動性。同時,建立健全知識產權運營平臺體系,為知識產權的轉移轉化、收購托管、交易流轉、質押融資、分析評議等提供好平臺支撐,促進知識產權的綜合運用。此外,要面向實體經濟,通過實施專利導航工程、組建產業知識產權聯盟等措施,大力促進知識產權密集型產業發展,提高產品供給水平,滿足人民日益增長的美好生活需要。

以市場需求為導向 加快科技成果轉化:十九大報告指出,建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系,加強對中小企業創新的支持,促進科技成果轉化。科技成果轉化的過程,實質就是產業升級和經濟提升的過程。近代以來,每次科技創新的重要突破和創造性應用,都會帶來新工具與新方法的出現,從而帶動人類發展方式的變革。

從蒸汽機、發電機、原子能和計算機等的發明、改良到投入使用,我們不難發現,一項科技發明能否促進產業升級和經濟提升的首要條件往往不是它的問世時間,更多的是取決于科技成果向現實生產力轉化的效率,這是實現科技與經濟緊密結合的關鍵環節,也是科技發展的最終目的。(編輯/起點)