客運快速路與貨運干道交叉節點的方案設計

李明睿

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市200092)

客運快速路與貨運干道交叉節點的方案設計

李明睿

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市200092)

無錫市江海西路是規劃中心城區與西部新城銜接的重要客運快速通道。在城郊惠山區段,江海西路沿線與S342省道、錫宜高速公路無錫西互通、錢威路三條間距較近的橫向干道相交。在江海西路快速化改造工程設計中,該區段客貨交通組織較為復雜,江海西路作為客運快速路與貨運占較大比例的橫向干道形成三處互通立交轉換節點。基于不同的貨運交通組織方式,設計了兩個總體方案與對應的立交節點方案進行優缺點比較。方案一考慮主線服務于客運,貨車在各節點處通過地面道路或路網繞行;方案二考慮在該區段增設集散車道兼顧客、貨運進行節點交通轉換。通過對這種典型案例的分析,總結了客運快速路與貨運干道交叉節點的方案設計要點。

客運快速路;貨運干道;交通組織;節點方案設計

1 項目概況

1.1 工程概述

現狀江海西路是無錫市西北片區東西走向的公路通道,主要服務于過境貨運交通與沿線的客、貨運交通出行。隨著無錫市城鎮化進程的加速,江海西路規劃調整為城市快速路(城區向西輻射的唯一快速路)。其快速化改造將會加強中心城區與西部錫西新城、洛社片區的溝通,還可以將過境高速(錫宜高速)和市區內環連接起來,從而實現錫宜一體化的規劃目標。

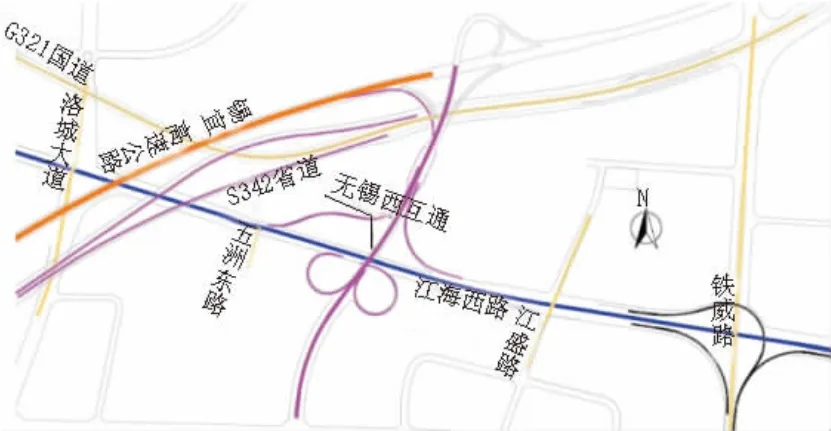

江海西路快速化改造工程,西起洛社新開河,東至鳳翔立交(內環),全長約8.8 km。其工程地理位置如圖1所示。

圖1 工程地理位置示意圖

1.2 主要功能定位、規模

江海西路快速化改造主線為高架快速路標準,設計時速80 km/h,以中長距離客運交通為主,兼顧區域內部交通;輔路為城市主干路標準,設計時速50 km/h,以區域內部客運、貨運交通為主,兼顧慢行交通[1]。

根據對惠山區段快速化改造后的交通流量預測,并結合現狀道路及周邊用地實際,江海西路標準段的規模定為主線高架雙向6車道、地面輔道雙向6車道。其標準斷面如圖2所示。

圖2 江海西路標準斷面(單位:m)

2 惠山段主要橫向干道現狀情況

江海西路惠山區段的主體工程西起洛城大道,東至錢威路立交,總長約1950 m。該區段內江海西路與一系列重要橫向干道交叉,平均間距620 m。惠山區段沿線橫向道路如圖3所示。

該區段由西向東的主要橫向干道現狀基本情況如下:

圖3 惠山區段主要橫向道路及立交情況

(1)洛城大道:城市主干路,雙向6車道,與江海西路平面交叉。

(2)錫宜高速:雙向4車道高速公路,跨線橋上跨現狀江海西路。

(3)S342省道:一級公路,主線為雙向4車道高架上跨現狀江海西路,形成立體交叉(不互通)。

(4)無錫西互通:收費廣場位于江海西路北側,設直行匝道橋(C匝道橋)上跨現狀江海西路,另設4條路基匝道使現狀江海西路各個方向與收費站銜接。

(5)錢威路:城市主干路,主線雙向4車道高架橋上跨現狀江海西路,設3條轉向匝道與江海西路地面銜接,主線高架允許貨車通行。地面輔路為雙向4車道,與江海西路平交。

上述各橫向道路中,錢威路、西互通、S342省道現狀的貨車比例高達14%~18%,占整體交通流量的比重較大。由于江海西路快速化改造后,主線高架為客運專用通道,與這些橫向貨運干道交叉時,如何考慮貨車的轉向交通組織,同時保證客運交通在這些節點能與江海西路主線快速轉換,成為該區段工程總體方案設計的主要難點。

3 快速路與橫向干道的銜接節點方案

江海西路主線高架快速化后,與橫向道路的銜接方案主要從以下兩個方面考慮:首先,從交通功能的角度出發,根據城市與區域規劃滿足主要交通方向的快速轉換;其次,在利用既有的匝道或橋梁構筑物的基礎上,結合既有用地條件,考慮節點立交方案。

3.1 快速路與無錫西互通、S342省道的銜接

無錫西互通是無錫中心城區與外省市銜接的重要出入口,江海西路快速化改造的主要目標之一就是實現中心城區(內環)與高速入口的快速銜接。因此,無錫西互通節點考慮全互通立交的方案滿足江海西路主線與西互通收費廣場各個方向交通的快速轉換。

S342省道上跨現狀江海西路立體交叉,向西南方向為錫西新城。江海西路主線高架快速化后,考慮強化無錫中心城區與西南方向錫西新城之間的快速化銜接。在該處節點,江海西路與S342南向為主要交通方向,形成互通銜接。

考慮到無錫西互通與S342省道間距較近(約500 m),在該處設計為組合立交的型式,如圖4所示。主線高架上跨S342省道與西互通的現狀跨線匝道橋,設一對定向匝道(NW、EN匝道)和一對迂回匝道(NE、W N匝道),與西互通銜接,同時將西互通現狀收費廣場北移,以便于匝道布置。主線與S342之間也通過一對定向匝道銜接,滿足主線與西南方向的快速轉換。該區段江海西路主線北側匝道出入口間距過近,通過設置剪刀差的匝道布置型式在主線先出后入,并在兩根匝道之間設置聯絡匝道,使西互通廣場出來的車輛可以直接上S342省道(僅南向),從而使江海西路在S342—西互通段形成一個整體的組合立交。

圖4 主線快速路與錢威路立交銜接方案

3.2 快速路與錢威路立交的銜接

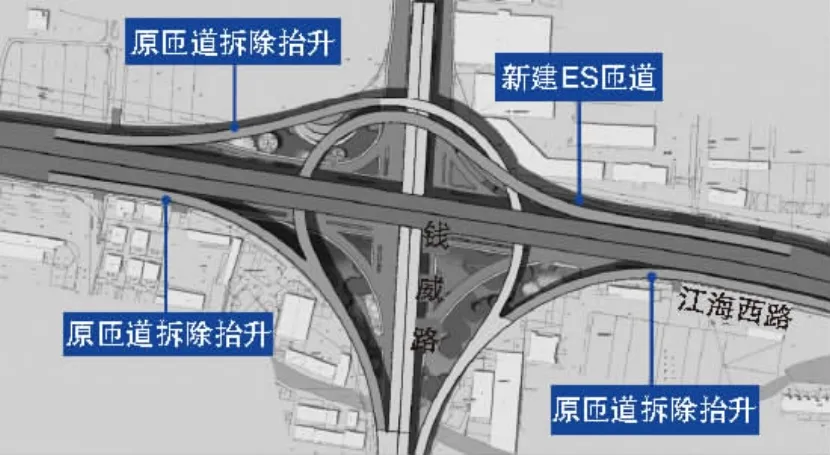

錢威路現狀在江海西路以南為高架+地面輔道的型式,上跨現狀江海西路后落地。因此,考慮江海西路快速化改造以后,主線上跨現狀錢威路高架,改造抬升錢威路立交現有的匝道,使江海西路主線高架與錢威路高架形成互通立交,并補充西向南匝道,使原錢威路高架上由南向北的車輛可與江海西路主線快速轉換,如圖5所示。

圖5 主線快速路與錢威路立交銜接方案

3.3 快速路與地面道路的銜接

江海西路快速化改造后,不僅涉及主線與3個主要節點之間快速轉換,也需要考慮主線高架快速路與地面輔路的銜接,合理設置上下匝道。

上下匝道位置的設置需要考慮以下幾個因素:

首先,明確主要服務對象。在惠山區段內,西側的洛城大道是重要的南北向干道,沿線居民與商業區較多,因此上下匝道的布置應盡可能考慮服務于洛城大道。

其次,在該區段內,錢威路立交與西互通S342的組合立交出入主線匝道間距較近,因此上下匝道的設置要與轉向匝道的出入口協調,滿足主線出入、匝道分合流的間距要求。同時,在剪刀差等匝道交叉復雜的位置滿足縱斷面高程及凈空的設計要求。

第三,上下匝道設置位置要與整個區域客貨運的交通組織方案相匹配。不同的客貨運交通組織方式對上下匝道要求的位置也各不相同。

綜上,該區段內上下匝道的布置與設計需要考慮的因素較多,具體布置方案與交通組織方式相關。

4 總體設計方案一

4.1 設計思路

江海西路快速化改造的服務對象定位為長距離客運交通,地面輔道服務于沿線客運及所有貨運。方案一考慮快速化改造后,主路為客運交通,在各橫向干道節點處可以通過互通立交快速轉換。貨運交通在節點處通過地面輔路平交口或周邊路網進行轉換。各節點處進入江海西路主線的立交匝道需要禁貨。

該設計思路確保了客運交通在該區域內各個方向之間的快速轉換。由于出入口較近,主線高架設輔助車道以滿足交織需要。貨運交通組織則完全通過地面完成,與現狀貨車在該區段的運行線路一致。

4.2 工程方案

方案一在S342—西互通的組合立交型式如圖5所示。

(1)主線高架客運交通組織

主線由東向西設置右轉EN匝道進入西互通,由西向東將原W N苜蓿葉匝道抬升與主線銜接;西互通往城區方向設左轉迂回專用NE匝道,往洛社方向設右轉NW匝道。同時,主線設一對匝道與S342省道銜接。北側在西互通以西設下匝道,南側在西互通以東設上匝道,均主要服務于西側主干路——洛南大道。

(2)地面輔路客、貨運交通組織

市區方向來的地面車輛通過地面右轉輔道進西互通;洛社方向來的地面車輛通過跨線橋下的地面平交口左轉進入西互通。西互通出來的車輛通過地面輔路右轉向洛社方向,通過現狀上跨江海西路匝道橋及西側苜蓿葉匝道左轉通往城區方向。

該節點立交組合方案使S342(錫西新城方向)、錫宜高速、江海西路高架之間的客運轉換均可以通過立交匝道完成,實現了江海西路快速路、錫宜高速公路及S342三條干道之間的快速轉換功能。該區段組合立交效果如圖6所示。

圖6 S342—無錫西互通組合立交效果圖

5 總體設計方案二

5.1 設計思路

江海西路快速化改造在S342—錢威路立交之間,3條主要橫向干道的間距較近,并且都有較高比例的貨車通行。因此,考慮在該段主線兩側設置集散車道,滿足客貨分離通行需求,沿線節點立交的匝道出入通過集散車道轉換而不影響主線。

根據對惠山區段的交通預測,雙向6車道主線規模在僅服務于客運交通情況下,通行能力有一定的富余。根據流量分析,雙向4車道即可滿足過境客車的通行需要。所以在此基礎上,方案二在該區段設計為主線雙向4車道,集散車道也為雙向4車道,其總規模與方案一中設輔助車道后一致,高架均為雙向8車道。

在方案二中,惠山區段內3個節點的貨車均可通過主線高架兩側的集散車道進行轉換,并結合交通組織需要設置下匝道,使需要駛離該范圍的貨車通過匝道仍然進入地面輔路系統。

5.2 工程方案

如圖7所示,江海西路高架主線在S342省道—錢威路立交段分為主線與兩側集散車道。北側在錢威路立交以西一分為二,主線單向兩車道至S342跨線橋東側,分出一個車道與錢威路SW匝道匯合后形成雙車道集散車道,至S342東側再匯入主線;南側在S342東側一分為二,與S342接江海西路的SE匝道匯合后形成雙車道集散車道,至錢威路西側時分為兩支,一支并入主線,另一支為錢威路立交的W S匝道。

圖7 主線兩側設集散車道的總體方案平面圖

該區段設集散車道后,主線雙四仍為客運交通,集散車道則可兼顧客、貨交通混行,雙向4車道。

對于西互通與S342節點,與方案一類似,設置組合立交型式,但立交的各轉向匝道均接入主線兩側的集散車道。

方案二由于在主線兩側設置了客貨混行的集散車道,使惠山區段范圍內的貨車通過利用集散車道和立交匝道完成在各個節點的連續轉換。

6 兩種設計方案優缺點比較

方案一與方案二的主要區別在于對該區段貨車交通組織的不同考慮。方案一考慮貨運交通僅通過地面或周邊路網繞行進行轉換,節點立交匝道上禁貨。方案二考慮貨車在該區段范圍內可利用立交匝道與集散車道進行快速轉換,為貨運交通創造連續流的條件。

6.1 交通功能的比較

方案一主線高架禁止貨車通行,僅服務于客車,對客車在各節點處快速轉換通行有利,同時貨車通過地面輔路或周邊進行交通轉換,各節點處的交通組織基本維持現狀不變。主線快速化改造后,地面輔路服務的客車流量相對現狀會有所減少,貨車的通行條件相應得到一定的改善。

方案二在交通功能上更注重于服務該段的貨運。由于該區段3處節點的貨車比例相對較高,通過集散車道和立交匝道銜接進行轉換,在不影響主線客運交通的前提下,可以保證該區段的貨車通行是連續流,向各個方向的轉換更為便捷。

6.2 通行能力與服務水平比較

從通行能力與服務水平分析,方案一在S342—錢威路區段考慮出入口較多的因素設輔助車道,為雙向8車道并板段。方案二在該段主線為雙向4車道,兩側集散車道雙向4車道,兩者總體車道規模是一致的。但方案二中,主線道路通行服務能力較低,特別是該段為單向雙車道主線,一旦其中一個車道發生事故后,會大大降低整個路段應有的通行能力,產生擁堵。同時,集散車道為客貨混行,沿線匝道進入匯出較多,車輛交織復雜,其通行能力也會因此下降。所以,在同樣車道數的規模條件下,方案一無論在正常通行時,或是事故狀態下,通行能力和服務水平都要優于方案二。

方案二在該段雖然兼顧了貨車的連續流通行,方便了貨車在沿線各節點之間的轉換,卻更容易吸引原本走片區路網或地面道路的貨車走江海西路高架的集散車道,容易造成集散車道的擁堵。方案一考慮貨車在地面輔路與片區路網通行,相對而言對貨運有分流的作用,保證了主線小客車的通行能力和服務水平。

根據流量分析,該區段主線本身飽和度較低,服務水平較高。方案一由于該段主線的東向西方向匝道為連續出口,因此不存在交織瓶頸,而西向東匝道交織距離長,且為先出后進,因此也無交織瓶頸存在。

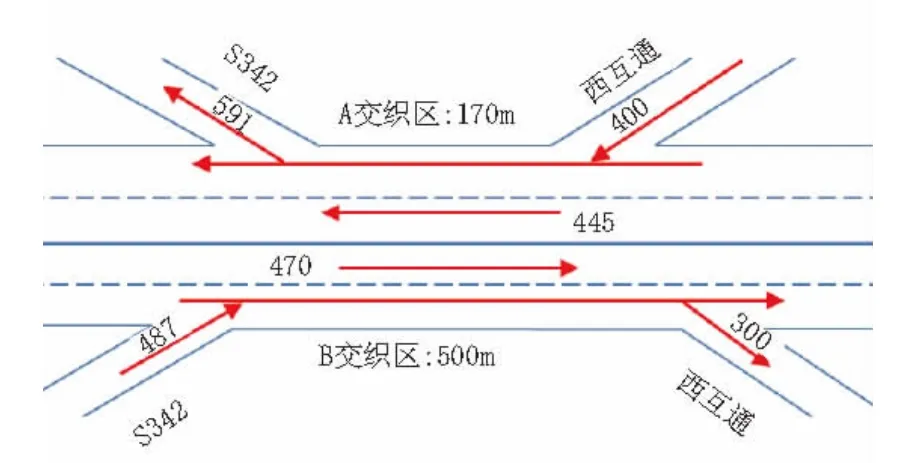

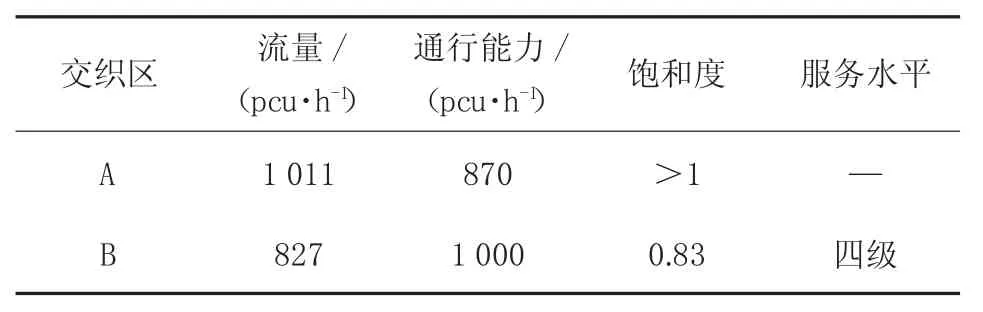

方案二中主線車道和集散車道總體飽和度較高,同時集散車道的局部位置有瓶頸交織區,如圖8所示。

圖8 集散車道中某交織段的交通量

根據表1對該交織區流量與通行能力的分析,該位置雙車道的集散車道飽和度過高。

表1 集散車道交織段的交通流量分析

此外,方案二由于所有3處節點的匝道都接入集散車道,一旦集散車道上局部某一點發生事故,會導致3處立交的通行受阻。

6.3 交通組織與交通管理比較

方案一貨車在地面輔路系統通行,主線高架的交通組織與管理相對更為明晰簡潔,僅需在各節點匯入匝道處禁貨。但方案一同時需在橫向干道上提前提示貨車前方互通立交僅為客運系統的互通,貨車需通過地面道路轉換。

方案二的交通組織比較復雜,交通管理難度更大。其高架主線僅允許客車通行,貨車需走集散車道。因此,在該區段兩端主線與集散車道的分合流處,客、貨車輛需要提前進行方向的選擇,需要進入橫向干道的需提前進入集散車道,相對而言信息較多。同時,在駛離惠山區段時,需要提示貨車走下匝道進入地面系統,而不能匯入主線高架,因此交通管理與控制的難度相對較大,需要駕駛員對整個區段的交通組織情況比較熟悉,否則容易走錯。

6.4 工程技術指標比較

從工程技術指標上來看,方案一主線及立交匝道僅有小客車通行,因此節點立交匝道的線形、加寬標準、轉彎半徑等技術指標僅需滿足客車通行要求。方案二中,匝道和集散車道與公路系統直接銜接,尚需滿足貨車通行要求及公路相關技術指標[2,3]。立交匝道必然需要更大的轉彎半徑及更緩的縱坡,從而影響占地面積及周圍建筑。

6.5 工程造價比較

從工程造價上看,方案一與方案二車道總體規模與橋梁結構面積相差不多。方案一為設輔助車道的并板段,多采用小箱梁;方案二在主線兩側增設集散車道后,由于出入口變寬段增加,需采用較多的疊合梁型式,單價較貴。因此總體而言,方案二的造價相對較高。

6.6 方案比較結果

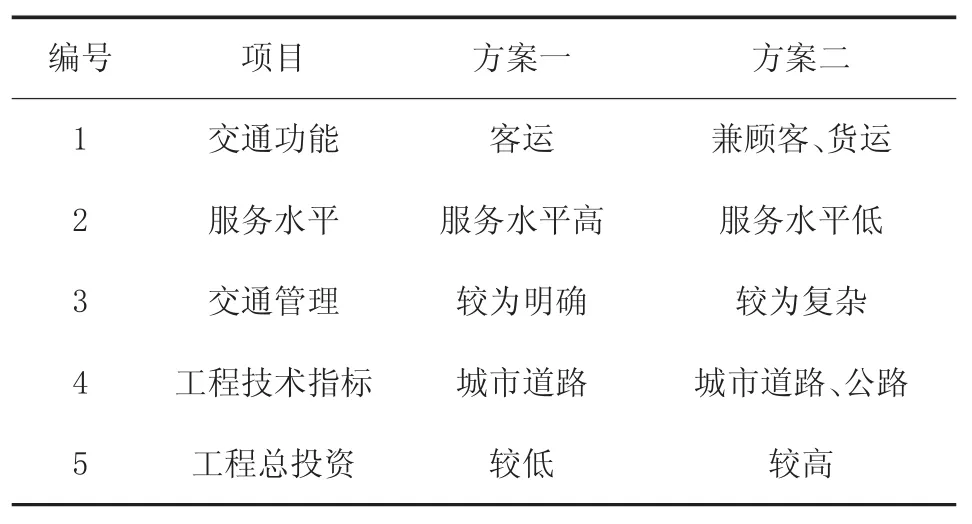

根據該項目的實際情況,兩個方案的比較結論見表2。從比較結論來看,在交通流量預測與周邊實際條件下,方案二在通行能力、交通管理、工程技術指標上都比方案一低,其主要優勢在于其服務貨運的功能更為強大。綜合來看,方案一更有優勢。

7 結論

通過對上述兩個方案的分析,本文對于城市客運快速路與貨運干道連續交叉節點的方案設計總結如下:

(1)需要根據交通流量,客貨比例來考慮快速路建成后對客、貨運的影響。在確保客運交通的情況下兼顧貨運交通轉換的便利性,對貨車進行合理的交通組織。通常的設計方法是客貨分離,客車匯入快速路系統,貨車進入輔路系統。

(2)當沿線橫向貨運干道較多,可將較為紊亂的交織段、客貨混行段以集散車道的方式設置在主線兩側,兼顧客貨運交通的轉換,保證主線客運交通的運行[4]。但需要分析集散車道交織段長度與通行能力是否滿足要求,并在工程技術指標上充分考慮貨車的影響。

(3)客運快速路系統與貨運干道相交的節點,如果采用了互通立交的方式銜接,通常會導致部分轉向匝道需要禁貨。因此在交通管理上就需要從路網的角度來考慮貨車的轉向交通組織,提前進行預告管理。在設計上同樣也需要考慮完善公路干道與快速路輔路系統的銜接。

表2 方案比較匯總表

[1] CJJ 129—2009,城市快速路設計規程[S].

[2] CJJ193—2012,城市道路路線設計規范[S]

[3] JTG D20—2006,公路路線設計規范[S]

[4] 彭余華,裴曉梅,王東,等.互通式立交中集散車道的設置[J].西安建筑科技大學學報:自然科學版,2007(39):87-91.

U412.37

B

1009-7716(2017)11-0013-05

2017-07-12

李明睿(1985-),男,上海人,碩士,工程師,從事道路設計工作。

10.16799/j.cnki.csdqyf h.2017.11.004