睿好之篤不憚勞費談紹興內府的書畫鑒藏

施

睿好之篤不憚勞費談紹興內府的書畫鑒藏

上海戲劇學院舞美系史論教研室副教授,主要從事中國宋元時期繪畫史研究

南宋的第一任皇帝宋高宗趙構(一一〇七年~一一八七年,一一二七年~一一六二年在位)的歷史形象頗為復雜,他即位于危時,又為中興之主;雖有抗金之志,卻無反正之能,但亦延續了大宋江山一百五十余載。藝術上,高宗承繼其父徽宗,亦擅長書法繪畫,其書畫鑒藏,更可謂是皇室收藏史中頗為成功的案例。

北宋末年「靖康之難」(一一二六年~一一二七年)后,宋皇室的收藏散佚大半,然而在短短的一朝更替間,高宗就使南宋內府書畫收藏和畫院都恢復到了不遜前朝的水準;在此基礎上,高宗非但建立了獨特的鑒藏體系,更通過自身的大力推進,弘揚了書法、繪畫創作的傳統,對承啟兩宋間皇家書畫鑒藏和創作,都可謂功莫大焉。

高宗書畫收藏的方式

北宋滅亡,二圣北狩,文物崩散,衣冠盡喪。南宋的第一任皇帝高宗趙構于一一二七年即位后,正是在這樣的歷史背景下,艱難地繼續了皇家書畫收藏的傳統。南宋周密(一二三二年~一二六八年)撰有《紹興御府書畫式》,其開篇便曰:「思陵(宋高宗)妙悟八法,留神古雅。當干戈俶擾之際,訪求法書名畫,不遺余力。清閑之余,展玩摹搨不少怠。蓋睿好之篤,不憚勞費,故四方爭以奉上無虛日。后又以榷場購北方遺失之物,故紹興內府所藏,不減宣政。」(周密《齊東野語》)可知,高宗的書畫收藏,雖起于艱難,但總高宗一朝的書畫收藏,卻已經大致恢復到了徽宗朝的規模。另外周密還透露出高宗收藏的主要方式,即「訪求」、「奉上」及購入。

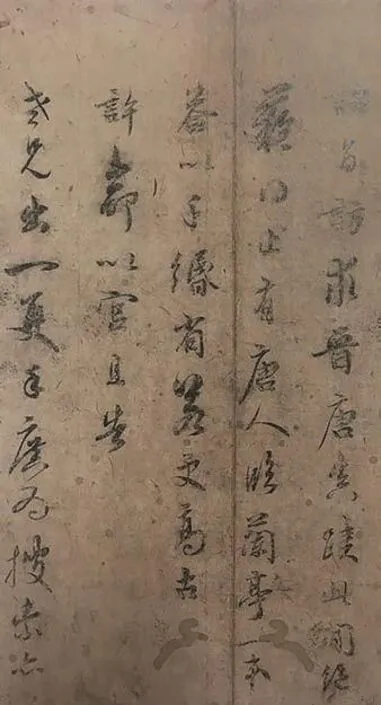

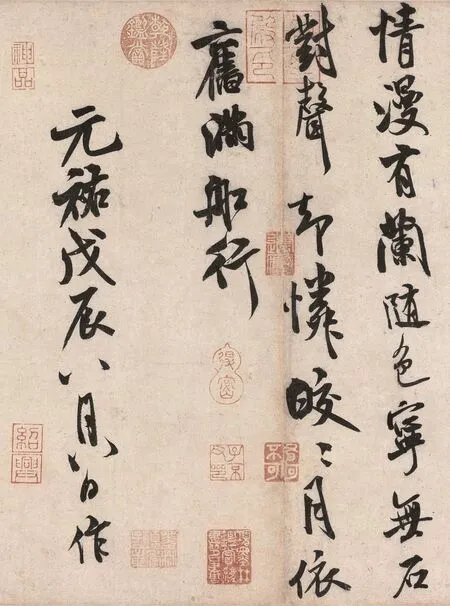

高宗曾派人在民間廣泛訪求書畫名跡,被高宗稱為「游絲書第一」(趙構《思陵翰墨志》)的吳說(活動于十二世紀),就曾奉旨收集散落于民間的晉唐書跡及先帝名臣墨帖。吳說在《慶門星聚帖》中,

就曾提到他自己「近奉詔旨訪求晉唐真跡」,由于時世艱難,「止有唐人臨《蘭亭》一本」。印證了他曾奉高宗旨意訪求名跡的事實。李清照(一〇八四年~一一五六年)在《金石錄后續》中曾提到,南渡之后其所藏書畫硯墨被鄰居盜走后,「盡為吳說轉使賤價得之」(李清照《金石錄后序》),這些東西通過吳說的中轉而進入高宗內府,亦不是不可能。因高宗喜愛書畫,朝中投其所好之臣不在少數,秦檜(一〇九〇年~一一五五年)便以此得寵。李心傳《建炎以來系年要錄》載:「檜陰結內侍及醫師王繼先,窺微動靜,必具知之,日進珍寶珠玉書畫,奇玩羨余,帝寵眷無比。」既有「成功」事例在前,就有效仿在后。紹興二十一年(一一五一年)高宗幸「中興四將」之一張俊(一〇八六年~一一五四年)邸,張俊為示忠誠,進奉書畫「有御寶十軸」、「無寶有御書九軸」、「無寶無御書二軸」。(周密《武林舊事》)其中所謂「有御寶」、「有御書」者,當屬宋徽宗宣和內府舊藏之物。此外更有甚者,為求高官厚祿,竟向高宗進獻贗品。《建炎以來系年要錄》言:「乙亥,將仕郎毛公亮獻徽宗皇帝御書百軸,詔:『小璽辰翰皆人偽為之,可令大理寺根治。』」每讀至此,不禁令人失笑。

南宋 吳說 慶門星聚帖紙本墨筆 臺北故宮博物院藏

然而從中亦能看到高宗內府對藏品真偽的精鑒把關。

在宋金邊境的榷場回購被金人所擄走的名跡,也是高宗重要的收藏途徑。榷場是指宋與遼、金等國在邊界設置的互市市場。南宋與金在紹興和議之后,先后在盱眙軍、光州等地設置榷場。由于當時南方對北方遺留文物的需求非常之盛,且北方金人不重典籍文物的收藏,視其為無用之物,多于榷場中售予南方漁利,故而當時榷場中的文物交易十分繁榮,南宋內府中的很多收藏都是來自榷場交易,故而清人葉廷琯有「何似榷場南宋置,廣收名跡輦臨安」一語。古董商畢良史(生卒年不詳)曾滯留北方,期間搜求京城亂后遺棄古器書畫,在紹興十年(一一四〇年)金人敗盟后,將所藏全部古董獻給高宗。(徐夢莘《三朝北盟會編》)紹興十五年之后,畢良史轉知盱眙軍,盱眙軍即當時榷場所在,其目的之一便是在榷場為高宗收集購買北來的文物。此外徐夢莘《三朝北盟會編》中還記載了一位主管內帑錢的劉炎,往來榷場,買犀玉書畫,依托內侍之門,以寵進身。(徐夢莘《三朝北盟會編》)

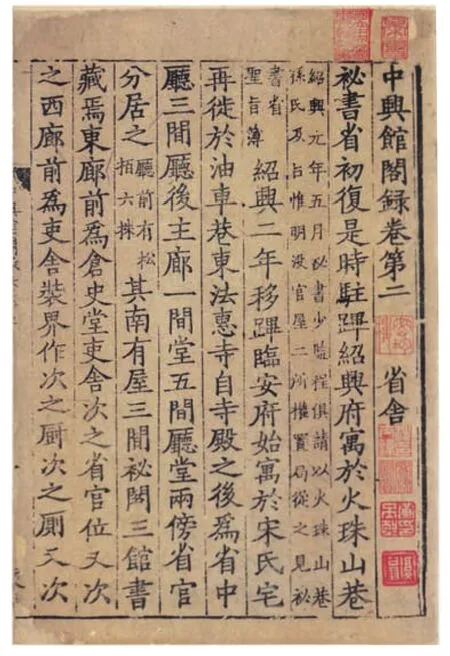

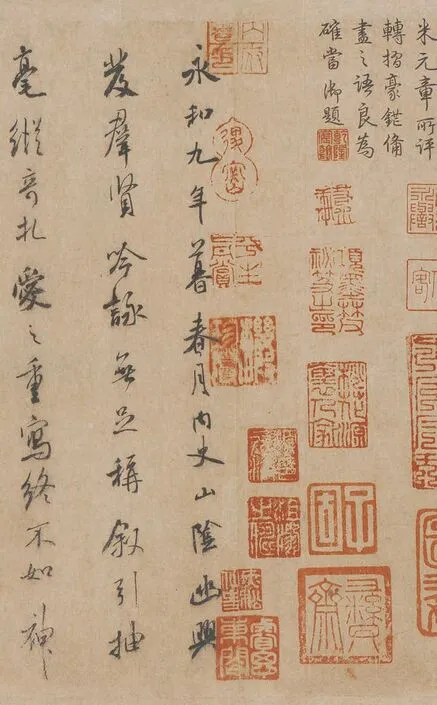

宋刻本《中興館閣錄》(《南宋館閣錄》)內頁

高宗書畫收藏的內容與數量

關于高宗書畫收藏的內容與數量,南宋陳骙(一一二八年~一二〇三年)在孝宗(趙眘,一一二七年~一一九四年)朝所統

計的《秘閣、諸庫書目》中曰:「御容四百六十七軸。圖畫:御畫十四軸一冊。人物百七十三軸,一冊。鬼神二百一軸。畜獸百十八軸。山水窠石百四十四軸。花竹翎毛二百五十軸。屋木十一軸。名賢墨跡一百二十軸一冊。」(陳骙《南宋館閣錄》,即《中興館閣錄》)大致可以推測,高宗朝繪畫收藏的下限約為七百九十五件。另據《南宋館閣續錄》卷三「儲藏」條,在寧宗(趙擴,一一六八年~一二二四年)時期,皇家已經收藏了二百余軸的歷代法書(佚名《南宋館閣續錄》,即《中興館閣續錄》),這批收藏的基礎或許也應來自紹興內府。(王耀庭《宋高宗書畫收藏研究》)

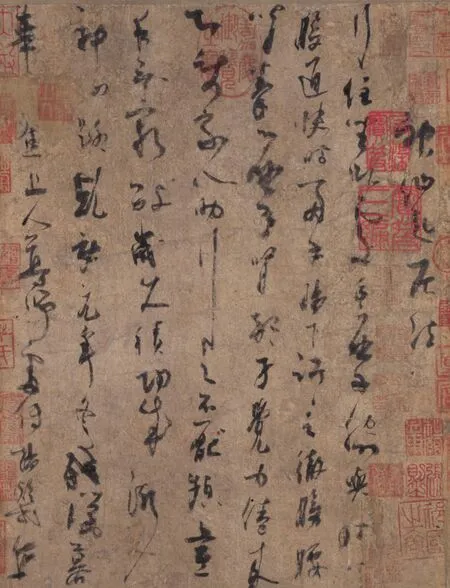

五代 楊凝式 神仙起居法卷(局部)紙本墨筆 縱二七厘米 橫二一·二厘米故宮博物院藏

高宗的另一項重要收藏是御容。《建炎以來系年要錄》卷一百四十七中載錄,曾一度仕金的鄭億年(活動于十二世紀),在紹興九年(一一三九年)九月壬午,進獻祖宗諸后御容五十余軸,即復為顯謨閣直學士。(李心傳《建炎以來系年要錄》)此外朱弁也曾「以金國所得六朝御容及宣和御書畫為獻」。(脫脫等《宋史》)除了延續不斷的個人進獻外,亦有大規模御容南遷的記載,《宋史》卷二十九《高宗本紀》就載有紹興九年五月庚寅,原來收藏在北宋東京欽先殿、孝思殿的累朝御容南遷至南宋都城臨安。隨著個人進獻和大規模遷移的進行,至《南宋館閣錄》成書時,內府所藏歷代御容已經多達四百六十七軸。

高宗的書畫鑒賞活動

高宗的書畫鑒賞活動主要有兩項,一是皇家舉辦的書畫雅集;二是獎勵、籠絡大臣的書畫下賜。

《南宋館閣錄》中的「暴書會」條曾記錄了高宗舉辦的雅集活動:「紹興十三年(一一四三年)七月,詔秘書省依麟臺故事,每歲暴書會令臨安府排辦,侍從、臺諫、正言以上及前館職、貼職皆赴。……是日,秘閣下設方桌,列御書、圖畫。東壁第一行古器,第二、三行圖畫,第四行名賢墨跡;西壁亦如之。東南壁設祖宗御書;西南壁亦如之。御屏后設古器、琴、硯。道山堂并后軒、著庭皆設圖畫。開經史子集庫、續搜訪庫,分吏人守視。」高宗「暴書會」的地點設在秘閣,秘閣是當時南宋內府收藏古書畫、古器物的主要場所和機構,在此舉辦曝書雅集,再合適不過。雅集中鑒賞的主要內容包括古書畫、古器物以及典籍等。除了觀賞文物典籍外,期間還有宴饗賜食,包括了「早食五品,午會茶果,晚食七品」。此外,受邀的官員,均有禮品贈送,「分送書籍《太平廣記》、《春秋左氏傳》各一部,《秘閣》、《石渠碑》二本」,甚至受邀不至者亦得此賞。可謂是賓主盡歡,文物煥然。

高宗的御賜書畫,大多恩及近臣、功臣,以示親密嘉勉。岳珂的《寶真齋法書贊》中載,高宗曾賜米友仁(一〇七四年~一一五三年)御書臨寫的王羲之《鄉里帖》一卷。米友仁即米芾之子,以書畫知名,早在宋徽宗宣和四年就入掌書學,南渡后以書畫鑒定見知于高宗,紹興內府名跡及其父書法多經其鑒定。至今故宮博物院所藏的米芾《苕溪詩》、楊凝式《神仙起居法》等法書名跡后,尚存其為高宗內府鑒定書畫時留下的跋尾。此外岳珂《寶真齋法書贊》中「黃魯直先王賜帖」條下還記載了高宗對「中興四將」之一岳飛的賞賜,「上亦聞先王(岳飛)好書帖,嘗因近珰宣諭,密賜蘇黃等墨跡」。對岳飛的頒賜與其說是獎賞,倒不如說是賄賂,如非如此,為何要以「密賜」的這種方式呢?由此觀之,御賜書畫無疑是皇帝籠絡和控制臣屬的手段,體現了皇家書畫收藏的多種功能。

高宗收藏的押署印記

雖然高宗力求延續北宋的傳統,但也重視建立獨特的鑒藏形式。《紹興御府書畫式》載:「故紹興內府所藏,不減宣政。……凡經前輩品題者,盡皆拆

去,故今御府所藏,多無題識,其源委、授受、歲月、考訂、渺不可求,為可恨耳。其裝褾裁制,各有尺度,印識標題,具有成式。」雖然改動徽宗的題名與裝裱有「不孝」之嫌,但亦可見高宗重建收藏的決心。

北宋 米芾 苕溪詩卷(局部)紙本墨筆 縱三〇·三厘米 橫一八九·五厘米故宮博物院藏

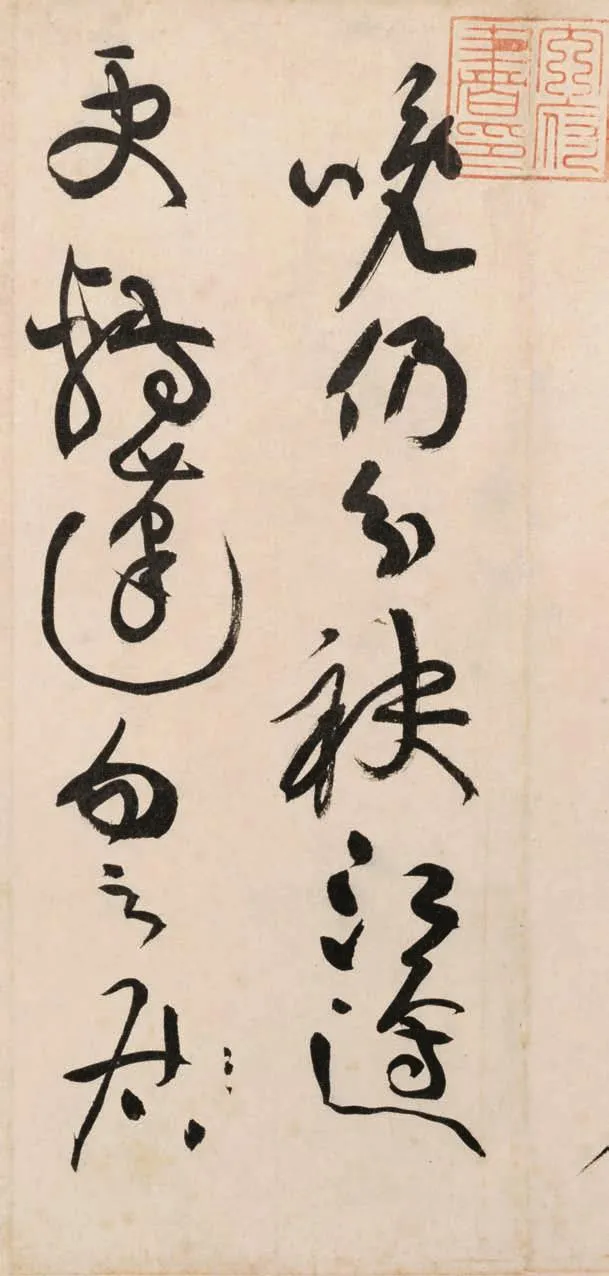

唐 馮承素(傳) 摹蘭亭序卷(局部)紙本墨筆 縱二四·五厘米 橫六九·九厘米故宮博物院藏

唐 褚遂良(傳) 摹蘭亭序卷(局部)紙本墨筆 縱二四厘米 橫八八·五厘米故宮博物院藏

周密在《云煙過眼錄》中記述了高宗收藏書畫的基本格式:「高宗御府手卷,畫前上白引首,縫間用乾卦圓印,其下用希世藏小方印,畫卷盡處之下,用紹興二字印,墨跡不用卷上合縫卦印,止用其下希世藏小印,其后仍用紹興小璽。」另《紹興御府書畫式》記:「出等真跡法書。兩漢、三國、二王、六朝、隋、唐、君臣墨跡。(并系御題簽,各書『妙』字)」現存的同時具有高宗題簽、乾卦印(書法無)、「希世藏」印和「紹興」印的書畫已經不復得見。

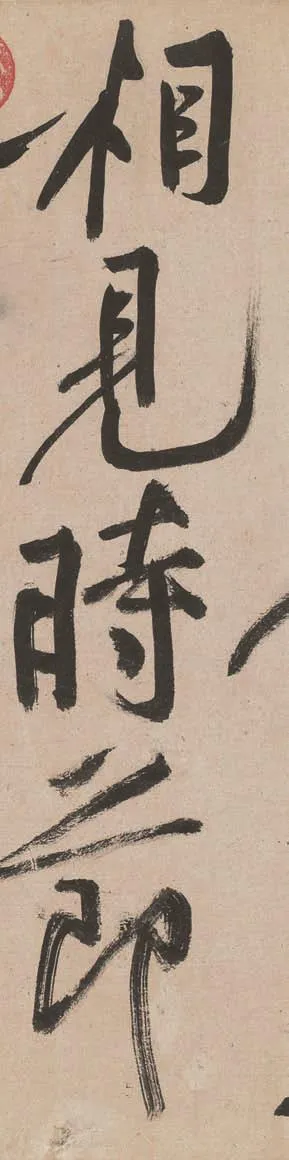

現存的具有高宗親筆題簽的書畫,有傳王維(七〇一年~七六一年,一說六九九年~七六一年)的《伏生授經圖》、戴嵩(生卒年不詳)的《乳牛圖》和《褚遂良摹蘭亭序》卷。日本大阪市立美術館所藏的傳王維《伏生授經圖》,被認為是傳世最接近《紹興御府書畫式》的舊裝潢。(王耀庭《宋高宗書畫收藏研究》)此件前隔水綾上左邊有高宗小正字的押署「王維寫濟南伏生」。 綾與本幅之間,有朱文的乾卦圓印,本幅的左下角鈐「紹興」金文連珠印。臺北故宮博物院所藏的傳唐代戴嵩的《乳牛圖》,題簽為高宗小正字「戴嵩乳牛圖」。在題簽之上有乾卦圓印。畫面左下角用「希世藏」小方印。現藏故宮博物院的「蘭亭八柱」之二褚遂良《摹蘭亭序》,前隔水有高宗題「褚摸王羲之蘭亭帖」。「蘭亭八柱」之三的《神龍本蘭亭》的右半邊題簽尚存,通過比較,此簽或是高宗親筆(王耀庭《宋高宗書畫收藏研究》),幅后左下鈐有「紹興」鳥蟲文連珠印。

除了「紹興」金文連珠印之外,還有一批鈐「紹興」小篆連珠印的作品,不少是高宗收藏的蘇軾、黃庭堅、米芾和蔡襄的書帖。包括故宮博物院所藏的米芾《苕溪詩》、黃庭堅的《諸上座帖》和黃庭堅《草書廉頗藺相如列傳》,臺北故宮博物院所藏的米芾《戲呈詩帖》和黃庭堅《書寒山子龐居士詩》,日本大阪市立美術館所藏的米芾《海岱帖》,普林斯頓大學博物館所藏的黃庭堅《行書贈張大同跋尾》。

除上文所述的乾卦圓印、「紹興」金文連珠印、「紹興」小篆連珠印之外,高宗還有其他的鑒藏印。以褚遂良《摹蘭亭序》為例,幅面的右下角的「機暇清玩之印」,卷后米芾題跋之紙與前紙接續的左上方,有「內府書印」(十字欄)朱文印,中間有「機暇珍賞」白文方印,下方有「睿思東閣」白文方印,皆是高宗用印。

整體而言,高宗收藏的古畫常用「紹興」金文連珠印;晉唐人的法帖,鈐蓋「紹興」金文連珠印和小篆連珠印的均有;「宋四家」的書法,則多用「紹興」小篆連珠印。「內府書印」和「睿思東閣」兩印,多為米芾等北宋士人書法的印記,在唐人的書法中也能見到。

高宗的書畫鑒藏趣味

在書法方面,高宗以「二王」法書為重,尤其注重王羲之。《思陵翰墨志》曰:「余每得右軍或數行或數字,手之不置。」另外在《紹興御府書畫式》中高宗收藏的法書真跡分為「兩漢」、「三國」、「二王」、「六朝」、「隋」、「唐」諸多名目,其中「二王」獨占一題,以此足見高宗嗜好。

北宋米芾《苕溪詩》卷(局部)

唐褚遂良(傳)《摹蘭亭序》卷(局部)

北宋 黃庭堅 諸上座帖卷(局部)紙本墨筆 縱三三厘米 橫七二九·五厘米故宮博物院藏

在北宋的書法中,高宗欣賞的是「宋四家」以及薛紹彭。《思陵翰墨志》載:「本朝承五季之后,無復書畫可稱。……繼蘇、黃、米、蔡,筆勢瀾翻,各有趣向。」在《紹興御府書畫式》中,則專列「蘇、黃、米芾、薛紹彭、蔡襄等雜詩、賦、書簡真跡」和「米芾書雜文、簡牘」兩項。

因南宋總結「靖康之變」的前因后果,多將「新黨」當政作為北宋滅亡的直接原因,故而高宗受「舊黨」當政的哲宗(趙頊,一〇四八年~一〇八五年)時期士風的影響頗深,曾曰「朕最愛元祐」。(李心傳《建炎以來系年要錄》)陸游(一一二五年~一二一〇年)亦曰:「建炎以來,尚蘇氏文章,學者翕然從之。」在《紹興御府書畫式》中,專有「蘇軾、文與可雜畫」與「米芾雜畫橫軸」條目。此外,高宗還收藏和主持創作了一批具政治意味的畫作,如李唐(一〇六六年~一一五〇年)的《采薇圖》、蕭照(活動于十二世紀)的《中興瑞應圖》等,主題多與祥瑞、復國和迎鑾等政治主題有關,學者曾有專題研究,本文不再贅述。

北宋 黃庭堅 賀蘭铦詩帖(局部)紙本墨筆 縱三四·七厘米 橫六九·六厘米 故宮博物院藏