「李唐可比李思訓(xùn)」宋高宗與李唐《采薇圖》

陳 露

主故要宮從博事物古院書文畫保臨科摹技與部復(fù)館制員

「李唐可比李思訓(xùn)」宋高宗與李唐《采薇圖》

陳 露

主故要宮從博事物古院書文畫保臨科摹技與部復(fù)館制員

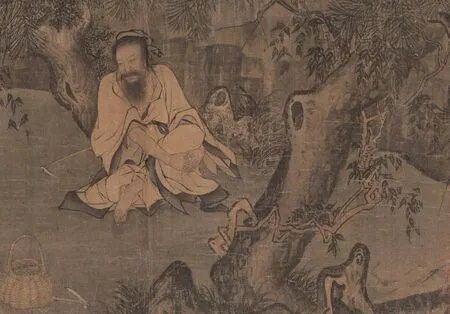

李唐《采薇圖》,縱二十七厘米,橫九十厘米,絹本設(shè)色畫,現(xiàn)藏于故宮博物院,畫面描述孤竹國(guó)王子伯夷和叔齊先后放棄繼承王權(quán),投奔周武王,后又因武王伐紂滅商,而持節(jié)拒絕輔佐周王,不食周粟,隱居山中采薇而食,最終餓死首陽(yáng)的故事。畫中人物體態(tài)優(yōu)雅自然,描繪衣紋及肢體的筆法瀟灑自如,運(yùn)筆隨轉(zhuǎn)折而富于變化,背景山石以大斧劈皴與色墨暈染相結(jié)合,平面化了景物的高低起伏,而將精細(xì)立體的塑造集中在了人物面部表情的刻畫上,從而使人物在畫面中凸顯出來(lái)。避免了基本上靠白描來(lái)刻畫的人物形象在山水皴染中略顯單薄的弊端。畫面中叔齊側(cè)面向上,配合手部的動(dòng)作似在主動(dòng)與伯夷交流,右上方的伯夷抱膝而坐,身體右傾,表情安定專注,似正聆聽叔齊的話語(yǔ),兩人體態(tài)相互呼應(yīng),一動(dòng)一靜,自然而生動(dòng)。近景中毫無(wú)空白的畫面隨著一棵樹的傾斜彎曲將觀者的視線引向了左側(cè)空間,又隨著曲折綿延的河流延伸至遠(yuǎn)方,蒼莽天地、無(wú)邊江河拓寬了觀者眼目可及的范圍,仿佛伯夷與叔齊的這種精神意志在深遠(yuǎn)的景物中得到了升華。畫作一改以往人物畫以山水作為交代場(chǎng)景的陪襯作用,而是將其作為畫面的重要組成部分,深化了主題和意境,成為南宋初期山水人物畫的代表作品之一。

宋李唐《采薇圖》卷

《采薇圖》作者李唐,是一位曾供職于南北兩宋宮廷畫院且對(duì)南宋繪畫的演變起到至關(guān)重要作用的畫家。靖康二年(一一二七年)金軍攻陷北宋的都城汴京,徽、欽二帝及三千余名宗室成員皆成了喪國(guó)之囚,除此之外還有大量的手工藝人和畫院畫師也被金人一齊擄掠至塞北荒漠,李唐便是其中一員。在前往北方的路上,他聽說(shuō)宋高宗趙構(gòu)在南京應(yīng)天府被推舉登基,正式建立了南宋政權(quán)后,冒死逃出軍營(yíng),輾轉(zhuǎn)躲藏于太行山一帶,最后南渡到杭州。初到杭州時(shí)他重操舊業(yè),以賣畫為生,后經(jīng)太尉邵淵介紹復(fù)入畫院任待詔,授成忠郎,并賜金帶。李唐當(dāng)年曾以第一名的成績(jī)考入宣和畫院,但在文獻(xiàn)資料中卻鮮見他在南渡之前的相關(guān)記載。到了南宋,其境遇大不同前,除了和其他知名畫家一同任職畫院外,他似乎還得到了來(lái)自于宋高宗更多的厚愛。宋杞在《采薇圖》后的跋中便說(shuō):「宋高宗南渡創(chuàng)御前甲院,萃天下精藝良工,畫師者亦預(yù)焉。院畫之名,蓋始諸此。自時(shí)厥后,凡應(yīng)奉待詔所作總目為院畫,而李唐其首選也。」可見李唐受高宗賞識(shí)之一斑。此外,據(jù)《南宋院畫錄》載,高宗曾為李唐的《山陰圖》、《王子猷雪夜訪戴圖》、《寒江漁舫圖》、《雪塢幽居圖》、《胡茄十八拍》、《晉文公復(fù)國(guó)》等多幅作品題字作跋。宋末元初莊肅在《畫繼補(bǔ)遺》中也提到「(李唐)夤緣得幸高宗,仍入畫院,善作山水人物,最工畫牛。余家舊有唐畫《胡茄十八拍》,高宗親書劉商辭。每拍留空絹,俾唐圖畫,亦嘗見高宗稱題唐畫《晉文公復(fù)國(guó)》橫卷。有見以高宗雅愛唐畫也」。李唐的大半生雖然都是在北宋度過(guò),然而他個(gè)人的藝術(shù)成就和社會(huì)價(jià)值卻在南宋畫院短短幾年的時(shí)間里達(dá)到了頂峰。可以說(shuō),是宋高宗的認(rèn)可確立了他在當(dāng)時(shí)畫壇的地位。其畫風(fēng)在之后也成為諸多畫家追捧及模仿的對(duì)象(典型的馬夏風(fēng)格即源自于李唐),或亦與此有關(guān)。

我國(guó)古代繪畫素來(lái)有「助人倫,成教化」的作用和目的,宋朝亦不例外。靖康之變后孱弱的南宋王朝在動(dòng)蕩中輾轉(zhuǎn)南遷,于一一三八年定都臨安(今杭州)。「紹興和議」之后迎來(lái)了短暫的休養(yǎng)生息,宋高宗將年號(hào)從「建炎」改為「紹興」其中便有承續(xù)前朝興隆昌盛之意。藝術(shù)的宣傳隨即成為皇帝在復(fù)興王朝道路上首要采取的手段之一。他重建畫院,且規(guī)模及畫師們的待遇與宣和畫院相比,可謂有過(guò)之而無(wú)不及,并鼓勵(lì)畫家創(chuàng)作以歷史故事為題材的人物畫,如《文姬歸漢圖》、《晉文公復(fù)國(guó)圖》等,借歷史故事影射當(dāng)時(shí)政治事件,其意皆有所指。伯夷叔齊堅(jiān)貞守正的故事在這時(shí)正迎合了高宗在流離失所中尋找堅(jiān)毅守節(jié)的楷模以正遺臣的愿望,故而郁逢慶在《書畫題跋記》中說(shuō)《采薇圖》「意在箴規(guī),表夷齊不臣于周者,為南渡降臣發(fā)也」。此畫繪成后進(jìn)入宋高宗紹興內(nèi)府,成為宋高宗書畫收藏中的一員,并不出所料。畫面本幅至今尚存高宗「紹興」小璽殘印,即為明證。

高宗本人同他父親徽宗一樣鐘愛繪畫的創(chuàng)作和收藏,尤其是山水畫,清代王毓賢《繪事備考》中載:「高宗書畫皆妙,作人物、山水、竹石有天然之趣,雖在兵間,不廢翰墨,每一畫成令侍掌之,非賜近臣其賚勛舊,愛惜過(guò)于爵賞。」莊肅《畫繼遺補(bǔ)》也提到高宗「于萬(wàn)幾余暇,時(shí)作小筆山水,專寫煙嵐昏雨之景,非群庶可企及也」。李唐的山水畫似乎正中皇帝的喜好,高宗對(duì)其頗為欣賞,故而鄧椿在《畫繼》中說(shuō)「李唐,河陽(yáng)人,離亂后至臨安,年已八十,光堯(宋高宗)極愛其山水」。故宮博物院所藏李唐《長(zhǎng)夏江寺圖》卷后,至今還留有高宗題跋,稱「李唐可比唐李思訓(xùn)」,足見高宗對(duì)李唐繪畫的愛重。

元宋杞跋李唐《采薇圖》卷

宋李唐(傳)《晉文公復(fù)國(guó)圖》卷(局部)

然而高宗與徽宗的不同之處在于他較少干預(yù)畫院畫家們的創(chuàng)作,對(duì)于他大為贊賞的李唐或許更是是如此,這便給了這位有著藝術(shù)抱負(fù)的畫家更多的發(fā)展空間。他大改以往精細(xì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑煨惋L(fēng)格,將其個(gè)性鮮明的側(cè)鋒皴染發(fā)揮到了極致,并逐漸形成了后來(lái)的大斧劈皴。我們可以看到,他在《采薇圖》中對(duì)山石的處理不再刻意地去追求描繪對(duì)象結(jié)構(gòu)描繪上的準(zhǔn)確 畫面中林木外形的勾畫明顯忽略了形體的扭轉(zhuǎn)起伏,更多的是控制物象總體的外形特征和生長(zhǎng)走向;背景的山體皴染,則更平面化,成為一種裝飾語(yǔ)言。這如果是在徽宗朝皇帝「格物窮理」的繪畫理念下,估計(jì)會(huì)很難容忍畫家這般大膽的處理。高宗的態(tài)度則很不同,能夠接受變革之后的《采薇圖》。足見他對(duì)李唐的認(rèn)可是建立在他個(gè)人對(duì)藝術(shù)的極大包容之上。

李唐山水畫變革中最重要的表現(xiàn)形式之一,即截景式構(gòu)圖的出現(xiàn)在一定程度或許也是建立在此基礎(chǔ)上,「新空間的旨趣,和一位敘述者更為集中的視野」(方聞《心印 中國(guó)書畫風(fēng)格與結(jié)構(gòu)分析研究》)使得畫家不再(或許也不能)去追求宏偉壯麗的山河描述,北宋遺民的傷感與山河破碎的現(xiàn)實(shí),讓他們更多地走向殘山斷水中內(nèi)心的訴說(shuō),較為細(xì)膩的個(gè)人情感在畫面中突顯出來(lái),內(nèi)心體悟的表達(dá)成為了山水繪畫的主題。就《采薇圖》的創(chuàng)作而言,畫家有意截取二人在山中采薇時(shí)休息的一段場(chǎng)景,既沒有「采」的動(dòng)作,也沒有「薇」這種植物的明確描繪,反而以松石這種有著氣節(jié)象征的景物作為背景,刻意弱化了故事情節(jié)沖突,以背景山水及人物體態(tài)更好地展現(xiàn)了他們豐富的內(nèi)心世界。相應(yīng)之下畫家有意增加了山水在畫面中所占的份額,不僅僅局限在作為環(huán)境背景上,更多的是深化了畫面所傳達(dá)出來(lái)的主旨,即標(biāo)榜堅(jiān)貞不屈的道德操守。作為一名被皇帝所賞識(shí)的宮廷職業(yè)畫家,在整幅作品中 無(wú)論是山水還是人物的表現(xiàn) 李唐都將其個(gè)人風(fēng)格明顯的繪畫語(yǔ)言推向了極致,為后來(lái)諸多類似題材的繪畫開拓出一條嶄新的道路。

宗其一生,政治環(huán)境的變化和兩朝皇帝對(duì)畫院畫師的態(tài)度,對(duì)李唐的創(chuàng)作產(chǎn)生了很大的影響。徽宗熱衷于繪畫并且有一套很明確的繪畫理念,在他的指導(dǎo)下北宋末期的院體畫風(fēng)格呈現(xiàn)出了較為統(tǒng)一的創(chuàng)作思路。到了高宗時(shí)期,他雖同樣花了較大人力物力創(chuàng)辦畫院,但重心更多地放在了繪畫的宣傳作用上。至于畫家個(gè)人風(fēng)格他則多持比較包容的態(tài)度。《采薇圖》是李唐南渡之后即八十歲左右的作品,這個(gè)時(shí)候?qū)σ粋€(gè)有著豐富經(jīng)驗(yàn)的畫家來(lái)說(shuō),花大量的時(shí)間刻畫對(duì)象不如直抒胸臆來(lái)得更為真切,畫中景物的形象對(duì)于他來(lái)說(shuō)再熟悉不過(guò)了,在強(qiáng)烈表現(xiàn)欲的驅(qū)使下,在這樣更為寬松的創(chuàng)作環(huán)境中,這位可謂高齡的畫家盡情地拋開北宋院體畫的創(chuàng)作束縛,大膽地表達(dá)個(gè)人的藝術(shù)向往,對(duì)于筆法、塑造方式的變革更加無(wú)所顧忌。李唐繪畫風(fēng)格的轉(zhuǎn)變倒不如說(shuō)是風(fēng)格的形成。而宋高宗作為一個(gè)合格的藝術(shù)贊助人,于此轉(zhuǎn)變的前前后后,于《采薇圖》的里里外外,無(wú)處不見其痕跡蹤影。

南宋趙構(gòu)題李唐《長(zhǎng)夏江寺圖》卷