說古老的話,解當世的憂

須得是閩南人,才能從閩南語的腔調里聽出些趣味來,或諧音雙關,或俗諺俚語,將生活中的尷尬和無奈編進講古、戲文和一首首閩南歌曲里。古老的方言道盡了人生苦樂,也有說不完的『沒法度』 。聽完說完唱完笑一笑,散了憂愁。討生活要“愛拼”,過生活要『趣味』這是閩南人的智慧:哪怕生活再麻煩,也要用嘴圓一個喜劇的結局。

看戲就像看電影一樣日常

王嘯波是戲臺下長大的泉州青年,民間戲伴隨當地密集的節俗而生長,自小長大的社區之中,逢年節便有戲可看,看戲是再平常不過的事情。“我很小的時候就被民間戲吸引”,社區做戲就是小孩子的嘉年華。幼時他將家里的掛歷撕下,拿釘書機釘成一件件戲服,小伙伴們穿上自己做的“戲服”,像劇中人物一樣比劃,是他童年印象很深的記憶。“一開始并不會覺得劇情多吸引你,但是舞臺上張揚、熱鬧的燈光與動作,與日常的生活形態形成反差,眼睛撥不開”。

我已經從戲迷半腳踏入戲曲這個圈子里了

土里生長出的閩南戲,用閩南語的腔調唱出來,其中的民俗故事、儀式皆來自傳統日常生活,它將地域文化渾然一體地包容了進去,藉由佳節、佛誕、入厝、壽喜諸事的時機,俘獲著人與神明的心。

泉州人愛看戲,早有人將泉州比作“戲窩子”。舊時候,逢佳節、佛誕、入厝、壽喜諸事都能請上幾天大戲,鑼鼓沸騰好不熱鬧。本地戲曲演出頻次高,拿晉江的石鼓廟來說,一年有130多天都在唱戲,晉江下輦村曾以一個小小的村莊,創下了同時開演93場戲的記錄,在全國各地很難再找到這樣的地方。閩南腔調的鄉土戲曾熱鬧地充滿人心,看戲對泉州人來說,是一種節奏,傳統時候,該聽戲就像該播種、收割了一樣。

看戲二十多年,王嘯波認為自己已不是入門級的票友,“我已經從戲迷半腳踏入戲曲這個圈子里了,幾乎可以說我在泉州各個劇團都有熟人。” 記錄傳統閩南戲,收藏木偶頭,與戲曲圈的朋友交流,都算得上是他的喜好。他介紹朋友,在泉州梨園實驗劇團的戲曲演員郭智峰給我,梨園戲屬于閩南戲曲中能登大雅之堂的劇種,郭智峰剛從上海演出回來,今年劇團外出巡演較多,這幾日正在休息。

他面龐細膩,眉眼間有張力,講話習慣地拖長尾音,雖然因為發燒嗓音低啞,依然非常健談。他13歲跟著泉州梨園劇團演出,就沒再離開過劇團,如今 20年過去,對從事的戲曲行業,仍舊由衷熱愛,“我可以很自信地說,這份工作我很喜歡,不論前景怎么樣,一直以來并沒有花太多精力去尋找摸索,自然而然地就在這個軌道里。”85年的他自稱已不是劇團的年輕人了,因為他后面還有一批90后的演員。

“泉州這座城市一直在變,雖不算都市化,但至少是城市化。”城市化把一些傳統的氛圍給稀釋掉了,但戲劇在泉州仍然有十分旺盛的生命力,建了新的劇場之后,看戲的人,從傳統時候的露天廣場、民間戲臺,轉到室內劇場。如今在泉州,看戲就像看一場電影般日常。

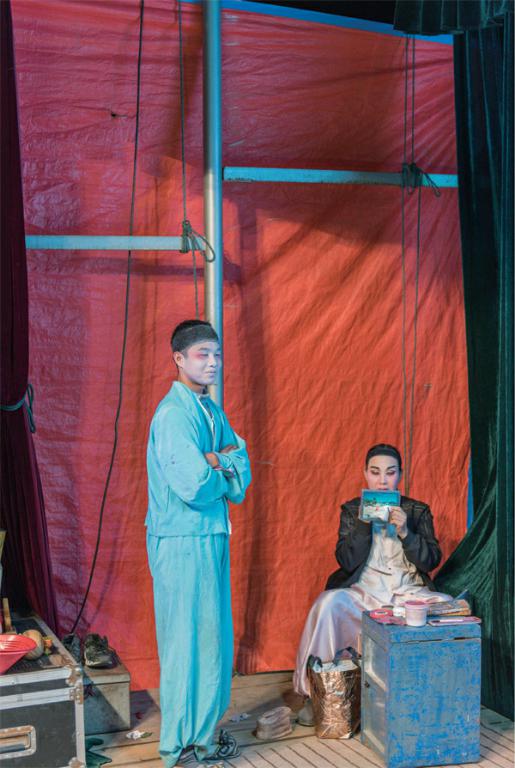

“四大天王”在木板上翻跳的時候,也是在塵世里打著滾

如今,這些年深日久的閩南民間戲,在泉州街頭仍能時常看到。頭一晚路過涂門街附近的四堡,廟門旁紅紙金字貼榜告知,十月初十,逢日月太保誕辰,要請上三天的薌劇。戲班子來自惠安小岞,反串小生的大姐說,跑場子是他們草臺班子的日常,戲服、化妝屜子、道具與人,俱是一車兜載,當天去當晚回。

民間戲臺下往往也是生活場,摸著點尋過去,晚上七點半,離開戲還有半個鐘頭,阿嬤們湊在前排,樂滋滋地占住好位置。男人們隨意地把自己碼在廟門口,像門神一樣,遠望著戲臺。一個個縮著脖子、不太湊熱鬧的樣子,眼神卻跟得癡。

戲臺上,幾個藝人在上妝,民間藝人顏料也似地把眼妝、眉妝往臉上糊抹。燈光太亮,脂粉粗劣,驕傲、迷茫、期待一樣都蓋不住。阿嬤阿公追著小孩在戲臺底下喂飯的畫面越來越少,社區做戲曾是小孩子的嘉年華,孩子們很多時候是在戲劇中學會做人做事的道理。因此,在很多戲臺下長大的泉州年輕人心中,少時阿嬤拿零花錢買零嘴的記憶,依舊是甜的,今次演什么,仍是值得期待的。

戲臺架子最傳統時只有樁子、臺柱幾樣,沒戲唱的時候,人并不能在上面行走。每逢戲時,得往樁上、往骨架上鋪木板,竹木有韌性,這樣做戲的時候,臺上的角兒才能翻騰得起來。這晚的《許玉云救駕》來回十幾二十個演員,熱鬧。戲臺上,四大天神在木板上翻跳的時候,也是在塵世里打著滾,民間戲接地氣,無論是閩南語、戲中音樂與俚語俗語,皆是來自傳統生活的種種細節。

阿公去廟里討杯熱茶,拿來給戲臺下的妻子捂暖手,郎情妾意、棒打鴛鴦的橋段緊貼著地面,博得臺下眼神與歡喜。戲臺上,民間戲將地域文化渾然一體地包容了進去,說的是天上的戲,看的卻是土里生土里長的人。

綠茵樹下,聽古配飯吃

“講古嘴,不可信”這話出自楊敏謀這位老講古仙之口,實在逗趣。自小在閩南的茶桌邊聽講古長大的他,在上山下鄉之后,當過走街串巷的板車工,和那些知道很多閩南民間掌故的老工人接觸多了,一些故事也爛熟于心。之后他在電臺開始講古,一講就是40年,在他記憶中,當時家家戶戶都裝著有線廣播,每天中午十二點廣播播放講古,那時大家都是“聽古配飯吃”。

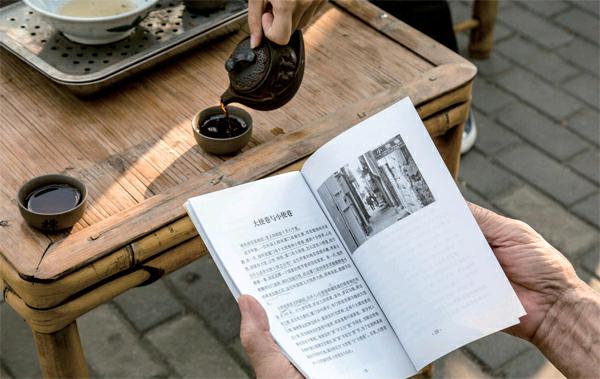

后來在街頭或巷尾聽講古仙講古,大家則是閑散隨意,來一撥,走一撥,偶爾聽到感興趣的話題,自己搬張凳子坐下來聽便是。聽章回小說的幾乎每天準時報到,偶爾還會提醒講古人“你昨天講到第幾回,第幾段了,那個某某人后來怎么樣啦?”聽得高興了,就搭個小桌子,泡壺茶慢慢聽,邊喝邊聊既是閩南人的社交術,也是一種生活態度,討生活時要“愛拼”,過生活時要“趣味”。

講古仙,一本書,一張嘴

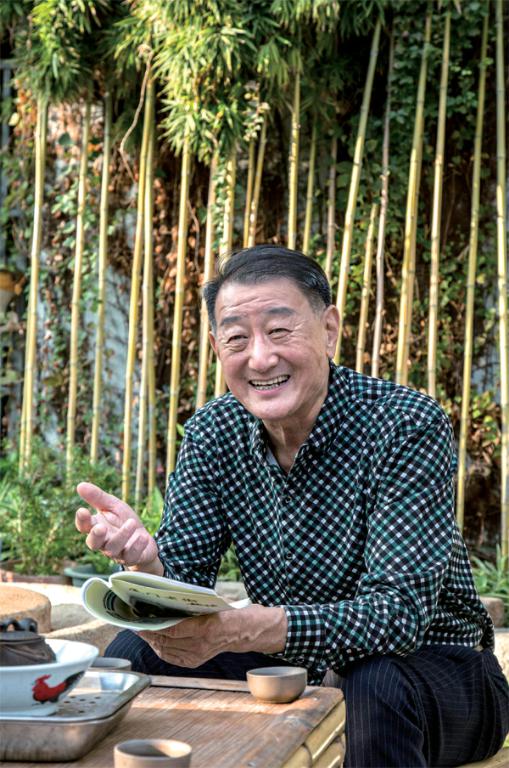

楊敏謀始終記得小時候在廟口巷尾聽講古的情境,“小時候我看那些講古仙,就是一本《七俠五義》揣褲袋,隨時抽出來就開始講,講到最精彩的部分還會加上動作表演,把大家都聽入迷嘍!”

楊敏謀所描述的,亦是多數廈門人的記憶中的畫面。每每茶余飯后,大家就會搬上凳子,往廟口或巷尾一坐,架起茶桌仔,招呼鄰里厝邊泡茶話仙,除了閑扯家長里短,偶爾也會互相攛掇說一段古。久而久之便有了以講古為生的講古仙,他們在“綠蔭樹下,古佛寺前,稱說漢唐以來遺事,眾人環聽,斂錢為饋,可使愚頑不識字者為興感之用……”從《三國》《紅樓》《七俠五義》,到地方掌故、民間故事、笑話段子……能說會道的講古仙以閩南方言說書,不是照本宣科地念,而是要加以潤色,因為“聽講古的人多是閩南人,所以得押閩南語的韻腳,讀起來朗朗上口,大家也好記。”

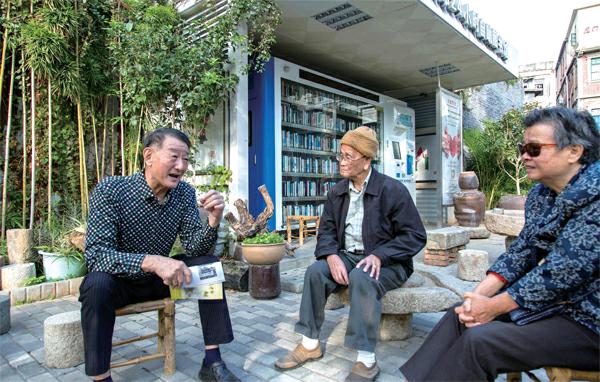

在楊敏謀的印象中,從前老廈門各處散落著許多講古腳,他帶著我們穿行于迷宮般的老街巷時,一邊說著:“比如二王巷、同文頂、福海宮、暗迷巷這些地方,一般宮廟、榕樹下或者是古厝前的埕口都可以是講古的場所。”說話間,我們走到了大元路的鷺江老劇場公園,他招呼我們坐在一旁的石凳上,指著后面說:“這片原來叫賴厝埕,原來的金城戲院就在這兒,以前也有講古仙在這里講古。”如今這里騰出了一大片空地作為市民休閑的公園,每周日都有講古活動,講古講了將近40年的楊敏謀偶爾也會來說上幾場。今天他也帶了本《廈門老街趣談》準備說給我們聽,“講古,一本書,一張嘴,就夠了。”他邊說著,邊翻開書開始講:“話說古早人啊,把這個老虎叫作山君,也就是百獸之王……”一陣陣抑揚頓挫的腔調,惹得周圍三三兩兩泡茶的阿公阿嫲時不時轉過頭,看兩眼,聽兩句,又轉過頭跟旁人繼續閑聊;原本逗著小孫女玩的阿婆,不知何時也拎著小凳子坐過來,聽到“騙鬼去給虎舔”時不停地點頭,樂呵呵地笑。她悄聲跟旁邊的人說:“這位楊先,都講了很多年的古了,老廈門人都知道他的。”說話間,陸續又有人靠過來,人一多自然就搭起了茶桌仔,泡上茶,天南地北地開聊,話題越說越遠,原本并不相識的眾人也漸漸熟稔起來。圍著講古仙而坐的人群,自發聚成一個個不規則的圈,講古就是在一個又一個小圈子里互相交換著生活智慧和處世哲學,人情世故自然也在其中。

多吃一碗飯,好好睡一覺,明天起來就萬事無憂

在楊敏謀眼中,聽講古本身就是為了放松和宣泄,畢竟人生不如意十有八九,心情郁悶時就出來閑晃。以前鄰里關系很親切,街頭巷尾擺上幾張石凳就可以聚來一群人聽講古,相互慰藉打氣,時不時侃兩句,紓解壓抑或不快,回去后“多吃一碗飯,好好睡一覺,明天起來就萬事無憂”。而閩南方言里的俗語、俚語往往就是一段講古的靈魂,講古仙鋪陳疊敘,最后以諸如“澆花要澆根,交人要交心“ “走就好兄弟,住就好厝邊”結尾, 比起冠冕堂皇的勸誡,多了一絲人情味。而那些方言諧音帶來的笑料,亦是閩南人的幽默,以此狡黠的小把戲,撫平人們生活中遭遇的不順不快,讓日常的瑣碎變得有滋味。至于講古人所講的那些掌故、故事,并沒有超出聽者的人生經驗,故事只是一個模板,聽者自會往里面添加自己的經歷,讓這個故事變得更具體,并從中得到慰藉,這是屬于庶民的消遣與喜樂。

隨著日頭轉冷,因講古而熱鬧起來的人群,也陸陸續續都散了。阿公阿嫲們向楊敏謀說完“來去呦”,便牽著小孫孫的手,準備回家做飯。楊敏謀也像他小時候見過的講古仙那樣,瀟灑地收起書本后起身,仿佛剛剛的熱鬧并不存在。說的人,聽的人皆有各自的生活要過,待到明天的這個時候,或許大家又會聚在一起,講古說的是古早事,解的是當世人的憂,正如楊敏謀說:“所謂講古,就是所有的憂愁,在傍晚的時候讓它散了吧。”畢竟所有的民間故事到最后,都是一出淚水佐歡笑的喜劇。

唱了『沒法度﹄ 生活繼續行

在所謂的音樂“鄙視鏈”中,閩南語歌容易被貼上“俗”的標簽。但實際上,方言是與本土最深的聯結,用方言說出自己的故事,唱著自己的生活,是件幸運的事。這群唱著勵志的《愛拼才會贏》、唱著溫情的《家后》、唱著苦情的《愛情騙子我問你》的人,并不畏懼閩南語歌的消亡,總有新的人,用新的方式,唱出這片土地的故事。Double明就是這樣一個團體。這支自稱“不清新偶像團體”的樂隊,在泉州唱著“新閩南民謠”。

我們是音樂圈的BUG

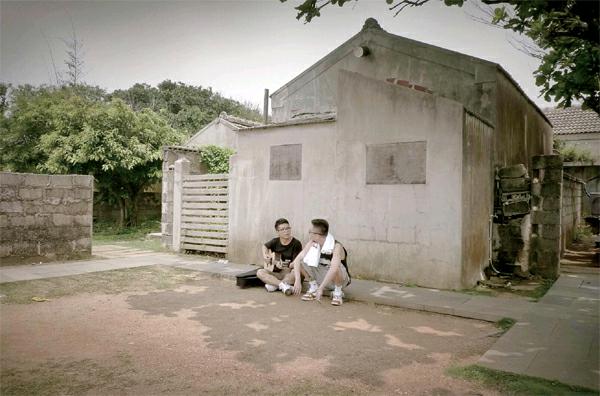

Double明里有大明、小明兩人,加上“Double”音似閩南語中的“男人”,倒讓這個名字別有風趣。大明祖籍晉江,長于深圳;小明泉州人,在廣東度過童年。兩人有相似的生活經歷,同樣喜愛NBA球衣球鞋,同所大學畢業,一切巧合得像天注定。兩人成了摯友,直至“我是他的親人,他是我的親人”,大明如是說。

Double明實在是低調得“囂張”。兩人閑暇時創作的音樂被朋友用于他的短片中,一炮而紅,如黑馬一樣闖入泉州音樂圈。他們很少接受采訪,對于音樂商演也是謹慎的,甚至是挑剔的,“健身房請我們過去,難道我們在上面唱歌,他們在這樣這樣”,大明邊說著邊彎曲手臂,擠出肌肉,說著他也笑了,魔性的笑聲如他的性格一樣,爽直而“囂張”,“演出要對到點,要爽”。

他們戲稱自己是音樂圈的BUG,大明不會樂器,小明看不懂樂譜。關于音樂的創作,實在有些隨意而任性。靈感一來,哼兩句,彈一下,覺得曲子可行,就寫下來;曲子定下,想句閩南話,定下主題,接著就是故事的延伸。故事多源于泉州的在地故事,比如《今日你要跳舞嗎》寫的是媽媽跳廣場舞,《我沒以前厲害了》是朋友度蜜月回來后的一句感慨引起的創意。在他們的音樂里,我們看到的是生活,聽到的是真誠。

這種爽直,還在于他們的“不清新”,像《相塞沒時間》一類的歌名的“粗暴”,讓“正經之人”有點瞠目結舌,但這也是一些人喜歡他們音樂的緣由。所謂的“不清新”,實際上更是一種對待“現實”的態度——調侃生活,調侃現實。赤裸裸的現實總會讓閩南人常常將“沒法度”(閩南語“沒辦法”)掛在嘴邊,是無奈,也是種豁達。以前的閩南語歌告知你,生活無奈,但你要“向前走”,要“愛拼才會贏”,Double明的歌卻在提醒,“不能控制的東西不要想”,要看開,“開心也是一天,不開心也是一天,人總要死的嘛”。

“至少在我活著的時候,閩南話是不會流失的”

生活在泉州,是件幸福的事。泉州很小,小到一輛電動車就可以行如踩云,不會像在深圳,為了和朋友聊天喝酒而費上幾個小時的車程。泉州多情,人們在這過著慢生活,鄰里街坊講古拉家常,活得自在。Double明都在泉州安了家,當起了“超級奶爸”,“家庭第一,事業第二”,大明如此強調。

幸虧泉州的慢與圈子小,讓他們陪著孩子成長,一起認識這座城市成了可能;讓他們的“自娛自樂”在閩南為人所知,且自得其樂。

Double明還在唱著,唱著新式的閩南語歌,女兒也加入了他們的行列,成了歌詞話題的主角,也成了他們歌曲里的小歌手,唱得歡騰。“我不擔心她不會講閩南話,這是生活環境影響,這里注重這種文化交流,至少在我活著的時候,閩南話是不會流失的,而深圳有可能會”,大明總會將泉州和深圳拿來對比,目前生活于泉州,確實是件幸福的事。