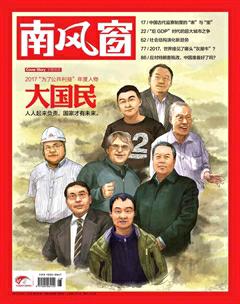

杜聰 我想啟發社會改變歧視

何蘊琪

頒獎詞

20年來通過智行基金會,幫助兩萬艾滋病遺孤重返校園,融入社會,通過智慧的行動改變社會對艾滋病人及遺孤的歧視。

智行基金會創始人、主席杜聰剛從加拿大返回中國,就馬不停蹄地開始了他的工作。到監獄探訪,與捐助人吃飯,到電視臺參加慈善晚宴。2018年是智行基金會的第二十個年頭。我問他,如果給20年的故事起一個標題,那會是什么,他想了片刻回答說,應該是和“傳遞愛”有關的,至于題目,應該有更加好的選擇。

在美國的13年

采訪從杜聰高中時代的老師談起。原來,美國經歷過一個被艾滋病肆虐的時間。那是1980年代,作為一名隨父母從香港到達美國的新移民,杜聰在舊金山讀中學。

當時,艾滋病在美國剛剛被發現,并爆發疫情,人們的態度從漠不關心發展到充滿敵意。1981年,美國男同性戀者以一種奇怪的順序相繼感染死亡。直到4年后,美國總統里根才開始在公開場合談論艾滋病問題—那時,已經有1.2萬美國人死于艾滋病。患病者通常被趕出家,丟掉工作,醫療保險也拒絕支付治療費。同性戀者被妖魔化。里根的顧問帕特·布坎南1093年撰文寫道:“可憐的同性戀們—他們向自然宣戰,現在自然在實施可怕的報復。”

高中老師感染艾滋病去世,這是一個對杜聰而言震撼性的事件。“舊金山是爆發疫情的重災區,當時人心惶惶,我開始了對艾滋病的關注。”高中畢業后,杜聰到哥倫比亞大學完成學士學位,又在哈佛完成了碩士學位。這個期間,“天天報紙都有刊登艾滋病的死亡人數,其中包括很著名的演藝界人士。很多患者被歧視,大人被開除出工作崗位,孩子被開除出學校。”杜聰成為了一名志愿者,在美國十多年,他一直密切關注艾滋病患者的社會狀況。“今天的艾滋病沒有那么恐怖,患者可以領取免費藥物,可以把疾病轉化成慢性病,但在那時候患病時一定會死亡的,因為還沒有研制出抗病毒藥,而且人們面對的是許多的恥辱。”

智慧付諸行動

杜聰在金融界的職業發展得非常順利,在美國居住了13年后,他回到香港工作。27歲,擔任瑞士銀行駐香港聯席主席。這個成績當然預示著廣闊燦爛的前途。

在投行工作時,他又一次到內地農村看項目。“我們看的是修建高速,橋梁這樣的項目,這通常是非常偏僻的地方。出于好奇心,也出于對艾滋病的關注,我會問當地的村民,你們有沒有聽說過艾滋病。但是村民普遍都沒有聽說過,那是1995年。我開始擔心中國會重復美國的悲劇,于是開始做一些支援工作。”

“智行”的含義是把智慧付諸行動。基金會的理念是運用知識于行動,幫助不幸的人。秉承這理念,基金會由2002年開始在中國為父母因艾滋病離世或父母感染了艾滋病的孩子提供援助,不僅照顧艾滋孤兒,同時亦照顧受艾滋病影響的孩子,以確保這些孩子們都能接受適當的幫助。

由資助第一批127名孩子開始,基金會發展到現時已累計資助超過20,000名受艾滋病影響的孩子,成為國內以艾滋遺孤為服務對象的非政府組織中,發展得最快和工作最持恒的慈善機構。

杜聰的故事今年在媒體上開始廣為傳播,人們都覺得他的人生非常不一樣,放棄了高薪厚職,而為自己關注的最需要幫助的人群獻上愛和行動。這件事不是一個月,一年,而是持續了20年。

“我等不了了”

杜聰今年50歲,微信上的頭像是他年輕時的照片,長發少年,目光清澈,讓人想起Beyond和80年代的香港,那是理想主義的時代,那是光輝激情的歲月。

年輕的志愿者杜聰往返在香港和內地中間,這是1990年代末,他一邊在瑞士銀行工作,一邊和幾個志同道合的朋友成立智行基金會,在中國內地做防艾教育。“這是我的第一步,那時也沒有辭掉我的工作。但是,后來遇到了這群孩子,我知道,我等不了了。人生道路也就此改變。”

杜聰有一次在北京開一個關于防艾的會議,遇到了從河南農村來看病的兩父子。“因為當地的醫生不懂治療,他們來到了北京。我問為什么你們會有艾滋病呢?他們說在他們的家鄉,有很多人感染艾滋病。這是我第一次知道農村因為賣血引發艾滋病的問題。”

中國內地的艾滋病擴散,原因之一是賣血和吸毒。杜聰和他的團隊住在村子里,“有一天,一個我們到訪的村莊有11個人出殯。很多墳墓,觸目驚心。還有很多小孩子,父母感染并去世以后,他們變成了孤兒,沒有人照顧,你會看到很多絕望的眼神。” 本來在業余時間做志愿者的杜聰,被這些絕望的眼神抓住了,他發現,孩子們最需要的是一個重返學校的機會,因為父母們是由于貧苦無知才去賣血的,如果能夠讓這些孩子獲得學費和生活費,重回學校,就可以讓他們融入社會。 智行基金會進入了一個新的階段,杜聰也從兼職公益人成為了全職工作者,成為了孩子們口中親切的“杜爸爸”。

“大部分初高中都可以提供住宿,所以他們就可以住校,過普通人的生活,或者和家里其他的親人,叔叔阿姨一起生活,而不至于被隔離和被標簽化。”公益的踐行有很多種方式,從一開始的選擇,可以看到杜聰的方式里面是對救助對象處境和救助目標的清晰體認和關懷。

因著這個考慮,智行基金會的主要工作是資助艾滋病遺孤的教育及生活開支,資助款項會透過前線員工直接發放給受資助孩子的家庭或學校,同時亦透過其他活動項目,令這些孩子直接受惠。基金會并不會營運孤兒院或寄養家庭,而是希望透過財務緩助,讓受助家庭自力更生,繼續照顧孩子,讓孩子在親人身邊成長。基金會亦堅持讓孩子到普通學校上學,與其他沒有受艾滋病影響的孩子一同學習及生活,希望減除他們被歧視及隔膜的自身感覺。

我想啟發社會改變歧視

杜聰介紹說,艾滋病遺孤大部分分布在河南、安徽、云南、廣西四個省份。20年來,智行基金會幫助了兩萬多個孩子,讓他們完成了初高中學業,十多年前救助的第一批孩子,大學升學率達到60%(農村孩子的升學率是80%)。

“有一個村子,他們出來了95個大學生,你知道有的地方如果一個村子出來一個大學生就很了不起了,所以95是個很多的數字。現在數目還在增加,可能會突破100個。”

我問他,當你看到自己救助的孩子這樣成才時,感受是怎樣的。杜聰說,我當然希望看到他們很爭氣,但很多時候成績不一定是唯一的標準。“我們背后是有很多項目,有系統地幫助他們,我們希望他們用教育來改變自己。不一定要考上大學才是成功,或者學習到一門技能也不錯。這里面也包括品德教育,做一個好人,一個有責任心的人,能夠懷著一顆感恩的心,內心要強大,不要害怕被歧視。這些都是非常重要的,而我們在幫助他們獲得的。”在智行基金會網站上,可以看到艾滋病遺孤一項里,有包括心理發展、職業技能培訓、社群互助在內的多個子項目。

為了讓孩子們提高服務精神,智行基金會會動員被幫助過的大學生回到基金會工作。杜聰透露,目前基金會的員工有73人,其中70%的員工是從前資助過的孩子“回爐”。“傳統上社會歧視的被救助對象,比如吸毒者等,有的公益機構會不愿提及他們的背景。被救助對象可能會偷偷摸摸地做人。如果能夠有人以過來人的身份幫助他們,一方面容易獲得他們的信任,另一方面如果做得不好會給被救助者帶來第二次傷害。我們要培養孩子們有一個十分強大的內心。”

和杜聰的聊天時間不長,我知道他的行程緊張。這是一個內心十分強大的人,他很容易了解別人的需要,卻有著金融家的精準考量,我想,這大概就是20年來經歷許多風雨,把起心動念的一件事能做得如此極致的關鍵所在吧。他沒有談及太多的困難,盡管這些困難是可想而知的。他也不是一個“標題黨”,我想,這就是我們時代所需要的公益人。