坪山:眾志成城打贏土地整備硬仗

劉淵源+弓李+李麗

土地是城市發展的空間基礎,土地整備則是保障城市發展空間的關鍵一環。在寸土寸金的深圳,可建設空地越來越少,土地整備的成效直接關乎城市持續發展。深圳東進戰略的實施,對于亟需完善基礎設施、深度開發建設的東部地區既是機遇,也是挑戰。土地整備首當其沖,既是城市發展的基礎保障,也是政府工作的焦點和難點。

坪山區作為深圳東北門戶、深圳東進的橋頭堡,以機制保障、創新引領,不斷攻堅克難、破解土地整備瓶頸,探索出一套行之有效的土地整備新思路、新機制、新路徑,打贏了公共基礎設施建設和產業升級發展的第一場硬仗。

創新引領 破解土地整備瓶頸

作為深圳的后發展區域,坪山區在公共基礎設施方面存在較大的歷史欠賬。深圳東進戰略為坪山區帶來了千載難逢的歷史機遇,交通建設、治水提質、文教體衛等一大批公共基礎設施建設計劃紛紛提上日程。然而,面對國有土地與原農村占用土地犬牙交錯、土地利用率較低的現狀,坪山區土地整備工作千頭萬緒,舉步維艱。

坪山土地整備的焦點和難點在哪?如何更高效地推進原農村地區土地整備工作?如何保障建設項目的土地空間?坪山區堅持創新引領,以改革破解土地整備瓶頸。

為保障基礎設施建設和產業項目落地,坪山區在首創“整村統籌”土地整備模式的基礎上,不斷探索高效供地機制,并形成了較完整的一套做法。即在土地整備利益統籌項目框架內,根據“提前整備、統一核算”的原則,參照房屋征收工作的模式和補償標準,政府、社區、權利人簽訂三方協議,由政府對需提前供地范圍內的權利人先行予以補償,社區保留權利人在土地整備利益統籌項目內的補償安置權益(后期可退補償換安置),政府提前支出的相關補償款在社區土地整備利益統籌項目大賬內按一定原則進行核銷。通過該模式,確保了南坪三期、坪鹽通道等公共基礎設施項目的建設以及華誼兄弟文化影視城、南京金龍等產業項目的供地。

面對高新南片區13.36平方公里范圍內有3.5平方公里土地為原農村掌握的現狀,坪山區建立了高位統籌的工作機制,成立了由區委書記、區長任雙組長的高新南片區二次開發工作總指揮部,并根據土地權屬特征和區域現狀,結合社區及居民意愿,形成了“一區一策、同步推進”的開發思路,分別劃定了房屋征收區、城市更新區、利益統籌區、校城共建區等四大區域,采用不同的模式推進土地二次開發工作。其中,根據校城共建區私宅建設密度大、合法用地少、周邊配套需求大等特點,坪山引入“校城共建”理念,創新提出復合型綜合改造的模式。總的原則是:采用政府引導,企業運營模式,政府通過總體規劃引導,制定多元化發展方向,并充分利用土地資源,對不同的區域,進行不同的功能規劃,同時加大片區的公共市政基礎設施、道路交通設施和環境改造投入來完善該區域的市政、交通配套;社區依托深圳技術大學配套需求和區域產業發展需求,在確保不大拆大建的前提下,引入市場主體對建筑立面及居住、商業環境進行全方位的改造,全面提升運營管理水平,將自身發展和周邊配套需求融合起來,形成生活、眾創服務區。

房屋征收是土地整備工作的重要手段之一,是難中之難,而補償標準則是其中的“焦點”。為破解這一焦點問題,坪山區在不斷探索創新土地整備模式的同時,加大力度推進房屋征收政策優化,在充分尊重歷史和現實情況的基礎上,創新工作思路,率先在深圳市出臺“補償政策調整方案”,從政策上為房屋征收工作保駕護航。

機制保障 決勝治水大會戰

今年深圳污水直排河道黑臭問題被中央環保督察組督察整改,面對這個多年沒有啃下的“硬骨頭”,深圳加快了治水大會戰。坪山區迅速把治水提質作為一項重要政治任務和當前頭等大事來抓,以市委書記王偉中提出的“硬要求、硬舉措、硬作風、硬干部”精神為統領,按照陳如桂市長關于“補齊水環境質量短板,打造與現代化國際化創新型城市相匹配的‘美麗深圳”的指示為要求,成立了區治水提質工作總指揮部,由坪山區委書記呂玉印、區長陶永欣親自掛帥,緊緊圍繞坪山河水質達標、建成區5條黑臭水體治理等硬任務,于今年7月啟動河道征拆大會戰。坪山區始終保持對標跟緊的看齊意識和緊迫感,建立了區委統籌指揮、黨政齊抓共管、部門協調聯動、社區緊密配合的工作機制,并自加壓力、倒排工期,明確提出了9月30日前完成297棟房屋年度征收任務的硬要求。最終在全區之力的推動下,如期完成相關征拆任務,破解制約治水工程實施的“卡脖子”難題。

本次河道征拆涉及的建筑物體量大,大多為零散分布的合法建筑,業主數量龐大,構成復雜。其中,本地居民144棟、面積4.5萬平方米,分別占比49%、32%;海外華僑、港澳居民43棟、面積1.8萬平方米,分別占比14%、13%。很多業主對于征收補償抱有較高期望,甚至存有“博賠”想法,導致征拆工作面臨較大阻力和困難。

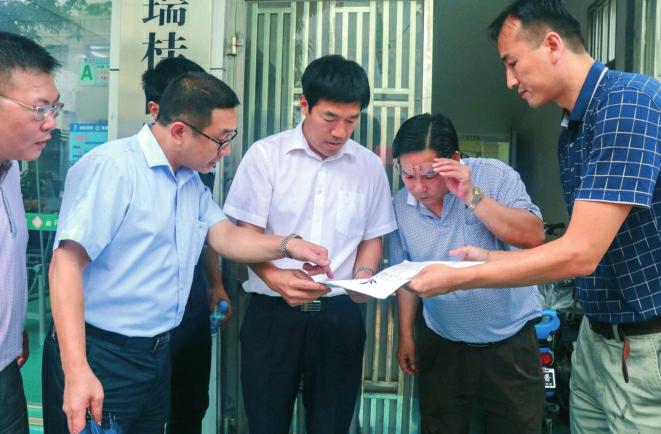

上下合力聯動機制是河道征拆決勝關鍵。坪山區委書記呂玉印堅持關鍵節點親自部署推進、疑難問題現場研究解決,僅兩個月就先后6次主持召開河道征拆大會戰動員部署會、征拆工作現場會、執法問題研討會等專題會議。全區挑選精干力量組成6個工作組,分別充實到各街道“點對點、結對子”,并充分發揮各社區黨委、居民小組黨支部的戰斗堡壘作用,發動社區黨員干部帶頭配合征拆,并共同做好群眾工作,以情促遷,有效帶動了群眾理解并主動配合河道征拆工作。比如,馬巒街道湯坑水片區10戶居民補償期望偏高,區、街道、社區合力攻堅,組織工作專班,利用休息時間反復登門入戶講解政策,以理服人、以情感人,最終贏得了居民的理解,提前完成征收任務;坑梓街道秀新社區廣泛動員轄區內征拆業主配合政府工作,并組織6個居民小組組長,統一到街道土地整備中心現場辦公,為征拆業主集中辦理確權手續,提高了征拆效率。

“硬作風”是河道征拆的保障。河道征拆既是抓業務工作,也是做群眾工作,需要各級各部門上下一心、合力攻堅,需要黨委政府與社區基層同心協力、緊密協作。坪山區堅決落實“區-街道-社區”三級河長制,堅持守河有責、護河擔責、治河盡責,不折不扣地將各項工作職責落實落細,整合資源、重心下沉,條塊結合、一線作戰,從領導班子到基層職工全面參與任務包干,并發動基層黨組織和黨員干部協助參與征收談判,咬定目標、一抓到底,形成“千斤重擔眾人挑、人人肩上有指標”的工作格局。

高壓執法是河道征拆決勝法寶。坪山區依法依規對河道沿線涉嫌違法建設、違規經營、安全生產等情況進行全面排查、鐵腕執法,共計開展行政檢查963次,發放各類法律文書204份,查封違法點47處,拆除違建3棟、臨建112處,形成了“博賠無效”的震懾效應,牢牢把握住了征拆談判主動權。特別是,區委主要領導一線調研、現場指揮,堅決拔掉了坑梓街道貴族自行車廠、楊木坑水庫農家樂等存在十幾年的涉水違規“硬釘子”,啃下了河道征拆“硬骨頭”。

尤其值得推崇的是,在河道征拆最后沖刺階段,其他街道紛紛伸出援手,支援任務最重的龍田街道,成為“大會戰”中高效聯動眾志成城的經典樣本。

高臺賽馬 鍛造擔當有為隊伍

為何坪山能夠在土地整備工作中不斷出彩?為何多年啃不下的“硬骨頭”、拔不掉的“硬釘子”能夠被拔掉?為何坪山的土地整備工作能夠始終走在全市前列?

創新是關鍵,機制是保障,而人是解決一切問題的根本!

正是基于這個根本問題,坪山區樹立以工作實績選人用人的“生產力導向”,研究出臺了《關于在推進全區重點工作中培養鍛煉干部的實施辦法(試行)》及配套細則,注重在征地拆遷、治水提質等高難度、高強度工作平臺上發現干部、錘煉干部、考核干部、重用干部,將干部日常表現、工作成效與考核任用掛鉤,變“相馬”為“賽馬”,為廣大干部提供展示才干、公平競爭的平臺,真正做到把一批硬干部選出來、用起來,旗幟鮮明為擔當者擔當、對負責者負責、讓有為者有位。這些舉措有效調動了全區廣大干部干事創業、攻堅克難的熱情和干勁,營造了比學趕幫超的良好氛圍。

正是坪山區委區政府“高臺賽馬”用人原則,一大批敢作敢為勇于擔當的優秀干部脫穎而出。河道征拆大會戰兩個多月來,全區60多名處級以上干部、100余名科級干部、200多名工作骨干,舍小家顧大家,連續取消節假日休息,不間斷推動河道征拆談判,面對涉水違法違規行為敢于出手,面對“釘子戶”“刁難戶”敢于碰硬,面對征拆可能出現的糾紛敢于擔責,做到了不為人情所擾、不為利益所惑、不為困難所阻、不為暴力抗法所屈,展現了昂揚的斗志、堅韌的品格和強硬的作風。

同時,土地整備部門始終堅持不斷學習、不斷創新,以問題為導向推動工作機制體制創新,以新思維、新模式化解工作“頑疾”,不斷深化“整村統籌”土地整備工作模式,探索提出“提前整備、統一核算”“更新整備聯動”等工作思路,有效推進了坪山土地整備工作,打造了一支既能吃苦耐勞、又能沖鋒陷陣的土地整備隊伍,獲得市、區各級領導的充分肯定和廣大群眾的普遍認可。