石濤款《黃山十二屏》相關問題研究

◇ 朱良志

石濤款《黃山十二屏》相關問題研究

◇ 朱良志

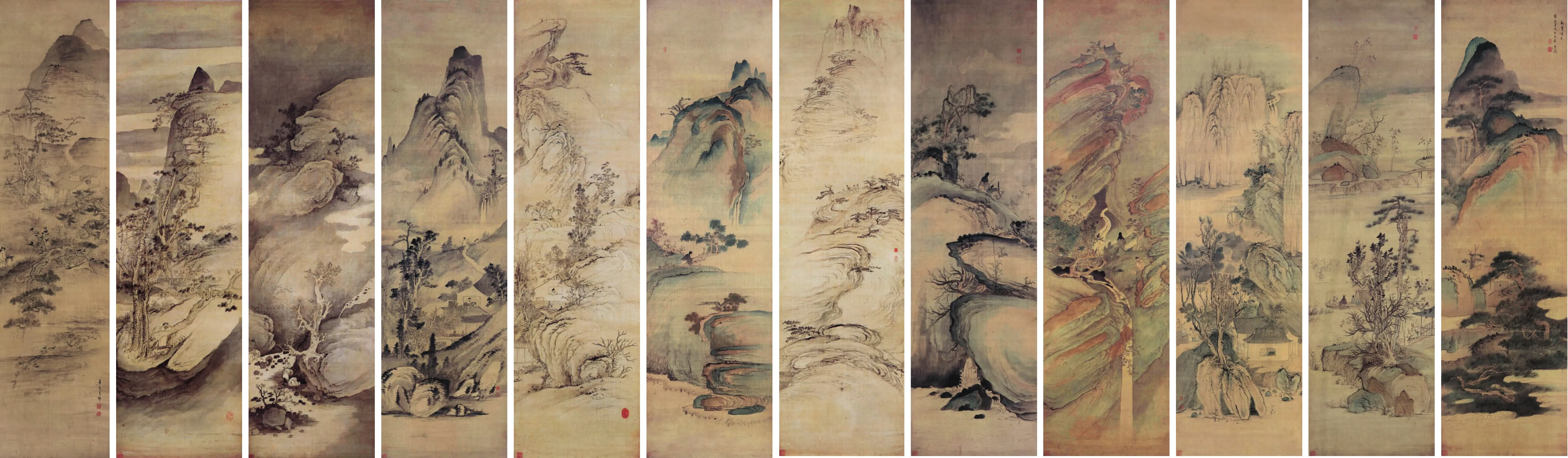

福建博物院積翠園藏石濤款《山水圖》十二屏,立軸,絹本,每屏縱168.5厘米,橫48.4厘米,設色。體制巨大,古雅幽淡,頗新人耳目。石濤早年作品被確認為真跡的不多,如果此十二屏被證明為石濤所作,對石濤早年藝術的研究來說,其價值可能不低于《百開羅漢圖冊》。

北京文物出版社1992年出版《福建積翠園藝術館藏書畫集》(以下簡稱《積翠園書畫集》)第一集,第51—68頁影印此冊。2000年天津美術出版社出版之《石濤書畫全集》下冊411—422頁也收此十二屏,列入未紀年作品。

其實這件作品明確標示時間,不知何故,《石濤書畫全集》將其列入未紀年作品。或許選編者對此真實性還是有疑慮。而《中國古代書畫圖目》福建部分并沒有影印此冊,也未見專家鑒定意見。從此《圖目》編選的體例看,沒有列入圖目,可能就不是存疑的問題,當是將其排除出石濤真跡的序列〔1〕。十二屏至今也罕見研究著述涉及〔2〕,更未見對其真偽情況的討論。

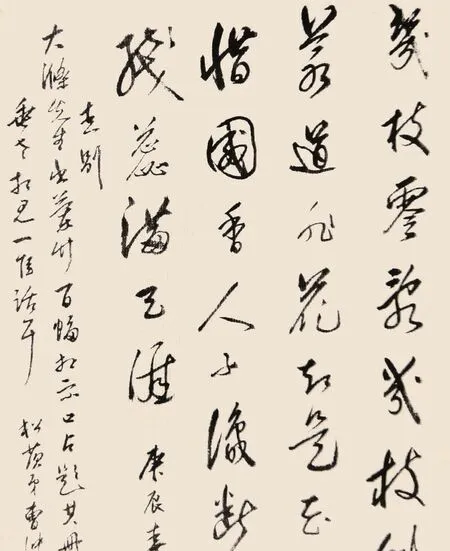

本文是對十二屏真偽及其相關問題的討論,提出一些粗淺的意見以就教于學界(圖1)。

圖1 [清]石濤 黃山十二屏 168.5cm×48.4cm×12 1671年 福建博物院積翠園藏

一、十二屏的具體情況

(一)論名

十二屏的名稱,涉及對這組作品內容的看法。《石濤書畫全集》以“十二條屏”名之,而《積翠園書畫集》則名之為“山水圖十二屏”。而我認為,可直接稱為“黃山十二屏”,因為此十二屏,畫的是畫家與所贈者一行游歷黃山的經過,其中所畫都是黃山之景,有湯谷、文殊院、蓮花峰、丹井、指月庵、螯魚背、白龍潭、祥符院、煉丹臺等。

石濤一生作過大量有關黃山的作品,其中著名者有藏于故宮博物院的二十一開《黃山圖冊》(圖2)、京都泉屋博古館所藏八開《黃山八勝圖》(圖3)以及《黃山圖軸》,香港至樂樓所藏石濤1700年所作《黃山圖》長卷等。《黃山十二屏》豐富了石濤早年黃山題材的內涵。

《黃山十二屏》具有很高藝術水平,可以視為早年設色山水大幅的代表性作品。其細筆淡彩之表現,比故宮博物院二十一開《黃山圖冊》更豐富。在構圖格局、山水氣勢上,又比《黃山八勝圖》更有感染力。

(二)品序

石濤一生多有寫屏之事,晚年定居揚州期間,曾因生活所迫,為人寫屏。他在給好友江世棟的信中說:“昨來見先生者,因有話說,見客眾還進言,故退也。先生向知弟畫原不與眾列,不當寫屏。只因家口眾,老病漸漸日深一日矣。世之宣紙、羅紋搜盡,鑒賞家不能多得;清湘畫因而寫綾寫絹,寫絹之后寫屏,得屏一架,畫有十二,首尾無用,中間有十幅好畫,拆開成幅,故畫之不可作屏畫之也。弟之諸公物力皆非從前順手,以二十四金為一架,或有要通景者,此是架上棚上,伸手仰面以倚,高高下下,通常或走或立,此等作畫,故要五十兩一架。老年精力不支,舞筆難轉動,即使成架也無用,此中或損去一幅,此十一幅皆無用矣,不如只寫十二者是。”〔3〕

此札大致作于1700年前后。石濤在北還定居揚州初期就開始賣畫之業。臺北故宮博物院所藏石濤十二屏大幅屏風(本為張岳軍舊藏),乃通景屏,作于康熙甲戌(1694)。他當時客居于揚州凈惠寺大樹堂,十二屏即作于此處,并在澹可齋中再題。從通景之筆墨特點、構圖和題識情況看,系應景而作。所畫花卉竹木山水林泉,很多重復自己的作品內容,筆法時有氣力不足之嫌。

《黃山十二屏》與之相比有明顯不同,此作乃精心完成之作,屬于石濤那種鼓蕩氣勢而為之的作品,構圖謹嚴,氣脈條暢,設色溫雅而富有古風,首尾一氣貫通,雖非通景屏,卻富有鮮明的內在節奏。這是贈給珍貴的友人之作,屬“非賣品”。

臺北故宮博物院的這件通景屏,順序明晰,亂序則不成畫。《黃山十二屏》似乎沒有這樣明確的前后順序。然而這件作品卻有潛在的順序。就像一件手卷,從起首到卷末,有一個內在的流動線索,反映出作品的內在節奏,經過作者縝密的構思,深值玩味。

但要準確判斷這樣的順序誠非易事。《積翠園書畫集》和《石濤書畫全集》則有不同的標示。十二屏中,唯有兩屏有題識,其他十屏只鈐印章,并無款識。在有題識的畫屏中,有一屏有上款,有一屏有時間款。《石濤書畫集》便將有上款之屏列為第一,有時間款列為最后一屏。這樣的排列是符合這件多條屏作品內在邏輯的。而《積翠園書畫集》則將有上款的此屏排在第六,有時間款的列在第八。在我看來,還是《石濤書畫全集》的安排停當些。

十二屏內在流動的線,是以黃山游蹤為順序,從開始準備登山,遠途跋涉而至,沿著前山一路向上,最后黃山游歷歸來。

《石濤書畫全集》第一開和第十二開的順序安排恰當,但其他十開的排列順序與這個內在的線索往往不合。如第五開(《積翠園書畫集》第十開),所畫為“山溪道上”,畫去黃山途中之景,當排在第二開。我將在下面分析各屏內容時再談順序的安排。

(三)上款

十二屏第一屏有題款(依《石濤書畫全集》之序),右上角書云:“松雪意,為冠翁老先生太史,粵山濟。”而在第十二開右下角稍上書“辛亥春仲”。時在1671年。其他再無一字之題。

這里的冠翁太史,當指曹鼎望。1671年,石濤在宣城,自1667年到1669年數至黃山,曾與曹鼎望同登山頂。還有一次,與曹鼎望之子曹賓及同登黃山。李驎《大滌子傳》:“辟黃檗道場,于敬亭廣教寺而居焉,每自稱為小乘客,是時年三十矣。”石濤生于1642年,若依此傳,是年三十,大致在1671年,是他安心宣城雙塔寺敬心修佛時期。《黃山十二屏》正作于此時,畫中具有安寧深永的意味。

曹鼎望(1618—1693)〔4〕,字冠五,號澹齋,河北豐潤人,順治己亥(1659)進士,授翰林院庶吉士等職。康熙五年(1666)典試湖北,康熙六年(1667)出守新安,在此地數年,功勛卓著。后因觸犯上級而被奪職,康熙十六年(1677)出官江西廣信府,康熙十九年(1680)為江西饒州知府,康熙二十三年(1684)為陜西鳳翔知府。晚年辭官歸里〔5〕。博學多才,工詩,尤善治墨,其“曹墨”向為收藏界所寵〔6〕。

曹鼎望有三子,皆成功名,長子曹釗,字靖選,號眉庵,為例貢生。次子曹鈖(?—1689),字賓及,號癭庵。光緒《豐潤縣志》卷二言其“美豐儀,能詩文,尤精繪事。隨父守新安,讀書黃山之桃花源。以明經仕內閣中書舍人,壬戌隨駕奉天府,明年扈從南巡,旋充乙丑殿試填榜。著有《癭庵集》《黃山紀游》《扈從東巡紀略》”。三子曹鋡,字沖谷,號松茨,候選理藩院知事。三人都曾隨父讀書黃山。閔賓連《黃山志定本》卷首所列姓氏中,這三兄弟皆在其中。

石濤與曹氏一門結下深厚情誼。石濤生平與曹家父子數登黃山,確切的記載就有兩次。石濤《生平行》敘及登黃山途中遇曹太守之事:“招攜猿鶴賞不竭,望中忽出軒轅臺,銀鋪海色接香霧,云涌仙起凌蓬萊。正逢太守劃長嘯(原注:新安太守曹公冠五),掃徑揖客言奇哉。詩題索向日邊篆,不容只字留莓苔。”石濤與曹鼎望在黃山相遇,一起賞景吟詩。梅清《題畫寄曹太守新安》詩中云:“邇來出守重太史,手把瑤琴白云里。直騎黃鶴凌天都,群巒俯澗滄溟起。況復囊筆披鴻濛,左招半公右石公。文采風流接靈境,一掃蹊徑空群蹤。”〔7〕其中所謂“左招半公右石公”,就是宣城高人徐在柯(號半山)和石濤二人。這次出行在1667年。

許承堯《歙事閑譚》卷十五載《雪莊評〈黃海真形圖〉》,雪莊(1653—1721)〔8〕,為康熙時著名畫僧,居黃山,此冊評時人圖寫黃山之畫跡。其中收石濤作品四幅,這四幅作品今已不見。其中有《平天矼》(列在47圖),為石濤所作,原題云:“畫里曾游處,青年滌素襟。蒲團松自在,幽夢與相尋。”注云:“余己酉(1669)與曹賓及游黃山,投杖坐其頂,四望無際,復尋光明頂師子而止。”〔9〕日本京都泉屋博古館所藏《黃山八勝圖》第二幅有跋云:“黃山道上,懷冠五曹郡守,湘源苦瓜和尚。”此即于黃山道上對曹鼎望的回憶,從“懷”之一字看,與曹太守登山當在之前。不知此次“黃山道上”,是否就是1669年與曹賓及共登黃山之事。

石濤生平為這位摯友所畫多矣。李驎《大滌子傳》云:“時徽守好奇士也,聞其在山中,以書來丐畫,匹紙七十二幅,幅圖一峰,笑而許之。圖成,每幅各仿佛一宋元名家,而筆無定姿,倏濃倏淡,要皆出自己意為之,神到筆隨,與古人不謀而合者也。”這七十二開黃山圖今不存〔10〕。本書前引石濤1688年題明陳良璧羅漢圖卷(作于1588)云:“余昔自寫白描十六尊者一卷,始于丁未年,應新安太守曹公之請,寓太平十寺之一,寺名羅漢寺,今寺在而羅漢莫知所向矣。余至此發端寫羅漢焉。初一稿成,為太守所有。”〔11〕數年之中,應曹冠五之請,為畫羅漢寺畫羅漢,既見其愿力之深,又見其與曹冠五的不平凡情感。

石濤贈曹鼎望72幅黃山圖冊,遍仿宋元名家風格,以不同筆墨去呈現。作為一位出家人,卻于繪畫一道用力深矣。1666年,石濤捧著一冊黃山圖去見梅清,梅清一見,驚為仙人:“石濤飄然至,滿袖生氤氳。手中抱一卷,云是黃海云。云峰三十六,峰峰插紫玉……”他贊揚石濤的黃山諸圖:“石公煙云姿,落筆啟遙想。既具龍眠齊,復擅虎頭賞。”〔12〕上海博物館藏有梅清《黃山圖》12開,作于1693年,在《蓮花峰圖》自跋中說:“石濤和尚從黃山來,曾寫數冊見示,中間唯五老峰最奇,吾游黃山竟未去五老一面,意中每不能忘,握筆時仿佛得之。”又在《喝石居圖》中題道:“喝石居,此亦石公粉本也。予亦未到,乃黃山別業。久不耐用細筆,又不甘以老態自居,他日石公見之,則毋謂老瞿效顰耶。”在《黃山勝境全圖冊》中,梅清有跋云:“鸚鵡展翅,一線天上,乃黃海奇景,石濤和尚曾眼此本,予亦仿佛為之,石公得毋謂老瞿效顰耳。”

石濤在1662年到1666年間居黃山周邊之寺院,1666年來宣城,時回黃山。在1666年到1669年間,他來往于宣城與黃山兩地間。他是黃山孕育出的藝術家。今藏于日本京都泉屋博古館作于1667年的《黃山圖軸》有三跋,第一跋云:“此畫丁未游黃澥歸敬亭所作,今年丙寅復題于一枝下,石濤濟。”丁未為1667年,跋作于1686年,故宮博物院所藏二十一開《黃山圖冊》也大體作于1667年前后。

《黃山十二屏》作于1671年,是石濤為曹鼎望所作黃山諸圖中存世的真跡。他以趙子昂意畫《黃山十二屏》。李驎所說的各以宋元名家風格寫黃山,《黃山十二屏》也可歸入這方面的嘗試。故宮博物院另藏石濤早年十五開山水冊(無年款),作于宣城,其中有多開畫黃山,如一開題“三十六峰下用小華墨”,一開題“向來獨得襄陽法,高子磊落稱房山”,也屬這方面的嘗試。《黃山十二屏》以趙子昂法為之,古淡淵雅,用筆細謹,設色溫麗,筆法不疾不徐,尤重以書法性線條寫之,墨法也罄控自如,頗能見出子昂所推崇的“古意”。此與金陵之后畫風迥然不同。《黃山十二屏》的出現,使我們在“無法而法”的石濤之外,又可看出一個謹守古法的石濤。張大千說,石濤雖筆法雄放,筆筆都從功夫中來,不為虛語(圖4)。

(四)內容

此依十二屏之內容,在參照《積翠園書畫集》和《石濤書畫全集》基礎上,重新排序,并系之以名如下:

1.《山閣遠望》

《石濤書畫全集》第一屏,積翠園藏本第六屏。此屏設色濃重,筆致優雅。右上角書云:“松雪意,為冠翁老先生太史,粵山濟。”鈐“石濤”朱文長方小印,另一白文方印,在他屏中也有見,漫漶不可識。畫下部煙云中有老松深郁,當面而盤旋向上。尤具石濤畫松之風格。松下一閣,閣中有人伏案靜讀。上半部則是遠峰迢遞。遠峰中的青綠暈染法,已開后來此法之目。此為未入黃山之景。

此或寫據曹太守官署遠望之景。曹鈖《游黃山記》開篇云:“丁未春,家大人出守茲郡,余登署中紫翠樓,見雙崟對屹,議即云門峰,心怦怦為所動,欲游不果。”〔13〕

2.《山溪道上》

《石濤書畫全集》第十屏,積翠園藏本第五屏。此開無款,右上鈐“石濤”朱文橢圓印,另一印與第一屏的第二印同,不識。

此畫面頗疏朗,有李郭寒林意味。此屏當畫去黃山途中。遠方溪橋儼然,溪中著一舟,舟中人有二,并有一鶴隨行。氣氛輕松,與將游黃山的氣氛相合。

此畫與由徽州官署到黃山的路途相合。曹鈖《游黃山記》:“斯游也,出郡之朝河門,而北行四十五里,至容溪,夾徑叢篁,可以幕日,由栗村石壁山洽嶺抵山口,幾二十里止焉。”而小舟中著鶴也與曹太守生平喜好相合。石濤《生平行》談到曹太守游黃山時說:“招攜猿鶴賞不竭,望中忽出軒轅臺。”梅清有《題畫寄曹太守新安》也說:“手把瑤琴白云里。直騎黃鶴凌天都。”石濤與梅清詩中所說曹太守駕鶴游黃山,或非虛指。

3.《祥符聽泉》

《石濤書畫全集》第七屏,《積翠園書畫集》排在第一。此屏左側下部山根處鈐“粵山”“石濤”兩白文印,前方,后橢圓。下部畫幾棵高樹矗立,是石濤喜歡畫的所謂“平頭樹”。置幾處屋宇,當是寺院所在,后院兩人于柵欄前遠望,前方之山峰或即石濤曾多次畫過的老人峰。此處乃修禪、讀書、聽泉、沐浴勝地。

祥符寺,唐建,其時稱湯院。至宋,易名為祥符寺。石濤《祥符寺題壁》詩云:“游人若宿祥符寺,先在湯池一洗之。百劫塵根都洗盡,好登峰頂細吟詩。”自湯口至祥符寺,有溫泉,乃由前山攀登所經之地。賓及《黃山游記》云:“又十里抵湯口,則天都、云門入望矣。又八里抵湯院,即古祥符寺,溫泉生削壁下,片石凸出,以障風雨,若為浴者作天然室也。”石濤《黃山八勝圖》就有湯谷沐浴的場面。

4.《白龍潭上》

《石濤書畫全集》第二屏,積翠園藏本第四屏。此屏無款,右上鈐橢圓朱文鐵線“前有龍眠”小印。為了突出白龍潭瀑布從天而降的氣勢,畫面呈窄幅,兩旁向中擠壓,左側山體如利斧斜斜砍出,絕頂處華麗的樓閣在白云中涌出,一條白龍直瀉而下。

沿祥符寺泉水而上,就是白龍潭,白龍潭為黃山勝跡。故宮博物院藏石濤早年山水冊中就有一幅題“黃山白龍潭上寫”。宣城詩壇元老沈泌(方業)題此冊云:“石公冰雪姿,亦復煙霞貌,禿筆貌蒼顏,高寒想同調。窈窕白龍潭,錚琮石門道。能事化工并,皆能殫厥妙。云氣之所濡,仿佛煙嵐冒。”《黃山八勝圖》第六幅畫《白龍潭》,題跋中有“桃花源白龍潭上同冰琳上人”。所題詩有:“高人修百業,朝對白龍潭,石上呼龍出,巖前構草庵。”鄭為《石濤》影印石濤六開《山水花卉冊》,第五開為《白龍潭上》圖,題:“窮源無盡意,到此得無心。白龍潭上有此。苦瓜老人寫。”

胡積堂《筆嘯軒書畫錄》卷上著錄《僧石濤書畫冊十四開》,多關黃山之景,其中一開也作于辛亥(1671),題云:“石飛珠百斛,玉掛碧千尋。怒吼山林動,光寒日月沉。窮源無盡意,到此得空心。何日呼龍出,能施大地霖。題白龍潭。辛亥夏日粵山石濤。”這也是在敬亭所作白龍潭景。

5.《擾龍松前》

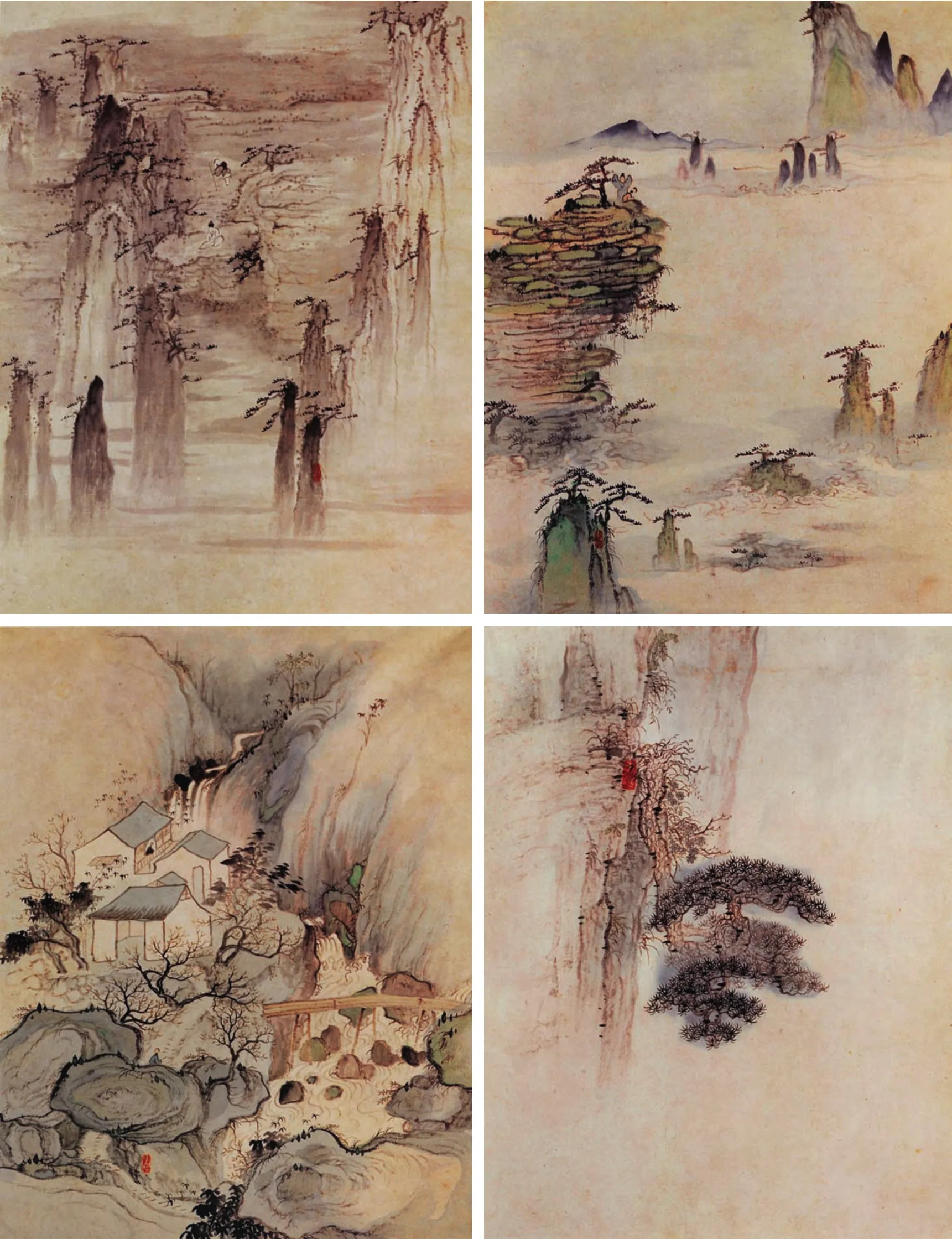

圖2 [清]石濤 黃山圖冊(21開之1—4) 30.8cm×24.1cm×21 1667年前后 故宮博物院藏

《石濤書畫全集》為第四屏,積翠園本排在第二。右上鈐二印,一印不辨,一為“前有龍眠”朱文長方印。此畫下部畫塊石當面,用色幽微,泉水由巨石中滑出。畫中部往山頂處,幾人疾行路上,老松枝條倒掛,就是所謂擾龍松了。

《黃山八勝圖冊》曾有一開畫此松,題《觀擾龍松》詩:“山之奇兮黃之峰,峰之奇兮多奇松。真奇那得一輕示,一峰拔出蹲擾龍。擾龍盤旋數十丈,枝枝葉葉爭搶攘。我來游觀不敢捫,金光逼逼若飛屯。翠髯紫鬣亦奮迅。風雷呼起山山應,吾將收拾有毛錐,興到臨池逢人贈。”

6.《云中蓮花》

《石濤書畫全集》第十屏,《積翠園書畫集》排在第十。此屏在右側中部山腰處鈐兩印,前印不辨,后為“老濤”朱文橢圓印。這應該是十二屏中畫得最有氣勢的一幅,山勢如卷云層層盤旋向上,畫面中央數人仰目觀望,與高渺的群山相比,顯得非常渺小。蓮花峰正像在云中開放的花,令人神移魄蕩。正像他詩中所說的“海風吹白練,百里涌青蓮”。

此圖構圖即顯示出石濤奇迥不凡的特點,自腳下山石一路向右盤旋,到畫之中部,蕩向畫之極右側。再向上,又自左向右,呈盤旋向上之勢。直至頂端,忽然打住,畫數峰直插,節奏頗耐尋玩。

7.《丹井鳴弦》

《石濤書畫全集》排在第十一屏,積翠園本在第三屏。此幅也無款,左上空白處鈐有一“石濤”朱文長方小印。此畫以青綠染出遠山,一泉由山峰中滑出,中部一觀者撫松而嘆。此處或即丹井巖。此地有鳴弦泉。石濤曾有詩詠之云:“丹井不知處,藥灶尚生煙,何年來石虎,臥聽鳴弦泉。”〔14〕《黃山八勝圖》中第五開畫此處。此畫的青綠設色令人印象深刻,突出丹井的奇幻色彩。泉屋博古館所藏《山水精品冊》中有一開也是畫此鳴弦泉景。一泉滑出,如絲絲琴弦,是其典型特征。

8.《黃山道上》

《石濤書畫全集》排在第九屏,積翠園本在第十二屏。此幅在右下鈐一白文橢圓小印“美墨老濤”。山腰處畫屋宇中有人憑窗眺望,山間小路上,有人往絕頂攀登,而在條屏最上方的絕頂處,置一空亭,突出其高聳奇險。

此處或為經文殊院向上之路,石濤在黃山詩中多次談到這處地點。如胡積堂《筆嘯軒書畫錄》卷上著錄《僧石濤書畫冊》,其中有一詩《上文殊院》:“折磴沖風上,飛泉撲面寒。踐苔嫌石瘦,澗壑亂云攢。一線開天小,群峰拔地寬。欲思投杖屐,僧食正炊餐。”

9.《臨絕頂處》

《石濤書畫全集》排在第三屏,積翠園本排在第七屏。此幅在右下鈐“粵山”白文和“石濤”朱文兩小印。此屏畫在登山途中,將臨絕頂處。

10.《老木臨風》

《石濤書畫全集》編在第六屏,積翠園本在第十一屏。此屏在側石根處鈐“石濤”白文印。此畫臨溪畫一老木,漱石臨風,頗具姿態。上畫云霧蒸騰中的山體。黃山以奇松怪石著稱,此圖境界荒寒,意味深永,出自一位年不到30歲的畫家之手,真匪夷所思。

11.《古松盤桓》

《石濤書畫全集》排在第五屏,積翠園本在第九屏。在右下空白處鈐一罕見的朱文橢圓印“輸與空山枕石流”。畫一人撫松而思。構圖奇迥。

所畫古松,似為黃山臥龍松。故宮博物院藏黃山二十一開冊中有一開,就畫一松當路,老者盤桓。京都泉屋博古館藏石濤十二開山水圖冊,大都畫黃山之景,是晚年回憶性的作品,中有程抱犢等對題,其中有一開畫黃山臥龍松,題云:“老峰拔地起,苔蘚盡虬龍。”

12.《黃山歸來》

此幅《石濤書畫全集》列在最后一屏,而積翠園本則在第八屏。此屏右下有時間款“辛亥春仲”。鈐二印,前一印在多屏中出現,然模糊而難辨。后一印為“石濤”白文橢圓印。

此圖畫兩人騎驢,一童子挑物于后,山前有屋,屋有兩楹,大門前有人依戶而望,當是在迎接家人歸來。后進屋中有兩人相對而坐,似擺上酒食,等待辛勞的登山者歸來。此與第一屏相呼應,當為畫之作結處。

此十二屏之序,只是一個率略的統序,或有與石濤原意不合者,唯提供一個線索,懇請知者有以教之。

圖3 [清]石濤 黃山八勝圖 20.2cm×26.8cm×8 紙本設色 日本京都泉屋博古館藏

二、《黃山十二屏》的真偽

《黃山十二屏》基本內容與石濤早年活動沒有矛盾,是反映石濤與曹鼎望父子交誼的一件重要作品,畫中所涉內容為黃山游歷過程的攝寫,以這樣精致而優雅的風格表現(絹本、設色溫麗、勾勒暈染節制而富有內蘊),也符合石濤與曹鼎望之間的關系性質。然而要確定這是一件石濤真跡,還需要更進一步的證明,如畫風、書法、印章等方面的因素。這里重點從畫風和印章兩個方面來討論這個問題。

(一)與同期繪畫風格的比較

第一,構圖。石濤繪畫的“奇”首先反映在脫略凡常的構圖上。一峰突起式的構圖,就來自于黃山的經驗,后來成為其作品的一個典型特征。這在為鳴六、為吳禹聲所作的山水冊中就可看出。

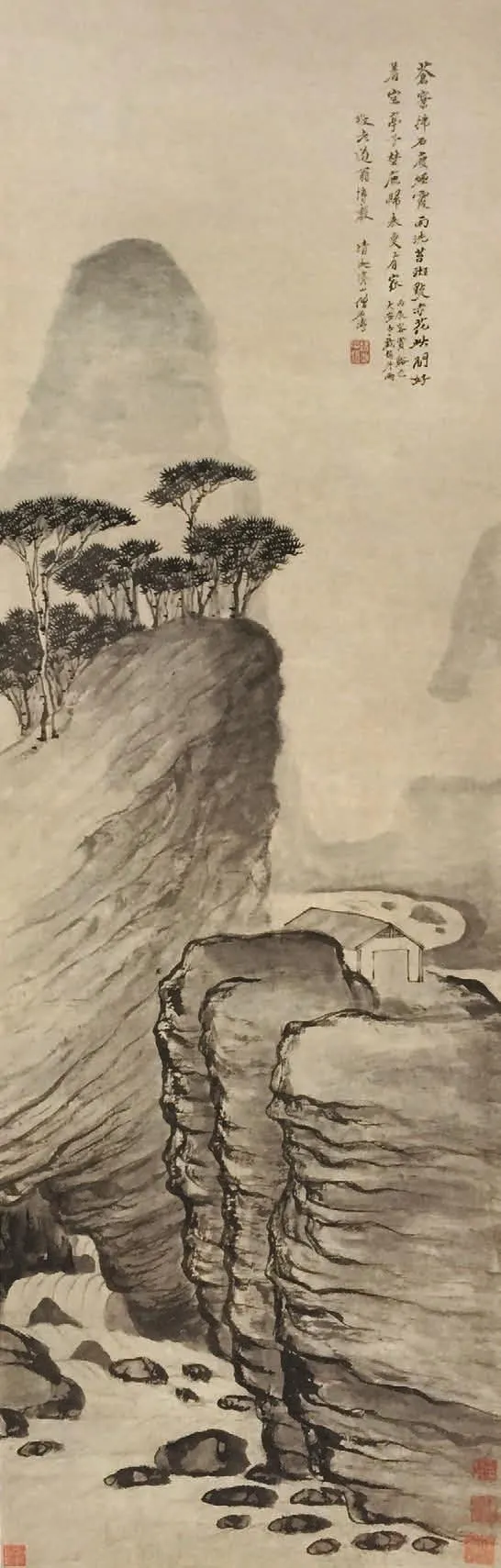

這里想通過另一件作品來對比。藏于故宮博物院的《對菊圖》(圖5)與《黃山十二屏》一樣,都作于1671年。《對菊圖》題識云:“采菊東籬下,悠然見南山。辛亥九日寫為□老道翁詞丈粲,粵山僧濟。”鈐有“濟山僧”白文方印、“老濤”朱文橢圓印和“意不由人”白文方印等三印,右下角一印不辨。上款被人挖去,缺損之字或即“冠”字,或許是石濤另一件贈曹冠五的作品。

此畫近景是老松當立,松下有幾椽屋宇,遠方則一峰突起。畫風清潤雅靜。將此軸與《黃山十二屏》的第一屏《山閣遠望》對比,發現兩圖構圖十分相似,都是老松盤桓,一峰突起。整體畫風與石濤17世紀70年代初之特征相合。此時已與1666年前后畫風有明顯差別,他受梅清的影響日趨明顯,畫風豪放而縱逸,山石皴法也具梅清特征。那種長線條的勾勒,尤具脫略形式、超然物外特征。松樹的畫法也具石濤此期之特點。

試比較此二圖中老松畫法,皆以畫龍之法來畫松。黃山以松奇,石濤眼中的黃山之松又與平常人不同,他所看重的是臥龍松、擾龍松、游龍松等。他是松畫這是有“龍思維”。松干呈龍鱗之狀,松枝如游龍盤旋,松葉如龍爪。費滋衡《掣鯨堂詩集》七古一中載有《松石引贈石濤上人》:“石公畫竹如畫龍,畫龍之法亦畫松。竹松夾畫兩龍合,壁間夜夜云霾封。竹干龍爪松皮片,龍鱗老枯藤虬結,龍筋纏竹枝松刺,龍髯掃善畫乾坤。”〔15〕這樣的畫法與藏于臺北的《石公種松圖》也比較接近。

再將《采菊圖》與《黃山十二屏》中第三屏《祥符聽泉》屋宇畫法相比,二圖為同一作者手筆之特點更加明顯。這是石濤獨有的屋宇呈現法。

《采菊圖》與《黃山十二屏》的書法風格也十分接近。二作為同年之作,前后相差不過數月。題識文字都不多,明顯具有石濤早年書法之特點。《采菊圖》書有“采菊東籬下,悠然見南山。辛亥九日寫為□老道翁詞丈粲,粵山石濤濟”,《黃山十二屏》第一屏書有“松雪意,為冠翁老先生太史,粵山濟”,第十二屏時間款書寫“辛亥春仲”。這很少的文字中,有幾字重合:翁、粵、山、濟、辛、亥。此六字的結體基本相同。

其實,這一構圖在保利2009年秋拍的《松蔭研讀圖軸》中也能看出。此作未系年,是石濤早年的手筆,當作于1670年之前。張大千在圖右下角題云:“此清湘未流寓邗江時所作,其年約當四十左右,為康熙初年也。梅瞿山與清湘交最契,每游黃山必邀在其家,故其作畫多似清湘,此幅可證也。”

第二,“硬”的畫風。前人曾有評石濤早年山水之作云:“石濤山水蒼勁挺老,最為難得,近世多偽為之者,然魚目混珠,識者立辨。”(石濤山水立軸,藏故宮博物院,幼瓠裱邊之題語)石濤早年山水就有“硬”的特點,所謂“蒼勁挺老”,意在重拙中有質感。這樣的特點非常難以模仿,這也是判斷石濤作品真偽的重要標尺。

如十二屏中第四屏、第七屏山體的畫法,鉤皴呈直線,橫來豎去,極力追逐山石磊落的感覺。第四屏中的白龍潭的一線飛瀑,由兩邊嶙峋的塊石壓迫,有一種特別的張力。第七屏中幾塊巨石當面,在柔麗的畫面中,又有一種堅實感。

這也是石濤早年作品的風格。故宮博物院所藏一件山水立軸(圖6),此為“敬老道翁”畫,“丙辰客賞溪之大安寺”時所作,時在1676年,當時他在涇縣。這種奇崛的構圖、磊落奇蟠的特點,似為石濤所獨有。

圖5 [清]石濤 對菊圖軸 99.7cm×40.2cm 紙本墨筆 1671年 上海博物館藏

第三,旋轉性。石濤早年畫山有一種旋轉之力,如北京私人收藏之《百開羅漢圖冊》、上海博物館所藏之《觀音圖》等,就是那種動之以旋、潤之以轉的獨特畫法。《黃山十二屏》中第六屏畫幾人于蓮花峰前,人在山中部,為了突出山勢的高聳,由山腳下就以筆走龍蛇之體勢,一路橫向旋轉向上,有風馳電掣之勢,人如在山的巨浪中。而在山的絕頂處,突然掉轉筆鋒,以蕭疏小筆,直筆畫山頂,如從滄海中浮出。石濤的不凡才華也于此得現。

第四,爛漫的格調。石濤早年繪畫有一種爛漫的特點,所謂江花隨我開、江水隨我起,這也是石濤的獨特魅力所在。那種令人意倦神懶的山水,非石濤所可為。《黃山十二屏》看起來畫得很節制,卻藏天花爛漫于其中。空林如霰,花兒在云中綻放。如第四開畫白龍潭上景致,中間一段兩人觀瀑布,山間奇花異卉競相開放。第三開祥符湯谷之景,下部一段,極具浪漫色彩。

對比故宮博物院所藏二十一開《黃山圖冊》,此冊未系年,從風格上說,當略早于《黃山十二屏》,大約作于1667前后。第六開畫臥龍松,而十二屏中的第十一屏也畫臥龍松,二者相較,前者略顯稚拙。從總體而言,二十一開的筆法尚有早期稚嫩特點,而十二屏則相對來說,畫得更成熟細膩。

十二屏是細筆勾皴山水,二十一開《黃山圖冊》則主要是小寫意,略其意趣而已。但相比而言,十二屏細筆之作由寫實轉成寫意,更耐看。而二十一開的小寫意倒是在強調率略中,略有草草之虞。由此也可看出,從二十一開《黃山圖冊》到十二條屏黃山圖景的發展,石濤的藝術在幾年中有較大提升。不僅是宣城畫派對其影響,更在于他在繪畫探索的途徑上費心費力所獲得的進步。

總之,《黃山十二屏》反映出石濤早年黃山諸作中的風格特點,應為石濤手筆。

圖6 [清]石濤 山水軸 128.4cm×41.5cm紙本墨筆 1676年 故宮博物院藏

(二)印章中的問題

十二屏所鈐印分別為:第一屏鈐“石濤”朱文長方小印,另一白文方印不辨;第二屏鈐“石濤”朱文橢圓印,另一印與第一屏的第二印同,不識;第三屏鈐“粵山”白文方印、“石濤”橢圓白文印;第四屏鈐橢圓朱文鐵線“前有龍眠”小印;第五屏鈐二印,一為“前有龍眠”朱文長方印,一不辨;第六屏鈐兩印,前印不辨,后為“老濤”朱文橢圓印;第七屏鈐“石濤”朱文長方小印;第八鈐一白文橢圓小印“美墨老濤”;第九屏鈐“粵山”白文和“石濤”朱文兩小印;第十屏鈐“石濤”白文印;第十一屏鈐一罕見的朱文橢圓印“輸與空山枕石流”;第十二屏鈐二印,前一印不辨,后一印為“石濤”白文橢圓印。

十二屏涉及印章有:“前有龍眠”朱文、“美墨老濤”白文、“輸與空山枕石流”朱文、“石濤”朱文方、“石濤”朱文橢圓、“石濤”白文橢圓、“粵山”白文、“老濤”朱文等八枚印章。

令人迷惑的是,這些印章不僅在同期的作品中罕見,也很少在后來的作品中使用。是否就可據此判此作為偽作呢?我覺得不能遽下斷言。

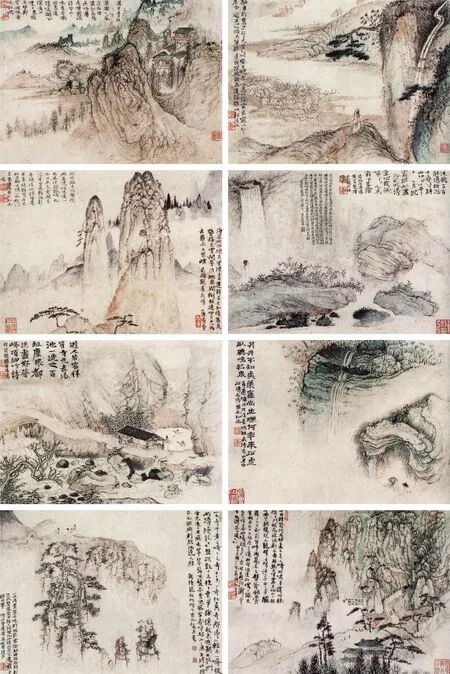

大致作于1667年前后的二十一開《黃山圖冊》(故宮博物院藏),每開均無題識。除第一開無印外,其他二十開均有印,第一、第二、第三、第四、第五、第八、第九、第十四、第十五、第十九共十開,都鈐有一“指月”白文長印,四角略呈圓形。第七、第十、第十二、第十六、第二十都鈐“老濤”白文長印,此印與他后來使用的“老濤”白文長印不同。第十一開又有“老濤”朱文橢圓印,此印也不見石濤生平其他作品,石濤有“老濤”朱文印,但與此不同。第十七、第十八兩開鈐“濟”白文方印,此印也不見其他作品使用。第六開鈐“得未曾有”白文方印,他作未見。第二十一開鈐“濟山僧”白文方印。石濤的確有一個“濟山僧”白文方印,但不是此印。

也就是說,此中所鈐之印,均未見于石濤傳世作品中,此與《黃山十二屏》的情況十分相似,后者所使用的印章也不見于其他傳世石濤作品。故宮博物院藏二十一開《黃山圖冊》乃不容質疑的石濤真跡。由此也可見出,石濤早期作品有一重要特征,就是印章使用的非固定性,這與金陵之后的書畫作品情況完全不同。這兩件作品中所涉十多枚印章,當都是石濤所刻,反映出他初涉制印一門的基本情況,印章水平一般不高,印章使用隨意性較強,印章的變動性也較大。

十二屏有一枚“前有龍眠”朱文長方印值得注意。李驎《大滌子傳》載:石濤在宣城時,“又畫一橫卷,為十六尊者像。梅淵公稱其可敵李伯時,鐫‘前有龍眠’之章贈之”。石濤另有“前有龍眠”白文印,又有一枚“前有龍眠濟”白文印。這三枚印章中,到底哪一枚乃梅清所贈,尚難確定。但可以確定的是,《黃山十二屏》中的“前有龍眠”朱文印,非梅清所贈,因為印章的水平不高。

三、其他與曹氏相關作品

(一)《留別五翁先生山水圖卷》(圖7)

這是一件著名石濤款作品,本為王南屏(號玉齋,1924—1985)所藏,現歸美國西雅圖美術館〔16〕。水墨,紙本,縱31厘米,橫1014.5厘米,數丈長卷,在石濤傳世作品中不多見。曾為張大千盛贊的石濤款四丈余《觀潮圖卷》(吳湖帆舊藏)為偽跡,而此卷可能是流傳石濤真跡中最長之卷。此卷日本《南畫大觀》卷十四曾部分影印。

引首有吳照題簽,書四大字“神與境會”。款“石濤墨妙為云谷農部題,三谷農吳照”。此畫曾是酷愛石濤的大收藏家葉云谷(1775—1832)之收藏。吳照(1755—1811),字照南,號白庵,江西南城人。乾隆五十四年(1789)拔貢,官大庾教諭,清乾嘉時書畫家,與羅聘為畫友。

據畫中題跋可知,此畫曾為伊秉綬、梁章鉅、何紹基等鑒賞名家經眼,乃葉云谷由揚州購藏,是粵人收藏石濤中的精品。至近代先后為潘仕成、李瑞清等遞藏。上有“蝯叟眼福”“子韶審定”“茞林審定”“葉夢龍鑒藏”等收藏印。畫后有數跋,題跋者皆一時之選,諸跋裝裱排列混亂。前有何紹基(1799—1873)題跋:“水木叢雜,風雨離披,然蒼莽中自然韻勝,此所以為大滌子也。余昔在鄂州得一小卷,于此正復相類。惜不得一對看。何紹基獲觀于羊城因記。”后接劉大觀(1753—1834)兩跋,大觀字正孚,號松嵐,山東臨清州邱縣(今屬河北)人,善書,工詩,有《玉磬山房詩集》十三卷傳世。后又接伊秉綬(1754—1815)之跋:“是卷潑墨淋漓而題句乃云山澹石澹松澹,蓋石濤奇人也,其心眼與人異,故奇情橫溢,二百年如將見之。畫則閩粵間常有此境,正不必交趾扶余馳域外之觀耳。舊春予過邗上,此卷為宋茁山所收。嗣云谷農部北上以歸……”跋作于嘉慶乙丑(1805)。其后又有吳照之跋,作于嘉慶十五年(1810)。最末處為李瑞清跋,認為“此石濤神境也,平時所收吸水光山色,皆從筆端噴薄而出,故墨落紙上,都化煙云蓊郁欲飛也”。

此畫卷末上部題云:“山色欲雨不雨,紙窗忽暗忽明,山澹石澹松澹,水光去去心驚。己巳留別五翁先生北游并正。石濤濟山僧。”下鈐“苦瓜和尚”白文方印。康熙己巳為1689年,時石濤在揚州,此年曾有第二次接駕之事。次年初即北上。

這幅山水巨制,不在具體的山水面貌,寫其意趣而已,重在表現微茫慘淡的山水之趣。石濤著迷欲云未雨、山川氣息流動的特有感覺,在金陵以來作品中多有嘗試。此卷與金陵期間所作《萬點惡墨圖》同一機杼,又可視為一年多后所作《搜盡奇峰打草稿》長卷之前聲。其筆墨意趣與王南屏所藏另一件立軸《松巖瀉瀑圖》(1692,為伯昌所作)相似。石濤成為清初最有成就的山水家,其地位在北上前后就已奠定。

此卷上款之“五翁先生”未詳其人,或為贈曹冠五之作。存此待考。

圖7 [清]石濤 留別五翁先生山水圖卷 31cm×1014.5cm 紙本墨筆 1689年 美國西雅圖美術館藏

(二)《竹石圖》

浙江浩翰2005年春拍有一件石濤款《竹石圖軸》(圖8),此畫是石濤晚年杰作,顯示他的蘭竹之作的不凡水平。左側有行書長題:

補其石,掩其姿,看他根本脫天癡。任從疏放任從支。一笑都成十二時。堂欹地窄堪栽行,尤恐龍終遍覆施,昨年已寫一莖直,今復生兒東壁驪。霜雪過,風雨隨,別有一天終不欺。森然如嶰谷,淋漓太液池。客時呼有義,鄰鳥堪投枝。老夫揖客忙洗盞,月圓十五當天吹。茶煙初起翠云濕,垂頭滴露穿茅茨。客時大笑值我手,誰道君非俊叔師。

庚辰長至后一日,余時正寫墨竹兩叢于階下東壁粉墻上,竹成,而曹沖谷先生忽至。俯仰久之而不能去。先生云:安用地坡水,在此入山谷中矣。余書壁以謝公,大笑而別。次日,公以此紙寄至大滌,命予寫竹為文茂道兄。書博一笑。清湘大滌子濟。

款下鈐“清湘老人”“膏肓子濟”二印,右下之竹根處有“何可一日無此君”朱文印。

此作為石濤真跡,作于康熙庚辰(1700)夏,他正畫此畫時,或有“沖谷”來訪,他就是曹鼎望的三子曹鋡(字沖谷,號松茨)。這是一處極為重要的記載。石濤早年與曹氏一門交往,情誼深厚,但因史料闕如,17世紀70年代之后罕有關于他們之間交往的記載。只有《生平行》石濤自注中談及曹賓及促成他北游之事,其他再無一事言及。

曹氏一門四人才華卓著,但此門頗多不順。曹鼎望1693年下世,而其長子曹釗、次子曹鈖皆先于他在壯年離世,給這個家族帶來極大的沖擊。賓及是邀請石濤去北京的關鍵人物,可惜,石濤北上成行在1690年春,而賓及大約在此前一年下世。曹鼎望晚年辭官不做,或與這一因緣有關。沖谷才華卓絕,工詩文,又善書畫,他與石濤交往的文獻世所罕見。

石濤與曹寅晚歲于揚州交往密切,其《對牛彈琴圖軸》上有曹寅之題識。曹寅與曹沖谷為同輩兄弟,曹寅稱其為“沖谷四兄”〔17〕,我在《石濤研究》中對他們之間的交往有論述。石濤這則墨竹題跋,又為我們研究石濤與曹家的交往提供一則珍貴資料。

圖9 寫蘭冊曹沖谷跋 故宮博物院藏

(三)《寫蘭冊》沖谷題跋

無獨有偶,故宮博物院藏石濤寫蘭冊(圖9),其中第七開,畫蘭花幾株,題“種花之余”。有“清湘石濤”白文印。對題云:“幾枝凌亂幾枝斜,莫道非花知是花,可惜國香人不識,斷根殘蕊滿天涯。庚辰嘉平余走別,大滌先生出蘭竹百幅相示,口占題其冊末,以為垂老相見一佳話耳。松茨弟曹沖谷。”這是另一件石濤與沖谷交往的資料。

此跋題于1700年臘月(嘉平月),上所述石濤《蘭石圖》題識謂夏日相見,此處談到當年臘月沖谷來石濤處告別,石濤出示所作之蘭花請題,說明曹沖谷這次在揚州延宕的時間不短。二人之間當有更多交往。

注釋:

〔1〕勞繼雄《中國古代書畫鑒定實錄》(東方出版中心,2011年)第七冊福建部分也無關于此十二屏的鑒定記載。

〔2〕陳國平《石濤》(廣西美術出版社2013年版)一書上冊談及此冊,然也未細論。汪世清《石濤東下后的藝術活動年表》(河北教育出版社2006年版)錄有此十二屏,未討論。

〔3〕此書翰今藏故宮博物院博物院。

〔4〕據《曹鼎望墓志銘》:“生于明萬歷戊午二月初九日,終于康熙癸酉正月初三日,得年七十六。”

〔5〕此參光緒《豐潤縣志?文苑上》之“曹鼎望傳”。

〔6〕清高繼珩《蝶階外史》卷四載:“本朝墨工以黟、歙為盛,而最著者為南曹、北曹。南曹,曹素功所造,即藝粟齋墨是也。北曹稍后,為直隸豐潤人,名鼎望,字冠五,一字澹齋,官至陜西鳳翔府知府。其制墨也,皆廣收曹素功墨,重加搗治,有玻璃光、掌珠、天保九如、書畫舟、五明扇、珠胎諸款識,下為小印曰‘澹齋’。其曰‘癭庵’者,公子所作也。堅細光澤,又出南曹之上。今天津、寶坻諸故家尚多藏弆。”

〔7〕《天延閣刪后詩》卷十二。

〔8〕釋傳悟,字惺堂,號雪莊,黃山畫僧。其生卒年,采蔣志琴說,見其所撰《關于雪莊的三個問題:生卒、出家及其繪畫思想》(中國美術研究2009年第2期)。

〔9〕石濤可能不止一次與曹賓及登黃山。康熙《黃山志》卷七載賓及《再游黃山》:“三人黃山今又來,諸峰偏向故人開。林深夏亦清秋序,瀑響晴猶巨壑雷。煙雨半沈春藥井,云霞全護煉丹臺。莫言竟日無多路,選步應知為惜苔。”或許這次黃山游也有石濤。

〔10〕故宮博物院藏《黃山圖冊》二十一開,非贈曹氏之作,虬峰所說的“幅圖一峰”“每幅各仿佛一宋元名家”的情況看,此冊并不符合。

〔11〕《中國古代書畫圖目》第3冊,第214頁。

〔12〕梅清《天延閣刪后詩》卷十二。

〔13〕閔麟嗣《黃山志》卷五,康熙年刊。

〔14〕賓及《黃山游記》:“明日,坐飛白亭觀瀑布,隨往龍潭。潭四面闊可三丈,清鑒須眉。沿潭西為虎頭巖,巖外巨?橫溪,一窟凹入,闊不盈尺,深以丈計,磡石覆之,形同舌墜。僧云:雨后水射窟中,石子互擊,如聞鐘磬絲竹音,是為丹井也。”

〔15〕費滋衡《掣鯨堂詩集》七古一,此集不分卷。詩又見《國朝詩的》、沈德潛《國朝詩別裁》以及鄧漢儀《詩觀》等征引。

〔16〕田洪《20世紀海外藏家:王南屏藏中國歷代名畫》,天津人民美術出版社2016年版。

〔17〕曹寅稱曹鋡為“沖谷四兄”,《楝亭詩集》中有《沖谷四兄歸浭陽,予從獵湯泉,同行不相見,十三日禁中見月感賦兼呈二兄》《病中沖谷四兄寄詩相慰信筆奉答兼感兩亡兄四首》等詩。《曹鋡墓碑》云“休職佐郎曹四公諱鋡沖谷”,故有“四兄”之稱。

(作者為北京大學哲學系教授)

歐陽逸川