景教碑與《圣經》

□ 楊二祥

景教碑與《圣經》

□ 楊二祥

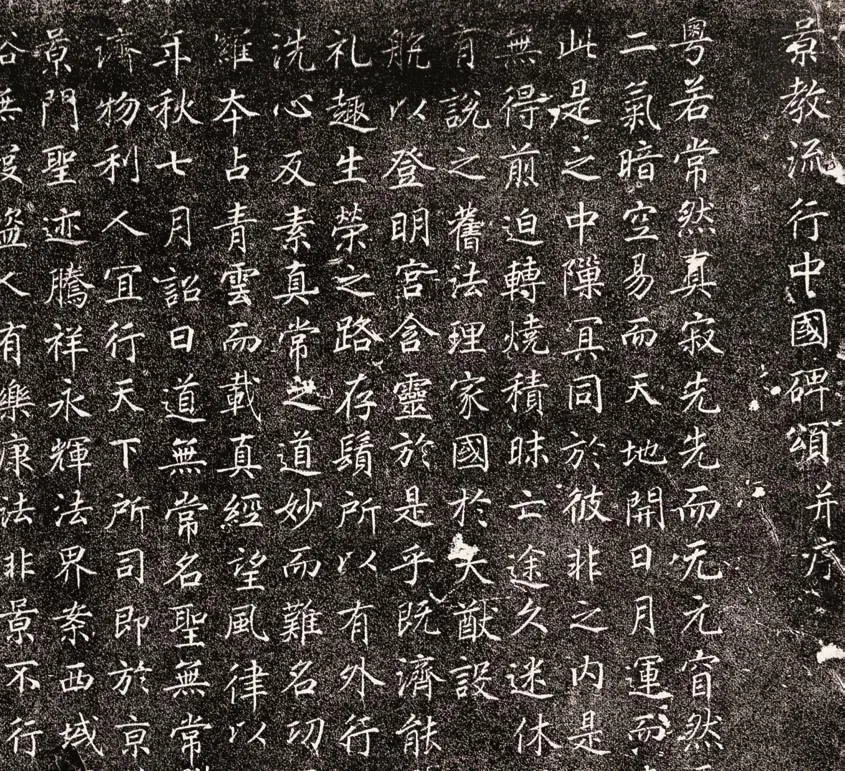

明朝天啟五年,即公元1625年,在陜西省西安城附近施工建造房屋時,一建筑工人在掘地時發現一塊大石碑。該碑長九尺余、寬四尺、厚一尺余,頭端為金字塔形,面上鐫有十字,周圍繞以荷花,形似在梅麗亞包城中圣多默宗徒墓上的十字架。十字架又環于彤云,下有中文“大秦流行景教中國碑”九個大字,排列成三行,碑的正面皆刻有密密麻麻類似的中文,并有少許人們看不懂的外文。

后經洗涮一新,來瞻仰者不計其數,官府知悉,命人砌以碑基,妥為保存。碑文中有許多景教司鐸及主教的名字,但這些司鐸及主教的名字是用敘利亞文書寫的。

“景教”是天主教“聶斯多略異端派”在唐朝傳入中國時的名字。因景教碑上刻有“翻經書殿”及“經留二十七部”等語,可知景教在中國必有經典之翻譯,目前所存者雖僅有殘片數段,但因與基督教“圣經”有關,不得不說說景教在中國的歷史,但本文所討論的僅限宗教歷史和教義,關于政治和其他歷史上的問題,則一律從略。

一、景教傳入中國

按照明朝天啟五年所發掘的“大秦景教流行碑”和七十余年前在敦煌石窟所發現若干部景教經典的記載,景教正式傳入中國時間應是公元635年,因為在這一年阿羅本(Alopen)曾到長安覲見皇帝。不過,在此之前隋朝末年,阿羅本已經在中國土地上傳揚圣教了。

第一位正式在中國傳揚基督福音的外國傳教士是阿羅本,不過,阿羅本是“聶斯多略異端派”教會的。詳細地說,在法律上是屬于“色婁基雅特息豐”大宗主教區。阿羅本到中國時,聶派教會的大宗主教是易朔雅伯二世。易朔雅伯二世于628年(唐太宗貞觀二年)受任,至644年(唐太宗貞觀十八年)卒。阿羅本于653年到長安傳教。

《景教碑》拓片(局部)

唐太宗貞觀十二年,唐太宗曾下詔文,準許在京城義寧坊建寺一座(初稱波斯寺,后改為大秦寺),有僧人21名。按“大秦”二字通常指羅馬帝國,按上下文有時也指波斯和巴力斯坦(亦或指猶太)。《唐會要》第49卷中說:“波斯景教,出自大秦,傳習而來,久行中國,愛初建寺,因以為名,將欲示人,必修其本,其兩京波斯寺宜改為大秦寺,天下諸府郡置之者亦準此”。

阿羅本是由波斯來的,想必是波斯人。他的名字“阿羅本”按日本專家佐伯好郎博士的意見即亞巴郎的音譯,但按其他學者的意見,則認為此名與敘利亞名“Yahb-Alaha”同,希臘文為“The-odorus”,拉丁文則為“Adeodatus”,意即“天賜”。另有些學者認為阿羅本并非人名,而是敘利亞文的尊號或尊稱的譯音,意為大師、夫子,尤魯和夏鳴雷等學者主張此說。

阿羅本在中國傳福音貢獻很大,過去人們對他的認識則全靠景教碑上的碑文,但從1908年發現了敦煌石窟文獻以后,由于這些文獻的著作時間與阿羅本有著直接或間接的關系,為此,佐伯好郎稱這些文獻為阿羅本的證件,即《一神論》《喻第二》《一天論第一》和《序聽迷詩所經》。《序聽迷詩所經》為景教最古老的經卷。關于阿羅本的事跡,至今因缺乏證件,我們知道的很少。

《景教碑》原石 西安碑林博物館藏

二、關于景教碑

無可置疑,景教碑確實是基督宗教文物。考察研究此碑的第一個學者是李之藻先生。李子在其所著的《景教碑后書》內說出了此碑的價值和重要意義。根據此碑,耶穌會會士陽瑪諾在公元1641年撰寫了《景教流行中國碑正詮》,此書對于歷史一概從略,唯對教義講解得很仔細,可見其詮解此碑文的良機,講解天主教的全部教義和倫理的總綱。由陽神父的著作可以看出,他毫無疑問認為立此碑者為天主教徒,絕未想到聶派教士和信徒。誠然,若非由其他出土的文物,得知聶派于7世紀和8世紀在中國各地傳教的活動,初讀此碑,必然認為此碑所記載的為天主教的總綱。

由于景教碑的發現,對于在遠東宣揚圣教的人士如此有利,但激起了一些反對天主教的人士,尤其是反對耶穌會的一些學者,如伏爾泰、克羅司、勒南、牛曼、朱利安等人,他們認為景教碑是耶穌會會士偽造的,致使歐洲的一些漢學家和批判家們對景教碑抱有懷疑態度。不過,中國學者、日本學者和住在中國的外國漢學家們則極力為之辯護,如勒格博士、衛理、萊慕撒、希爾特等,連朱利安在逝世前也改變了自己的意見,承認該碑的真實性。

這場景教碑真偽的論戰,持續了一個多世紀:一方面促使學者們多去研究有關景教歷史的文件,考古學證據和聶派教會的文獻。學者們研究的最后結論景教碑是真品,近百年來誰也不再否認景教碑的真實性了;另一方面,這場辯論,對學者,尤其是研究圣經的學者,具有特殊的教訓,不可以假設來推翻歷史的真實性。

只讀景教碑碑文,不會知道其內容和教義是屬于異端教派的,我們知道該碑是屬于聶派的紀念物,并非根據內容,而是出于外在的證據,因為外在證據與該碑的內容十分相合。阿羅本既是由波斯而來,從歷史知道那時波斯的基督徒都是聶斯多略派信徒,屬于色婁基雅特息豐大宗主教區管轄,可知中國的阿羅本屬于聶斯多略教派無疑。由此也可了解為什么當時方濟各會會士來華傳教時,景教特別反對。

聶斯多略派是第五世紀教會發生的異端派,是聶斯多略所創。他生于敘利亞,為安提約基雅城隱修院院長,律己甚嚴,善于辭令,428年升為君士坦丁堡大宗主教。他所講的異端道理,主要是反對圣母為天主之母。徐宗澤神父在他所著的《中國天主教傳教史概論》第84頁有如下概述:

1.否認“圣言”,謂“圣言”附于圣母所生之人,故圣母所生者非天主“圣言”降生之人,然天主“圣言”結合于圣母所生之人。其結合宛如天主與先知圣人之結合。不過基督其結合的形式更完美,更超越。

2.因此,圣母非天主之母,只可稱謂人之母。

3.基督所以有二主體(位格),一有形可見之人,二無形不可見之天主(圣言)。我們所朝拜的則是對于二者:對于基督人而朝拜,因天主居于此人,故與天主同受朝拜,亦因天主居于此人之故,所以基督雖人而亦稱天主。

4.天主“圣言”既與基督結合,將天主之全能、光榮,與之通功,使之成為救贖之工具及其幫助,所以基督人所受之光榮與凌辱,宛如天主亦受。

總之,依照聶士所言,從圣母所生者,是有形可見之人,成為司祭,受苦受難而死。天主“圣言”常與此人締結,有不能分離之情,然天主“圣言”非降生成人焉。所以,在基督有著形之二位,即天主之子和圣母之子,有著形之二位,無著形之惟一主體,二性之結合,亦非著形的,然倫理的即性情之契合。因此,在基督只能謂有倫理位之一致。

由以上所錄的一段概要,可以清楚地看出聶士不了解“本性”與“位格”的真諦。更清楚地說,聶士不明白或沒有信從圣保祿、圣若望和圣教會的宣言,“基督……是在萬有之上,世世代代應受贊美的天主”。

聶士所犯的錯誤在圣教會歷史上,以后不斷地發生,目前仍有一些神學家還在高舉聶士,而貶抑當時評擊聶士錯誤的大神學家圣濟利錄。然而,聶斯多略教派的歷史是很復雜的,文件繁多,且包含有三種哲學思潮,而這些不同的思潮,雖然術語不同,但概念是相同的。

按夏神父的研究分析,將景教碑碑文的第一部分(即教義部分)分為七段:

1.論天主。2.論造化萬物。3.論原罪及其效果。4.論天主圣子降生為人。5.論救贖圣業。6.論圣事及禮儀。7.論教會及其功效。

徐宗澤神父對景教碑的分析,大部同意夏神父上邊的分割,但徐神父的分析更加詳細,且分析了全部景教碑的碑文。

三、中國景教的教義、教規和組織

景教碑有“經留二十七部”之語,這與天主教現在用的新約卷數相符。聶斯多略異端派的新約,原來是22卷,有時也說27卷,多帶有圖像。景教碑文所載的“貞觀昭,遠將經像來獻上京”,就說明了景教的書卷帶有圖像,可說是圖文并茂。

景教碑還載有“翻經書殿”和“翻經建寺”的字樣,足可以說明當時景教翻譯經書的盛況。“三威蒙度贊”的尊經部分有35種,目錄后有按語:“謹按諸經目錄,《大秦本教經》530部,并是貝葉梵音。唐太宗皇帝貞觀九年,西域大德僧阿羅本屆于中夏,并奏上本音。房玄齡、魏征宣譯奏言,后召本教大德僧景凈,譯得以上30部卷,余大數具在貝皮夾,猶未翻譯”。30部卷舉成數也,目錄實得35卷,茍目錄內之“三威贊經”非即“三威蒙度贊”,則得36卷。而“序聽迷詩所經”亦不見目錄。諸經咸詰屈晦澀,不如景教碑之淵雅,可知碑文必經國人潤色也。

至于景凈教規,現存史料中,僅可見教士的規律與生活方式和一部分教義,教徒的奉教事跡則不可知。教士都必須落發留須,不使喚奴婢,不積財務。每七日禮拜一次,每日為生者和亡者誦經七次,行禮必向東方,擊木為號,行洗禮,敬十字。教士則分“清節達娑”與“白衣景士”二者,前者為常居修院的修士,后者即今日稱謂的“在俗司鐸”。

當時中國景教的主教與司鐸,似乎都有家眷,景教碑敘利亞文題名,有行通為司鐸彌利斯之子,而行通又有兒子任六品修士的記載。

景教教士除了宗教功課外,還舉辦教育和慈善事業,景教碑所載的“餒者來而飯之,寒者來而衣之,病者療而起之,死者葬而安之”,就是指當時景教教會所辦的教育和慈善事業,可見規模還相當不小。

當時中國景教的組織,撰刻景教碑的景?為教會的最高領袖,漢文僅稱謂“僧”,敘利亞文則稱其為“省主教兼中國總監督亞當司鐸”。亞當為景凈的原名,他為中國北部教會的領袖,而其他地位是司鐸兼省主教。寧恕雖有漢名,未必在中國,敘利亞文叫做“時眾司鐸之司鐸,訶南尼蘇”,任加特利加宗主教。稱省主教的還有行通、業利和景通,都以司鐸兼任。京都(長安)省主教兼司鐸行通豎立了景教碑。業利為司鐸兼六品修士長,又兼教會長。稱主教者一人,漢名曜輪。六品修士長二人,除了業利以外還有玄覽。六品修士一人,為行通之子與景浄同名(敘利亞名,沒有漢名)。稱司祭者一人,叫惠通。稱司鐸者31人,名不備録。稱修士(或譯書記)者4人,即崇敬、延和,其他二人無漢名。博士一人,即僧玄覽。守墓一人,無漢名。鑒于以上景教的組織,可以看出是仿照敘利亞教會的組織而編制的。

唐朝授予景教傳教士名銜有:授阿羅本為“上德”及“大德”;授及烈為“大德”;授佶和為“僧”及“大德”;授羅含為“僧”及“僧首”;授寧恕為“法主僧”;授業利為“寺主僧”;授伊斯為金紫光祿大夫同朔方節度付使試殿中監;授業利為試太常卿。授賜的有:賜伊斯和業利紫袈裟各一件。因漢名多屬尊稱,與教中品級無關。要想詳細了解景教的組織,應以敘利亞文為準。

唐朝的景教與政治緣深,阿羅本入京時,皇帝親自派遣宰相和大臣到京郊迎接,召見入宮后在大內譯經問道,佶和來華時,皇帝親自接見。及烈以朝貢為名而來,他的傳授,特奉詔許可。長安義寧坊寺,即出于赦建。高宗于各州設置景寺,肅宗于靈武等五郡重立景寺。其后朝廷更命在寺內墻壁上摹繪帝像,玄宗令寧國等五王親詣教堂行禮。天寶初年,又令大將軍高力士以太宗、高宗、睿宗、中宗和玄宗五帝之寫真,送寺安置……凡此,宗教依附政治卻給宗教帶來麻煩,在中國唐朝強盛一時的景教,到宋朝就銷聲匿跡了。

四

據Wieger神父所著的《中國宗教信仰與哲學思想史》和好多學者對景教在中國活動的評語是貶低的,認為景教的教義不完善。其實這些評論未免有點言過其實,好似景教教徒故意沒有將完整的教義傳授給中國。其實,每位傳教士,無論是主教或是神父或是傳教員,都會有一種心有余而信不足的感覺,正如保祿宗徒所說的“我們是在瓦器中存有這寶貝”,更何況當時的傳教士們由遙遠的西方色婁基雅特息豐或波斯而來,經過亞細亞高原,帶著堂內沉重的用具以及包括圣經在內的大量的書籍,來到中國后還得克服語言障礙,適應中國的風俗習慣等諸多難題,然后才著手翻譯圣經及各種書籍,傳播基督福音。因此,他們在中國傳播福音的功績是不可泯滅的。

至于景教碑,由基督宗教歷史立場來看,此碑應在阿伯爵碑文之后,它是全世界基督宗教最寶貴的紀念物,我們應當珍惜它。

韓少玄