色彩之日常

英國殿堂級藝術家Michael Craig-Martin擅于抓住生活中的日常之物,用藝術的眼光去理解和再創作,幻化成色彩感強烈的作品,讓觀者從視覺沖擊中重新審視日常的價值。

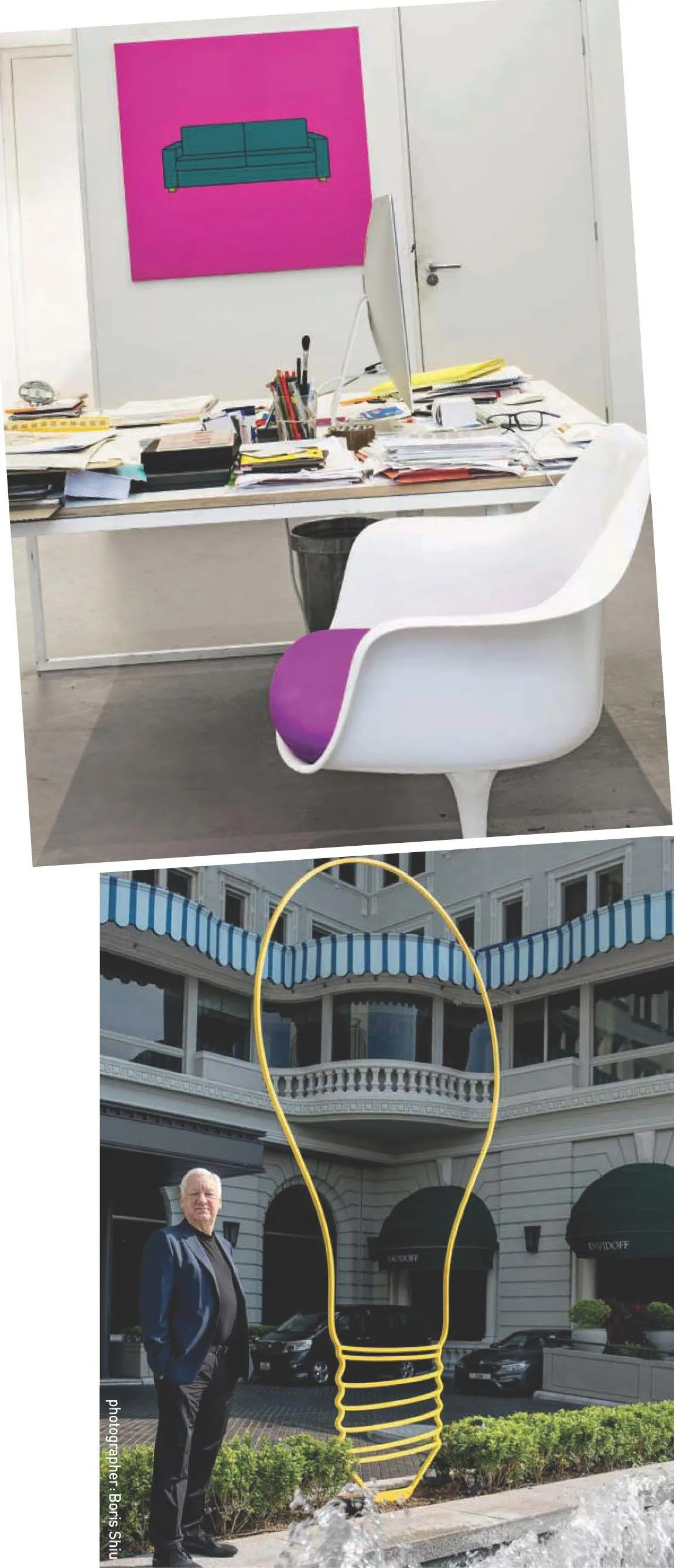

“我已經習慣了待在這家酒店里,他們快把我寵壞了,恐怕等我回到倫敦的家時,心里會有落差。”望著眼前這件為香港半島酒店創作的燈泡狀巨型藝術裝置,藝術家Michael Craig-Martin不由得開起了玩笑。今年3月,他受到香港半島酒店和英國皇家藝術學院的邀請,在香港巴塞爾藝術展期間來到香港,為自己的作品揭幕,同時也感受了一把香港的藝術氛圍。

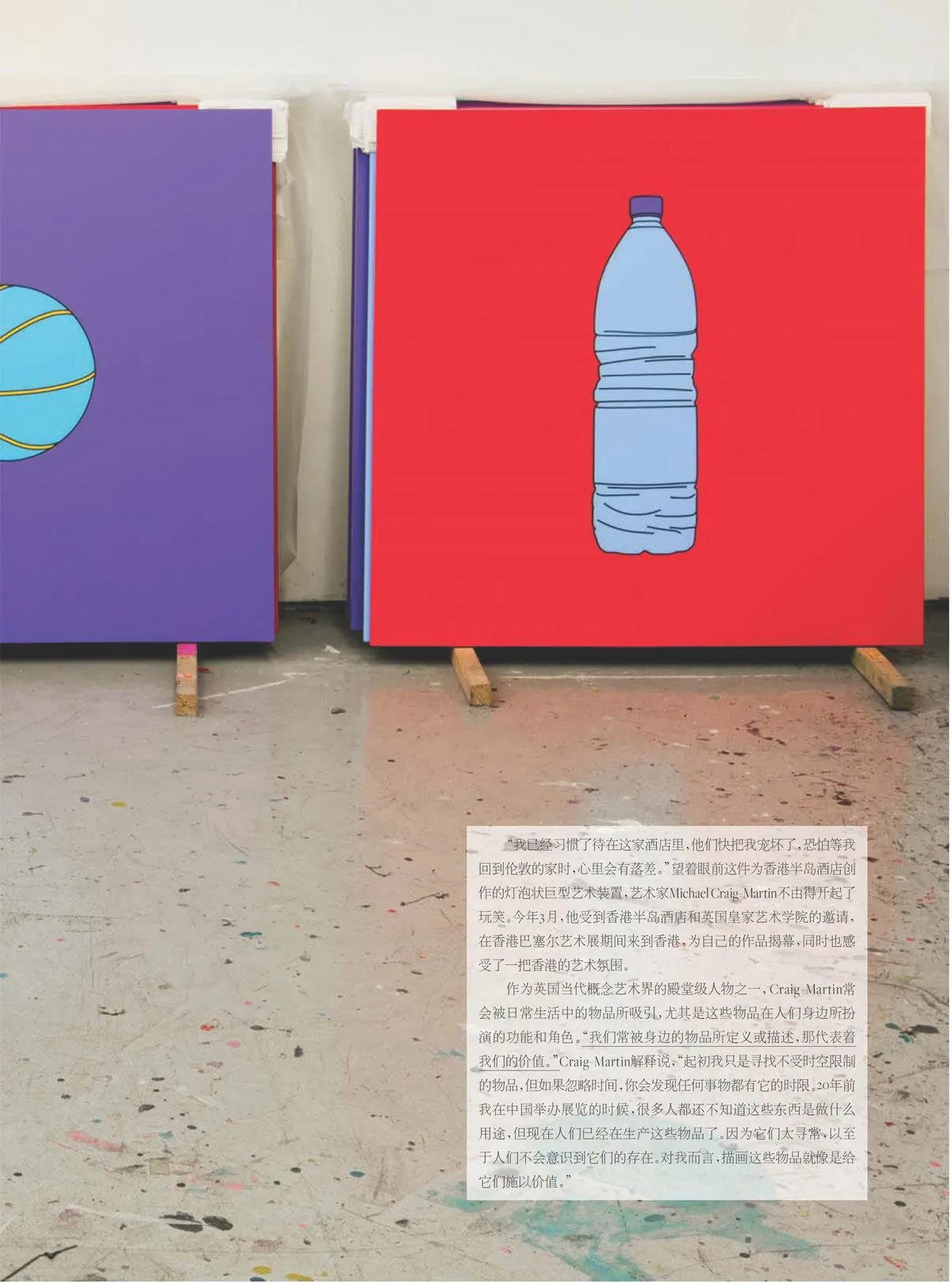

作為英國當代概念藝術界的殿堂級人物之一,Craig-Martin常會被日常生活中的物品昕吸引,尤其是這些物品在人們身邊所扮演的功能和角色。“我們常被身邊的物品所定義或描述,那代表著我們的價值。”Craig-Martin解釋說,“起初我只是尋找不受時空限制的物品,但如果忽略時間,你會發現任何事物都有它的時限。20年前我在中國舉辦展覽的時候,很多人都還不知道這些東西是做什么用途,但現在人們已經在生產這些物品了。因為它們太尋常,以至于人們不會意識到它們的存在。對我而言,描畫這些物品就像是給它們施以價值。”

1941年,Michacl Cran-Martin在愛爾蘭的都柏林出生,4歲時跟隨家人移居美國,在那里成長。后來,他在耶魯大學學習期間,深受藝術家Joseph Albers的影響。那時正是藝術家Richard Serra、Chuck Close和Roberr Mangold等人的當代藝術風潮最為活躍的時代。1966年,Michael Craig-Martin重新回到英國,成為了當時概念化藝術的先鋒。

Craig-Martin在1973年的作品《一棵橡樹》不僅是他藝術生涯的代表作,也被看作概念藝術發展史中不可忽視的轉折點。在這件作品里,他將一杯水放在一個玻璃架上面,并附上了一張紙,斷言自己已經把那杯水變成了一棵橡樹。連戲劇作家Tim Ciyrch都受到Craig Martin的作品啟發,創作了同名作品,在2015年夏天,這部戲劇在倫敦的國家劇院上演,它表達的本質已經超越了物理形態的意味。

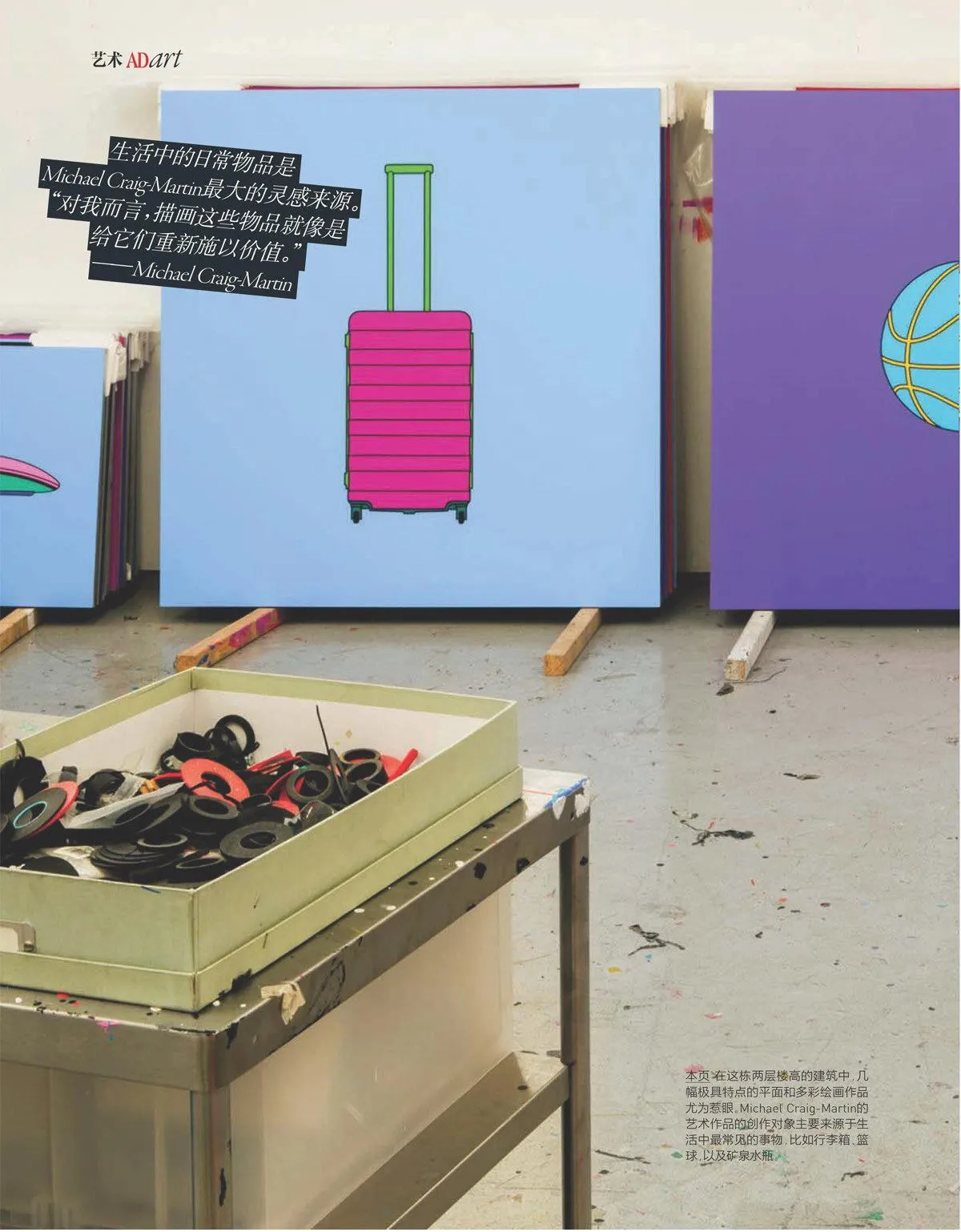

Craig-Martin極具特點的平面和多彩繪畫作品偶爾會被歸類成波普藝術的范疇,但他不贊同這種說法:“波普藝術常常是使用已存在事物的圖像,比如Andy Warhol或Roy Lichtenstein的作品。我不使用已經存在的物品圖像,我只為特定的物品予以新生,顏色令它們顯得特別。在使用色彩時,我覺得無比自在,如何把物品轉換成圖像的創作過程也十分打動我,這正是我的創作與波普藝術最大的不同。”

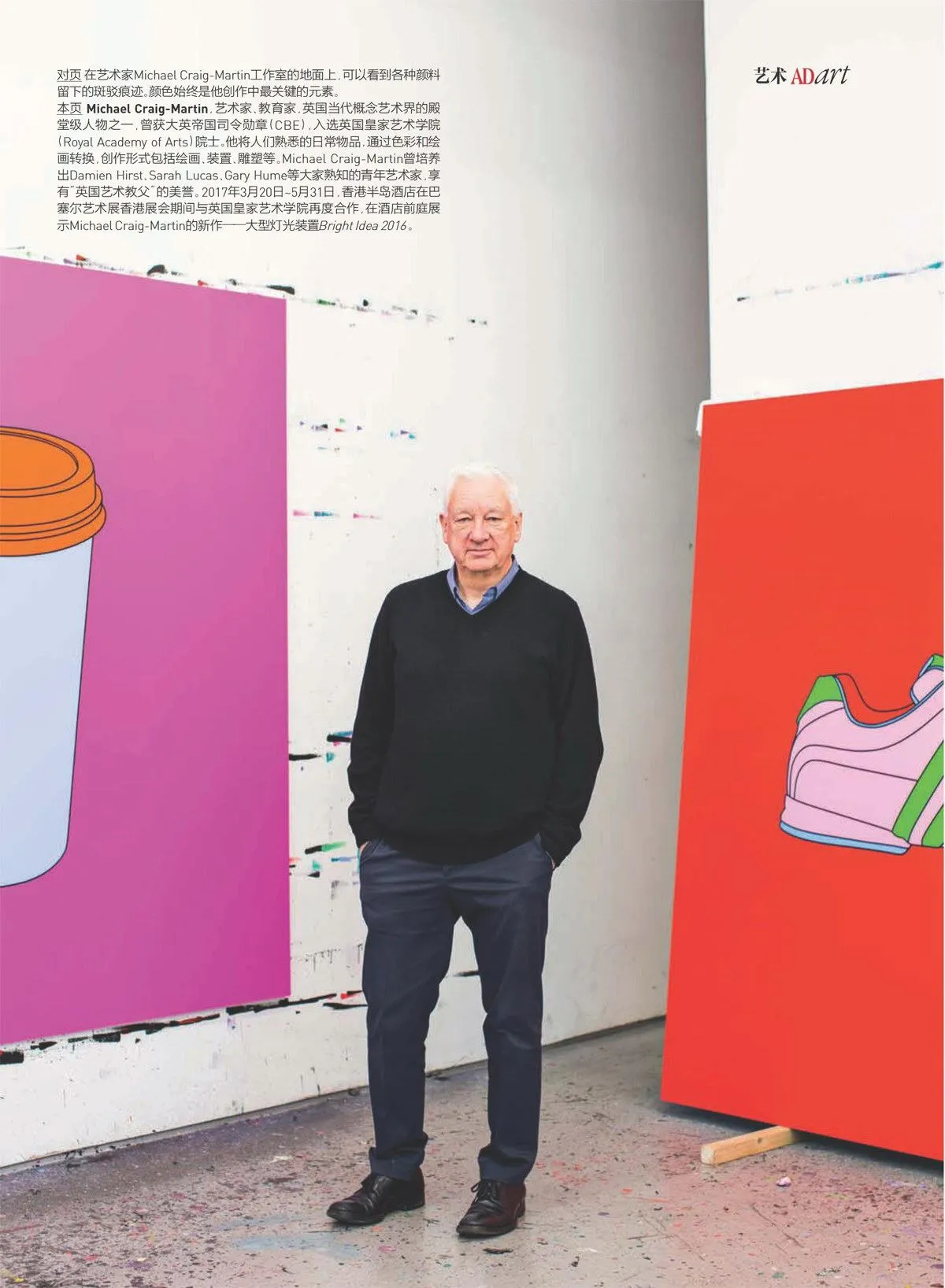

Craig-Martin創作的過程其實是把一些視覺元素進行拼貼,在這個過程中,他會創造出不同形態和組合,包括裝置、繪畫、數碼創作、雕塑以及印刷品。不過,顏色始終是他創作中最關鍵的元素。Craig Martin的工作室在一棟兩層樓高的典型紅磚墻工業建筑里,緊鄰攝政運河,離Victora Miro畫廊很近。他在生活和工作中都非常嚴謹、有秩序:有自己固定的時間表,每天上午9點會準時開工,用15分鐘從家步行到工作室。

除此之外,他曾在倫敦大學金史密斯學院(Goldsmiths College,University of London)擔任助教20多年,是一位備受尊敬的教育家。這段歷史之所以為人津津樂道,是因為在這期間,他深刻影響了現時已經家喻戶曉的、有著“青年英國藝術家”之稱的代表人物,比如Damien Hirst、SarahLucas、GaryHume以及Julian Opie等。這些出色的藝術家已經站在英國當代藝術的前沿,也令Craig-Martin得到了“英國藝術教父”的美譽。

時至今日,他極有代表性的畫作成為世界各地當代藝術的珍藏,比如倫敦的泰特美術館、巴黎的當代藝術博物館和蓬皮杜當代藝術中心、澳大利亞國家畫廊和紐約的當代藝術館都收藏著他的作品。