再見2016!

2017-12-29 00:00:00韓健

安邸AD 2017年1期

2016年進入尾聲,又有幾位大師悄悄走了,每當消息傳來,微信、微博上便掀起一陣緬懷,他們的歌聲與那些久違的、狂熱的或是陌生的聽眾交匯在一起,如昨日重現。借著告別的勁頭,人們翻出塵封多年的唱片,充滿溫情地述說著他們的故事。

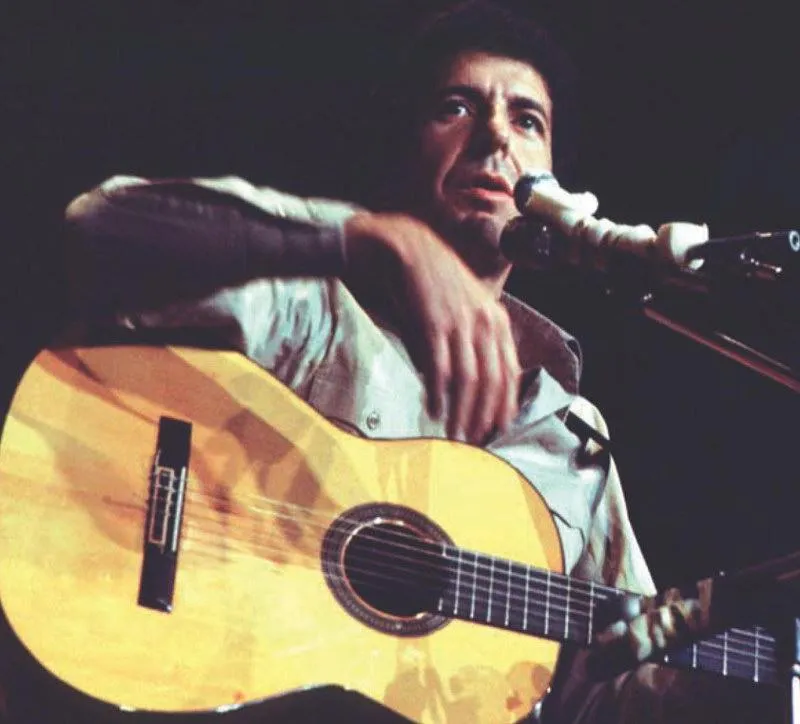

82歲的Leonard Cohen發布了自己最后一張專輯You Want itDarker,一個月后他便去世了。Cohen的音樂之路開始于60年前,他遇到一個彈吉他的西班牙人,并由此走進了古典吉他的世界。西班牙人為他上了3節課后便消失——后來Cohen才得知他自殺了。他教給Cohen的區區6個和弦卻成了后者創作的基礎旋律。Cohen哼唱著民謠和那些陰郁的詩,他的詩總和女人有關,時而如月夜、時而像冰山。他表演時總穿著一套得體的西裝,他會摘下帽子向觀眾致意,十分溫柔,也十分孤獨。“我試過牛仔褲,但它們總讓我不舒服。”另外兩位今年去世的大師則有著截然不同的舞臺風格,David Bowie和Prince雖生前活躍在音樂界,但因為某種特定的文化象征意義,他們也成為20世紀后半葉整個流行文化的符號,深深影響了一代人。Bowie如同一只搖滾舞臺上的變色龍,獨特而前衛,著名的紅發、亮片緊身衣、夸張的妝容和曖昧不明的性取向也令他成為20世紀70年代的時尚偶像。Prince則更像是一個活在自己國度的王子,魅惑、性感、才華橫溢,其無邊的魅力中也帶有幾分情色的意味。而他的作品和他的個人風格一樣,華麗又有幾分重口味,令人欲罷不能。