危險關系

杭東

1.妻子的死亡

“聶隊,將如此重要的一個嫌疑人就這樣放了,是不是有點……”黎煒實難理解聶炯的做法,忍不住朝他道。

“是啊,”聶炯望著年輕氣盛的黎煒,“因為我們沒有確鑿的證據。”

“鄒寺澤不僅外面有情婦,還有他妻子陶晶那一百二十萬元的人壽保險金,況且兩人的關系已經十分緊張,所以他具備殺死妻子的充分動機,”黎煒進一步強調道,“盡管他有不在現場的證明,可我覺得只要加大審訊力度,我們……”

“你的心情我能夠理解,可分析不能替代證據。”聶炯打斷黎煒的話,“根據目前我們的調查,一時還很難斷定陶晶的死亡原因,我覺得她自殺的可能也是存在的。”

他倆所討論的案子是前天傍晚發生的,市話劇團的名演員陶晶突然從新開發區一幢還未竣工的住宅樓上墜落身亡,作為刑警隊長的聶炯接到報案后領著人迅速趕到現場。

根據死者身上的物品,他們很快查清了她的真實身份。后經話劇團導演鄒寺澤辨認,此人正是他的妻子陶晶。

陶晶是一名演員,曾拍攝過八九部電視劇,在當地可以說是一位聲名斐然的人物了。

只是近年來隨著年齡的增長,找她拍戲的人越來越少,無疑她也就成了人們常說的那種過氣的演員了。

鄒寺澤是話劇團的導演,這些年一直活躍于國內的一些影視劇組,還獨立導演過幾部戲,有了影視界的背景和導演的身份,因此他身邊也就不乏想進入影視圈的漂亮女孩。

尤其是一名叫艾雯的女演員,是鄒寺澤一手打造出來的,據傳和鄒寺澤的關系很好。

總之,由于各種原因,陶晶與鄒寺澤的婚姻幾乎走到了盡頭。

正是有了以上這些材料,再加上在案發時,一撿拾廢品的人曾看見有兩個人靠近過出事的那座樓,所以鄒寺澤很快成了重點懷疑對象,并被傳喚到公安局接受調查。

首先,他解釋自己與女演員的關系并非像人們所說的那樣污穢不堪;其次,他證實與妻子陶晶兩人的婚姻確實出現了危機。

但他說自己是絕對不會去殺妻子的,并拿出案發時他正在一家保齡球館打保齡球這一不在現場的證明,警方就他所言馬上進行了調查,發現他所言屬實。

“總算是徹底解決了!”鄒寺澤走進預定好的雅間后,長長地噓了口氣道。

“是啊,”艾雯熱切地擁向鄒寺澤,“這回我們可自由了。”

鄒寺澤若有所思地說:“警方正監視著我的一舉一動,稍有疏忽就很難說了,再說還有她那筆未到手的保險金,所以我們決不能有絲毫的麻痹大意!”

“你有完全不在現場的證明,還怕什么?”

“按道理是這樣的,”鄒寺澤頷了下首,“但雇兇殺人的嫌疑還是存在的。一旦出現意外,后果將不堪設想。”

聽到這句話,艾雯深深地看了鄒寺澤一眼,臉上掠過一絲復雜的表情:“那他們現在放你……”

“幸好眼下他們沒有發現什么,再說陶晶還有自殺的可能性。在毫無證據的前提下,他們也只好放我了。”鄒寺澤說完獨自端起酒杯飲了口酒。

“就這兩條就足夠他們折騰一陣子了,”艾雯說著舉起酒杯,“來吧,還是先為你今天能夠平安回來干一杯。”

鄒寺澤心不在焉地與艾雯碰下酒杯一飲而盡,然后用餐巾紙拭拭嘴:“現在的問題是我們既不能出事,還要十分順利地拿到那筆錢。”

“如果不出什么意外,等他們找不到兇手的影子,錢自然就是你的了。”艾雯不假思索地說。

“這你不懂,”鄒寺澤又往杯里倒滿了酒,“據我所知,公安局對任何案子最后都有一個明確的結論,如果他們實在找不到什么,就有可能做出陶晶是自殺的結論,這樣一來,那筆保險金就徹底泡湯了。”

“為什么?”艾雯瞪大眼睛問。

“對于自殺的人,保險公司是不會賠付保險金的。”

“這……”“沒有這筆錢,我們的那部戲可就難以開機了……”鄒寺澤蹙起了眉宇。

“那你說怎么辦?”艾雯閃動著黑幽幽的眼瞳問,“這部戲可是咱們自編、自導、自演、自籌資金制作的一部戲,應該說是咱倆共同努力的結果,而且業內人士和市場前景也很看好,如果半路就這樣夭折,會被人說我們是在炒作,我們今后還如何在這個圈子里混下去……”

艾雯情真意切的表白,讓鄒寺澤趕忙斂起剛才悲觀的臉色,強露出些許安慰的笑意:“你說得很有道理,不過你放心,我會有辦法的,既然走到今天這一步,我是決不會讓這種到手的機會溜走的。”

“你有什么辦法?”艾雯急切地問。

“這個嘛……”鄒寺澤狡黠地拉長了腔調,“到時候你就知道了。”

2.他殺還是自殺

從案發到今天已經整整兩個星期了,以聶炯為首的專案組幾乎想盡了所有的可能性,尤其是針對鄒寺澤雇兇的嫌疑進行了密集式的偵查,但一切杳然。

直到一個月過后的某一天,突然打進刑警隊的一個電話讓案件有了戲劇性的進展。

電話里說在本市東原縣的一家珠寶商店有人出售了一條陶晶佩戴過的白金項鏈,此線索的出現說明陶晶有可能是被劫財而遭殺害。

盡管這與黎煒懷疑鄒寺澤雇兇作案有一定差距,但突出的他殺特點還是給了聶炯自殺的結論迎頭一擊。

白金項鏈很快就被確定正是陶晶之物,出售人的體貌特征經珠寶商店的人描述也有了一個基本輪廓。只是這一線索究竟是誰告知公安局的?

這個人又是如何知道這一線索的,而他為什么又要匿名舉報?當然還有出售項鏈的人是誰,他是否就是兇手?現在又在何處?

一連串的問題困惑著聶炯,他幾經斟酌,決定再見見鄒寺澤。

“鄒導演,很抱歉,”聶炯朝被叫到他辦公室的鄒寺澤客氣道,“這次叫你來是想了解下你妻子共有多少條項鏈?”

“這個嘛……”鄒寺澤緩緩氣穩住神,“大概有六七條吧。”

“價值最高的是哪條?”聶炯問。

鄒寺澤想了一下,說:“可能就數這條白金的最貴了。”

“哦。”聶炯輕輕頷首,“看來陶晶很可能是因劫財而被害的。”

“這么說她不是自殺的了?”此話剛一問出口,鄒寺澤就趕忙收住,爾后搖搖頭,“我覺得不大可能,知道她有這條項鏈的應該都是些圈內的文化人,再說她為什么會出現在那種地方,又是從樓上墜下呢?”

“照你這么說,她的死很有可能是她自己做出的選擇了?”聶炯順著對方的話問。

“是啊,”鄒寺澤不禁嘆息了一聲,“我對不住她,是我……”

“如果是這樣的話,那這項鏈為什么會出現在珠寶商店呢?”聶炯頗為不解。

“我也覺得有些奇怪,”鄒寺澤疑惑地抬起頭看著聶炯,“是不是她將這條項鏈送過人了,或是遺失了?”

“不排除這些可能,”聶炯認真地說,“目前我們正在全力調查,所以希望你能夠給予緊密配合,有什么情況及時向我們反映。”

“沒問題,我相信你們一定能調查清楚的,到時候我也就放心了。”鄒寺澤情不自禁地說。

聶炯沒再多說,很快結束了這次問話。而從他辦公室出來的鄒寺澤心里倒有了底。他知道,如果按照聶炯所言,不僅可以極大地消減存在他身上的懷疑,而且還非常明確地排除掉陶晶自殺的可能。

開出一段路后,鄒寺澤掏出手機,準備向艾雯通報下情況。誰知他剛打開翻蓋,手機卻響了起來,是一個陌生的號碼,遲疑片刻后,還是按下通話鍵:“你好,我是鄒寺澤。”

“鄒導,你好啊!”一個男人變調的聲音奸猾而狡詐,顯然是偽飾后發出的。

“你……”聽到此聲音,鄒寺澤禁不住打了個冷戰。

“那二十萬我已經拿到了,看來你還知趣,”男人語調低沉,“不過這幾個錢是不是有點太少了?”

“你……你……”鄒寺澤氣憤地說,“你想要多少?”

“鄒導,不會多要,”男人客氣道,“再給一百萬!”

“你這個……”鄒寺澤氣得一時難以說出話來。

“你輕松得到了一百二十萬的不義之財,全給我就是了,你還是合算的,那可是一條人命呀!”男人直截了當地指出,“當然,聽說現在你又有了一個新女人,更是如愿以償了。”

“告訴你,妄想!”鄒寺澤怒不可遏地吼道。

“鄒導,請你不要激動,”男人頗具耐性,“這個錢你可以不給,不過只要我到公安局說出原委,其后恐怕……”他頓了頓,“是破財消災,還是一意孤行,孰輕孰重,你自己考慮好喲!”他說完后,掛斷了電話。

“喂喂,你聽我說,”鄒寺澤害怕了,但無奈電話那端傳出陣陣忙音,“他媽的,這個惡狼!”他咬牙切齒地一拳砸在方向盤上。

3.新線索

但是警方那邊很快傳來消息,陶晶的妹妹陶蓉說,那條白金項鏈不是她姐姐的。

鄒寺澤一刻也沒耽擱地找到了陶蓉。

“陶蓉,那條項鏈分明是你姐姐的,你為什么說不是?”見到陶蓉后,鄒寺澤氣沖沖地質問道。

“當然不是了,”陶蓉斜睨著鄒寺澤,“你自己干了什么你最清楚不過了,想拿這條項鏈做文章,沒門!”

“我干什么了?我的姑奶奶。”鄒寺澤一副冤枉的可憐相,“這條項鏈你姐姐不僅戴過,而且你是見過的!”

“我說不是就不是,”陶蓉不容置疑,“我姐姐那條有一百一十八節,可這條才一百一十四節,想用這個騙人,你是不是也有點太幼稚了!”陶蓉說完看也沒再看他一眼,轉身揚長而去。

鄒寺澤站在原地望著陶蓉漸漸遠去的背影,沉思著久久沒有離去。

幽闃無人的新開發區,凝固在一片漆黑夜色之中。位于這一區域西邊較偏遠地段的那幾棟還未完工的住宅樓,星光下影影綽綽的,顯得格外撲朔迷離。

突然,不知從何處躥出一個黑影,轉瞬閃進樓內消失了蹤跡。十幾分鐘后,隨著一陣腳步聲,樓頂透出一點微型手電筒的集束光斑……

從這片樓區出來,由于連接主干道的路還沒有修好,車輛通行只能走那條施工時從荒地中辟出的土路了。黑夜即將過去,土路上依舊空寂,沒有任何車影,遠離這條土道的雜草叢中,傳出了發動機的馬達聲,

“停車!”一聲凌厲的斷喝劃破了夜幕,隨之一束強烈的燈光照射過來。剛剛越上路基的寶馬頓時剎住了。

“鄒導,你可真有耐性,”從警車上跳下來的聶炯拉開了對方的車門,“我們已經等候你多時了,想不到你這時才露頭出現,該不是在導演一出新戲吧。”

鄒寺澤嘴唇顫抖著,一時說不出話來。

“說說吧,深更半夜到你妻子死亡的現場來干什么?”鄒寺澤被帶回公安局,聶炯開門見山地問。

“我……我……”鄒寺澤一時不知道如何應答。

“怎么,說不上來?”聶炯目光逼視著鄒寺澤,“由此看來你妻子的死是與你有密切的關系了?”

“不!不!”聽到這句話,鄒寺澤一下急了起來,“我來這里……來這里只是……隨便看看。”

聶炯提高嗓音:“那你就給我老實交代,你是如何殺死你妻子陶晶的?”

“我沒有,沒有。”鄒寺澤矢口否認道,“我只是想拿到她那一百二十萬的人壽保險金。”

“是的,你說得沒錯,正因為如此,所以你才雇兇手殺了她。”聶炯一針見血直戳要害。

“我真的沒有殺她,我絕對不會找人干這種事的。”鄒寺澤依舊不承認犯罪事實。

“那你到這里來干什么?”聶炯加重語氣問,“還有你最近兩次將七十萬元現金到底給了誰?”

“這……”鄒寺澤終于有些支持不住了。

“看來你是不想老實交代了。”聶炯走到鄒寺澤面前,“既然如此,那么就讓我來告訴你,知道我們為什么會準確地等在這里?”

鄒寺澤抬起頭,狐疑地望著聶炯。

“不要以為我們什么都不知道,你為這筆保險金可以說是煞費了一番苦心。”聶炯揭露道,“由于你制造了完全不在現場的證明,從而擺脫了自己是兇手的嫌疑,可是陶晶生前那份人壽保險,才是你的最終目的,所以我堅持將陶晶的死亡歸結為自殺,這樣你的目的就徹底落空了。”

坐在旁邊一直做著筆錄的黎煒此時似乎才有所徹悟,原來聶炯堅持陶晶自殺是有意埋下的伏筆。

“因為我知道當我剝奪了你用罪惡手段攫取到的東西時,你不但著急且絕對不會善罷甘休,你一定還要找上門來,想辦法索回你付出巨大代價而到手的肥肉。”聶炯接著講,“果不其然,沒多久,陶晶的一條項鏈不期而至地出現了,因此遭劫財被殺也就成了她死亡的又一原因。遺憾的是你讓這條項鏈出現得太突兀,這讓我完全看清了你的陰謀所在,所以只好將計就計,讓陶晶的妹妹說這條項鏈不是她姐姐的了,沒想到你還真就自然而然地朝這里走來了。”

“不,那條項鏈跟我沒關系。我來這里是……”鄒寺澤試圖進行最后的掙扎。

“還要抵賴,把東西拿給他。”聶炯回頭朝黎煒道。

黎煒將裝有四節項鏈的一個塑料袋舉在鄒寺澤眼前:“這是什么?”

鄒寺澤定睛看清里面的東西之后,整個身體條件反射地向后一縮。

“將陶蓉所說缺少的四節項鏈放到陶晶死亡現場,不但可以說明這條項鏈曾受到過搶劫而造成了遺失,同時還可以進一步迷惑警方,從而做出他殺的認定。”聶炯穿透力極強地直視著鄒寺澤那張不斷繃緊的臉,“我得說這是你的導演生涯中自導自演的最愚蠢的一出戲,老實交代,你是如何殺死陶晶的?”

“說,你到底是雇誰作的案?”黎煒也跟著追問道。

鄒寺澤咽了兩口唾液,竭力強打起被完全摧垮的精神,斷斷續續地低聲道:“我……我承認,項鏈的事……是我干的,可我……真的沒有殺陶晶。”

“好吧,看來你還嫌我們掌握的材料不夠,你是不見棺材不掉淚。”他說著將兩張鄒寺澤從銀行取錢的交易憑證拿給他,“你先后兩筆共取走七十萬,你將這筆錢給了誰,說!”

一聽到追問這筆錢的去向,鄒寺澤的臉“唰”地一下褪去所有血色。汗水頃刻間滲滿了額頭:“這個……我……”

“怎么,還是不說?”聶炯踱了幾步猛地回過頭,“是不是將錢付給兇手了?”

鄒寺澤終于交代了,不過,從他口中所說出的事實卻并非是他謀殺陶晶的過程,而是與之大相徑庭的一樁敲詐案。

他承認自己有婚外情,也確實想得到那一百二十萬人壽保險金,并不惜冒險去作偽證,因為這一百二十萬對他來說實在是太具誘惑力了,他原想用這筆錢去拍戲,可誰知,近日他突然受到一個陌生人的威脅。

一年前的某個雨天的秋夜,鄒寺澤在駕車回家的途中,撞死了一個人,見四周無人,也沒有攝像頭,他便駕車逃逸了。

這之后的一年,什么動靜都沒有,鄒寺澤也徹底放下心來。但是前不久,居然有人打電話給他,說看清了他的犯罪經過,且知道他的車牌號。為了封住對方的口,鄒寺澤一次性給了對方二十萬,可此人貪得無厭,口越張越大。他只得又忍痛給了對方五十萬。

這樣一來,鄒寺澤就更是渴望得到那一百二十萬了,所以不得不出此下策,誰知正好踏入了聶炯設下的伏擊圈。至于陶晶的死,他一口咬定絕對不是他干的。

聽完鄒寺澤的交代,聶炯和黎煒兩人好長時間沒有說話。

聶炯默然地站在窗前,集中思慮著鄒寺澤所交代的一切。他是真與陶晶的死無關,還是為引開警方視線而編造的一套謊言?他難以作出判斷。但從他的態度和口氣上來看并非像說假話。

如果的確如此,那陶晶的死又是何人所為?另外,是誰在敲詐鄒寺澤?這與陶晶的死有關嗎?

良久過后,他從窗前回過身:“肇事逃逸的事,你和別人說過沒有?”

“我哪還敢說,絕對沒有。”鄒寺澤連連搖頭。

4.真相

由于陶晶死亡一案出現了新的情況,再加上其他工作已基本結束,聶炯又重新將黎煒他們幾個集中調到此案上,力求尋得新的突破。他們從兩個方面展開工作。

一是繼續更為深入細致地調查,除了與案件有關聯的線索外,凡是陶晶生前的生活軌跡和所有的社會關系一點都不放過,同時包括她家的成員。

二是為了找出鄒寺澤背后的敲詐犯,暫時放掉鄒寺澤,讓他出來扮演誘餌的角色。

然而,聶炯這兩手并沒有取得多少實質性的進展,對陶晶人際關系的調查仍在進行著,但在調查過的人中并沒有覓得有價值的東西,而鄒寺澤這邊卻再未見敲詐者的一絲蹤影。

這讓聶炯和所有的人都警覺起來:是鄒寺澤原本說了謊?還是敲詐人發現了什么后,就此打住?

隨著時間一天天推移,案件一點線索都沒有。另外一邊,天海公司一位姓葉的導演走進了話劇團,他看過陶晶飾演的電視劇,覺得她和自己的一部新戲很合適,但是卻被告知陶晶已經死了。

于是,劇團向他推薦了以前陶晶的替身凌竹。葉導演向團長表示了感謝后,帶著凌竹的地址匆匆離去了。

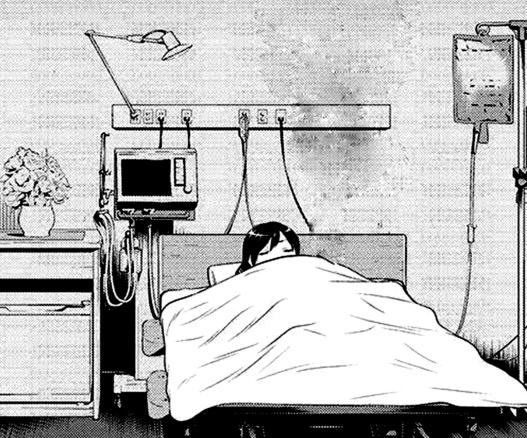

接下來的日子依舊平靜,人們不斷關注著花樣翻新的社會新聞,不幸的是陶晶的妹妹陶蓉近日患上了尿毒癥,如果不做腎移植手術,恐怕性命難保。

經過家里人的協商,決定將她轉到千里之外的一家醫院進行治療。據說一是因為那里技術好,二是能夠很快找到相匹配的腎源。

事情正如原來所期望的那樣,在她轉院到這里沒多久,就確定了一位叫宇馨的捐腎者。

經過一系列的配型檢驗,六項生理指標完全符合,醫院很快就確定下手術時間。

兩天后,當捐腎的宇馨來到醫院經術前檢查與處理后,正要被推進手術室時,幾名警察突然出現在她的眼前。

“你們……要干什么?”宇馨驚愕地瞪大了眼睛。

“我們要和你談談。”一位警察上前道,“我是平都市公安局的聶炯,請你穿好衣服過來一下。”

被迫從推車上下來穿好衣服的宇馨,跟著聶炯走進了住院處的一個房間:“有什么話快說,請不要浪費我的時間。”

聶炯上下仔細地審視了一番對方,隨后才開口了:“我說陶晶,不要再偽飾了,該是露出你真面目的時候了。”

“什么,什么陶晶?”她一臉的傲慢,“我叫宇馨,你是不是認錯人了?”

聶炯淡淡一笑,語氣十分肯定:“不會的,絕對不會。”他一邊說著,一邊將一張照片放到對方面前,“請你看看這是誰?”

她漠然地朝照片瞟了一眼:“不認識。”

“我不知你是佯裝還是健忘,”聶炯的目光凝視著她,“這就是和你長得極其酷似曾做過你替身演員的凌竹,沒想到她竟然成了你永久的替身。”

聽完這句話,一直稱自己叫宇馨的她不吭聲了,她抿住雙唇,眼底掠過一絲不安。

“陶晶,不要認為你做了整容手術別人就認不出你了,不過你如此瞞天過海,還確實讓我們費了不少勁,要不是我們發現了凌竹的失蹤,要不是這次你妹妹患病,還有這不遠千里的轉院,尤其是最后這令人匪夷所思的腎源精確配型,還真難讓我們找到你。”聶炯吐了口氣,說,“你是不是陶晶,DNA一測便知——老實交代吧,你是如何殺死凌竹嫁禍鄒寺澤的?”

聶炯的話像重拳一樣直擊而去,她驀然低頭不語了。沉默不僅證實了她就是陶晶,也印證了聶炯所說的一切。此時她的心里懊悔萬分,自己之所以這樣做,是由于救妹妹心切,這一招不慎而落得個全盤皆輸。

“你們是怎么識破我的?”

聶炯緩了口氣,說:“近幾年鄒寺澤憑著導演的身份到處拈花惹草,特別是他讓艾雯取代你,就此激起你內心的仇恨,當你發現試圖將鄒寺澤拉回到你身邊的努力枉費后,你終于橫下一條心,決定除掉鄒寺澤。經過精心謀算,你利用與你相貌酷似的凌竹,完成了你陰謀的實施。

“對于你的墜樓死亡,開始我們將重點主要集中在鄒寺澤身上,因為他有非常明顯的作案動機,為了讓他有所暴露,我們以你自殺為由不讓他得到你的人壽保險金。

“沒想到他不但明目張膽,還不惜制造偽證來達到目的,因此他被我們抓住了把柄,遺憾的是他自始至終都不承認是他殺死了你,卻意外地供出了他曾出過車禍而現在受到敲詐這一重要案情。

“就此讓我們產生了這樣三點疑問,一是一個雨天深夜會有誰看到并知道他交通肇事?二是這個敲詐人為何早不出現晚不出現,卻偏偏歷經一年在你死亡后才出現?三是敲詐的數目為一百二十萬,這與你的人壽保險金正好相等。

“據鄒寺澤交代,這件事他僅在家里說過,再未和任何人談起,就連交警也未找到他,因此,你是他交通肇事的唯一知情人,再結合上述的后兩點,終于讓我隱約地感覺到這里面似乎有一只無形之手在掌控著整個案情,其目的就是不僅要將鄒寺澤送進監獄,同時還要利用他有過車禍這一污點拿到那一百二十萬的保險金,可這只無形之手究竟是誰呢?

“與此同時,我們進一步調查了劇團的情況,誰知得知你的替身凌竹失蹤了!”

陶晶的呼吸開始紊亂,抽搐的神經像繩子一樣緊緊勒住了她的四肢,使她再難有一絲的動彈。

“后來的一切也就用不著我多說了。當我有了你還活著的那種意識后,我們便開始了對你家人的足夠注視,不出所料,你終于出現了,陶蓉的患病,則讓我們有了找到你的絕佳機會……”

聶炯話音一落,陶晶猶如熔化的蠟燭一般癱軟在地上。