共同體視域下大學與企業職業生涯銜接教育機制研究

蘭貴輝

(長沙理工大學,湖南長沙 410114)

共同體視域下大學與企業職業生涯銜接教育機制研究

蘭貴輝

(長沙理工大學,湖南長沙 410114)

自1909年帕森斯提出 “就業指導”概念,職業生涯教育進入中國也已經很多年,卻依然沒有非常完善,效果不夠明顯。在經濟快速發展,選擇日趨多樣化的今天,如何有效的開展職業生涯教育顯得尤為重要,本文旨在通過對當前企業和學校需求與困境的分析,探究共同體視域下職業生涯銜接教育機制問題。

共同體;職業生涯;困境;企業;高校

1909年美國的帕森斯首先使用了 “就業指導”的概念,指導人們找工作的同時,還要“選擇職業”[1]。60年代后期,美國學校幫助學生設計生涯發展活動,提供生涯覺察、生涯探索、生涯決定、生涯規劃、生涯準備等不同階段的教育內容[2]。80年代末,日本將大眾化教育導致的大學生學力低下,就業能力差等現象稱為高校的“度假村化、超市化、幼兒化”。前兩者指出了在向大眾化教育演變的過程中,高等院校拋去了光華神秘的外衣,變得通俗、大眾、觸手可及。后者則揭露出大學生學歷及就職力的不足。為了提高學生對職業的適應能力,日本開始在全國范圍內開展“職業生涯教育”[3]。

在經濟快速發展,大學生面臨的選擇日趨多樣化的今天,如何有效的開展職業生涯教育顯得尤為重要。

1 高校、企業的需要與困境

2014年起,高校每年需對外公開發布年度就業質量報告,畢業生就業率、就業質量,不僅是教育主管部門對于高校辦學質量考察的主要指標,也是社會和家庭關注的學生報考的主要參考因素,更是高校社會責任的體現,對于高校意義重大。高校一方面在努力提高學生培養質量,開展專業化就業指導普及教育、針對性的職業生涯規劃工作,加大校園招聘工作開展力度,以期吸引更多單位提供更多優質的工作崗位;另一方面卻面臨著學生就業意識不足、重視不夠、職業認知低下,參與熱情不高,就業工作難做,學生未來發展受限的問題;學生在企業發展受限又會在很大程度上影響學校發展和聲譽。

企業層面,為了長足穩定發展,非常希望招收優秀應屆畢業生,培養企業未來中堅力量,節省后期培養的成本,促進企業長期穩定發展。而現實常是畢業生普遍的專業知識水平不足、就業期望過高、對工作的準備程度不足、對于就業認知有偏差、進入公司后跳槽多。

反映在校園招聘會和畢業生就業問題上,常見的情況就是企業求賢若渴,投入大量精力、資金宣傳、組織,而不可得;學校為就業率、就業質量焦頭爛額,耗費人力、物力,而推不動;多數畢業生期望高、能力不符、意識不足,茫茫然不知西東,就業跟風,離職成風、未來職業發展更多的是“隨風”。

“共同體”出自德國社會學家滕尼斯在1887年出版的《共同體與社會》一書。表示任何基于協作關系的有機組織形式,強調人與人之間的緊密關系,共同的精神意識以及對“共同體”的歸屬感、認同感[4]。

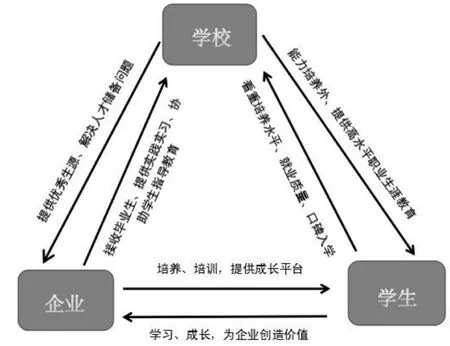

在學生的職業生涯教育問題上,學校和企業是“鐵打的營盤”,有共同的利益關系和供需關系,因此,在共同體視域下探討大學與企業如何進行職業生涯銜接教育,值得深入思考。

圖1 企業、學校、學生三方關系模型

2 共同體思維

2.1 任何共同體,本質上都是利益共同體

利益是一切合作的基礎。在學生職業生涯銜接教育上,學校出于社會責任培養擁有目標感的高水平大學生提升學校聲譽,企業出于創造價值需要接收擁有清晰職業奮斗目標的學生助力企業發展,是雙贏的局面,有深刻的共同利益關系。近年來應屆畢業生招聘的企業招聘難、學校推動就業難的情況促進企業與學校深度思考,促動共同體意識的形成。

2.2 共同體的基本維系依靠“交流”

“校企合作”已是老生常談的問題,學校主動,企業被動甚至不動,缺乏合作的內在動力,或者情況相反企業主動,學校被動。一邊熱一邊冷的情況阻礙了合作的深入。利益共同體會驅使學校和企業深度合作意向,但是需要更多的交流去維系和深化共同體關系,如:教學實習安排、走訪、學術成果轉化技術交流、到校開展招聘、面向學生的職業發展講座等形式。

3 共同體視域下職業生涯銜接教育的角色與職責

3.1 學校是組織者、管理者,也是服務者

確保師資,組建高水平專職教師隊伍,優化組織結構;借助專業機構,組織教師進行系統培訓,提升職業生涯專業知識和教學能力;開展職業生涯教育中國化研究,建設符合國情校情的職業生涯規劃課程體系;保障設施,除日常普及理論教學場地外,建立常用的團體職業生涯教育場地,配備設施齊全的個體生涯輔導室,保證常態化的職業生涯活動的正常進行;創造實踐、實訓及拓展場地條件;營造職業生涯教育氛圍,發掘學生主人翁意識和主觀能動性;豐富生涯教育形式,以團體輔導、模擬招聘、教練實訓、拓展活動等更符合學生興趣、審美要求的形式開展職業生涯教育,寓教于“實踐”;劃分職業生涯教育層次,普及與針對性提升協同進行,提升學生整體職業生涯意識的同時,不停留于無差別對待的窠臼中令職業生涯教育徘徊在初級階段,影響職業生涯教育隊伍自身的發展與提升。

3.2 企業是受益者和核心參與者

在精英化教育向大眾化教育的轉變,使得大部分大學的人才培養目標必須也一定會越來越貼近用人單位的人才需求,所以培養過程中,用人單位的參與必不可少。在職業生涯教育層面,企業不能滿足于成為生涯教育的“受益”者,而需要更多的責任感和使命感參與其中,提升整個職業生涯教育工作的完善度和成熟度。

明確需求,提供最新的行業發展現狀、崗位實際需要及前瞻,為職業生涯教育內容提供第一手資料;問題導向,校企合作,系統化搭建畢業生培養目標細化模型;助力師資建設,提高生涯教育資金投入,組織由高級管理人員、專業技術人員、基層工作人員、人力資源主管充實學校職業生涯教育隊伍,構建偏理論與純實踐相結合的師資隊伍;完善企業內實習工作安排,接收實踐實訓,以實地參觀、崗位實習等形式,引導學生全方位了解、理解、體驗職業;創新錄用模式,入職培訓前置與訂單式培養,介入學生培養過程。

4 結語

大學生的職業生涯教育已經受到了越來越多的重視,通過對實際開展過程及畢業生就業時及就業后表現的綜合分析,越來越多的企業、高校意識到職業生涯教育不是某一方的問題,需要的也不僅是要做技術層面的提高,更要從改變意識的高度開展工作,牢固樹立工作共同體意識,建立共同體視域下的大學與企業職業生涯銜接教育機制。

[1]王秀芝,梁永革.從美國大學職業垂詢看我國高校的畢業生就業指導[D].沈陽:沈陽大學工程科技學院,2004.

[2]楊迎春.美國高校生涯職業教育輔導研究[D].上海華中師范大學,2006.

[3]張波.中日高等院校大學生職業生涯教育探析[J].思想政治教育研究,2013(4):127-129.

[4]胡鴻保,姜振華.從“社區”的詞語歷程看一個社會學概念內涵的演化[J].學術論壇,2002(5):123-126.

G642.4 文獻標識碼:A 文章編號:2096-4110(2017)05(a)-0087-02

蘭貴輝(1990-),男,河南商丘人,碩士研究生,研究方向:大學生思想政治教育、職業生涯規劃、就業指導。